本文由 #雙魚星皇家飛機場# 評測員 撬棍二筒 撰寫

世界上應該存在着另一個我。

他一定不會爲外賣券限制而苦惱,一定不會因一杯便宜的瑞幸咖啡喜上雲霄,一定不會被工作和生活弄得焦頭爛額,我曾在無數失眠的夜裏這樣想;

他可以是碌碌無爲的外賣員,騎着配有潮流音樂的摩托,背後搭着一個古麗,每當人們聽到這攢勁的歌聲就知道自己的外賣到了。

他可以是驚世駭俗的導演,憑藉卓越的才能與天賦名利盡收,坐在偌大的私人影院裏重複享受評委轟雷貫耳的掌聲。

反正,他不可能是現在一無是處的我,不可以活的像個時空獵人一樣天天琢磨選擇的結果,不然多重人生還有什麼意義?

每次堅定自己的人生已是最次,才肯心安理得的睡去。

“另一個我,一定過得很好吧。”

——分裂,再分裂

“whatif”的概念放如今來看已不再新鮮,無非是選擇結果的導向,在過慣自怨自艾的人生後所提出的另一種遐想。

但《多重人生》難得的一點在於它的媒介,你與多餘人生的相處有了更多時間沉澱,你們需要共同完成一些工作,偶爾回憶一些片段,在或是欣喜或是失望或是振奮的他人經歷中,去鑑定自己未來的可能。

顯然,遊戲藝術豐富的交互維度具有更強的誘惑力與誤導性,極易於爲日常所行之事賦予更多的情緒價值,包括那些已被編排好的人物與情節,都受玩家的行爲結果影響而躍然紙上。

《多重人生》優先給出了“多重”的動機以及含義,你爲什麼需要另一種人生來擺脫現狀?又該如何去看待另一部分自我剝奪完美人生的命運使然?

主角楊爲了逃避原生家庭的囚禁,轉而投身於外太空幫資本家尋找能源。

當飛船找到這種資源時,醒來的楊發現自己孤身一人,隊友不是慘死就是下落不明,爲了活下去,楊只得通過分化自己的記憶分身來逃離末日。

這是遊戲初期就定下的充足理由與動力,只不過恰好玩家成爲了這一社會性研究的試驗品,楊的人生歷程是普通人一生反覆體驗的節點:

工作與愛情的取捨、穩定與激進的抉擇、家庭戰爭的立場、爲人處世的態度,都常常伴隨着懊悔和自責。

正因人生單一而短暫,過程中僅提供了唯一的可能性,也就勢必會將過去的不甘美化成不存在的願景。

“如果我當時xx就好了...”

“假如沒xx就好了...”

故事裏的楊在面對不可逆轉的災難時也會去想,自己要是有能力或是選擇其他專業,就不會像現在一樣束手無策了。

這是面對無望未來下的危機意識,在緊急狀態下被迫形成的保護機制,現實里人都是過渡時代的產物,不會太過於追求理智,需要某些幼稚的想象說服身體,身體在意識到愚鈍和平庸後,便強行跟上大部隊的步伐,裝作安然無恙的前進。

《多重人生》是一次犯蠢的機會,人類的自我保護機制成功奏效了,你真的能通過掰斷自己人生樹狀上的一根枝幹,來改變樹葉衍生的方向,甚至還能跟他們面對面討論心中困惑多年的未解之謎。

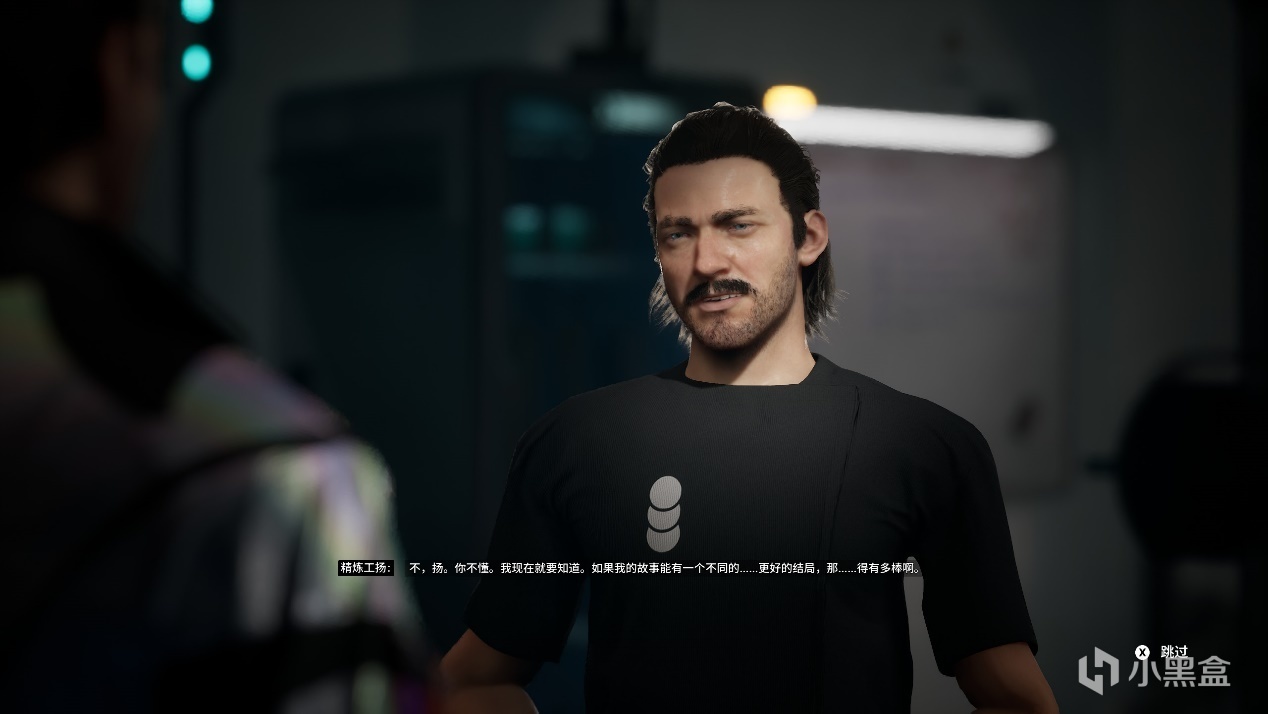

他們有着截然不同的閱歷、認知,身處於迥異的階級與環境,飼養出了千奇百怪的性格,卻共享着同一張面孔和童年的記憶。

出於求生本能違背倫理而創造的平行自我,陰差陽錯的印證了日日夜夜都在思考的那個可能。

“假如沒有xx,我會過得如何?”

——與自我相處

末日是11 bit的拿手活,我們已經在《我的戰爭》與《冰汽時代》裏見證了他們生存道德玩法的能耐。

《多重人生》也理所應當的繼承了那些優勢:

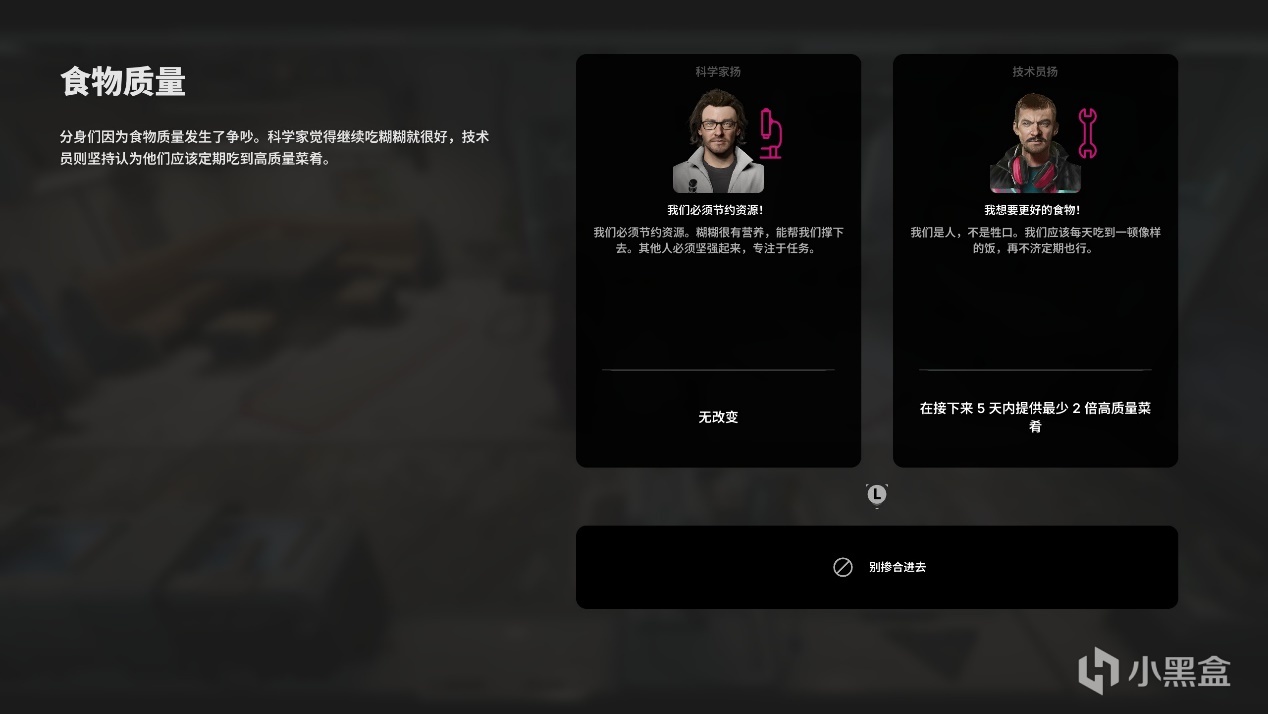

一定的道德分歧與突發事件;

長遠的抉擇影響與獨裁敘事;

出色的生存規劃與生態平衡;

未知的角色扮演與劇情演化。

根本上來說,11bit注重的是身爲人的特質,所以旗下游戲裏的角色並不總是令人討喜。

照玩家的反饋來說,就是沒事找事、自私自利的巨嬰。

稍顯遺憾的是,即便本作擁有分身的設定,玩家與npc的相處也不會立馬變得愉快,有忍耐能力較高的分身就會有脾氣暴躁的分身,而對於這類喫喝拉撒都需要玩家謹小慎微對待的npc,自然就會造成一定的負面體驗。

我想11bit是知道的,至於他們爲什麼明知照做,肯定不是爲了那句“這一切都值得嗎?”的拷問,而是堅持貫徹遊戲裏的“人性管理”。

人性管理是11bit旗下游戲的一大特點,我想很多玩家在遊玩他們的遊戲時,心中都不免對那些惹惱的npc抱有疑問——

“爲什麼全世界只有我一個人在乎生存?”

是啊,所謂生存遊戲,就是想方設法的收集資源、建立生產線存活下去,玩家的生存壓力全部來源於外界,是具有可控性的。

但人性是捉摸不透的,它再怎麼無理取鬧都不會令人意外。在末世裏你不光要跟正常人相處,還要學會照顧一大堆氣急敗壞的暴民,只因他們也是生產資源的一環。

如何與這類人達成共識,並使其情緒始終保持至一個閾值,纔是《多重人生》乃至大部分11bit生存遊戲的樂趣所在。

並且,這一次還是分身,他們的反叛並不是毫無緣由的。

試想一下你是個想逃離原生家庭的普通人,已經年過三十正處於人生關鍵階段,好不容易能一了百了上太空爲資本家幹活安然度過一生,結果醒來有人告訴你是分身,你的身體還全都是他的皮下組織構成,你會作何反應?

更別提那些本就有一番成就的人被一個更平庸的自我所取代、創造,間接否定了其成就,醒來還發現原來糾結的選擇也就那麼回事,只得感嘆一句命運無情。

這樣的人,尤其是對於楊和玩家來說,理應會比其他遊戲設定的暴民更有代入感,因爲他們出生就是末日,所催生的一系列痛苦經歷,都是爲當下被利用而生。

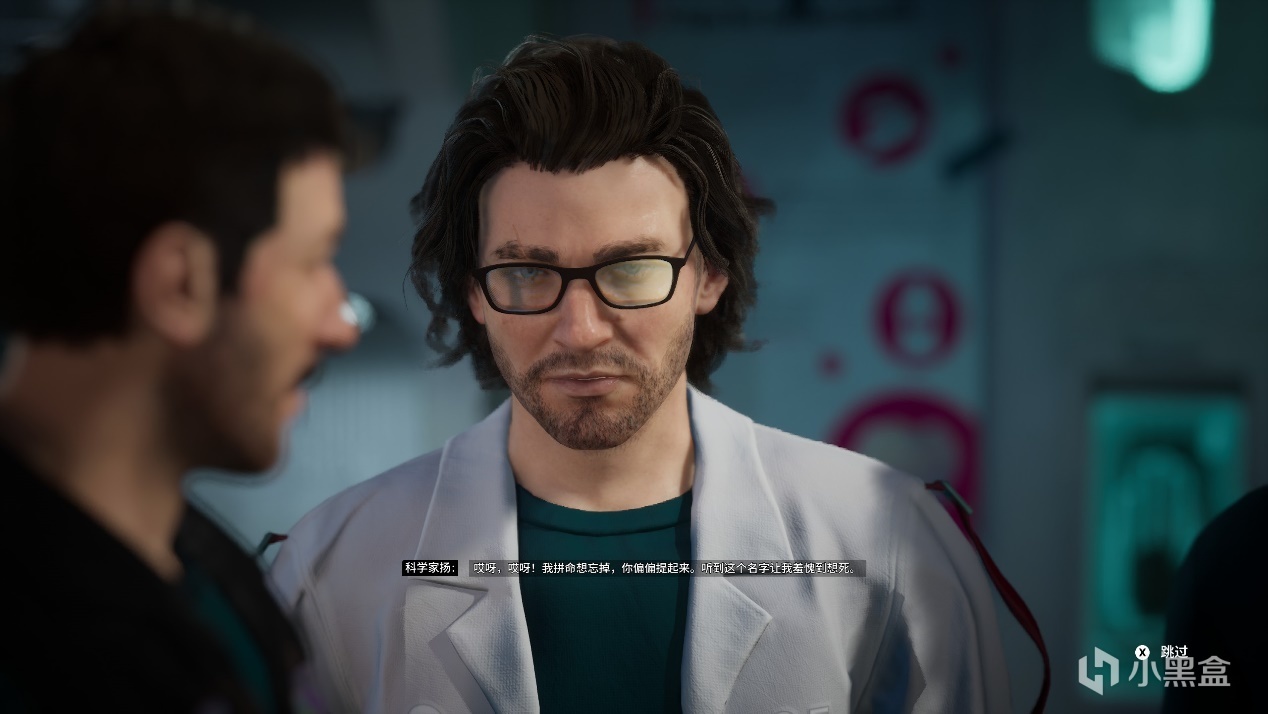

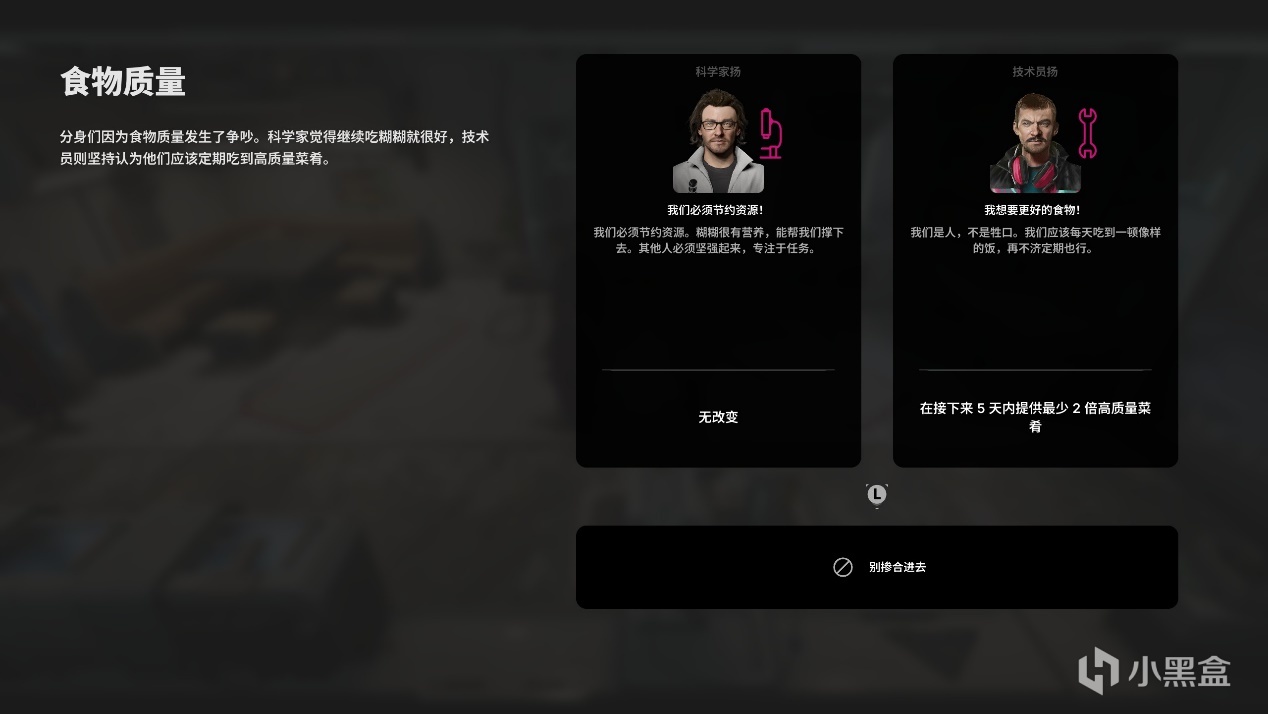

有了“多重人生”的概念引入,你就能看到因自我認同缺失陷入自殘的曠工,看到不滿於壓迫就揭竿而起的維修工,看到建議12小時加班壓榨最大勞動力的科學家。

這構成了千千萬萬個你和我,支起了錯綜複雜的人性網絡,促成了一遍又一遍後悔時的因,種下了一環又一環厚望後的果。

管理人性,就是在與末世做最頑強地抗衡,與他們相處,就是與自我相處,與喜怒哀樂共存。

——再造社會

有了人力,就少不了社會。

有了社會,生存重心就會變化。

他們只是你利用的工具,直到你發現工具能戰勝孤獨。

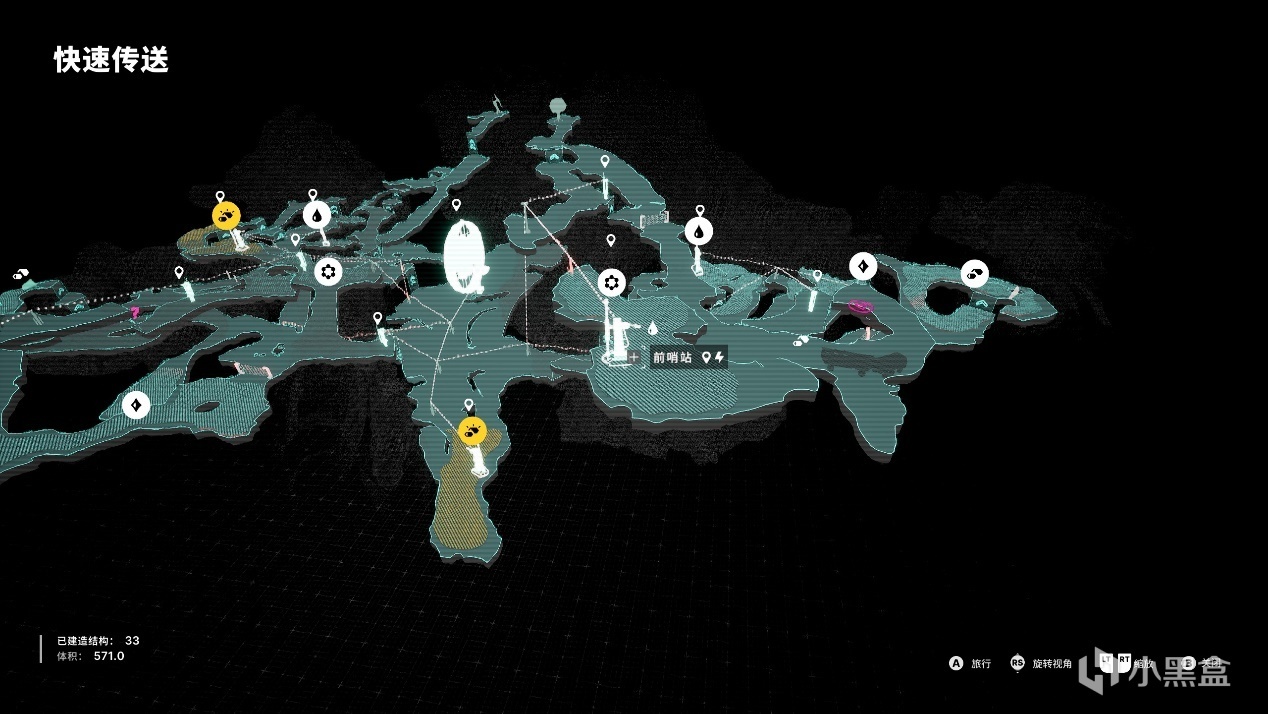

我相信,任何一個生存遊戲愛好者,最大的成就感就是看着自己搭建的破屋一步一步壯大成社團,劃分好不同的區域作用,從單純的生存依附,轉變成精神富足之地。

《多重人生》也不例外,但它的“成就感”更多體現在人對你的社會態度。

完成需求、獲得聲望,同時擴建出專門的娛樂場所、心理場所以及工作場所,計劃性的去承載任務目標與娛樂,就是我最有成就感的時候。

末日設定通篇下來未給我帶來太多壓力,顯然本作的資源要求相較於其他生存遊戲輕鬆了不少,資源獲取途徑也頗爲豐富,一般關卡進度推進到一半就已滿足過關需求。

白天在外勘察路線與資源,佈置電塔連接成一塊圖景,再通過特定資源採集器解決生產需求,安排好一天室內的工作活動保證基地運作,夜晚回到船艙慰問一下成員,一天就這樣結束了。

歸根到底,《多衝人生》依然希望你能靜下心多與分身相處,只要能合理重視他們的要求與作用,庫存資源過剩是常有的事。

解鎖電影院後,我每隔七天都會邀請大家觀看在外探索時新發現的電影,這種感覺就像是我們有了共同的家庭之夜,這一小社會有了約定俗成的節日。

分身們的心情變得更好,因爲他們終於意識到自己的生命纔剛剛開始,路過時紛紛向我表達敬意,談話間除了開始的虛無主義,總歸是多了點理想的成分。

這使得我奔赴於危險場景之時的最大動力,其實依然來源於內心對過去選擇的願景,只不過不再執着於完美分身。

我在主動創造一個不屬於任何主義的社會環境,讓一些未竟之人能注重現在,這裏沒有掙扎的選擇,沒有生活中各種糟心事,更沒有一直幻想假如的自己。

這裏只有我們。

難以置信的是,末日竟真的成爲了我遠離家庭的理想鄉,現在想想那些人類社會慣有的經濟危機與意識壓迫,又何嘗不是另一種末日呢?

至少現在的我還有我們,有對“孤獨”說不的權利,能爲一個目標共同努力,能時不時地回憶點同一個過往緬懷那些點點滴滴。

啊,我們青春的樂隊!

啊,我們媽媽的餃子!

啊,我們操蛋的爸爸!

人與人之間終於不再是孤島。

遊戲裏的楊,應該也是這麼想的吧。

——山的一頭

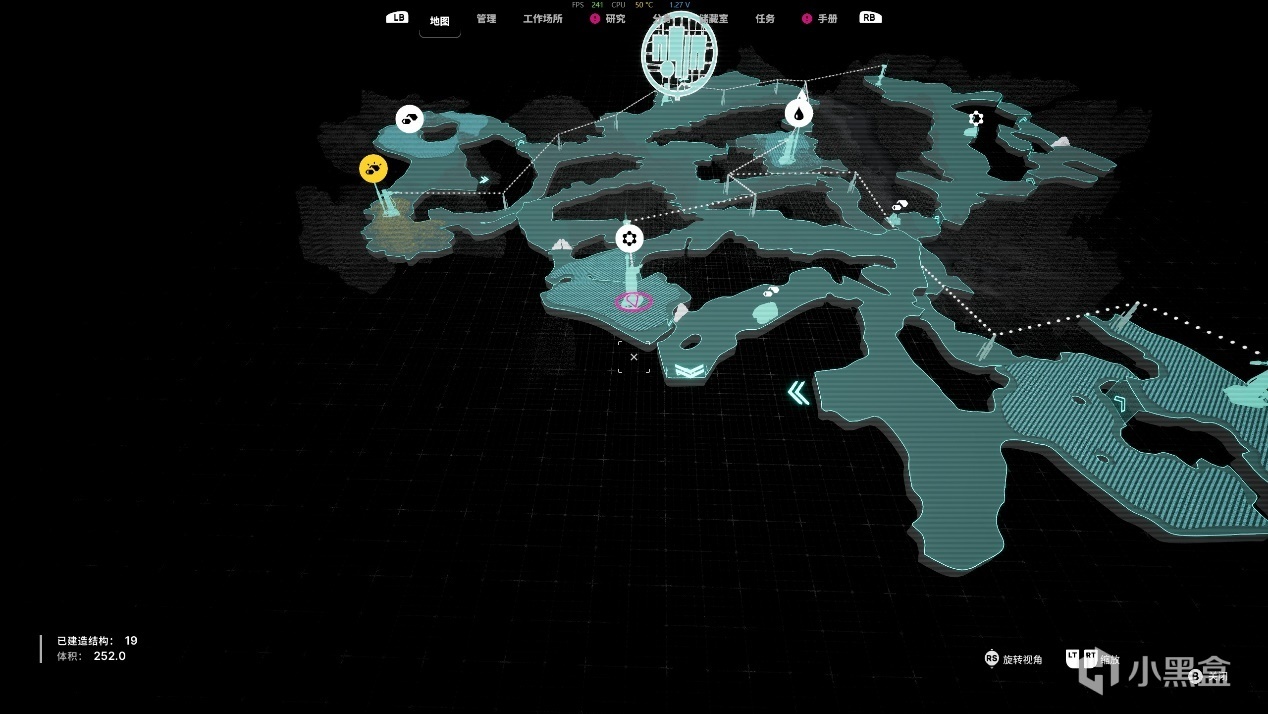

按常理來講《多重人生》的關卡探索理應是值得稱道的,你會發現那些盤根錯節的路線具有極高的人工設計水準,什麼道路該放障礙物、什麼道路該成爲便捷路、什麼道路又該被玩家去開採,都有完整的探圖邏輯貫徹其中。

層級分明的地圖深度與靈活變通的電塔布局相輔相成,玩家往往在用道具清理路障後,就能發現一塊作爲資源中轉的視野開拓地帶,從而以此爲基礎規劃周邊路線。

這是生存建築遊戲的優勢,以資源採集爲目標建立生產線,具有極度透明的成長體系,玩家每征服一塊區域,就能沉浸在自產的流水線工廠當中,直觀的通過生產運作意識到自己的成長。

直到地脈被全部開通,屆時再打開地圖,原本空蕩蕩的山峯頓時被各種專有名詞與線路沾滿,如同肥肉沾滿了醬汁。

毫不誇張的講,《多重人生》降低生存標準的勇氣,來源於本作渾然天成的關卡設計與建築理念,11bit堅信玩家即使脫離生存壓力也不會就此收手,哪怕任務目標已盡數完成,這片肥碩的土壤依然有值得駐足的理由。

但畢竟這是一款敘事驅動遊戲,光憑有限的事件還不足以支撐整個流程,不光是生存目標的全面降維,建築的多樣性也被極大壓縮了。

顯然,本作的唯一賭注就是要想法設法的延長遊戲週期去適配分身的作用性,包括那些娛樂場所,都是從角色意願中單獨提取出來的。

分身的數量越多,玩家需要處理的敘事負荷也就越大,建築需求也因此被降到最低,中期開始出現明顯疲軟,資源採集反倒只能滿足單純的生存需求,而不再是用於探索新發現的必經之路。越是後期,生存探索就越是淪爲服務劇情的工具。

《多重人生》對於敘事的過度佔用,導致遊戲無力再摻入更多的建築空間,也就無法提供更有力的生存目標。

我經常能意識到關卡的通關條件以及它停滯的原因,一般這是劇情在發力——

你需要停下來與分身相處了

——自言自語

我曾以爲自己擅長與孤獨相處,一個人喫火鍋、一個人看電影、一個人玩遊戲,似乎並不是什麼可悲的處境。

直到我在《多重人生》裏發現那些多愁善感的另一個我,竟也都嘗試用一模一樣的說辭去緩解自我的孤獨。

這讓我意識到那些失眠的夜,本質上都是在尋求另一個自我的安慰,他會過得比現在更好,他一定不會像我現在一樣無能,他一定正泡在某個花瓣鋪滿的浴池裏玩戳泡泡的遊戲…

我的睡眠質量,取決於分身的生活水平,決定於他們的話術,究竟能否高超到讓我完全忽視理性。

這一孤獨甚至在我寫文時,也忍不住放走那妄想逃離現實的思緒,任它遊走於任何一條時間。

總之,當它回到我的身體,我便想起孤獨湧上心頭的時刻。

其實我並沒有原諒父母的分離吧…在他人的婚禮上眼看滄桑的男人持兒女走過紅地毯,我也會不由得想象那副場景吧,只是理性在作祟,用“不可能”強行逼迫我流下了眼淚。

其實我也並沒有完全對過去的戀愛釋懷吧,我總將電影中的男女情愛視爲低俗,把戀愛貶低成最無聊的情感,只是影院中的情侶成對總是那麼惹眼,一定是理性的捉弄,纔會流下被現實阻斷的淚水。

果然,我沒有習慣孤獨吧。

回憶不會輕易放你離去,它滲透於每一個熱鬧的白日,現身於每一個寂寥的黑夜。

我想,在《多重人生》與分身的每一次對話,都是失眠夜晚的自語吧。

無論是生活還是虛擬,我都改不了自言自語的習慣,幻想着另一個我的出現,指揮我、埋怨我、教導我、放棄我。

但《多重人生》讓我第一次沉默了,他們的出現不再是無從談起的泡影,而是就在我眼前,用自我的人生經驗與悲歡,抹去了那一次又一次不自知的淚水。

這使得我終於認清了那些自談——

另一個世界的我,應該也很孤獨吧。

正因如此,夜晚才成爲了最好的時空旅行通道,他們或許也躺在另一個枕頭下羨慕着我、渴望着我與他交談吧。

每當我回應多重人生的召喚,其實就是在告訴另一個世界的我,他並不孤單。

寫到這裏,我看向窗外,驚奇的發現自己並沒有被月光捕獲,也沒有任何自語的痕跡。

此刻,我應該是滿足的。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com