去年年底,在一次英特爾的技術分享大會上,騰訊的專家演示了一個奇特的設備,名爲3D One遊戲掌機。雖叫掌機,但屏幕有11寸之巨,手柄可拆卸。重點是,它搭載了一塊裸眼3D顯示屏,將其作爲核心賣點。

新聞公佈後,這個產品定位讓人十分費解,不僅因爲尺寸,也在於3D顯示是一個既新又舊的技術。

十幾年前,3D顯示確實有一波熱潮,但時至今日,無論是電視還是顯示器廠商,絕大多數都不再生產3D產品線,就連任天堂把自家掌機的半條命都押上去,也沒把3D顯示在大衆層面推廣開來——很多人買來3DS後嚐鮮幾次就會把裸眼3D功能關閉。

3D顯示設備最大的市場痛點是無法通過平面視頻和圖片宣傳,在本文裏也一樣

其實早在去年首曝之前,我就曾受邀去騰訊閉門體驗了一次3D One。體驗下來和網友們的第一反應差不多:定位摸不着頭腦,不知受衆在何處,手捧一公斤的大屏,玩掌機的不玩掌機的都沉默了。

至於裸眼3D功能,當時實機體驗了幾款優化適配過的遊戲,裸眼3D效果確實不錯。

除了3DS外,這兩年我體驗過兩款裸眼3D設備。一個是聯想的專業3D顯示器ThinkVision 27 3D,上市價格近兩萬,立體效果非常驚豔,當時在上面體驗一下3D建模生產力工具,第一次感覺到不用旋轉3D模型就能準確感知Z軸縱深關係的爽感。另一個是某國產3D平板,實機體驗效果一般。騰訊這個3D One掌機,效果介於兩者之間,在使用和效果方面有比較好的平衡,就是還不確定價格幾何。

ThinkVision 27 3D的宣傳圖,大致可以腦補一下,在專業3D顯示器上從事3D設計是怎樣的體驗

當然一個問題也顯而易見,現在已經基本沒有遊戲廠商會適配3D顯示了,市面上的原生遊戲都得追溯到《三位一體2》那個時代,當時主要有英偉達的主推,後來英偉達也不推了。所以主要得靠騰訊這邊的技術專家挨個做適配優化,雖然確實煞費苦心但也基本可以預料,覆蓋面是十分有限的。

當時我被告知,對於沒做適配的遊戲,可以通過一個硬件3D開關來強行開啓裸眼3D效果,也就是所謂的AI 3D功能。

聽着挺像是那種聊勝於無的救場式功能,沒想到後來成爲了最出乎我意料的地方,這個我後面再講。

總之,前幾天,騰訊給我寄來一臺3D One,因此有足夠的時間來體驗這款奇怪的掌機。下面我將結合自己的使用經驗,從幾個方面來聊聊體會,先談談傳統的重量手感和遊戲性能等傳統掌機指標,再聊聊裸眼3D的泛用性以及騰訊如何實現這一點,最後是不少懷舊玩家會感興趣的——模擬3DS效果如何。

1、這個體積該怎麼用

其實3D One沒有看上去那麼重,得益於輕便的塑料材質和不算大的電池容量(只比ROG Ally略大),拿起來甚至有輕的感覺,但實際重量依然有1kg出頭。這個重量,捧着玩是很不現實的。

因此3D One主要的使用場景,是“桌機”或者“牀機”。設計人員顯然也考慮到這一點,機器後面有個頗爲結實的支架。你把它放在桌子上,雙手向前握住手柄,手肘自然抵在桌面上,在這個屏幕尺寸下是剛好合適的———這個姿勢很像小時候大家在課桌前把書立起來讀的“健康坐姿”,同時也是最容易符合裸眼3D最佳視距的姿勢。當然,由於手柄像NS那樣可拆卸,你也可以把它當成小電視那樣放在桌面使用。

大致像這樣

作爲本社的舒服學大師,我的體會是,給機器下面墊一點東西,把它整體抬高會更舒適。方法雖然草臺了一點,但很符合人體工學。

出差在酒店,機器下面墊個紙巾盒子,頸椎手腕安全

“牀機”顧名思義,就是靠在牀上或者沙發上玩。怎麼能讓自己更舒服點,那大家就各憑本事了。這個姿勢下有個問題是,由於揚聲器的位置是機身底部,很容易被身體遮擋,加上揚聲器音量本來不大,還是略有些不便的。

性能方面,這臺機器的芯片是英特爾Lunar Lake架構的258v。我很熟悉這個芯片,因爲和我的筆記本是同一個。258V可以說是英特爾近幾年難得的一代神U,採用了和蘋果M系芯片類似的思路,能效比非常出色。GPU性能相比之前的英特爾芯片更是飛躍,特別是低功耗下性能不俗,因此也被稱爲最適合做掌機的芯片之一。

關於Lunar Lake的能耗比,看筆吧和極客灣的評測標題基本上就有數了

我的筆記本也是衝着這些賣點購入的,當初想象得很美好,兼顧輕薄和偶爾的遊戲需求。實際上買來大半年了一個遊戲都沒玩過,筆記本還是乾點牛馬活比較安逸。

所以這次我報復性地給3D One掌機裝了很多遊戲,逐一測試,體感性能和ROG Ally在伯仲之間。

二者的芯片,都可以在1080P開啓超分的前提下,40~60幀運行很多近幾年的大作,如《黑神話》《賽博朋克2077》《對馬島之鬼》《地平線》(包括開車的和打恐龍的),畫質基本能開到中,有些還能飆到70幀的平均速率,可惜屏幕不支持VRR。

但3D One的屏幕原生分辨率是2560 x 1600P,追求點對點顯示的話,畫質或者幀數就不可避免下降一檔。這也是掌機玩家羣體比較敏感的一點,市面上現存的集成顯卡,主要戰場都在1080P,升到1600P就比較趕鴨子上架了,適合玩性能負擔更小的遊戲,或者更早的3A遊戲。

但考慮不上高分屏是保證不了3D效果的(開啓3d後會損失一部分屏幕像素),結合後面的3D觀感綜合算下來,我認爲是可以接受的。

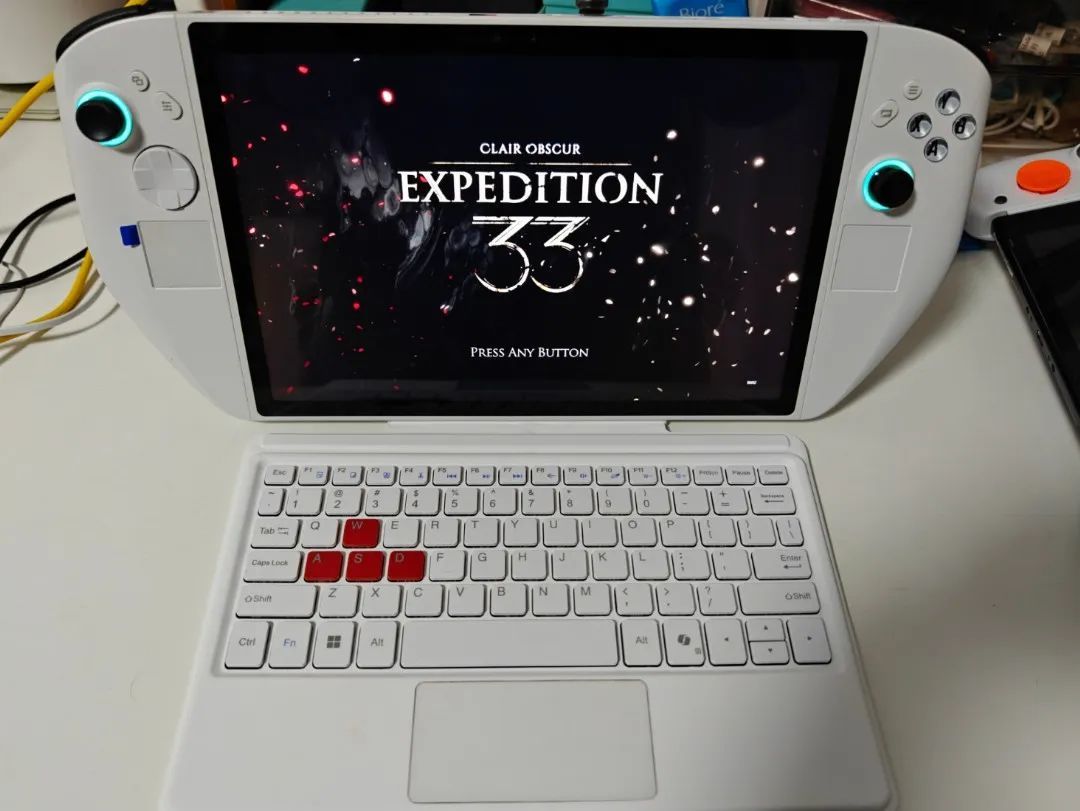

拿最近的兩個熱門的遊戲來說:《33號遠征隊》,用1600P的分辨率跑,XeSS開到平衡有40幀左右,是可玩的。但《毀滅戰士:黑暗時代》在1600P基本處於不可玩的狀態,不到20幀,必須大幅降低分辨率。

不過根據外媒的測試,這款遊戲用Ally X也無法維持1080P的流暢可玩體驗。降到800P左右的時候,大家都能跑流暢,但畫質慘不忍睹,已經沒什麼玩的意義了。

2、3D的實用價值有多大

先說結論,比我想象要大。

一開始,我主要集中體驗了幾款適配優化過的遊戲,如《只狼》《上古卷軸5》《輻射4》等。系統裏自帶了一個“3D遊戲MOD管理器”,能自動爲Steam和Wegame的遊戲安裝補丁,列表目前一共有幾十款已優化產品,較新的大作有《黑神話》《暗喻幻想》《裝甲核心6》《匹諾曹的謊言》等。

我還專門把當年的《三位一體2》也下載回來了,這是當年英偉達 3D Vision主推產品之一,遊戲啓動器原生支持各種格式的3D顯示。《三位一體2》剛發售的時候,我對其效果好奇已久,能看出遊戲爲3D特化了不少內容,用普通顯示器玩總感覺少了點什麼。

時隔十多年,我總算相當於玩到了完全體的版本。打完教學關,多層卷軸的景深效果確實不錯。然後我一邊感慨着人生若只如初見,一邊關閉了遊戲。

《三位一體2》有着非常齊全的原生3D輸出格式

相信你也和我有一樣的問題,我難道買一臺新掌機,就是爲了再玩一遍老遊戲嗎?

事實就是如此,如果主要是追求“原生3D”的遊戲的話,那麼無論騰訊的技術人員如何賣力做適配都不夠,這樣種軟件陣容不夠的問題,也是困擾所有3D顯示設備的最大痛點。

但後面隨着我測試更多遊戲後才發現,其實原本容易忽視的“AI 3D”,纔是這臺機器最大的亮點。

圖掌機頂部有一個硬件開關,撥一下就能切換全局3D/2D顯示

這個AI 3D簡單來說,就是機器把一切“平面”畫面顯示轉成立體的裸眼3D格式,包括圖片、視頻和遊戲,只要是全屏顯示的,都可以實時轉成3D。

我逐漸注意到,轉換後的3D效果往往意外地好,在大多數時候,都能準確地判斷場景元素的位置關係,讓畫面呈現出合理的景深效果。

甚至,這種效果有時候比原生3D遊戲還要好。因爲原生3D遊戲,只是能更準確地呈現場景中的3D建模哪些該凸出來,哪些該凹進去。如果原始素材就是一張2D貼圖,那麼原生3D遊戲也沒有辦法讓它立體起來。比如遠方的山巒是一張2D貼圖,即便遊戲原生支持3D視覺,看上去也只是一張貼圖罷了,除非開發者手動給這張貼圖加上適配3D顯示的視差信息。

那麼這個掌機的AI 3D,難道能把2D畫面也轉成3D嗎?

還真行。

即便我玩一些橫版卷軸遊戲,比如《Pentiment》或者《蒼翼:混沌效應》,開啓3D開關後,依然可以把畫面的遠近卷軸信息分層,而呈現出一種非常特別的立體觀感。

比如Pentiment的這個場景中(下圖一),開啓AI 3D後,近景的人物和房子,中景的建築和草地,遠處的山巒,都被準確清晰地裸眼3D化,實際觀感有點像小時候玩的3D書(下圖二)。

由於3D顯示並不能用2D屏幕傳遞,包括上圖的Pentiment截圖依然是2D形態,非要用語言描繪的話那就是:這種畫面你只要玩過一會兒,就會從開始的新鮮變成習慣成自然,覺得好像遊戲的畫面本應該是這樣的。此時一旦關閉3D功能,大腦會感受到巨大的落差——“啊,平時玩的遊戲這麼扁平嗎?”

《暖雪》的這個下雪場景,開啓3D後非常夢幻,空間縱深增加了很多

以上只是這臺掌機全局轉3D的一個很小的應用案例,在我這些天的體驗中,會時不時開啓3D,感受一會兒更沉浸的場景,遇到文字較多和UI複雜的畫面再關閉,操作也很便利。很多時候,原本平平無奇的畫面會變得生動起來。

後來我看B站視頻也會開開看效果,看影視颶風的時候,開啓3D後,Tim的腦袋就會變得立體起來。有時候這種效果,反而比在電影院看一些後轉錄的3D電影來得更明顯。

這不由得讓我對AI 3D中的AI兩字肅然起敬。

最開始我其實對這個AI的叫法並不在意,以爲只是一個簡單的算法被冠以AI名頭,畢竟生活中這樣的產品數不勝數。但開啓全局3D後的畫面表現,清晰地反映出一個事實:

這臺掌機能自行判斷場景中的位置關係,得到比較準確的視差信息,從而輸出3D格式。而這種判斷,完全是靠即時分析當前屏幕上的畫面來實現的。

這說明後臺有真正的、基於機器學習的圖像處理程序在工作。這個程序能識別哪些是角色,哪些是場景,也能大致準確地基於畫面信息判斷遠景關係。由於使用過程中也感知不到延遲,這個運算過程必定發生在本地,不可能雲端。

3、本地AI的算力是哪來的

衆所周知,本地AI是一個比較昂貴的事情,需要的算力很大。這兩年英偉達推廣了多次基於本地顯卡尋算的“AI遊戲隊友”“AI創作”等等,但光是AI模型本身就要喫掉大量的顯卡算力和顯存,讓這件事的邏輯沒那麼通順。那麼,連獨顯都沒有的筆記本芯片258V,又是如何提供AI算力的?

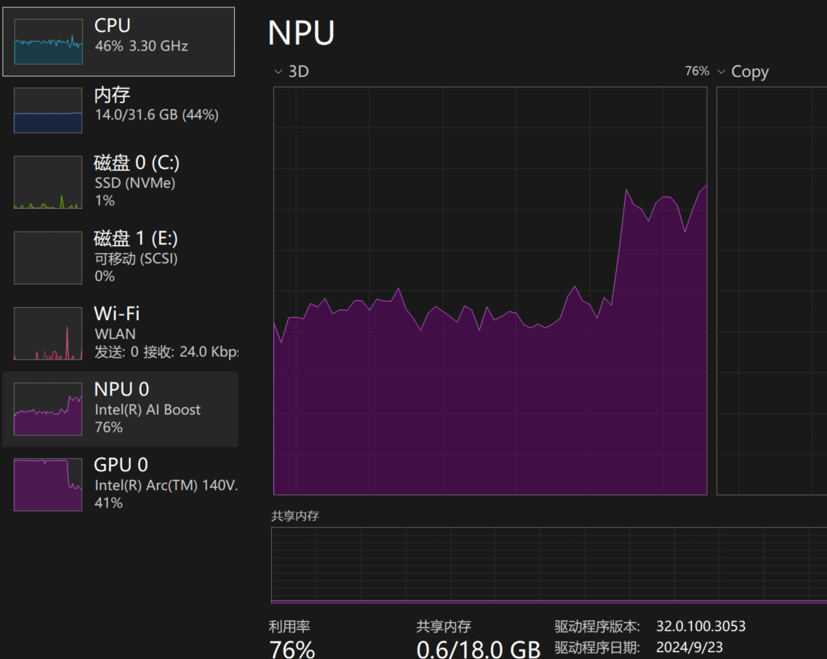

答案在NPU上,即這兩年所謂的AI筆記本中大部分自帶的“神經網絡處理單元”。

名字聽着很高端,但NPU在Windows陣營中的絕大多數時間只是一個花瓶。

你可能看到過一些廣告,說某新筆記本有多少AI算力。就拿258V來說,官方數據是NPU可以提供 47 TOPS算力,GPU可以提供 64 TOPS,總峯值有115 TOPS。聽着怪嚇人的,似乎跑一些本地AI模型也不在話下。但實際上,因爲各種原因,幾乎沒有什麼AI軟件能調用到NPU的算力,這使得NPU基本只存在於紙面數據中,食之無味棄之可惜。

我在入手Lunar Lake筆記本後,還興致勃勃搜了一圈“如何把NPU用起來”,結果敗興而歸——現階段極少有軟件對NPU做過適配優化(可能國外電腦中的Copilot可以調用NPU,有了解的朋友歡迎評論區分享一下),總之空有數據沒有戰場,也難怪外界對AI PC的唱衰之聲不絕於耳。

但騰訊這臺掌機,還真就把NPU用起來了。

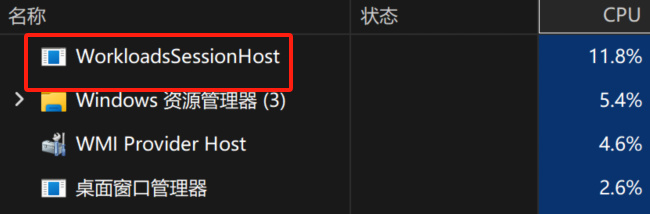

判斷的方法很簡單,Windows任務管理器本身就支持查看NPU的使用情況,絕大多數時間,NPU都安靜如雞,使用率爲0。而一旦開啓AI 3D後,NPU就賣力工作,佔用率就直線上漲,浮動在70%左右。而如果玩的是原生3D的遊戲,因爲不涉及到“AI分析畫面”這一環,NPU的佔用率便是0。

只有真正發揮了NPU的算力,才能在不佔用太多顯卡性能的前提下,實現真正的即時AI圖像處理。

發現這一點還挺讓我唏噓的。掌機現在很火,大小廠商推出了無數機器,但真要說真正的獨家體驗,而不是安卓/Windows套殼,放眼整個市場,在定製化這個維度,騰訊這臺3D裸眼掌機,還真算得上是Steam Deck之後唯一做到了軟硬件協同的機器。

開啓3D後,系統進程中還會有一個WpFaceTracking的進程,會佔用大約10%的CPU資源,顧名思義,是用來追蹤眼部的程序,這是裸眼3D的關鍵

是的,騰訊不是一家硬件廠商,這臺機器很多地方做得還很稚嫩,目前這個版本甚至連TDP功耗和幀數這些性能監控插件都沒有,玩起來很不便利。

一同發給我的磁吸鍵盤,品控也有些感人,還有按鍵偶爾不識別(考慮到是內測嚐鮮,還算可以理解)。但這臺掌機背後的工程師們,是真的試圖針對性地釋放硬件性能,從而讓3D One反而成爲了唯一一臺對本地AI算力挖掘最徹底的掌機/平板/筆記本。

所以,你要說它定位奇怪吧,確實奇怪。理論上能當筆記本、大屏掌機,還有獨特裸眼3D賣點。但現實中,每個賣點可能都無法打動多少消費者——我甚至懷疑騰訊會不會正式發售這臺設備。

不過,我很欣賞它所做出的嘗試,真正做到了對裸眼3D的技術普惠,用一種高效的AI方案,一定程度上解決了缺乏原生3D內容的問題。所以在試用期間,我對這臺機器的折騰動力還挺大的,標題裏的“玩”,更多指的是玩機器本身。如果你比較喜歡研究這類硬件,應該能明白我的意思。

當然,有這麼一臺設備,怎麼會拒絕模擬3DS呢。Citra這類模擬器自身就支持3D輸出,在這臺掌機上的效果,不誇張地說,就是3DS模擬神器。雖然還有一點美中不足,因爲3DS原機的出屏效果更好,而這臺掌機之前聽工程師說,考慮到用戶的適應問題,3D效果更多表現爲入屏(凹下去),出屏(凸出來)效果則比較收斂。

只要撥動機器上的3D開關,模擬器裏的這兩幅畫面就會合併成一副裸眼3D圖像

但這樣已經很難得了。3DS模擬界的器材黨一直有個不可能三角:摺疊屏、便攜、裸眼3D,能滿足兩個便是神器。由於當年爲了裸眼3D功能妥協太多,3DS性能天生殘廢,分辨率嚴重不足。以至於很多3DS遊戲,在模擬器上拉高分辨率,觀感會完全改頭換面,再配合原生的裸眼3D,一些在我的新大三上打不下去的大果粒遊戲,我又有動力了。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com