序

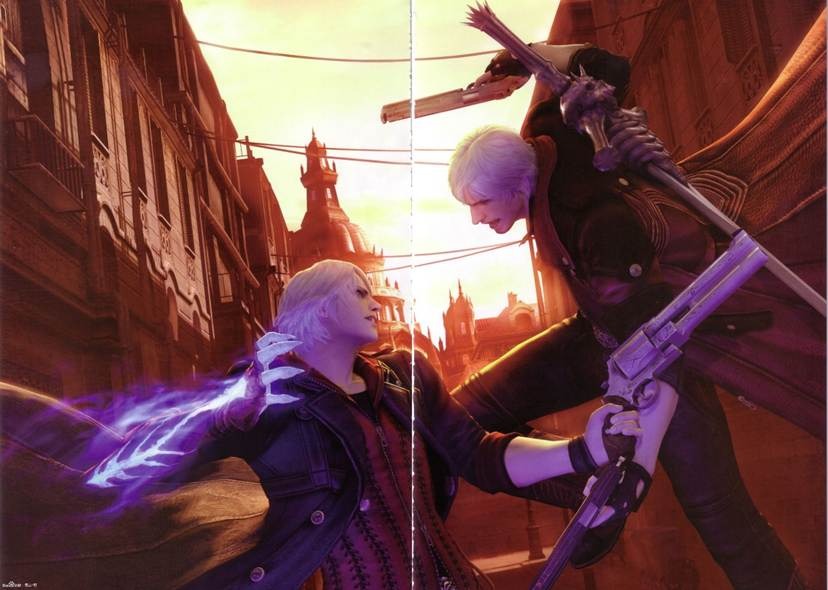

2008年,當姬莉葉的詠歎調刺破聖殿的彩窗⛪,當那個一頭銀髮、手纏綁帶的叛逆少年闖入玩家視野時,他就像一輛裹着熾焰的摩托車🔥🏍️,既創開了系列的傳統,帶來了些許火熱新鮮事物的同時,也灼傷了不少老玩家的期待。因爲我相信,08年的玩家第一次見到這個年輕小夥時,一定會發問:“但丁你的手怎麼骨折了?”🧐

初見我真以爲這是但丁,戰損版年輕僱傭兵

而十六年後的今天再來回望這部作品,我彷彿看到了卡普空在匆匆忙忙跑過第七世代十字路口時落下的一枚硬幣——一半是革新者的野心,一半是妥協者的倉促。🪙

春·新血與舊魂:藍與紅的交替

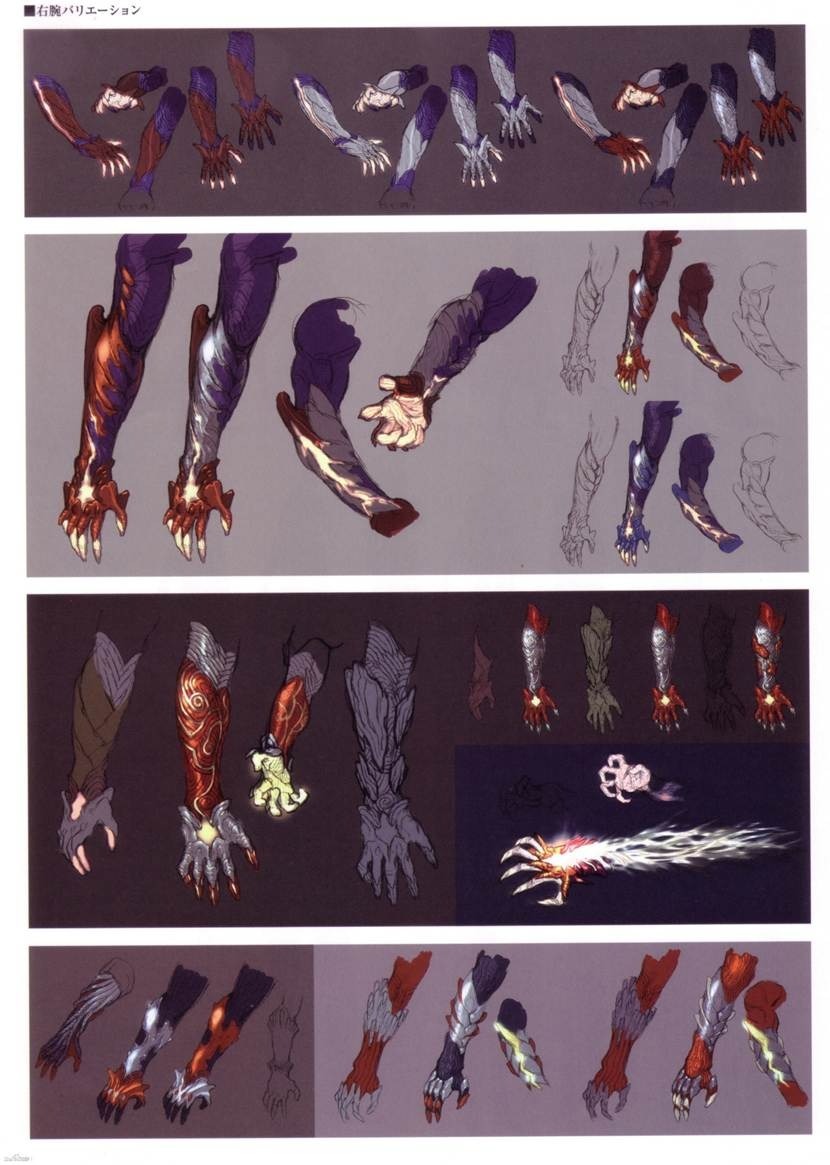

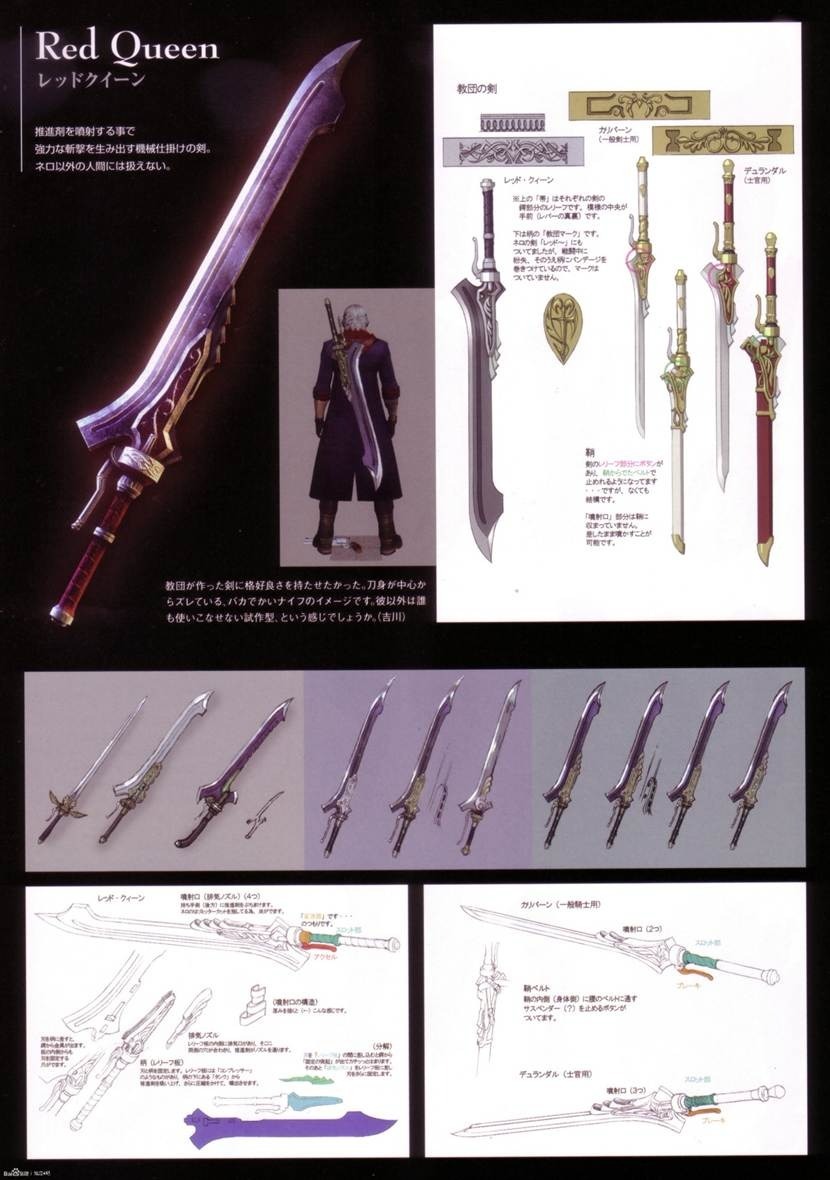

尼祿的出現,在我看來是《鬼泣》系列最激進的實驗。他的登場從一開始就帶着離經叛道的火藥味。他既不是但丁那種叼着披薩彈吉他的裸體怪叫男,也不是維吉爾追求極致力量的冷峻拋瓦怪。這個來自魔劍教團的年輕騎士的人設可以說是,全身上下都與優雅的惡魔獵人格格不入——他右臂猙獰的鬼手(Devil Bringer)不會彈電吉他,只會見人就先按個B鍵以表禮貌;他的緋紅女皇(Red Queen)沒有但丁的瀟灑劍舞,取而代之的是需要揮劍時手動“打火”的機械紅刀。比起但丁那種華麗表演的戰鬥風格,這位暴躁的教團騎士與其說是騎士,反而給我一種把對手當沙包摔砸的街頭混混的既視感。🥊&🗡️🏍️

如果說但丁是遊刃有餘的嬉皮士劍聖,尼祿則是將“力量感”具象化的毛頭小子。而尼祿對於《鬼泣》的意義也正在於此,他那歐內の手直接把前作的種種設定砸碎,徹底改寫了《鬼泣》的部分戰鬥邏輯:一鍵即可抓取敵人,將雜兵像炮彈般砸向Boss,甚至能直接提起怪物當盾牌;以高傷害和打擊感十足的投技作爲準處決技,將敵人化爲可交互的場景元素一樣玩弄——這種“一力降十會”的粗暴美學,讓習慣了但丁那"花式雜耍"的老玩家目瞪口呆,一把武器一杆槍一路打到流程的最後也與《鬼泣》系列以往但丁的武器切換美學形成鮮明對立,至少在我個人體驗的時候總覺得少了什麼東西。

鬼手對於尼祿來說不僅是戰鬥工具,更是角色的氣質延伸,這隻可以和“Power”融合的右臂,將日式砍殺動作遊戲的打擊感塑造推向全新維度——投技不再是播片的附庸,而是將處決演出編織進戰鬥邏輯的血肉中,成爲連段交響樂的重音符號。

而紅刀系統(Exceed)更是將暴力推向癲狂:伴隨着摩托引擎的轟鳴聲,在揮刀與空氣摩擦的瞬間按下充能鍵,刀身燃起的緋紅火焰不僅是單純地提升傷害,甚至會因此改變招式的特效和性質。高手可以通過恰當地節奏按鍵實現全程紅刀,而對新手而言,亂按手柄也能偶爾觸發烈焰,彷彿某位髮膠手老哥在耳邊低語:“菜就菜吧,帥就完事了。” 😋👍就是不知道這個老哥和本作有什麼關係?🤔

在這裏順便提一嘴緋紅皇后,這個武器的形象設計在我這裏和隔壁《合金裝備崛起:復仇》並列劍戟武器TOP1,巧妙融合了傳統劍戟的冷兵器元素與熱科技的特點,展現出一種獨特的未來感。緋紅女王在原本 “單手劍”的身份功能性上,又加入了科技感十足的轉速限制器,一個看起來像摩托車離合變速器的握把。而在下方的官方設定集中可以看到,緋紅皇后的火焰噴射口其實是有4個的(劍背上的幾個小三角形突起),可爲什麼尼祿在遊戲裏面只能搓出3格Ex槽呢?這個設計疑惑在官方小說中的得到了解答:原因就是尼祿自己搓紅刀給搓爆了😅,所以纔有劇情上《鬼泣4》開幕姬莉葉把修一半的緋紅皇后送過來的劇情……

如果說惡魔之手抓投是戰鬥樂章的重音符號,那麼紅刀系統便是掌控全局的機械節拍器。抓住冰刃砸向地面的清脆響聲,銀翼騎士鎧冑斬斷時的金屬鈍音,地獄犬被過肩重摔爆出的尖銳嘶嚎,交織着紅刀充能時「咔嗒」作響的機械心跳,共同構成第七世代令人難忘的動作韻律。

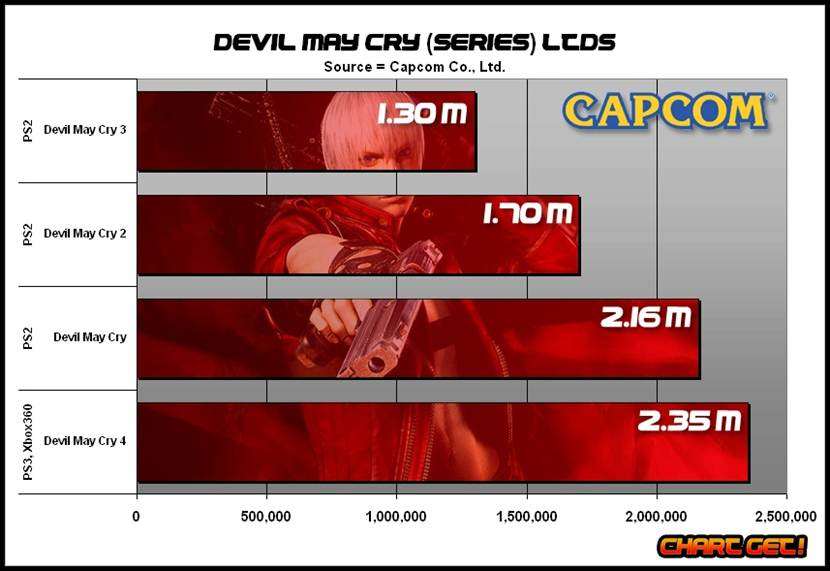

至於爲何選擇這樣一個「莽撞與力量」澆築的少年作爲新作的主角?答案藏在時代夾縫中,2008年的主機戰場正從核心玩家向大衆擴張,而在上一世代在砍殺動作市場硝煙裏殺出一條血路的銷量冠軍正是不那麼注重“動作系統”反而更注重“動作表現”的《戰神》。

同樣是PS2時期的戰神銷量高達400w

“動作系統”和“動作表現”的不同:

動作系統指的是管理和控制遊戲角色或物體的所有動作(如移動、攻擊、技能使用等)的核心機制和規則。它涉及玩家輸入指令的響應、角色動作的執行、動作之間的過渡和切換,確保遊戲中所有動作能夠流暢、連貫地展現。

動作表現則是一個動作觸發後,角色或敵人在屏幕上的實際演出效果,包括動畫、特效和與對手的互動演出。

也說明下

日式砍殺和歐美砍殺的風格差異:

日式砍殺的代表作就是大家常說的“鬼魔忍”,這一流派可以說是從2D動作遊戲,也就是街機廳的那些清版遊戲直接發展過來的,或者說,3D日式砍殺就是傳統街機動作遊戲的現代演變。於是乎,你能在《鬼泣》《忍者龍劍傳》《獵天使魔女》裏面看到大量街機格鬥遊戲的“出招表”和一上手根本看不到天花板的頗有深度和趣味性的動作系統。

歐美砍殺則不同於日式砍殺,歐美那邊3D砍殺動作遊戲沒有一個2D到3D的演變過程,也沒有一個“玩法傳承”的歷史。(當然,他們的射擊遊戲有傳承,這個可能跟文化息息相關,日本有劍戟武打片,美國有西部牛仔和槍械文化)所以他們的3D砍殺動作遊戲更像是直接從“動作電影”跨越到了電子遊戲中,也就是說,歐美做的砍殺動作基本上是在還原動作電影的感受,所以他們會更注重動作表現部分,而不是日式砍殺注重的動作系統。所以你能在歐美動作遊戲裏面找到一大批“超級英雄改編遊戲”,找到還原歐美動作電影橋段的歐美動作遊戲。

而鬼泣前三部平均銷量不到人家一半

卡普空意識到,動作遊戲的戰爭早已從出招的操作精度轉向視聽的腎上腺素。抓取時劇烈震顫的鏡頭,紅刀爆燃時的粒子特效,都在復刻《戰神》式的新世代玩家的嗨點。這套"演出驅動型"設計邏輯背後,是PS3/Xbox360時代必須面對的生存法則:用三秒鐘的魔人亂舞播片征服直播時代觀衆的眼球,遠比教會新手搓出完美皇家護衛更重要,那純粹的“無腦爽快”能快速爲遊戲吸引到新鮮血液。

尼祿的“無腦抓取”和“亂按紅刀”像一道精心設計的橋樑:它既保留了《鬼泣》傳統的操作控制精髓,又通過自動吸附和無敵幀設計,讓新手在誤操作中也能收穫播片級的視覺回饋。那些被詬病爲"無腦"的抓取演出,實則是卡普空在覈心玩家留存與大衆市場拓荒間架設的鋼索——當遺老還在抱怨“這不是但丁”時,新一代惡魔獵人早已沉溺於將雜兵當作投擲道具的快感中。

更微妙的是,在敘事層面,這個被魔劍教團豢養的少年,其右臂的惡魔之力與維吉爾血脈的暗線,悄然爲斯巴達家族史詩埋下新章。那條纏繞繃帶的畸形手臂既是束縛野性的鎖鏈,也是打開斯巴達史詩新章的禁忌鑰匙。當叛逆之刃與閻魔刀在多年後再次共鳴時,我們才驚覺這場「新老交替」早被寫進的斯巴達家族的基因序列中。

【接下來《鬼泣4》的夏·秋·冬篇也將陸續更新,更多精彩內容敬請期待,不妨持續關注】

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com