近年來,Intel CPU型號的複雜化是技術架構演進、市場競爭壓力以及營銷策略綜合作用的結果,尤其在大小核混合架構(P-Core + E-Core)普及後,這一趨勢更加明顯。

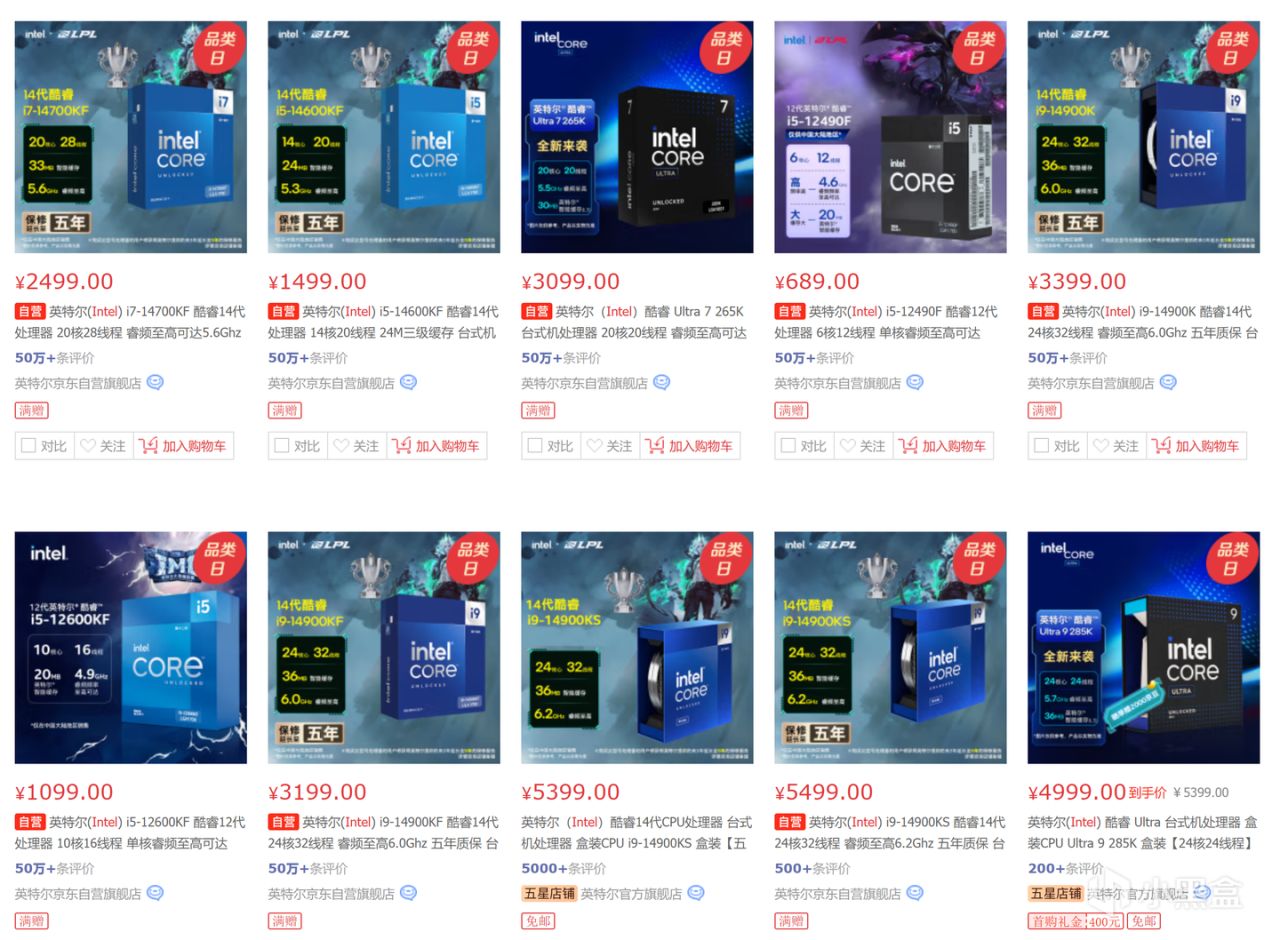

Intel的桌面級處理器

以下從技術、市場和營銷三個維度展開分析:

一、技術驅動:混合架構與製程挑戰

1.混合架構的引入

自第12代酷睿(Alder Lake)起,Intel採用“性能核(P-Core)+能效核(E-Core)”的異構設計,旨在平衡高性能與低功耗需求。

這種架構需要根據核心數量、線程分配(如P核支持超線程,E核不支持)以及緩存差異劃分不同型號,例如i5-12600K(6P+4E)與i7-13700K(8P+8E)。

調度複雜性:混合架構依賴操作系統的線程調度策略(如Windows 11的QoS機制),不同型號需適配不同的調度優化,進一步增加型號區分需求。

2.製程與封裝技術的多樣化

Intel近年推行多製程並行策略(如Intel 7、Intel 4、Intel 3),導致同一代產品可能混用不同工藝。

例如,第13代酷睿(Raptor Lake)沿用Intel 7,而第14代Meteor Lake採用Intel 4,需通過型號標識製程差異。

此外,模塊化設計(如Meteor Lake的分離式CPU/GPU/SoC模塊)也需通過型號體現功能組合。

二、市場競爭:應對AMD與細分需求

1.對抗AMD的精準佈局

AMD憑藉Zen架構在多核性能與能效比上的優勢,迫使Intel通過更細分的產品線覆蓋市場。例如:

桌面端:傳統i3/i5/i7/i9分級基礎上,新增KF(無核顯可超頻)、KS(特挑高頻版)等後綴,區分功能定位。

移動端:HX(極致性能)、H(高性能)、P(平衡)、U(低功耗)等後綴細化使用場景,爭奪輕薄本與遊戲本市場。

2.搶佔新興領域

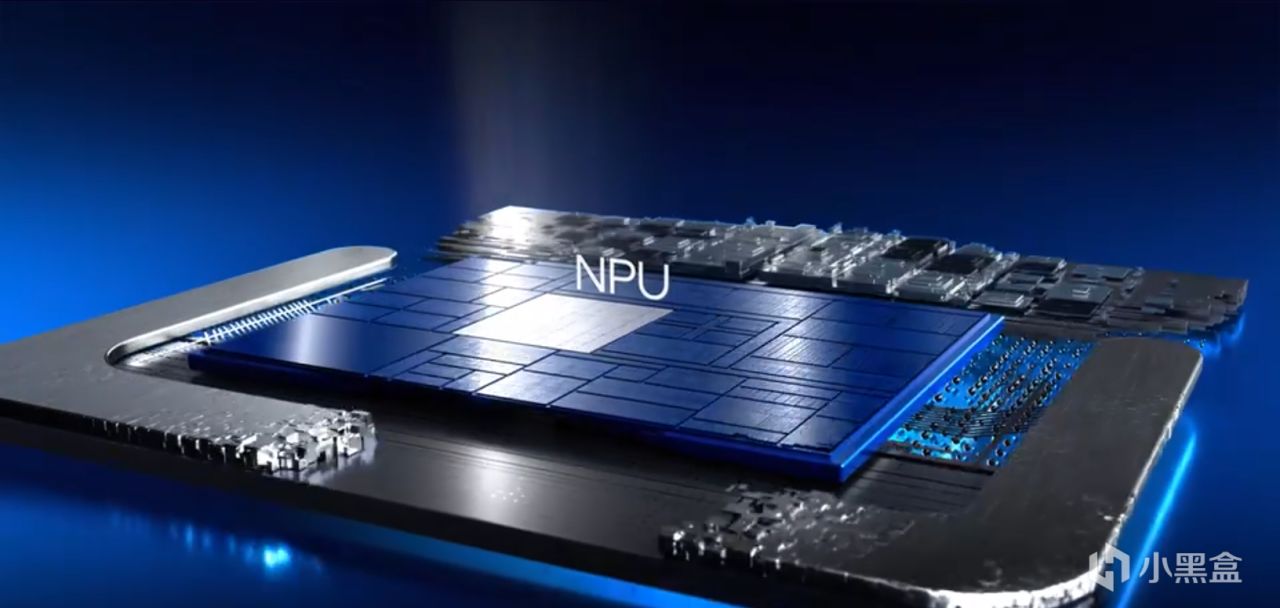

針對AI PC、邊緣計算等趨勢,Intel通過型號標識集成NPU(神經網絡單元)或專用加速器(如vPro技術),例如Core Ultra系列中的“V”後綴代表VPU強化AI算力。

三、營銷策略:用戶需求與商業利益的平衡

1.市場細分與溢價策略

後綴多樣化:通過字母后綴(如K、F、H、U)區分功能特性(超頻、核顯、功耗等),滿足不同用戶羣體的需求。例如,K系列面向超頻玩家,U系列瞄準輕薄本用戶,而X/XE後綴則定位旗艦級發燒友。

認知錨定:利用i3/i5/i7/i9的等級劃分,強化消費者對“數字越大性能越強”的直觀認知,即使實際性能可能因架構差異而重疊。

2.延長產品生命週期

“Refresh”策略:通過小幅升級(如提升頻率或緩存)推出新型號(如i9-13900KS),維持市場熱度並延長銷售週期。

生態綁定:部分型號適配特定技術(如Intel Evo認證、vPro安全特性),通過軟硬件協同鎖定企業用戶和高端消費者。

3.應對兼容性與技術過渡

混合架構初期存在調度適配問題(如E核利用率低),Intel通過硬件線程調度器(Thread Director)向操作系統提供建議,但需依賴微軟優化支持。

複雜型號的命名可引導用戶選擇適配更成熟的平臺,減少技術過渡期的負面反饋。

四、未來趨勢與選擇建議

複雜度可能持續上升

隨着AI算力整合(如NPU)、動態核心調度技術(三級架構P+E+LP E核)的引入,型號命名可能進一步細化,甚至需要標註AI性能等級或能效比參數。

用戶選購建議

關注核心組合而非i3/i5/i7標籤:例如i5-13600K(6P+8E)的多核性能可能超越前代i7。

後綴優先級:超頻需求選K系列,核顯依賴者避開F系列,移動用戶根據續航需求選擇U/H系列。

總結

Intel型號複雜化的本質是技術迭代(混合架構、製程演進)與商業策略(市場細分、溢價競爭)的雙重驅動。

對消費者而言,需更理性地根據實際需求解讀參數;

對Intel而言,如何在複雜性與用戶體驗間找到平衡,將是未來發展的關鍵挑戰。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com