上集回顧:

1.《巨洞冒險》:首個遊戲祕籍/作弊碼

時間:1976年

巨洞冒險(Colossal Cave Adventure)是八十年代初到九十年代末最受歡迎的基於文字的冒險遊戲。這款遊戲還作爲史上第一款“互動小說interactive fiction”類遊戲而聞名。

威廉在完成遊戲開發後讓妹妹來測試遊戲,在測試過程中,妹妹覺得每次測試都需要重新體驗前期的遊戲過程過於枯燥,爲此威廉設置了祕籍“XYZZY”:只要在遊戲中輸入這段密碼,玩家便可以在兩個特定的房間進行傳送,以此來跳過前期的部分內容。

當然,最著名的遊戲祕籍是橋本和久在1985年開發《宇宙巡航機》時添加的這條祕密指令:“↑↑↓↓←→←→BA”,使用後的效果是所有武器滿配。後來被《魂鬥羅》發揚光大了。

2.《大金剛》:首個平臺跳躍遊戲

時間:1981年

《大金剛》(Donkey Kong)是任天堂於1981年發行的街機遊戲

史上第一個帶跳躍鍵的遊戲,平臺跳躍遊戲的始祖。這也是宮本茂的出道作。

當時的馬里奧名字還叫跳跳人(jump man),多年以後,面對自己已經成爲全球最知名水管工的事實,馬里奧準會想起在大金剛裏那段跑龍套的歲月......

1980年由環球娛樂發行的《太空恐慌》(Space Panic),雖然它被稱爲“平臺遊戲鼻祖”,但卻有着一個致命性的缺陷:角色無法進行跳躍,整個遊戲是密密麻麻的平臺與梯子,玩家的遊戲時間有很大一部分花費在了無聊的爬梯子上。

3.Game & Watch :首創十字方向鍵

時間:1982年

Game & Watch是任天堂在80年代發售的便攜式遊戲機

現代掌上游戲機的雛形,由橫井軍平設計。

初代Game&Watch只有左右兩個操控鍵,但兩個方向不具備擴展性。隨着掌機大賣,讓角色四處移動才能夠拓展所搭載遊戲的種類。用立式杆當然不現實,畢竟掌機是扁的。如果每一個方向用一個按鍵代表,那不大的面板上就會佈滿按鍵,按鍵太小的話用戶很難按到。於是乎,一個將遊戲杆“拍扁”,將按鈕整合的十字鍵方案,也就應運而生。

另外,十字方向鍵放在左手邊的設定也由此誕生。

4.《杆位》:首創現代賽車遊戲基本框架

時間:1982年

“杆位”指在方程式賽車比賽前,排位賽成績最優者獲得排在全部賽車最前面的位置,也就是第一位。 從第1位發車的人,就叫杆位。

《杆位》(Pole Position),由南夢宮開發的一款方程式賽車遊戲。巖谷徹(《喫豆人》遊戲設計師)設計。擬真街機框體、操作和視角、計圈規則、過彎時的箭頭提醒...本作建立了現代賽車遊戲的基本框架。

同時也是第一款基於16位處理器的遊戲,能夠顯示3000多種顏色。

5.《龍穴歷險記》:首創“QTE”玩法雛形

時間:1983年

由迪士尼製作的動畫互動式遊戲

由迪士尼畫師操刀負責動畫製作,是史上第一款廣爲人知且商業化的互動式電影遊戲。

在遊戲中,每當角色遭遇危險,玩者必須使用正確的按鍵來選擇角色的行爲或動作。本作並沒有像現在的qte一樣有明確的按鍵提示,玩家只能依靠屏幕上對應方向的閃光執行來操作。

這種玩法直到1999年的遊戲《莎木》製作人鈴木裕在隨遊戲贈送的手冊上正式以Quick Time Event(快速時間事件)命名才正式有了名字,其簡稱QTE也一直被沿用至今。

6.任天堂:首創遊戲機權利金制度

時間:1984年

任天堂社長山內溥決定開放第三方廠商合作,引入大量遊戲。而世嘉固步自封,堅持自研,最終錯失市場,被消費者拋棄。

任天堂開放了紅白機第三方遊戲廠商開發權限,併發明瞭權利金制度以保證遊戲質量。此制度被後來的主機廠商紛紛效仿:

1.遊戲卡帶必須由任天堂來生產,什麼時候生產也是任天堂說了算。

2.遊戲的訂貨、流通、批發都由任天堂控制的批發組織初心會負責。遊戲軟件開發商不可以自己賣。

3.每個遊戲開發廠商每年能夠在FC上發售的遊戲數量有限制,根據廠商規模大小定在1~6個不等。

4.遊戲開發商需要估計銷量,提前交足權利金。比如,你覺得自己公司遊戲能賣20w套。那麼按照20w套的銷量把任天堂的分成先交上來。至於最後實際能賣多少,任天堂不管。

權利金制度是遊戲業歷史的最重要創新之一,整個家用遊戲主機幾十年來的商業模式就建立在這個基礎上。

7.《屠龍記》:首創二段跳

時間:1984年

DRAGON BUSTER 是南夢宮於1984年發行的橫版動作遊戲。

標準的橫向卷軸平臺遊戲,增加了世界地圖。本作標誌性的創意是二段跳。背後是遊戲設計理念的發展,讓玩家在Y軸上的活動範圍變得更大了。

後來的銀河戰士和惡魔城把這個技巧發揚光大了。很多3D遊戲也用到了這個設計。

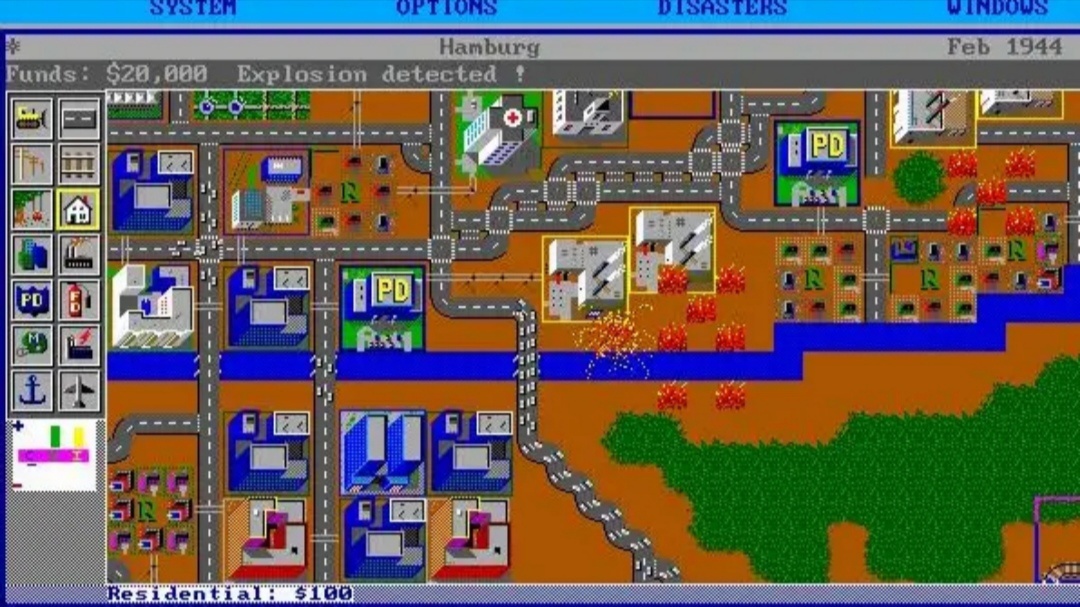

8.《模擬城市1》:首個城市沙盤建造遊戲

時間:1989年

Sim City由Maxis工作室所開發,自1989年推出首部作品,開創了城市建設這一遊戲類型。

開創自由城市建造玩法。

《模擬城市》的意義在於它啓發了衆多後來的遊戲名作,包括《模擬人生》,《城市:天際線》等

9.《鬼屋魔影》:首個3D恐怖遊戲

時間:1992 年

《鬼屋魔影》(Alone in the Dark)由 Infogrames 公司推出,雖然並不是第一款恐怖冒險遊戲,卻被公認爲恐怖冒險類遊戲的開山鼻祖。

首個運用 3D 第三人稱視覺角度技術的恐怖遊戲。在那個DOS系統和486機型的年代,本作採用了劃時代的3D人物建模,包含了70多位出場人物、600餘個3D物品並運用了好萊塢風格的多角度鏡頭切換和遠、中、近景拉伸,爲玩家勾勒出一幅洛夫克拉夫特風格的恐怖畫卷。

遊戲一經推出便風靡全球,迅速引領了一股恐怖冒險遊戲浪潮,包括《生化危機》在內的諸多遊戲都受到了它的影響。

10.《同級生》:首個戀愛模擬遊戲

時間:1992年

Elf公司開發的一款戀愛冒險遊戲,《同級生》系列的初代作品

在此類遊戲中加入了戀愛養成元素,玩家需要先攻略遊戲角色纔可以進行那個。改變了當時日本美少女遊戲業界的生態。

史上第一款銷量突破10萬的美少女遊戲。蛭田昌人在談論起此事時,給出的解釋卻令人啼笑皆非:“起初僅僅是不想浪費畫師出彩的人設。”

11.《魔獸爭霸2》:將戰爭迷霧引入RTS遊戲(即時戰略遊戲)

時間:1995年

暴雪娛樂公司出品的即時戰略遊戲《魔獸爭霸》的續作

“戰爭迷霧”大大增加了遊戲中戰場形勢的變化和戰略戰術的豐富。由於玩家僅能看得到己方部隊附近的很小範圍,一旦部隊離開這個地方很快會被迷霧陰影籠罩。這個功能的實現徹底讓戰鬥從人海廝殺變成了鬥智鬥勇,如果不能在戰鬥中不斷揣測對方的心理,猜測部隊的行進方向,那麼對方的偷襲、伏擊等戰術馬上就回讓你喫盡苦頭。

這個創舉被大量的遊戲所借鑑,成爲後來大部分戰略遊戲對地圖操作的一個通用標準。

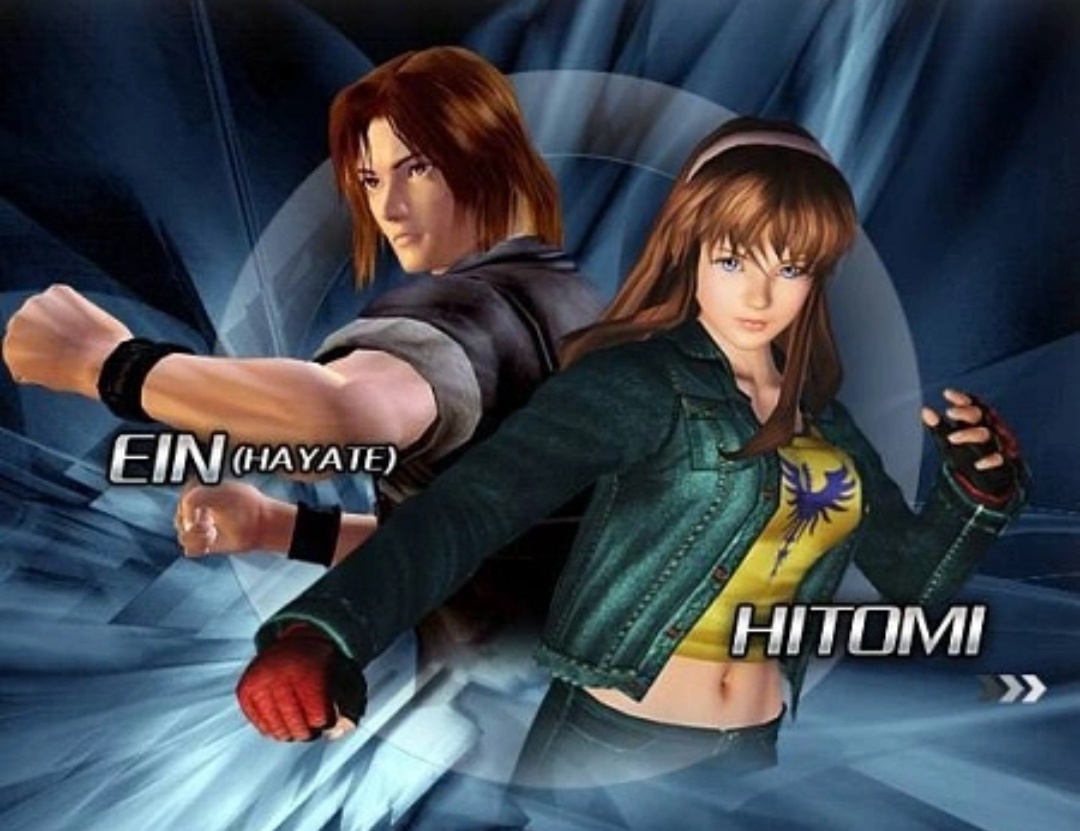

12.《死或生》:首款可以X搖的格鬥遊戲

時間:1996年

《死或生》(Dead or Alive),簡稱DOA,是日本遊戲公司Tecmo旗下的TeamNinja小組所製作的3D格鬥遊戲,於1996年街機首發

前無古人的創舉。Tecmo專門爲本遊戲開發了“X搖”系統,雖然節操碎了一地,但頗得宅男羣體青睞,也爲之後的各種“X搖”遊戲奠定了基礎。

13.塔麻可吉(電子雞/寵物蛋):首個電子寵物

時間:1996年

以販賣玩具聞名的萬代公司在1996年時,推出了一款主要以高中女生爲目標客羣,可以隨身攜帶的電子寵物裝置

塔麻可吉玩法是將一隻雞由蛋開始孵化,慢慢長大,而這項產品本身由於有攜帶的特性,就好像每個人隨身配戴手錶那般,於是乎,蛋(日文發音爲Tamago)和手錶(Watch)兩個單字結合起來,就創造出了塔麻可吉(Tamagochi)這個新名詞。

當年電子雞風潮襲捲整個日本,許多人過度沉迷完全無法抽身,甚至還出現電子雞託兒所這種幫人代管電子雞的特別行業。

14.暴雪戰網:競技網遊匹配機制(應該是最早的,歡迎指正)

時間:1998年

1998年,暴雪發售了《星際爭霸》,並且對戰網玩家實行新的保護或限制措施,那就是必須使用《星際爭霸》的13位有效的CDkey才能登陸戰網,並且加入了聊天和排名等高級系統。

在競技遊戲星際和魔獸方面,戰網的Ladder排名系統,讓所有志於磨練自己技術的玩家沉浸在勝負的博弈中,Ladder系統隨機匹配你的對手,而且匹配到的對手水平也與你相近,由於玩家不能指定對手,這樣就有效地杜絕了雙方刷分的可能,也防止等級差距過大的玩家提早相遇。

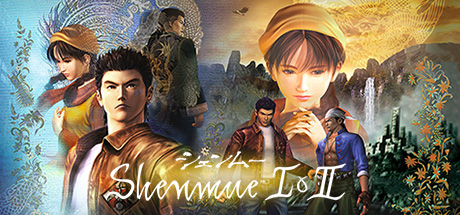

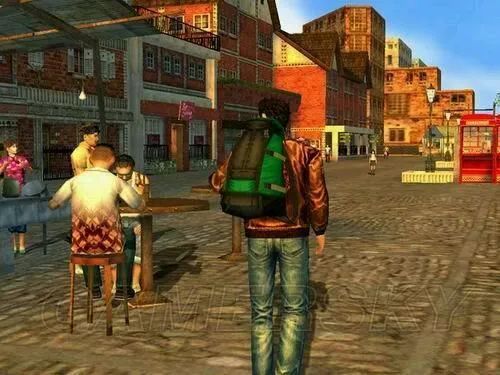

15.《莎木》:最早的3D開放世界遊戲

時間:1999年

《莎木Ⅰ》是世嘉爲旗下主機Dreamcast(DC)所製作的開放世界遊戲,製作人爲鈴木裕。

同時也是首款加入日夜循環和實時天氣效果的遊戲,它的天氣狀況是按實際歷史天氣記錄。

爲QTE命名:製作人鈴木裕在隨遊戲贈送的手冊上正式以Quick Time Event(快速時間事件)命名了這種玩法設計,其簡稱QTE也一直被沿用至今。

世嘉在宣傳《莎木》時,打出了斥資70億日元(近7000萬美元)的廣告詞,很長時間霸佔着吉尼斯最高開發費遊戲的寶座。製作人後來表示,實際《莎木》包含市場費用,總共花費了約4700萬美元。

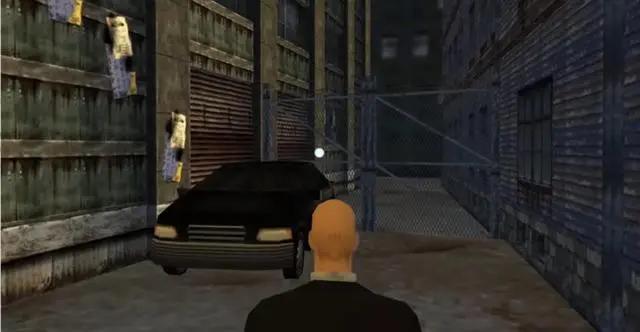

16.《殺手:代號47》:布娃娃物理系統

時間:2000年

對於主機玩家佔據主流的國外來說,2000年出現在Windows平臺的《殺手:代號47》並沒有掀起足夠大的波瀾。

丹麥的數學家 Thomas Jakobsen 在論文《Advanced Character Physics》中發佈了新的公式。通過計算的方式,分析出物體包含的粒子運動,模擬物體受到的物理影響。Jakobsen 解釋道:「只要將粒子位置按照比例,移動到所受到的力上,速度自然會隨之變化。」用遊戲術語解釋的話,就是攻擊一個角色後,被攻擊者會產生擊退,或倒向某個方向的效果。開發商 IO Interactive 將 Jakobsen 的理論成果應用在《殺手:代號 47》的物理交互系統中。

最早使用布娃娃物理系統(Ragdoll physics)的遊戲之一,另外還具有布料模擬和樹葉物理的功能。

遊戲讓每個任務都儘可能在開放的環境中進行,完成暗殺任務。47可以用任何可能的方式殺死目標。可惜的是,彆扭的操作和僵硬的視角有所拖累,加上難度不低,反饋普遍喜憂參半。

17.《光環:戰鬥進化》:首創手柄輔助瞄準,呼吸回盾

時間:2001年

2001年發售的第一人稱射擊遊戲

初代Xbox主機的護航作品,專爲主機手柄製作的FPS遊戲

在此之前,FPS類遊戲在家用主機上一直是湊數的存在。直到光環加入了右搖桿輔助瞄準,解決了手柄瞄準的難題,才釋放出FPS遊戲的魅力。

首創FPS呼吸回盾,是一切FPS呼吸回血設定的鼻祖。

光環對於FPS類遊戲的貢獻毫無疑問是偉大的,它重新定義了FPS類遊戲的玩法。

18. Xbox 360:成就係統

時間:2005 年

2005年發售的 Xbox 360 主機提出了一種全新遊戲交互方式:成就係統。

成就係統會永久地記錄下玩家在遊戲中達成的一些挑戰,並且他人也可以看到你的成就列表。作爲一款強調在線功能的主機,成就係統讓玩家可以與朋友們互相交流對比,看看對方達成了哪些成就。

微軟發明的成就係統,重新定義遊戲界玩法。幾乎影響所有遊戲系統,包括一些非遊戲系統。

你會爲了解鎖成就玩遊戲嗎?

19.《DOTA2》:開創通行證系統

時間:2013年

“小本子”

在第3屆國際邀請賽前夕,DOTA2首次推出了“國際邀請賽互動指南”,也就是人們所熟知的“小綠本”。

其包含“賽事預測、全明星投票、不朽飾品”等幾項內容。

售價$9.99,每一本的2.5刀會加入獎池,在一個帳號限購一本的情況下賣出近50萬份,爲TI3的獎金池積攢了120萬美元。

那時的玩家購買互動指南更多是爲了TI賽事的參與感。

此後每年的互動指南的玩法和內容都會在前一年的基礎上擴充,深受玩家的歡迎,在這一因素的影響下,TI4獎金突破了千萬美金,在TI6時,互動指南更是升級爲了“勇士令狀”(Battle Pass),玩家可以通過完成任務或是氪金提升勇士令狀等級,獲取滿滿一庫存的獎勵。

雖然名字和形式改變了,在遊戲內也告別了書本的樣式,但玩家對其的叫法仍然沒有改變,它依然是玩家每年最期待的那本“TI小本子”。

DOTA小本子作爲通行證系統(battle pass)的鼻祖,其特色在於豐富精美的獎勵,以及與對局高度關聯的玩法。“battlepass”通行證這一理念也自此開始流行,後來被EPIC等業界知名公司效仿。

還有很多沒有提到的遊戲開創性設計,限於文章篇幅就到此爲止了。

如果你還知道哪些開創性的遊戲設計也可以在評論區聊聊!

如果文章內容有錯誤,歡迎指正!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com