爲什麼日本遊戲業這麼發達?———淺談日本遊戲主機發展史

當今世界人類玩電子遊戲有三個主流載體:PC、遊戲主機、手機(移動設備)。

三足鼎立

電腦與手機功能繁雜,不只有遊戲用途,我們暫且不談。

而遊戲主機用途單一,主要用途就是玩遊戲。下面來談談遊戲主機。

遊戲主機有三個主流代表:索尼Play Station 、微軟Xbox 、任天堂Switch

其中索尼、任天堂總部在日本,而微軟是美國的。

三足鼎立,日本獨佔兩家,不可謂不強悍

遊戲主機御三家

那麼問題來了

日本遊戲衆神

下面從歷史發展角度進行分析。

遊戲是附屬於硬件設備的,沒有硬件就沒有軟件,沒有載體就沒有遊戲。而遊戲主機的設計是跟據電子產業發展的,製造遊戲主機需要成熟的電子產業。

上世紀冷戰時期電子產業競爭的雙方是蘇和美。其中蘇主搞電子管,而美主搞集成電路。

當時兩國的開發投入都以軍工爲主要導向。

日本由於有美國駐軍,並無戰爭顧慮,絕大部分的科研投入都放在民用方面,這就導致日本在七十年代後,民用電子產業方面全面超越兩大國,日本電器出口全球,擁有極爲雄厚的電子產品開發與生產能力。

從20世紀60年代開始,日本經濟逐漸興起,到了80年代日本甚至趕超歐洲各國成爲僅次於美國的全球第二經濟強國了,在世界經濟史上創造了奇蹟。

上世紀80年代的日本經濟到底有多強大呢?據統計,1985年日本財政積蓄和外匯儲備合計545億美元,爲世界第一,對外淨產爲1298億美元,而此時的美國對外債務卻有1114億美元。

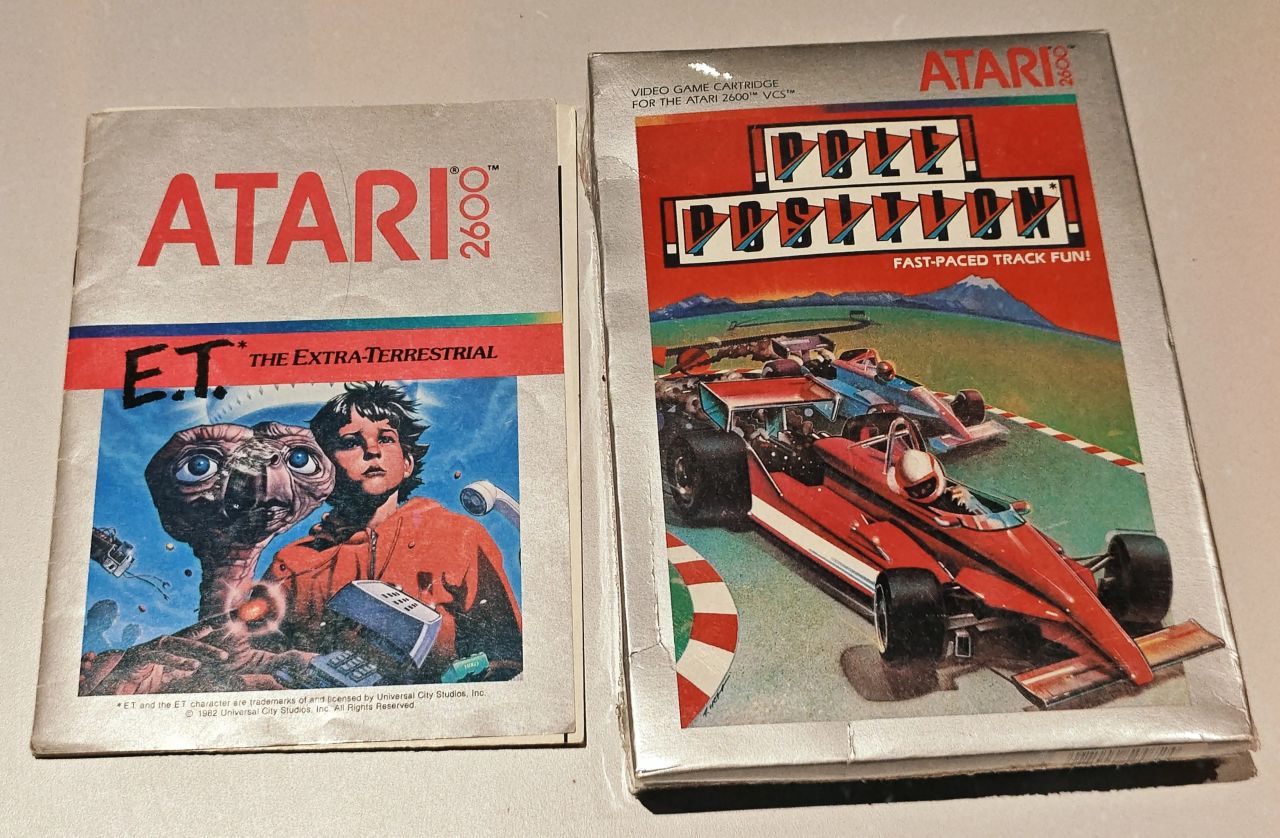

同樣在八十年代,美國雅達利公司已經率先佔領了遊戲市場。但由於其經營思路奇葩,遊戲粗製濫造且同質化嚴重,終被玩家唾棄,爆發了“雅達利大崩潰”事件。

雅達利大崩潰

1982年聖誕,雅達利公司花費2500萬美元巨資購買了電影《E.T.外星人》的遊戲版權,同時又在電視、報紙等各大媒體同時宣傳造勢,僅用六星期時間製作了電影同名改編遊戲《E.T.外星人》。

由於其質量奇爛無比,與宣傳嚴重不符,發售後玩家的唾棄讓大量遊戲只能爛在倉庫裏,雅達利的聲望跌至谷底,其母公司不得不將一代霸主雅達利分拆出售,直接導致北美遊戲行業在四年內無人問津。

E.T.外星人遊戲畫面

雅達利失去了對北美市場的控制, 接近三年的冰川期使得原本32億美元的遊戲市場規模縮水至1985年的1億美元左右,跌幅超97%,當時有磚家預言美國的遊戲市場需要20年才能重振雄風。

80年代日本經濟崛起培育了日本遊戲市場,新興起的遊戲機環境和良性競爭機制讓日本遊戲在自己的市場裏開始由山寨向第一方第三方拼創意的方向轉變。

雅達利大崩潰後,日本的遊戲公司趁虛而入。它們憑藉日本先進的民用電子產業,以及借鑑了雅達利的失敗經驗,選擇精品路線,迅速佔領了世界市場。

值得一提的是,日本公司任天堂吸取這次崩盤衝擊的教訓, 在自家遊戲機“紅白機”上建立了“權利金制度”來控制遊戲軟件質量:

1.遊戲卡帶必須由任天堂來生產,什麼時候生產也是任天堂說了算。

2.遊戲的訂貨、流通、批發都由任天堂控制的批發組織初心會負責。遊戲軟件開發商不可以自己賣。

3.每個遊戲開發廠商每年能夠在FC上發售的遊戲數量有限制,根據廠商規模大小定在1~6個不等。

4.遊戲開發商需要估計銷量,提前交足權利金。比如,你覺得自己公司遊戲能賣20w套。那麼按照20w套的銷量把任天堂的分成先交上來。至於最後實際能賣多少,任天堂不管。

FamiCom (FC紅白機)

1985年任天堂《超級馬里奧兄弟》登場後在北美掀起了狂熱風暴,日本遊戲僅用了三年就把市場恢復到了雅達利全盛時期的狀況,當年僅FC軟件市場的銷售額就突破了4億美元大關,對於這個世界最大電子娛樂市場的重建做出了不可磨滅貢獻。

從那以後日本遊戲產業便蒸蒸日上,像是索尼,世嘉等等知名廠商層出不窮,在歐美誕生的電子遊戲概念因日本而攀上巔峯。

任天堂和世嘉的強強競爭導致雙方不得不在主機更新換代方面加大成本投入,這段時間,主機更新換代很快。

1989年,當時索尼專注於研發科技產品,並沒有心思去做遊戲。但任天堂找上了索尼,因爲當時索尼在硬件方面有着非常強的技術,想與之合作,於是二者一拍即合。

電腦光盤技術成熟之後,索尼認爲光盤的存儲性能遠勝卡帶,而任天堂並不同意。

1994年,索尼公司與日本遊戲廠商南夢宮合作獨立開發遊戲主機,即首版 PS 在日本問世。

秋葉原等地出現了數百人排隊購買的盛大場面,首批出貨的十萬臺剛上架就被搶購一空,由於PS的品牌號召力以及出色的性能,使得衆多的知名軟件廠商紛紛加盟,PS主機上開始呈現百花齊放的局面。

1995年隨後在美國和歐洲上市,在推出後的幾年中, PS 成功擊敗日本世嘉和任天堂。

直至兩大鉅作《最終幻想》與《勇者鬥惡龍》一起投奔PS,才真正奠定了當時PS的霸主地位。

PlayStation

80、90年代遊戲業的主體是街機和家用機,這兩者都是以日本爲主的。單看市場規模,北美市場是絕對主力,但美國公司在1983到2000年間遊戲製作水平極差,少數優秀企業都集中在PC平臺,遊戲機和街機基本都是日本遊戲獨佔。

此時美國的遊戲開發被迫轉向PC領域。PC性能提升的同時,非常經典的windows95操作系統出現。電腦遊戲迎來大爆發。然而,PC領域由於盜版的廣泛存在,遊戲盈利一直都無法得到足夠保障。

日本遊戲最大的弱項是PC,原因之一是日本計算機產業走上了錯誤的道路,堅持獨立自主,搞出了一大堆獨立標準的破爛,但更重要的原因是早年的計算機價格高盜版氾濫,根本無法支撐正常遊戲發展,因此90年代初日本PC遊戲公司紛紛轉型,變成了遊戲機遊戲公司。剩下的PC遊戲公司開始特化發展galgame,雖然賺不到多少錢,但好在全世界只有日本人做,也沒什麼競爭。

2000年,索尼PS2主機在日本首發,宣告了新時代的來臨,同時代的遊戲主機們在PS2的攻勢下毫無還手之力。當PS2於2013年1月4日宣佈停產時,1.58億的全球銷量超越了所有主機和掌機,成爲永恆的傳奇。

索尼大法好

世嘉因爲不斷虧損放棄了主機行業,退出了主機市場。世嘉和微軟合作把一些技術賣給了微軟,財大氣粗的微軟創造了Xbox,形成了新三家。

索尼的PS2混的是風生水起,任天堂的NGC是儘量自保,微軟Xbox虧了2個億。遊戲掌機界也迎來了任天堂的NDS和索尼的PSP。

時間來到2005年之後,PS3的索尼覺得自己這回又贏了。微軟的xbox360也想大展拳腳。連續被索尼PS1、PS2暴打的任天堂在本世代選擇劍走偏鋒,主打體感與藍海市場,推出了Wii並大獲成功。

不過Wii的勢頭猛是猛,但幾乎全靠第一方的遊戲作品,成爲了第三方的墳墓。索尼和微軟則正相反,因機能大跨越,硬件技術不成熟,起初分別遭遇死亡黃燈和三紅問題,而且早期的遊戲很難喫透機能,但隨着遊戲開發水平的提高,畫質的提升非常顯著,不過這也爲後來3A這一概念所導致的成本猛漲、週期拉長、不敢嘗試、拆DLC賣等一系列問題埋下了種子。

2012年之後,任天堂Wii U、索尼PS4與微軟Xbox One開始大戰:

Wii U延續了Wii的三墳傳統,還失去了Wii前期的勢頭,好在靠着掌機3DS穩住了大局。任天堂依然是掌機界的神,3DS把索尼的PSV打得體無完膚,導致索尼之後直接退出掌機舞臺。

索尼PS4基本沒有什麼問題,一路順利,還推出了VR產品以探索新領域,但掌機PSV還不及PSP的表現,成爲了索尼最後的掌機。

微軟Xbox One首發捆綁Kinect的操作十分拉胯,不過後續依靠真4K的天蠍以及調整戰略主攻XGP訂閱,反而在玩家社區中收穫了不錯的反響。

2017年之後,我們迎來了主機御三家:任天堂Switch、索尼PS5、微軟Xbox Series S/X

任天堂爲了規避索尼和微軟激烈的主機性能競爭,選擇了注重遊戲性的非主流路線。吸取Wii U的失敗經驗而率先推出新機switch,創意的分離式手柄使NS兼具主機和掌機的功能,獲得了玩家們的好評。不過時間一長,Switch的機能、JoyCon的品控、遲遲不出加強版/純主機等問題也被不少玩家所詬病。

索尼繼承PS4的所累積的優勢推出了PS5,本世代最大的目標就是保持優勢,但是放棄日本工作室,轉而重視歐美市場的做法讓很多玩家感到變味了。

微軟則鐵了心搞XGP,勢要讓遊戲進入大訂閱制+雲遊戲時代,砸錢鋪路,靠windows系統營收補貼Xbox的方式,強行殺出一條血路。

可以看出,在遊戲機設計製造領域,一直都是美日兩家平分天下。

而PC領域則一直是美國獨霸。美國靠自己的工業化體系和3a理念打敗了日本小廠商。

日本一億人口,最多的時候佔了全世界遊戲市場三分之一,90年代還能保持四分之一的水平,雖然經過近20年的衰退,市場份額大幅萎縮,但還擁有大量優秀優秀公司,遊戲開發能力僅次於美國,論口碑可能還要超過美國。

日、美遊戲競爭的基礎,是日本遊戲機和美國遊戲機/PC競爭。

即便後來硬件迭代速度大大降低,但遊戲開發的基本思路已經被他們探索完成,就算完全不借鑑對方的經驗獨立開發,也會被按照思唯慣性歸於美式/日式遊戲。

無論是家用機,掌機,街機,PC,只要是買斷制市場,基本只有發達國家和中等收入國家才能消費。

智能手機普及後,免費遊戲成爲遊戲業的主流。

免費遊戲在很長一段時間裏都是野蠻生長,遊戲質量與收入沒有太大關係,日本遊戲引以爲傲的高遊戲性根本沒有意義。但是,因爲日本在移動互聯網方面的積累(日本90年代末就普及了手機上網,遠遠領先歐美),他們在免費遊戲領域做出了兩個重大的發明:抽卡和二次元。這兩者結合就變成了現在市場上氾濫的二次元遊戲,甚至有些還反過來入侵了PC和遊戲機。

日本手遊市場的一大特點就是高消費,因爲日本國內市場被遊戲機統治,因此大多數人對盜版是沒有概念的,他們覺得玩遊戲不花錢是有病,因此付費率遠遠高於其他發達國家。但日本畢竟太小了,付費率再高也比不過其他市場的總額,所以在手遊領域發展受限。

課堂總結:

當今世界電子遊戲發展有兩條主線:

一條是日系。起興於任天堂開創的FC(紅白機)家用遊戲主機,上世紀八九十年代一度如日中天,雖然現在衰落了但瘦死的駱駝比馬大。

另外一條是美系。被日系壓制,但在PC領域上積蓄力量,於90年代崛起,2000年後一轉攻勢成爲主流。

日本遊戲業發達原因:

1.大環境所致:日本在80年代GDP達到世界第二,經濟走向輝煌的頂點。

2.起步早:1970年代末,街機的“太空侵略者”就成爲日本的社會話題了。

3.抓住了機會:1983年“雅達利崩潰”後,日本遊戲以任天堂爲代表,衝出日本,走向了世界市場。

4.良性競爭

啓示:

要想有好的遊戲IP,必須消費市場有遊戲消費能力,並且上級不說支持至少不干擾市場,同時要做技術積累,抓住每個彎道超車的契機。

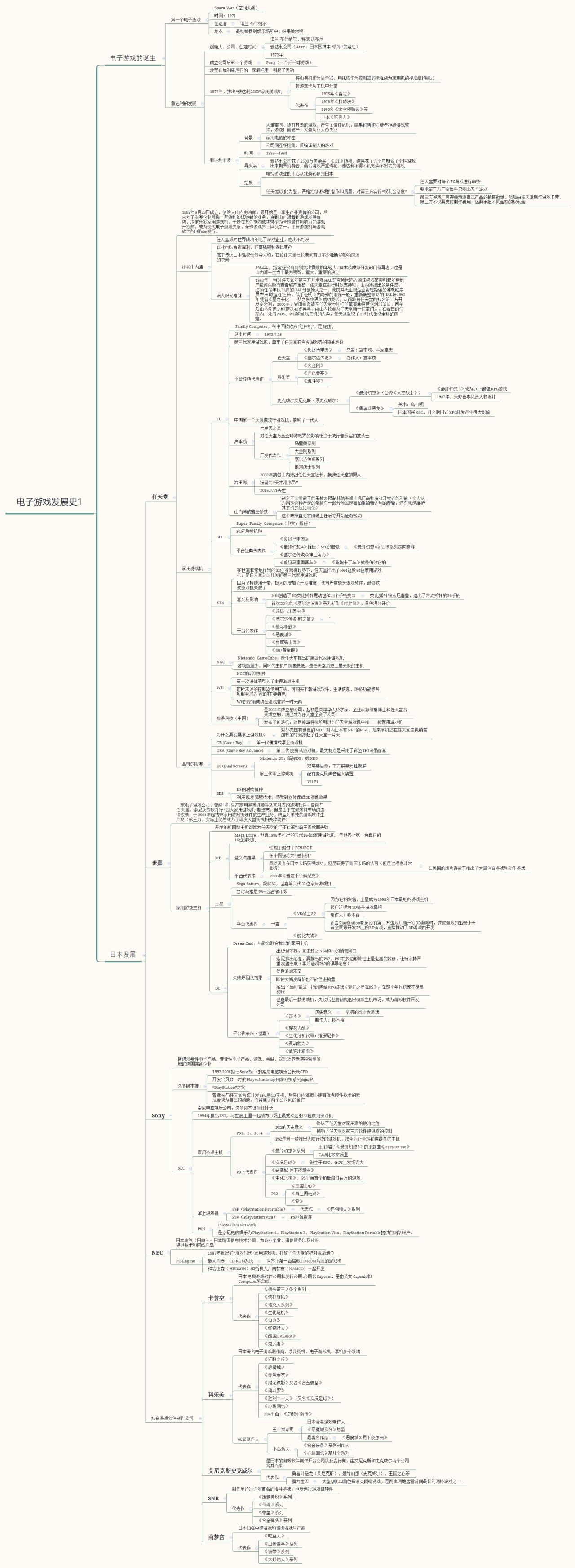

思維導圖

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![【12.8】]冬促搶跑中,30款史低佳作龍道推薦!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/07/6b8d62781c54c5fc83e8b9d640eb877b.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)