大家好,我是黃昏百分百,今天爲大家帶來的是一款原廠、旗艦級PCIe 5.0 SSD 英睿達Crucial T705的硬核性能測試。

爲了對得起如此高端的SSD固態硬盤,本次測評將分別在intel Z790主板與AMD X670主板上進行,以便讓我們測試一下,intel平臺與AMD平臺在使用PCIe 5.0 SSD時有多少性能差距。

那麼廢話不再多說,我們開車吧。

英睿達Crucial T705 SSD外觀與參數

▲本次我拿到的是英睿達T705 白色限量版,與普通版本的區別是其預裝了一塊Premium級別的被動式散熱器。

▲SSD的兩面均被散熱器包裹,這款散熱器採用鋁+鍍鎳銅材質,其上擁有多條通風散熱鏤空,經後文實測,即使是被動散熱,其也能夠保證英睿達Crucial T705可以低溫、穩定運行。

▲英睿達Crucial T705搭載了羣聯PS5026-E26 Max14um主控+美光自家的232L 3D TLC NAND顆粒,英睿達Crucial 作爲美光自有品牌,在顆粒來源與品控上都無需擔心。

▲英睿達Crucial T705共有1TB、2TB、4TB三個容量可供選擇,分別擁有1GB、2GB、4GB的獨立緩存,其中2TB版本官標順序讀取速度爲14500MB/s,順序寫入速度爲 12700 MB/s,4K隨機讀取 1550000 IPOS,4K隨機寫入1800000 IOPS。

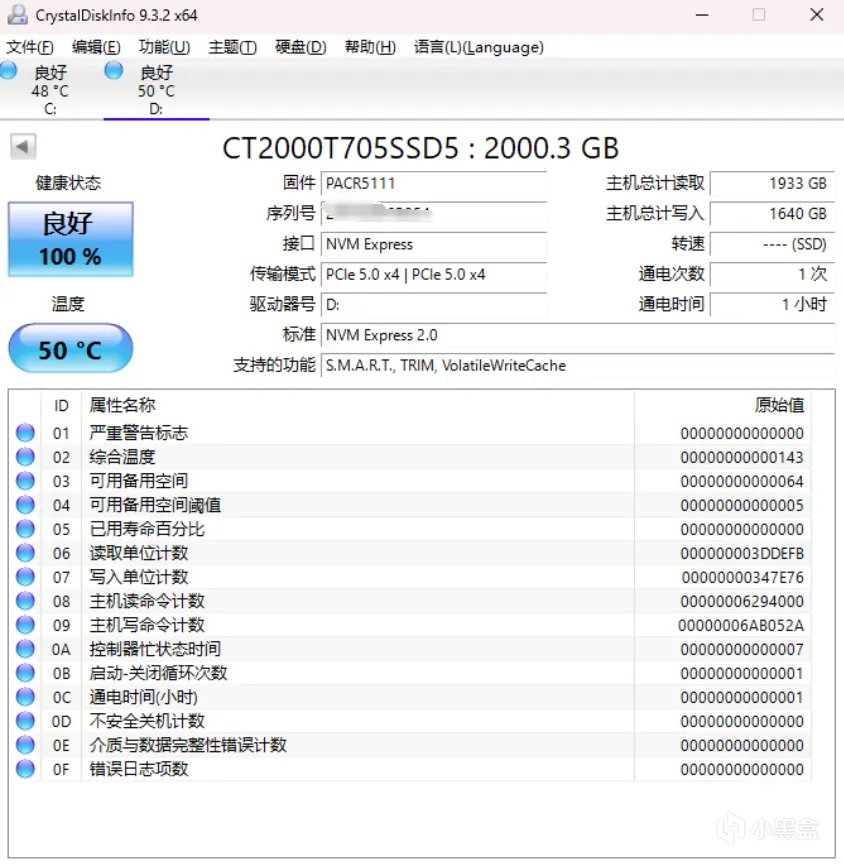

▲使用CrystalDiskInfo軟件進行查詢,英睿達Crucial T705 的工作協議爲PCIe 5.0×4,支持NVMe 2.0標準、S.M.A.R.T、TRIM以及VolatileWriteCache等功能。

英睿達Crucial T705 SSD硬核測試

衆所周知,intel的全系CPU均只支持到256bytes的傳輸負載,PCIe 4.0 SSD的理論傳輸速度上限爲7150MB/s,PCIe 5.0 SSD的理論傳輸速度上限爲14300MB/s,是無法跑滿英睿達Crucial T705 2TB版本14500 MB/s的官標讀取速度的,這也是我會引入AMD平臺進行測試的核心原因之一,當然,更重要的一點,是我想測試一下PCIe 5.0 SSD固態硬盤在兩大平臺上的包括隨機性能等的實際表現差異。

intel 測試平臺簡介

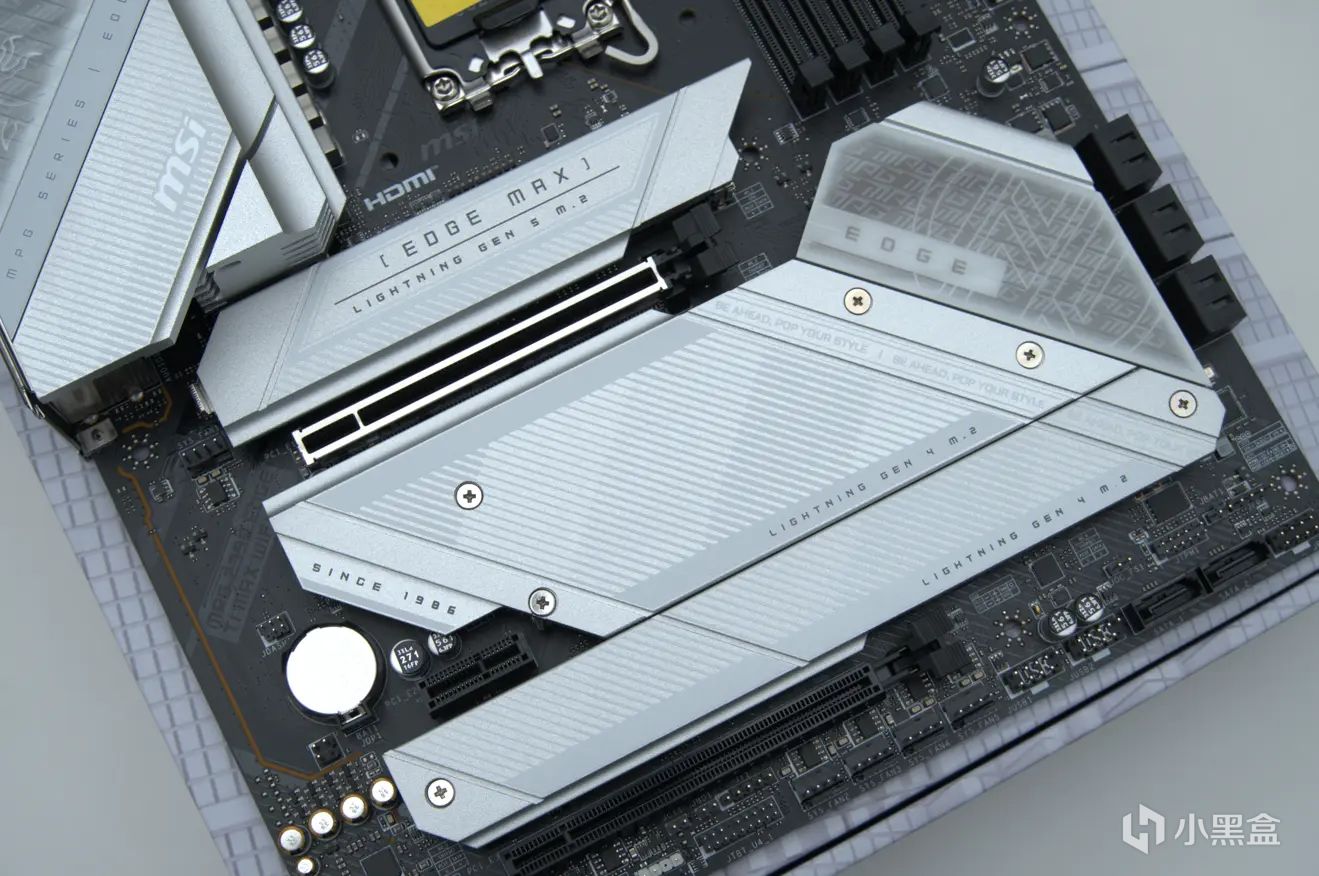

▲微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀鋒鈦主板的下半部分幾乎通體被厚重的散熱裝甲覆蓋,取下所有的散熱裝甲後可以看到,主板共有5個M.2 SSD插槽,其中M.2_1 最大支持22110尺寸的SSD大船並支持PCIe 5.0規格,其餘四個插槽均最大支持2280尺寸的SSD且爲PCIe 4.0規格。

▲因此,我們自然是將英睿達Crucial T705放在主板最靠近CPU的固態硬盤位上進行測試,本插槽使用了CPU直連的PCIe 通道,另外,本次測試CPU爲intel 酷睿i9-14900K。

AMD 測試平臺簡介

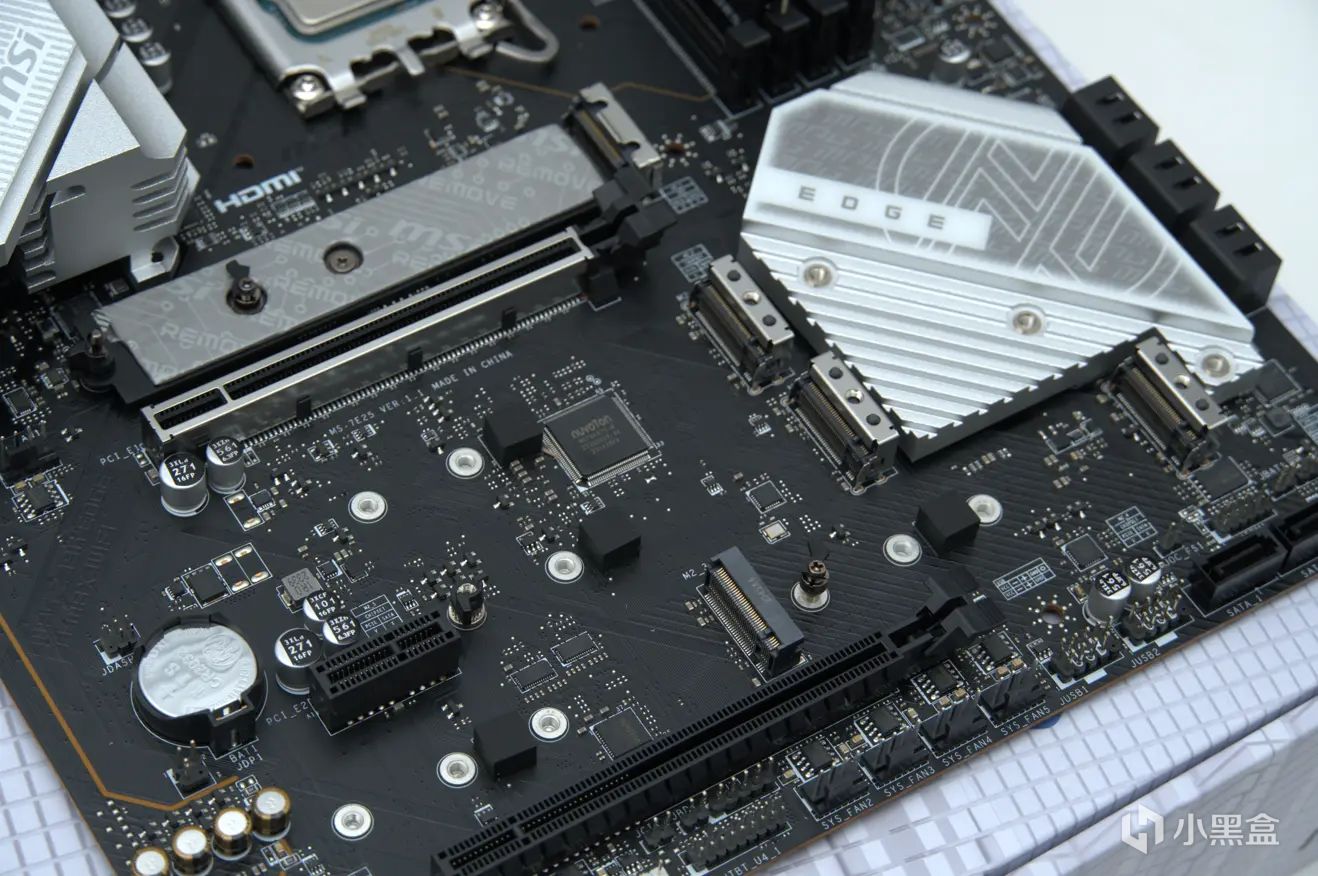

▲AMD測試平臺方面,使用的則是七彩虹的CVN B650 GAMING FROZEN巡洋艦主板+AMD Ryzen 7 7700 CPU,主板與CPU均支持PCIe 5.0。

▲七彩虹CVN B650 GAMING FROZEN巡洋艦主板共有3個M.2 SSD硬盤插槽,除了最下方的一個爲PCIe 4.0協議之外,另外兩個均爲PCIe 5.0協議。

▲因此,本次依舊使用最靠近最上方的CPU直連M.2 槽位進行測試,另外,這個槽位還最大支持22110尺寸的SSD大船。

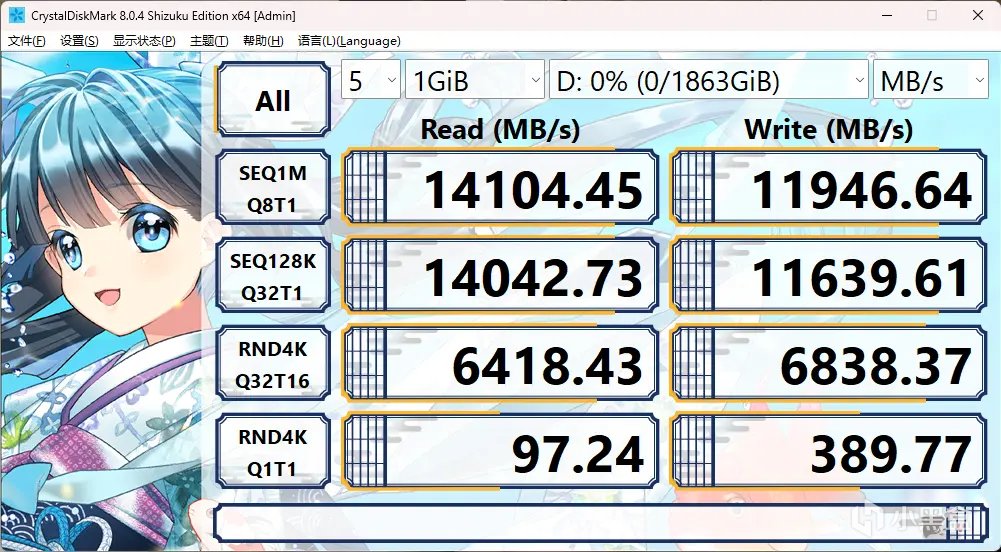

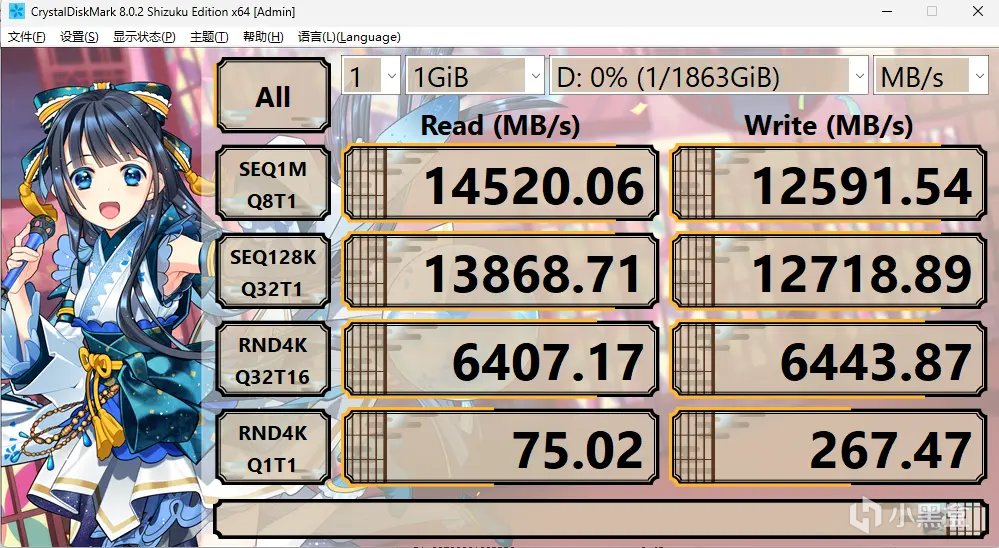

CrystalDiskMark 測試

首先我們進行CrystalDiskMark測試,這個軟件在常用軟件中跑分最高,所以官方宣傳也基本會用這個CrystalDiskMark的數據。

▲在intel平臺,英睿達Crucial T705順序讀取14104 MB/s,順序寫入11947MB/s,4K隨機讀取(Q1T1)97MB/s,4K隨機寫入(Q1T1)390MB/s。

▲而在AMD平臺,英睿達Crucial T705順序讀取14520 MB/s,順序寫入12592MB/s,4K隨機讀取(Q1T1)75MB/s,4K隨機寫入(Q1T1)267MB/s。

在AMD平臺上,英睿達Crucial T705實測跑出了12500MB/s+的官標順序讀取速度,順序寫入速度的達成率也非常之高(官標12700MB/s),因此我們可以說,英睿達Crucial 作爲鎂光旗下自有品牌,宣傳參數上還是十分靠譜的。

另外,我們也可以看到,intel平臺的4K隨機讀寫,要比AMD平臺表現更好,當然,這也有可能是CPU等級差距過大導致的。

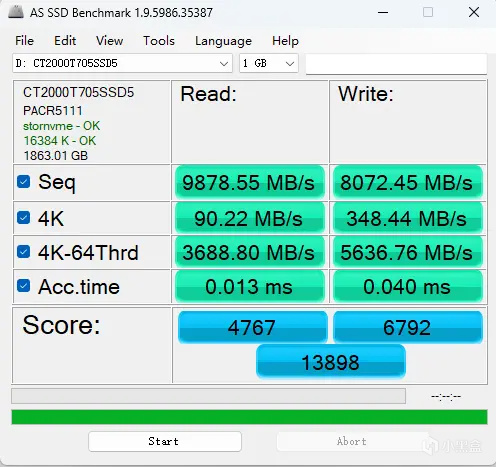

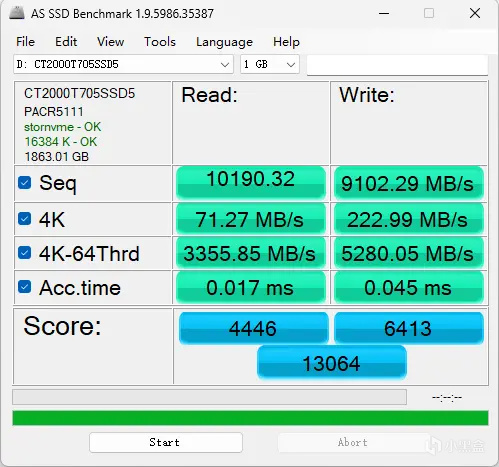

AS SSD Benchmark

緊接着同樣是一款SSD測試的常用軟件,不同軟件間測試算法有所不同,所以速率有差別屬正常現象,請悉知。

▲在intel平臺,英睿達Crucial T705順序讀取9879 MB/s,順序寫入8072MB/s,4K隨機讀取(Q1T1)90MB/s,4K隨機寫入(Q1T1)384MB/s,總得分13898分,其中讀取得分4767分,寫入得分6792分。

▲而在AMD平臺,英睿達Crucial T705順序讀取10190 MB/s,順序寫入9102MB/s,4K隨機讀取(Q1T1)71MB/s,4K隨機寫入(Q1T1)223MB/s,總得分13064分,其中讀取得分4446分,寫入得分6413分。

在AMD平臺的順序讀取與順序寫入均高於intel平臺時,總得分依舊是intel平臺更高,可見4K隨機性能在AS SSD軟件評分中權重很大。

TxBENCH 基準測試

緊接着我們進行TxBENCH測試,這是一個功能十分完善的軟件,不僅可以進行基準測試,還可以做全盤寫入、讀取,甚至RAW格式全盤寫入等功能,晚一點我們會用這款軟件進行RAW格式全盤寫入,以探究英睿達Crucial T705的SLC緩存方案。

這裏,我們先來進行基準測試。

▲在intel平臺,英睿達Crucial T705順序讀取12969 MB/s,順序寫入12063MB/s,4K隨機讀取(Q1T1)95MB/s,4K隨機寫入(Q1T1)309MB/s。

▲在AMD平臺,英睿達Crucial T705順序讀取13119MB/s,順序寫入12947MB/s,4K隨機讀取(Q1T1)76MB/s,4K隨機寫入(Q1T1)227MB/s。

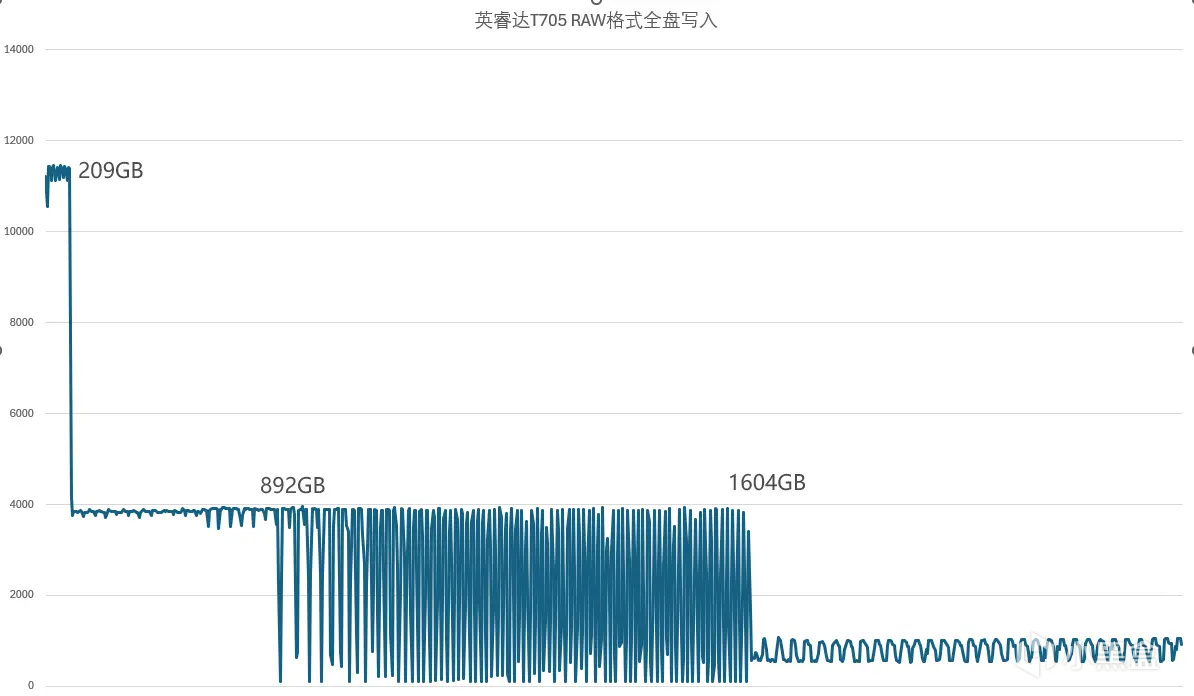

TxBENCH RAW格式全盤寫入

▲我們先來看一看SLC緩存的大小,在測試開始後,英睿達Crucial T705 2TB版本的持續寫入速度一直穩定在11000MB/s左右直至第20秒,此時寫入容量爲209GB,這便是其SLC Cache的容量,緊接着會進入TLC直寫階段,速度約爲4000MB/s。

寫入容量大概達到總容量的一半時(892GB),進入垃圾回收階段,在此過程中,前半程由於主控釋放SLC Cache的Write Back操作非常積極,使得部分寫入數據落入了空白塊中,寫入速度有短暫回升到TLC直寫速度的波動,最後隨着空白塊耗盡,終於進入了穩定的Write Back+R-E-W低速區間,速度在800MB/s左右。

英睿達Crucial T705 2TB版本的SLC策略還是比較保守的,只有11%左右的空間被劃到了SLC Cache,不過,本SSD TLC直寫階段依舊能夠有4000MB/s左右的速度,所以並不會因爲SLC Cache劃分較小而影響實際使用體驗,畢竟平時單次持續寫入200GB以上數據的場景都很少見。

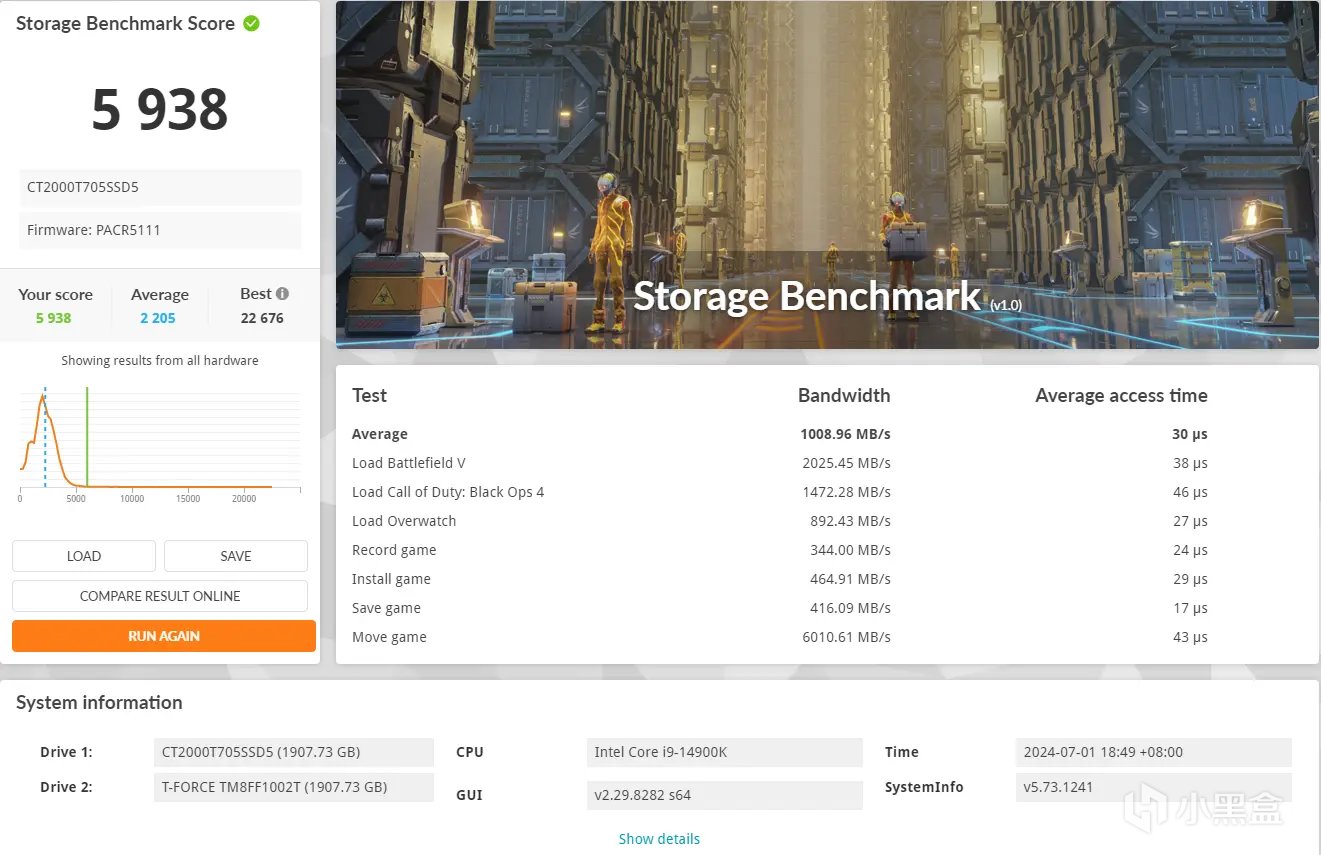

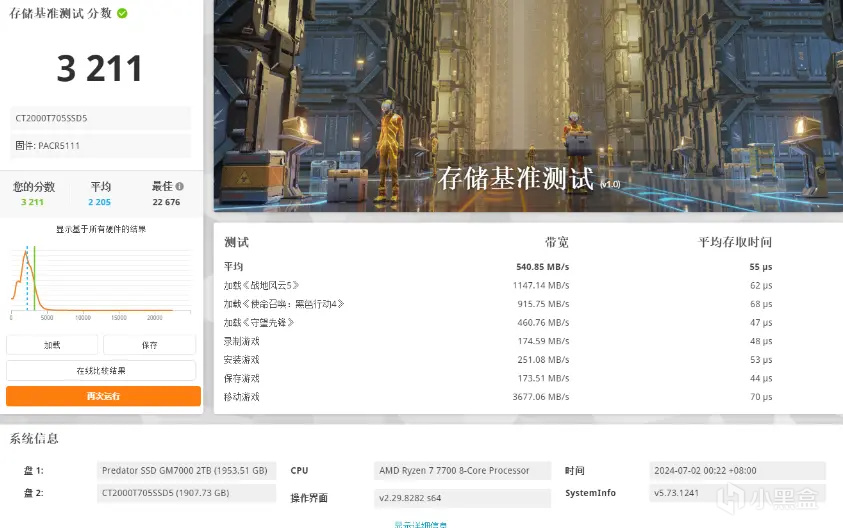

3DMark Storage Benchmark

▲關於3DMark Storage Benchmark的得分,我兩個平臺放在一起說吧,首先在intel i9-14900K +Z790平臺上, 英睿達Crucial T705 2TB版本得分高達5938分,而在AMD Ryzen7 7700 + X670平臺上,英睿達Crucial T705 2TB版本得分僅爲3211分,經過多次複測成績差距依舊如此之大。我們可以推斷,3DMark Storage Benchmark還是很喫CPU性能的,未來比較SSD固態硬盤時,我們必須將測試平臺作爲變量進行控制。

英睿達Crucial T705 SSD發熱測試

▲因爲英睿達Crucial T705限量版預裝了厚實的被動散熱器,熱成像儀就沒有用武之地了,所以這裏我們使用CrystalDiskInfo來查詢SSD的溫度,左圖爲英睿達Crucial T705的待機溫度,右側爲跑完一整輪CrystalDiskMark時的溫度,溫度僅從50°C上升到54°C。

因此,我們可以確認,羣聯PS5026-E26 Max14um主控+美光232L 3D TLC NAND顆粒的發熱控制十分優秀,即使是被動式的散熱器也可以滿足其散熱需求。

新遊戲技術與PCIe 5.0 的關係

文章最後我們再來說說,PCIe 4.0的SSD已經很快了,我們爲何還要升級到PCIe 5.0的SSD。

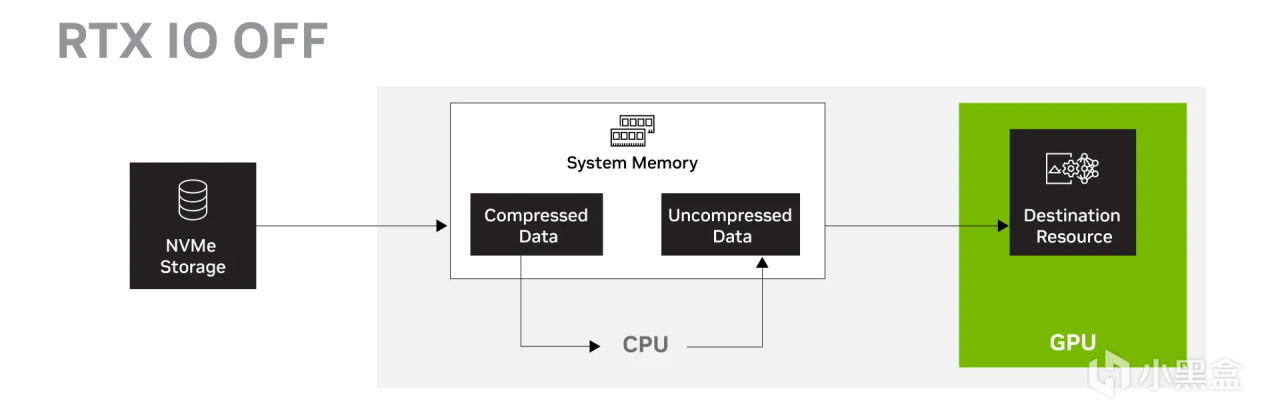

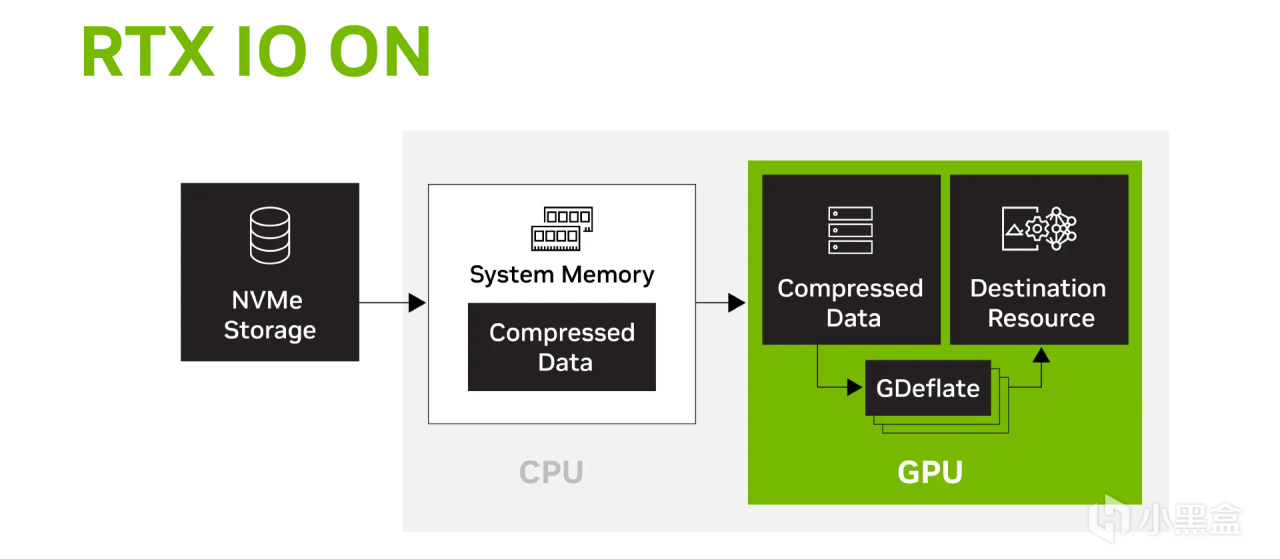

新的、與SSD固態硬盤有關的技術主要有三個,分別是NVIDIA RTX IO技術、Microsoft DirectStorage與Resizable BAR 技術。這裏我們通過NVIDIA RTX IO技術來了解一下傳統的遊戲加載方案與未來遊戲加載方案的區別。

▲當前主流的遊戲數據傳輸模式爲:

電腦先將硬盤中的數據傳輸至內存中,CPU再對內存中的數據進行解壓縮,然後再將數據傳輸到顯存中。然而現在NVMe固態硬盤的傳輸速率已經非常高了,解壓縮7GB/s數據就需要24核心的CPU,目前家用電腦平臺並沒有那麼多核心數的CPU。以之前的技術而言,CPU的核心數成爲了數據傳輸的瓶頸。

▲而新應用的NVIDIA RTX IO技術,可以使數據從硬盤中被讀取之後,直接走PCIe通道,經過GPU進入顯存,通過GPU(CUDA)進行數據的解壓,這樣,就無需擔心CPU與系統內存的性能了,也可以輕鬆跑滿SSD與顯卡的帶寬。Microsoft DirectStorage與之相似,這裏我就不再二次介紹了。

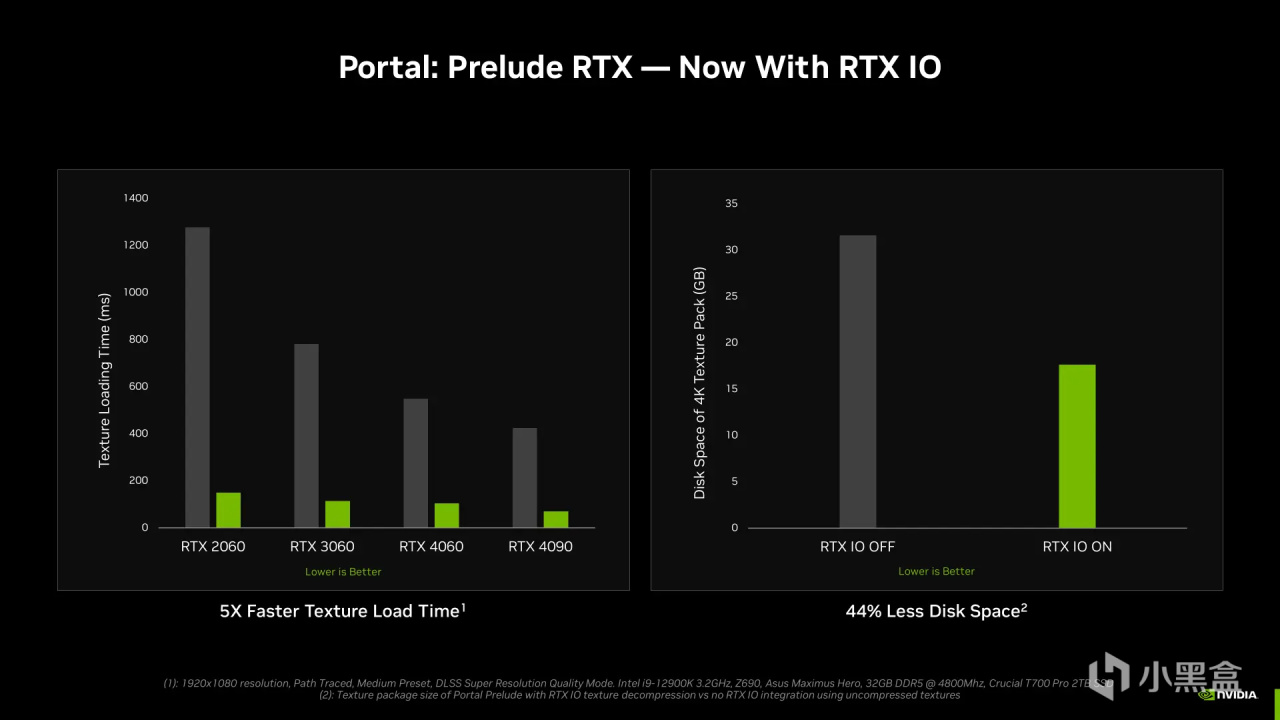

▲這個是NVIDIA官方給出的使用各款RTX 顯卡時,使用PCIe 5.0 SSD,在開啓\關閉RTX IO技術下,遊戲的加載時間與遊戲佔用硬盤體積的對比。其中,RTX IO技術最高可以將遊戲加載速度提升到原來的5倍,並將遊戲佔用體積壓縮的比原體積少44%。

▲目前,NVIDIA RTX IO技術已經從PPT走向現實,前幾個月推出的《瑞奇與叮噹:時空跳轉》以及《傳送門:序曲 (Portal: Prelude)》RTX 版均以實裝了這項技術,這兩款遊戲我都有,晚一些我爭取連上採集卡,測試一下RTX IO技術在這兩款遊戲中,對讀取速度的提升。

另外,相信在英偉達的力推下,RTX IO技術也會像DLSS技術,光線追蹤技術那樣迅速的普及開來,從這個角度來說,提前佈局一下PCIe 5.0的固態硬盤,也是十分不錯的選擇。

▲另外一項技術則是已經實裝很久的Resizable BAR 技術。前文已經說過,在傳統的遊戲加載模式下,遊戲的數據是從CPU解壓縮後再傳輸到顯存中的,而CPU單次向顯存傳輸數據的大小被限制爲了256MB,數據量超過這個體積就需要多次傳輸,電腦的內存則成爲了剩餘數據的緩衝區。由於遊戲越做越大,龐大的數據使得CPU與顯存的數據交換次數也越來越多,不僅使得整體運算效率低,還給了內存非常大的存儲壓力。而Resizable BAR 技術讓則可以使數據以整體方式進行傳輸,PCIe4.0、PCIe 5.0的大帶寬也讓電腦可以同時進行傳輸多個數據請求。

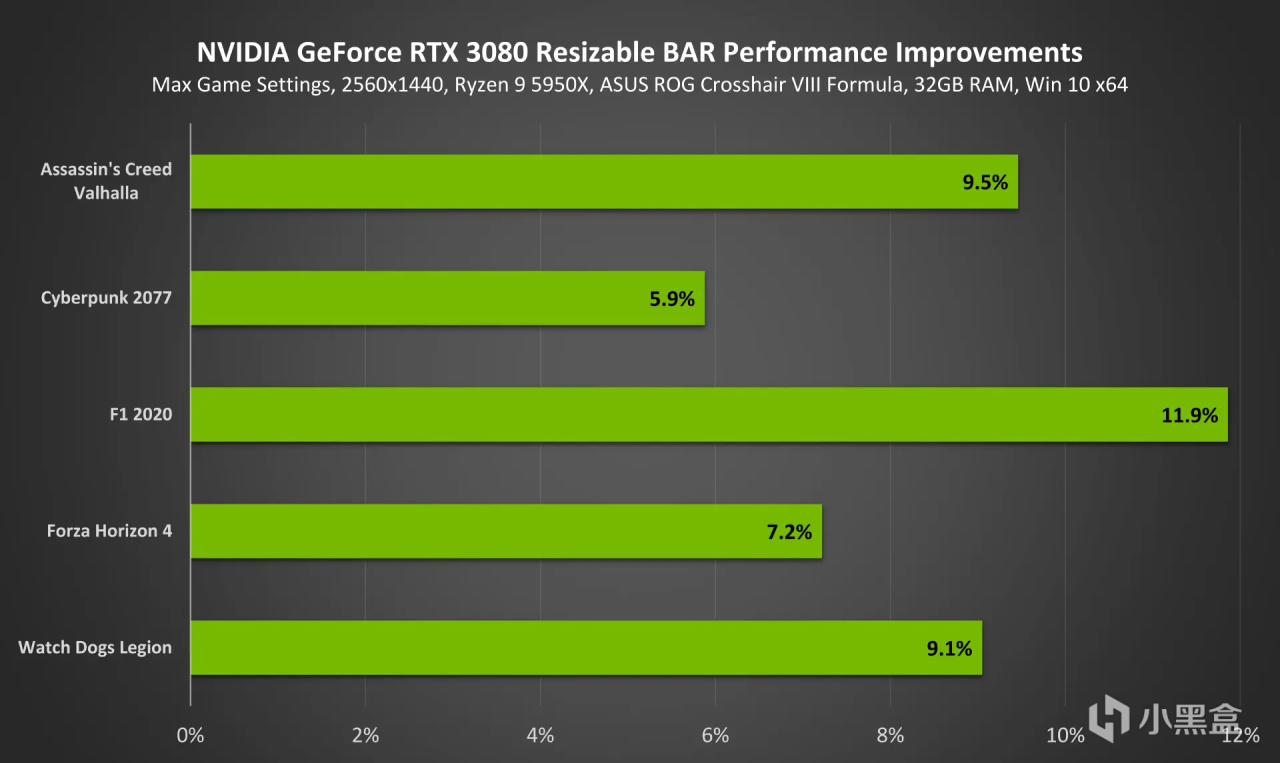

▲根據NIVIDIA的官方數據,RTX 3080顯卡使用Resizable BAR 技術就可以使某些遊戲有着10%的幀數提升,這要比顯卡核心超頻什麼的來的更加立竿見影,而在RTX 40系顯卡與PCIe 5.0 固態硬盤的加持下,這個幀率的提升只會更高。

▲在兩年半之前,就有如此多的3A大作支持Resizable BAR 技術,而後續的新作中,Resizable BAR 技術更基本上是標配。

所以,從NVIDIA RTX IO與Resizable BAR 兩項技術的發展,可以看出,加快數據的傳輸速度,是顯卡廠商、遊戲廠商的工作重點,大家搭配一套支持PCIe 5.0 SSD固態硬盤的遊戲平臺,可以更好的享受這兩款技術帶來的遊戲體驗提升。

總結

英睿達Crucial T705高達14500MB/s的超高順序讀取速度可以說是跑滿了PCIe 5.0x4的理論帶寬,4K讀寫表現也非常好,且運行穩定發熱低,主控、顆粒也均來自大廠,個人覺得,它完全可以視作PCIe 5.0 SSD的大成之作之一了。

在測試中,我們發現AMD平臺在順序讀寫中依舊要比intel好很多,而intel平臺則在4K隨機讀寫方面有着更好的表現,與PCIe 4.0時代保持一致。

好了,以上就是本次測試的全部內容,希望對你有所幫助,我是黃昏百分百,我們下次見。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com