衆所周知,不用AU+N卡的人,只能度過一個相對失敗的人生,而我,更是那個超級大啥比中的超級大啥比

事情的起因是準備再裝一臺機子扔到工位上摸魚用,而正好手上又有那麼一大把老古董配件於是一合計開整!

起先其實是有點小執念想搞一臺Intel平臺ITX的,但是在看了一圈I家遠古老闆的幽默價格和幽默BIOS之後,錢包說你慢慢執念吧,我去撿AMD的垃圾了

於是乎最後還是決定以手上現有的一張B450M爲基礎寫配置雖然是MATX板子,但是還是得儘量小盡量把容積壓進10L,誰說MATX板子就不能是ITX主機了(?)

確定好主板之後開始劃拉配置單,主板是手頭的微星B450m Pro VDH MAX,丐的恰到好處,但確實便宜管飽帶一個M.2接口,供電mos帶一小片散熱片,大廠BIOS更新基本及時,因爲是Max版本BIOS芯片容量翻倍,所以也不會像一些B350m、B450m一樣因爲BIOS芯片容量不足而被閹割了完整的圖形化界面

處理器這塊不打算拿來打什麼大型遊戲,主打一個夠用即可,一開始的計劃是選4C4T的Zen1超級入門U R3 1200,後來發現只需要加十塊錢就可以買到4C8T的R5 1400了,果斷換成1400,到手145塊錢

內存條是兩根遠古老物,從大學時候配的第一臺電腦上拆下來的兩條鎂光DDR4 8G小綠條,時隔數年重新上陣服役散熱馬甲是後加的還帶RGB,後來因爲不可控RGB過於殺馬特把燈光線直接剪掉了

三大件定下,接下來就該選機箱了,顯卡和散熱器也都需要確定機箱之後才能確定如何選擇因爲已經定了MATX板子,最後兜兜轉轉看了一圈之後,還真叫我找到個好東西:

馭匠P05機箱,9.3L容積,支持ITX主板+ATX電源或MATX主板+SFX電源的組合,散熱器限高77mm,顯卡支持半高單槽直插,前面板兩個USB3.0接口,電源燈和開機鍵整合,妙啊就是價格不太美麗,不過也是運氣好,在海鮮市場一番淘之後,讓我90塊錢淘到了一個幾乎全新的,前主人還加了兩片防塵網,彳亍

前面的平板是16:10 10.1寸,作爲參考

確定完機箱,開始繼續補齊配置,散熱器限高77mm無比富餘,1400娛樂U也是隨便壓,於是挑個便宜的來,ID-Cooling的IS-50X V3,自帶一把12015風扇,120尺寸便於後期換扇(回頭40塊錢買把零度世家風尊T30拍上,直接給1400吹到感冒)

風尊T30,偷張羣友的圖,中低價位掌管吹散熱器/機箱排風的神(但是不能用來進風,效率會很差

德瑞斯利民也配上桌?

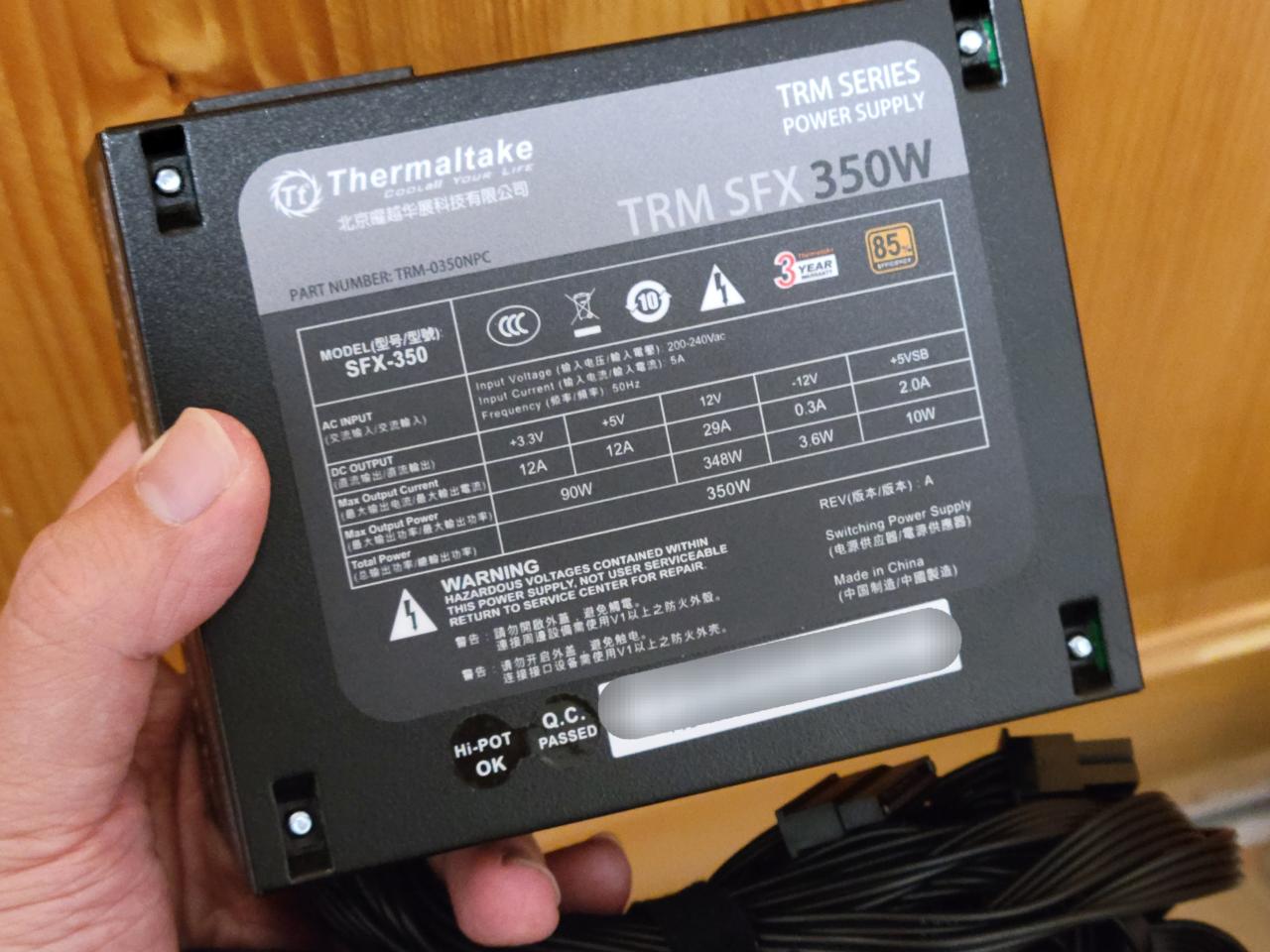

電源看了一圈,最後選擇了TT的TRM SFX 350W,雖然是塊堪堪踏入及格線還只能當300瓦電源用的貨色,但他便宜啊,又不是不夠用,及格線戰神就完事了

固態掏出我的妙妙工具箱,找塊古董出來先插上:不知道倒了多少手的伊拉克成色金百達KP330 120G SATA

最後反倒是顯卡選擇這裏犯了大難了,這個價位這個要求來說,總共其實也沒多少選擇,皮衣的GT1030、蘇媽的RX550、前朝老將ATI的R5 240/R7 350等一衆卡、普通且自信的DG1(有兩個版本,也叫Iris Xe 80EU和Iris Xe Max 96EU)和DG2(正式名稱叫Arc A380)、以及新興廠家摩爾線程的MTT S10/S30,這幾位只能說各有各的優勢,也各有各的爛,相較而言GT1030會是比較好的選擇,但我主觀上其實更想選DG1/DG2的

GT1030支持VP9等解編碼器,驅動也較爲成熟,但FxxkU Nvidia,而且雖然ETH用1030挖不了,但再往前一次礦潮,1030似乎是沒能倖免的;蘇媽的RX550雖然解編碼部分一拖四,但性能也算尚可,但他是開核換皮刷BIOS重災區,你根本沒法知道自己買到的“RX550”究竟是RX470還是別的什麼東西刷出來的;ATI這堆古董卡其實還挺能打,但基本上不支持DX12,硬傷;Intel DG1綽號大核顯,因爲他真的就是一張搭載了Intel移動端核顯的“獨立核顯”,同時因爲這個原因驅動和兼容性也很難看,DG2相對來說挺美好,但他賣七八百一張,有這個錢我不如直接把R5 1400再賣掉換成R5 5600G用核顯;摩爾線程在視頻解編碼器方面和DG1/DG2同屬第一梯隊,支持VP9、AV1解編碼,但和ATI一樣不支持DX12且傳統性能和兼容性慘不忍睹...

這可真是糾糾又結結,那就先放一邊,隨便找點什麼東西來把機子點亮再說遂○寶下單了一張20塊錢的隨機發貨亮機卡,到手的是一張同德產的英偉達GF8400GS 256M

姑且選完配置單,開整!

P05這個箱子還是挺不錯的,整體結構簡單安裝也沒遇到什麼大問題,除了一些小小的窒息操作(後續說這個)裝完之後先整個win10系統亮個機,結果這張20塊錢的亮機卡是真的只能亮機,單單是1080P60Hz的win10桌面待機,顯卡佔用就到了60%,256M的南亞顆粒DDR2顯存更是直接喫滿

顯卡:真是一場酣暢淋漓的性能釋放啊(

完成了點亮工作之後,接下來再開始慢慢尋思顯卡,前面提到我主觀上還是傾向於DG1(因爲沒用過他家顯卡,就是想玩),所以還是先查DG1相關的資料,其他卡順帶看看做備選

按網絡上現在可查到的關於DG1的信息中,普遍提到了兩個問題:

一是Intel和摩爾線程兩家顯卡的通病:必須在BIOS中開啓Above4G和ResizeBar,這個倒不是問題,AMD平臺就不怕這個,因爲AM4接口戰了一年又一年一代又一代,所以連一部分B350m老古董都拿到了支持ResizeBar的BIOS推送

但另一個問題就反過來直指AMD平臺了,在看到的所有裝機貼中幾乎在反應了DG1因爲是核顯魔改,所以其本身VBios並不完整,導致其在AMD平臺以及Intel10代以前的平臺上實際上無法點亮,但得益於AMD平臺統一支持Headless無頭啓動技術,開機過程中BIOS可以跳過對顯卡的檢測直接進入系統,即使你的電腦其實既沒有核顯也沒插獨顯也沒關係,當然,這種情況下系統確實啓動了,但你如果插上顯示器是不會接通畫面信號輸出的,而只要進到系統裏其實就好辦了,只需要通過遠程桌面在系統裏打上Intel的驅動程序,系統即可通過驅動直接與顯卡硬件進行通信,無需再依賴那個殘疾的VBios

雖然這種方案可行,但一是需要一張額外的亮機卡來調整BIOS和安裝系統/遠程桌面軟件(這一點我倒是提前做好了,不算問題),二是即使最終完工,VBios的殘疾也意味着日後使用中只有等到開機進系統加載完驅動之後,顯示器纔會亮起,而如果想要調整BIOS,就需要重新換上亮機卡來操作,顯得頗爲幽默

不過也存在着那麼一點點僥倖,因爲年初時候我有個朋友(?)剛好也買了DG1拿來插在自組的HTPC上跑轉碼用,在諮詢了朋友之後似乎事情還是有轉機的,雖然亮機卡環節依然不可避免,但BIOS問題也不是一點希望沒有,他六代I家能點亮,那我AMD也未嘗不可以一試

他這張是96EU的IrisXeMax,全高單槽被動散熱

這個朋友確實不是我自己(

說幹就幹,開整!二百來塊拿下Iris Xe 80EU的半高單槽版本,因爲工包很多隻有全高擋板不帶半高擋板,所以我拆掉了原裝的全高擋板,後續配了一個半高的(動手能力不足建議直接加錢買帶半高擋板的,後配的尺寸往往不大合適,我拿打磨機在擋板上重新開了個螺孔才裝上)

到手之後開始亮機,事實證明這次運氣站在了我這邊在用亮機卡先行進BIOS開啓純UEFI啓動(關閉CSM模式),打開Above4G和ResizeBar之後點擊保存退出,然後換上DG1之後重新開機,顯示器上信號後直接正常顯示了啓動畫面,之後順利的進入了系統

之後下載安裝驅動,重啓電腦,進BIOS進行測試,一切全部正常,可能是後續出廠的卡Intel提供了更新的完整VBios,以此解決了一定的兼容性問題

總結:

一次有些小波折但仍然比較順利的裝機過程

Intel顯卡的兼容性尚可,與AMD平臺也可以正常點亮

但在使用I卡的過程中,仍然建議手邊保留一張亮機卡,以備不測

整機重4.5kg

很多人在裝小機箱並對其抱有美好想象的時候,往往會忽略一個問題,就是小隻是容積上小,因爲配件比起大機箱一件都不會少,所以重量上同樣不會比大機箱輕你要是抱着ITX可以隨便拎上走的想法而裝,大概率會很後悔

關於這張幽默獨立核顯的實際性能表現如何,敬請期待我後續的發佈,作爲超級大啥比中的超級大啥比,我計劃以手上的RTX3060Ti G6X和AMD Vega7核顯(集成於R5 5600G)爲性能參考,同時對Intel DG1和摩爾線程MTT S70兩張卡進行遊戲測試,以便直觀的顯示出兩張卡的實際性能發揮

最後,是前面提到的P05這個機箱的窒息小操作:

神金,害我笑了一下

你××的,我×××在嘗試了不同尺寸螺絲刀以及尖嘴鉗後,我放棄了上電鑽直接在機箱上開孔的方案,選擇了找一個小一號的螺絲湊合擰上去,不掉就行

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com