省流:Ryzen 7 8700G:建議售價2599元,31日發售當天秒殺優惠價2499元,Ryzen 5 8600G:建議售價1749元,31日發售當天秒殺優惠價1699元

銳龍8000G簡介和平臺展示

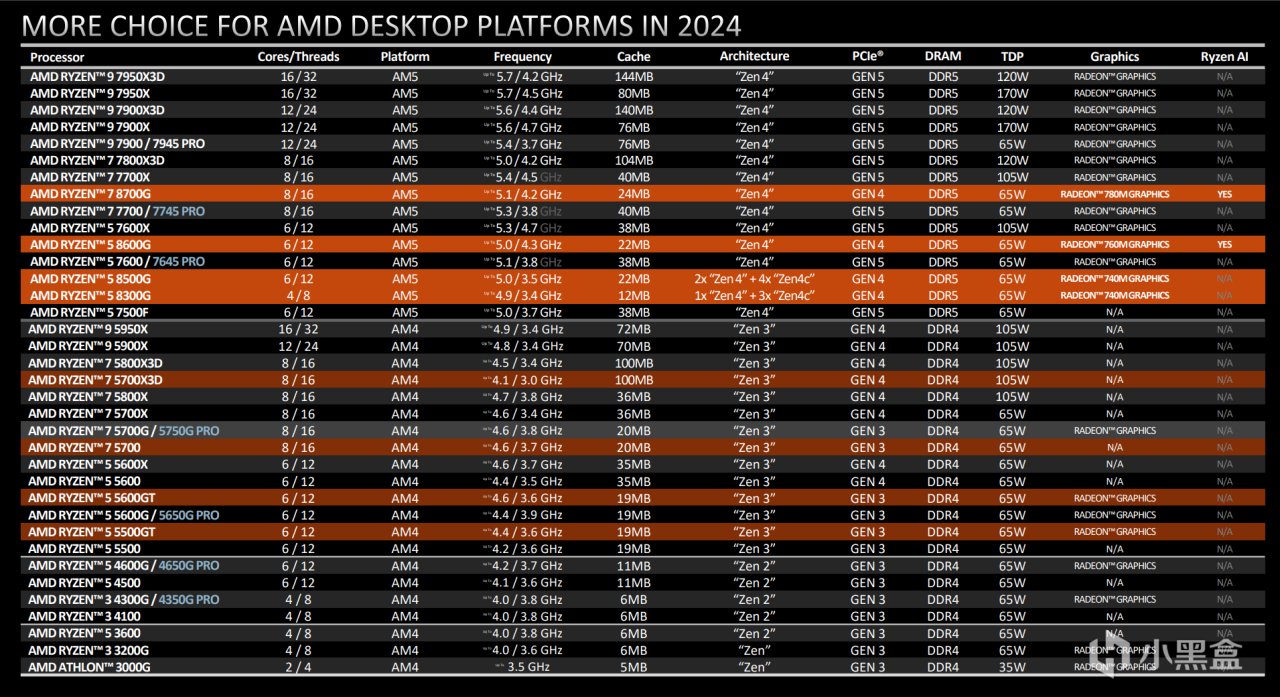

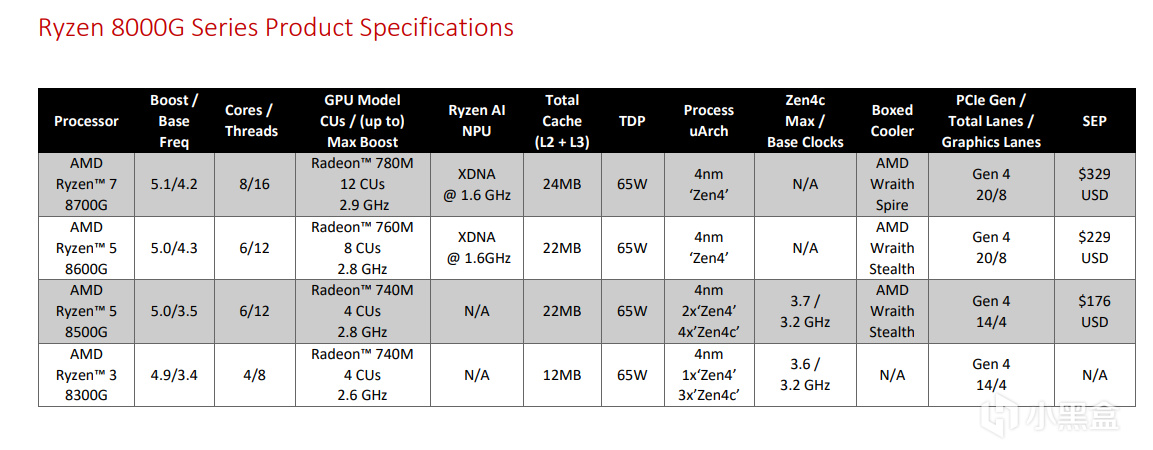

在前不久的CES 2024展會上,AMD正式發佈了銳龍8000G系列桌面APU和新一批AM4處理器,從架構設計來看,銳龍8000G系列其實就是從移動端的銳龍8000上演變過來的,只不過TDP功耗等參數有所不同,銳龍8000G家族擁有銳龍7 8700G、銳龍5 8600G、銳龍5 8500G以及銳龍3 8300G四個型號,其中前三者是直接面向零售市場的,銳龍3 8300G則是隻供貨給OEM整機。

銳龍8000G的規格,首先直觀感受當然是最大Boost頻率的提升,這和從銳龍5000系列升級到銳龍7000系列是一樣的體驗——APU正式踏入5.0GHz時代,加持RDNA 3架構的核顯頻率提升也是非常明顯,並且迴歸到Zen+時代堆CU單元數量了,這樣一套參數堆疊下來,近四代APU的TDP都還是65W,能耗比顯然是越來越好的。

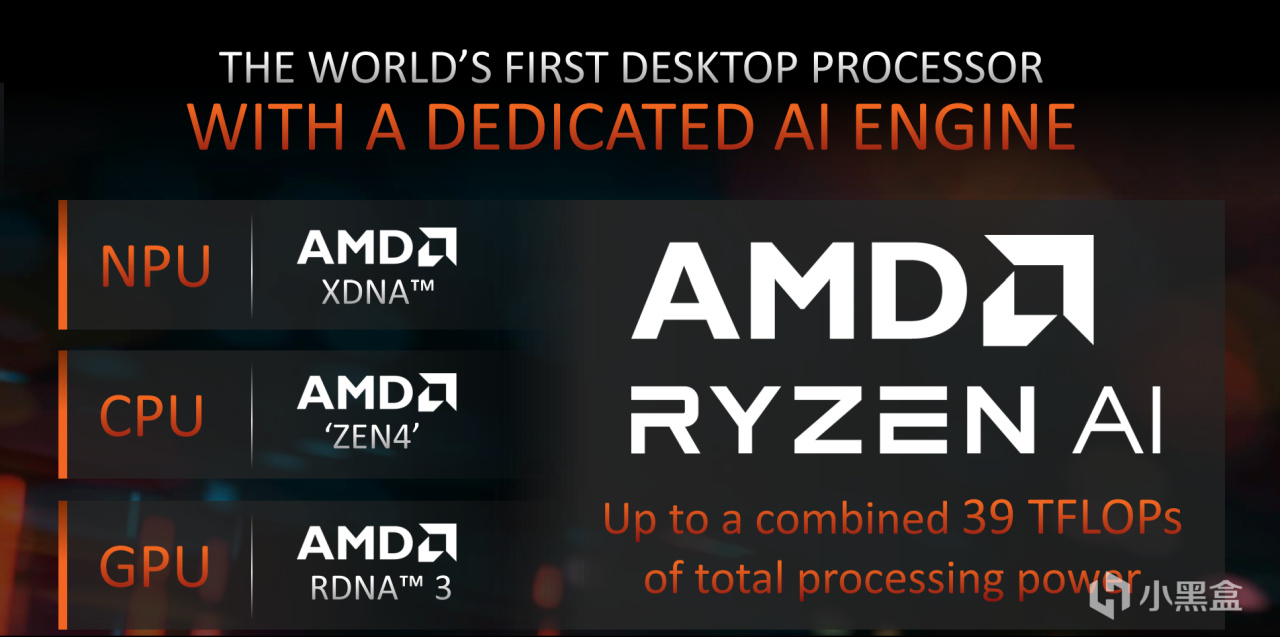

銳龍7 8700G和銳龍5 8600G還內置了NPU(神經網路處理單元)構成的Ryzen AI引擎,其中NPU算力可提供16 TFLOPs,CPU整體和移動端的旗艦銳龍9 9 8945HS一樣最高可達到39 TFLOPs。銳龍5 8500G和銳龍3 8300G這兩個型號就沒有NPU單元了,內核採用特殊的Zen 4與Zen 4c混合架構設計。

進入2024年,AI PC概念越來越流行,這也要歸結於今年微軟Windows 12操作系統的即將面世,系統的升級重點必然是AI應用和功能方面,軟件層面有了自然需要NPU硬件來運行,而銳龍8000G屬於第一批內置NPU硬件的桌面級CPU,超前配置屆時無疑可以提供最好的AI性能優化支持,而且是銳龍5 8600G這種千元級CPU起步就能體驗。

本次首發體驗的是銳龍7 8700G,包裝盒沿用了此前Ryzen 7000系列的風格設計——水泥灰背景色+簡明的橙色線條修飾,左上角還特意用三角區域指向性標註說明支持Ryzen AI引擎,中間還是熟悉的小窗體設計。

銳龍7 8700G本體,熟悉的“八爪魚”頂蓋造型設計,八核十六線程純大核規格,基礎頻率爲4.2Ghz,Boost最高頻率爲5.1Ghz,L2+L3緩存總計24MB,可見APU緩存設計都不會很大,結合頻率方面和銳龍7000系列家族形成明顯的差異化產品線。

AM5封裝形式是觸點構成的,屬於更爲安全的安裝設計,畢竟可以避免“連根拔起”的風險。

銳龍7 8700G提供了一個幽靈Wraith Spire散熱器,屬於無LED設計,而8600G則是標配Wraith Stealth散熱器,兩者用起來差異不會很大,畢竟TDP只有65W,在不超頻和節約成本情況下,官配散熱器完全足夠了。

幽靈Wraith Spire一款採用鋁擠+風扇下壓形式的散熱器,表面已經塗有硅脂,也不需要額外的扣具加裝,安裝是很方便的。

本次搭配測試的主板來自華碩ROG B650-A GAMING WIFI吹雪,它採用了豪華供電規格和擴展性絕佳的ATX版型,配合最新BIOS支持可完美髮揮銳龍7 8700G的性能,如需瞭解其賣點,請自行跳轉至文章末端。

測試內存所有平臺統一採用宏碁掠奪者的Pallas II凌霜DDR5 6000 16GB*2套裝,可完美滿足Zen 4架構6000MHz甜點內存頻率和主流玩家的需求,具體賣點稍後再說。

測試CPU散熱器來自九州風神冰立方AK500S,這是一款帶數顯、黑化外觀的五熱管單塔風冷散熱器,足以很好壓制銳龍7 8700G,如需瞭解特點,慣例文末見。

測前準備介紹、基準和創作性能對比

測試之前先把主板BIOS更新,然後開啓EXPO I配置達成DDR5 6000 C30-38-38-76 16GB*2,並安裝內測版的主板芯片組和顯卡驅動,當然值得注意的是,想在默認情況下發揮銳龍7 8700G最大性能,還要把PBO選項設置到Enabled狀態,出廠是AUTO性能還沒有達到最大。

最後一步記得在UMA幀緩衝區大小選項中設置顯存容量,一般推薦都是8GB,可以避免爆顯存的情況發生,有需要的話還可以設置到16GB,畢竟現今DDR5的主流容量是32GB,大部分玩家都不需要擔心不夠用的問題。

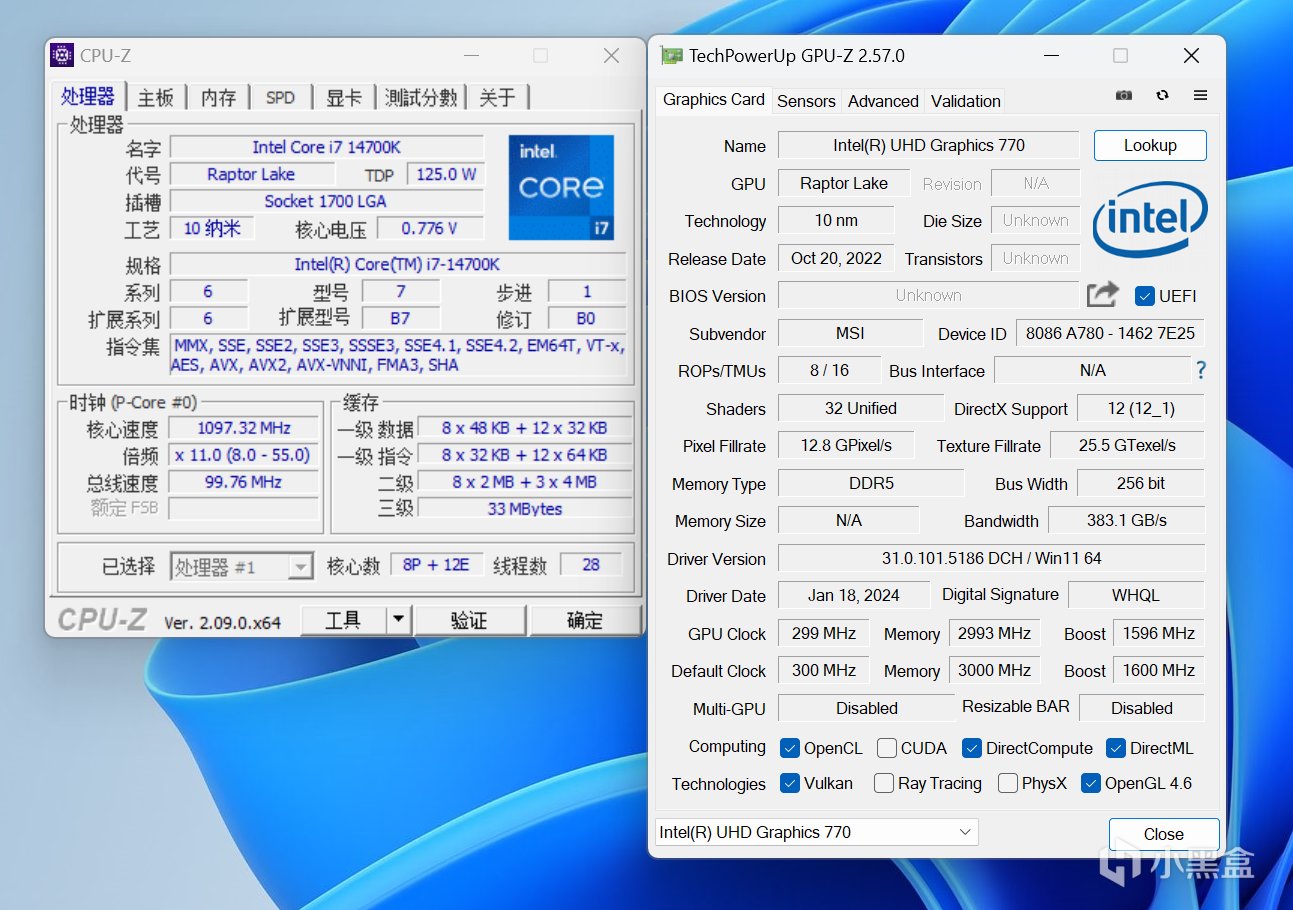

點亮先看CPU-Z和GPU-Z參數,銳龍7 8700G整體規格更趨近於銳龍7 7700,但是三級緩存從32MB砍到了16MB,頻率稍微小降,TDP功耗同爲65W,但值得關注的是銳龍7 8700G採用了更爲先進的TSMC 4nm FinFET工藝,這就涉及到超頻方面了,我們下回分解。

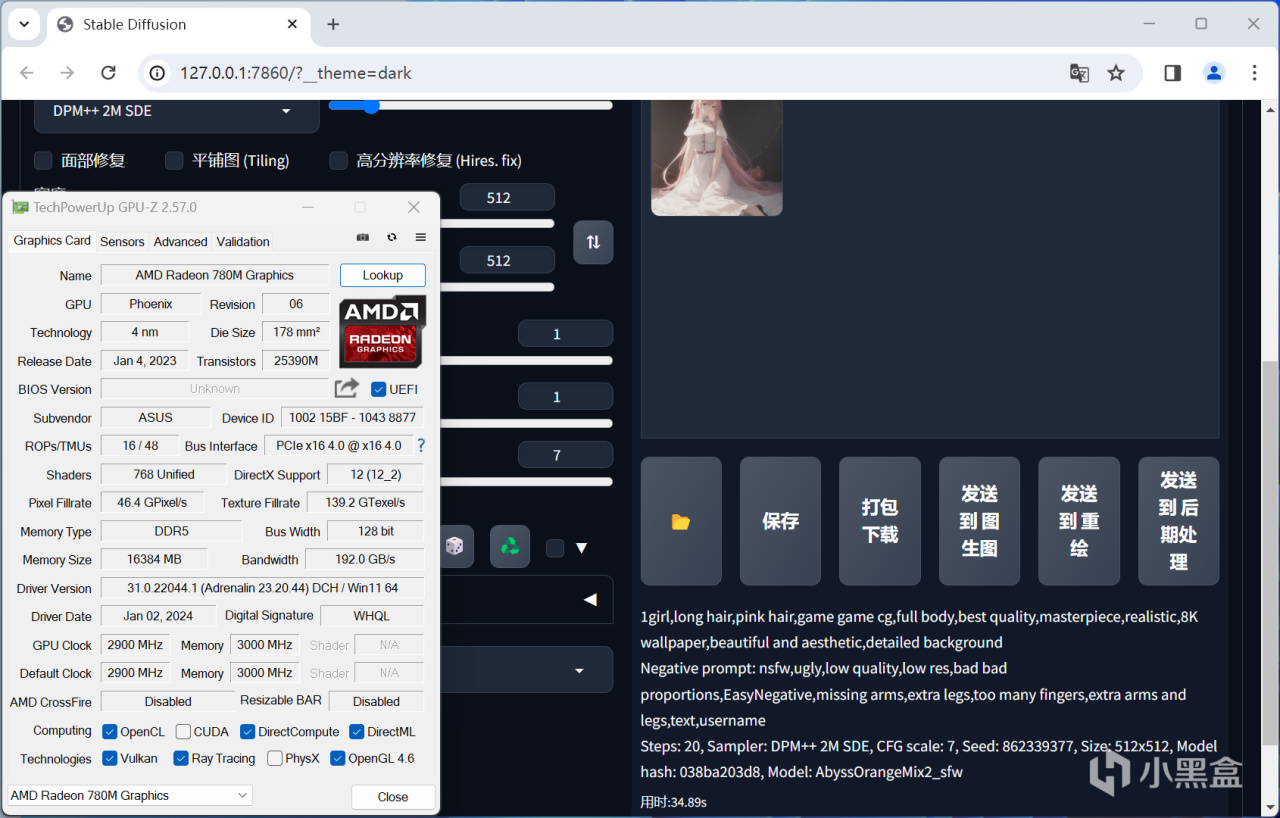

GPU-Z已經可以識別出Radeon 780M核顯,CU單元達到了12個,DDR5內存爲核顯也帶來顯著的帶寬性能提升,RDNA 3架構和TSMC 4nm FinFET工藝促使流處理規模提升至768個,GPU核心頻率暴漲至2900MHz,比RDNA 3架構的獨顯還要高,只能說規模相比上一代的VEGA核顯變化太大了。

加入對比的第一個對象(只參與遊戲測試),來自Intel Core i7-14700K內置的UHD Graphics 770,按照非嚴格意義上來說,UHD 770已經算是11代酷睿的衍生產物(UHD 750到UHD 770本質上就是頻率區別),也就是比上一代VEGA核顯時間還更早,至於CPU部分是不進行對比的,畢竟核心規模也不對等,賣點也不一樣。

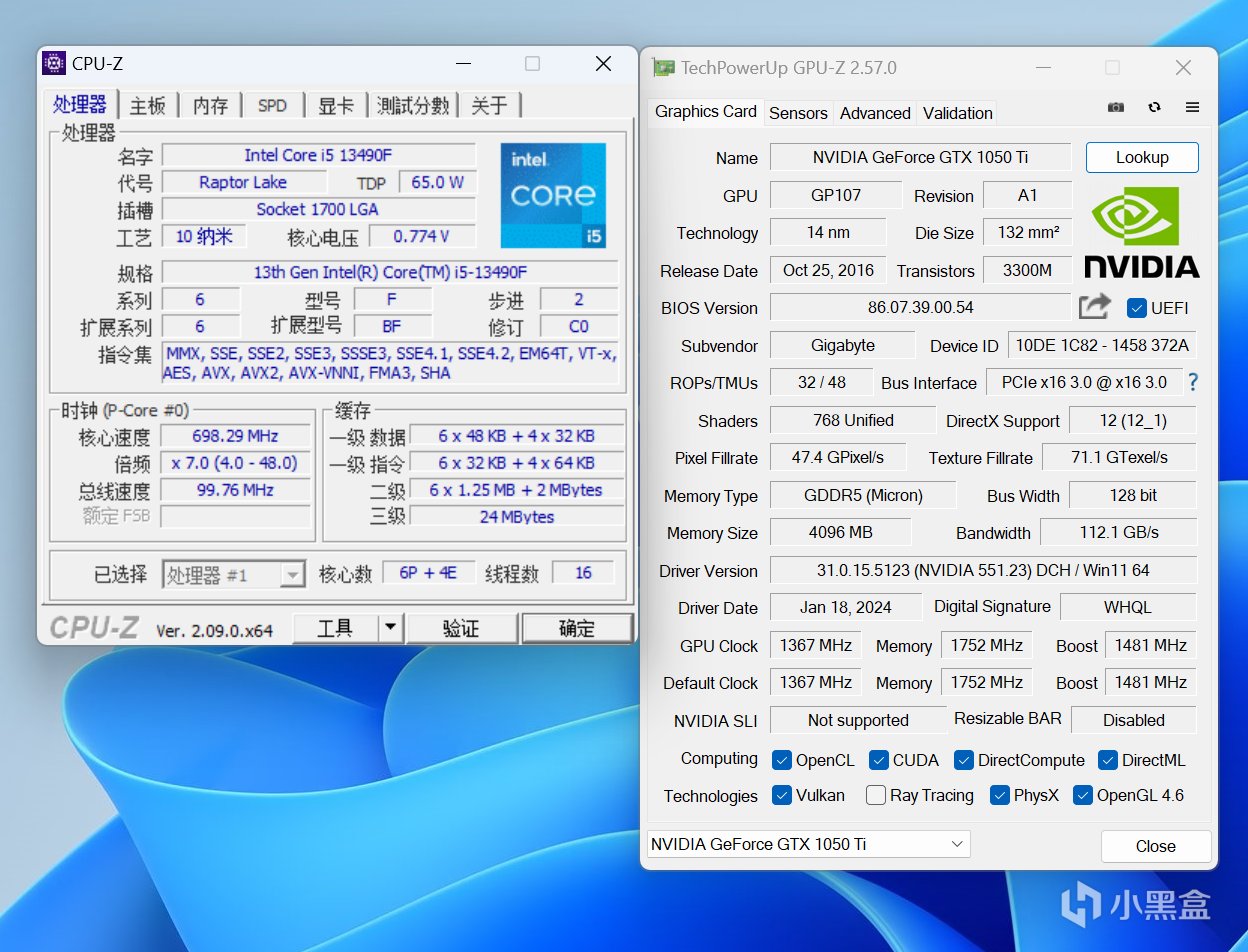

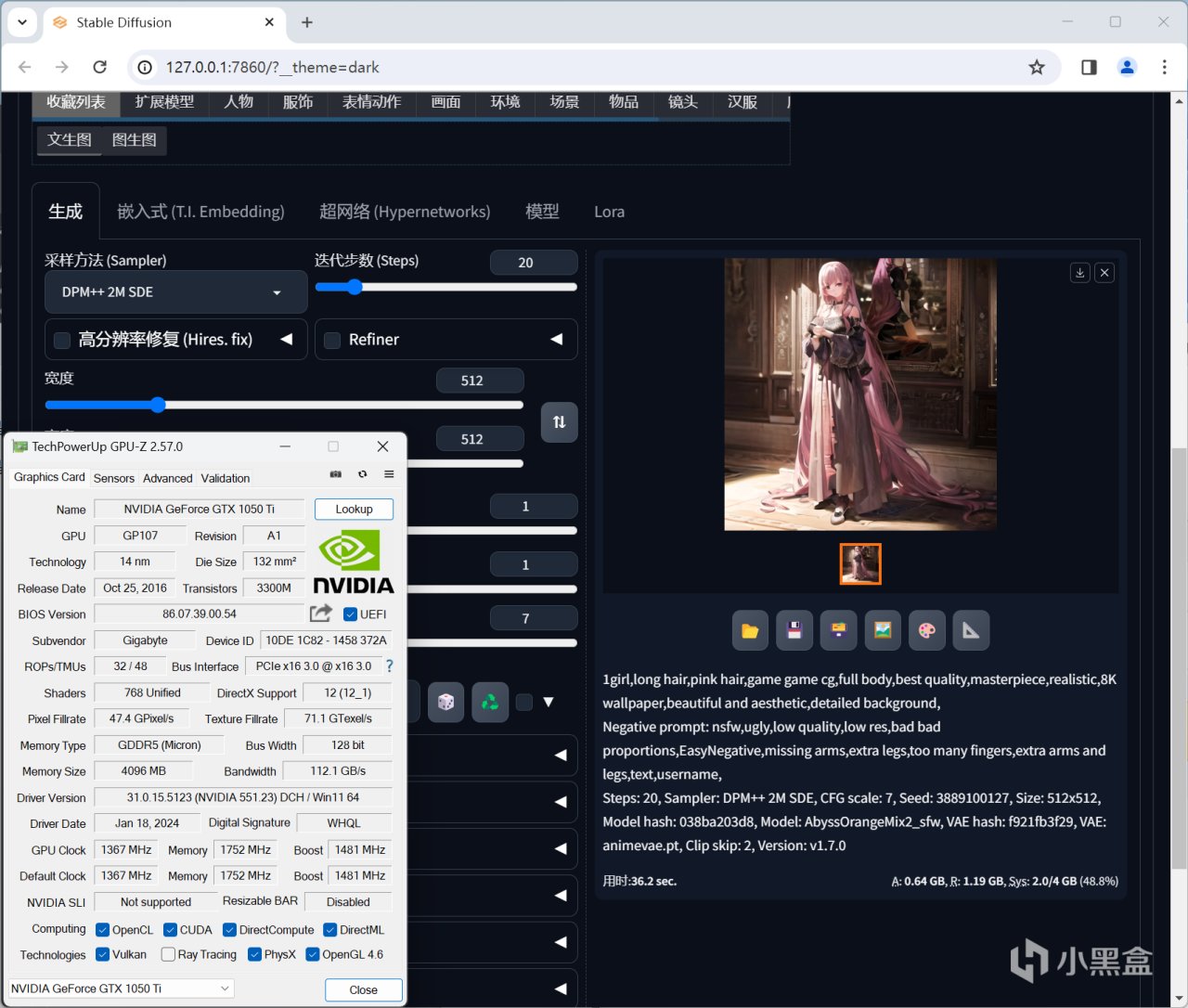

對比的第二個對象,來自Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB的CPU和獨顯組合,CPU也是選用很常見的13代非K酷睿i5,至於GTX 1050 Ti 4GB這個獨顯就很經典了,現今還在STEAM顯卡使用率前10名當中,更有趣的是,Radeon 780M流處理器數量是對等GTX 1050 Ti,能不能取代呢測試環節解答吧。

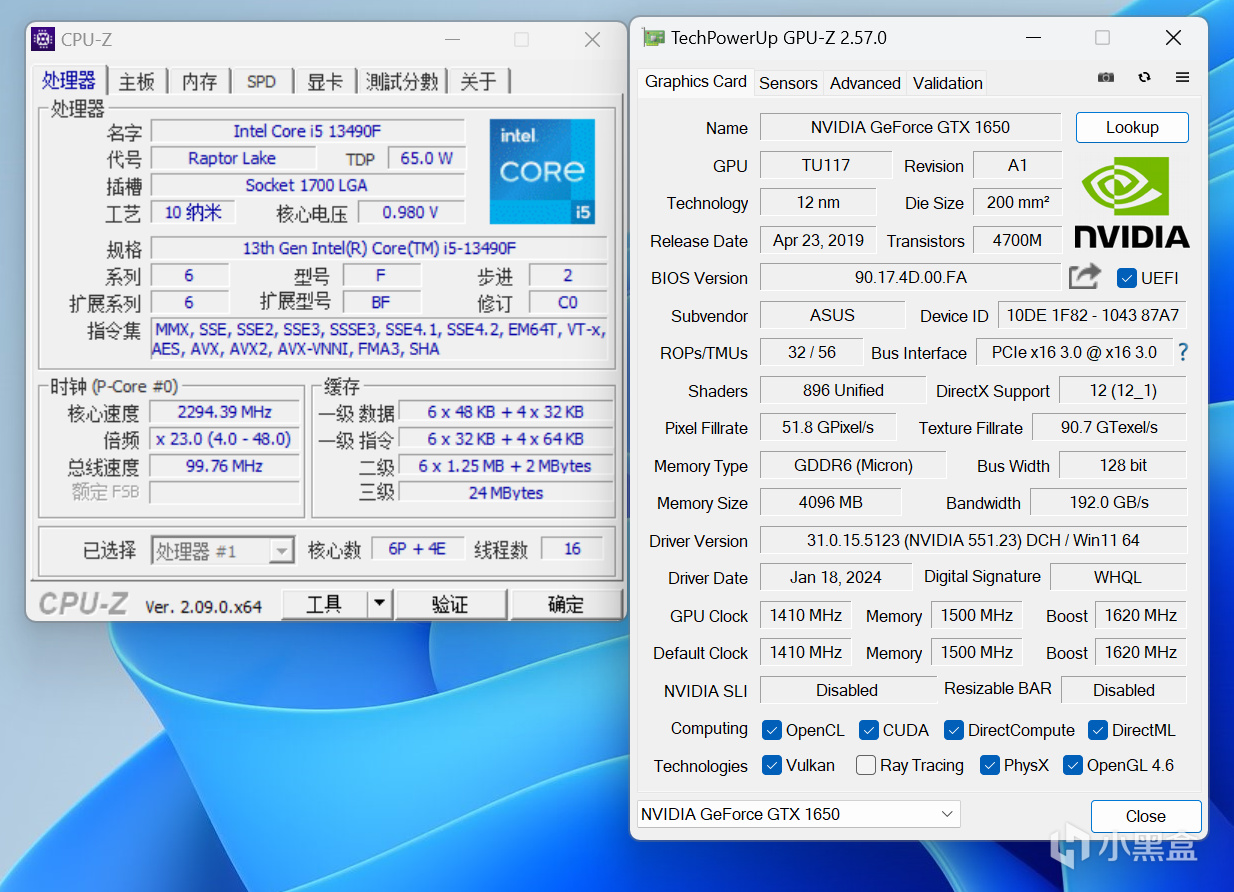

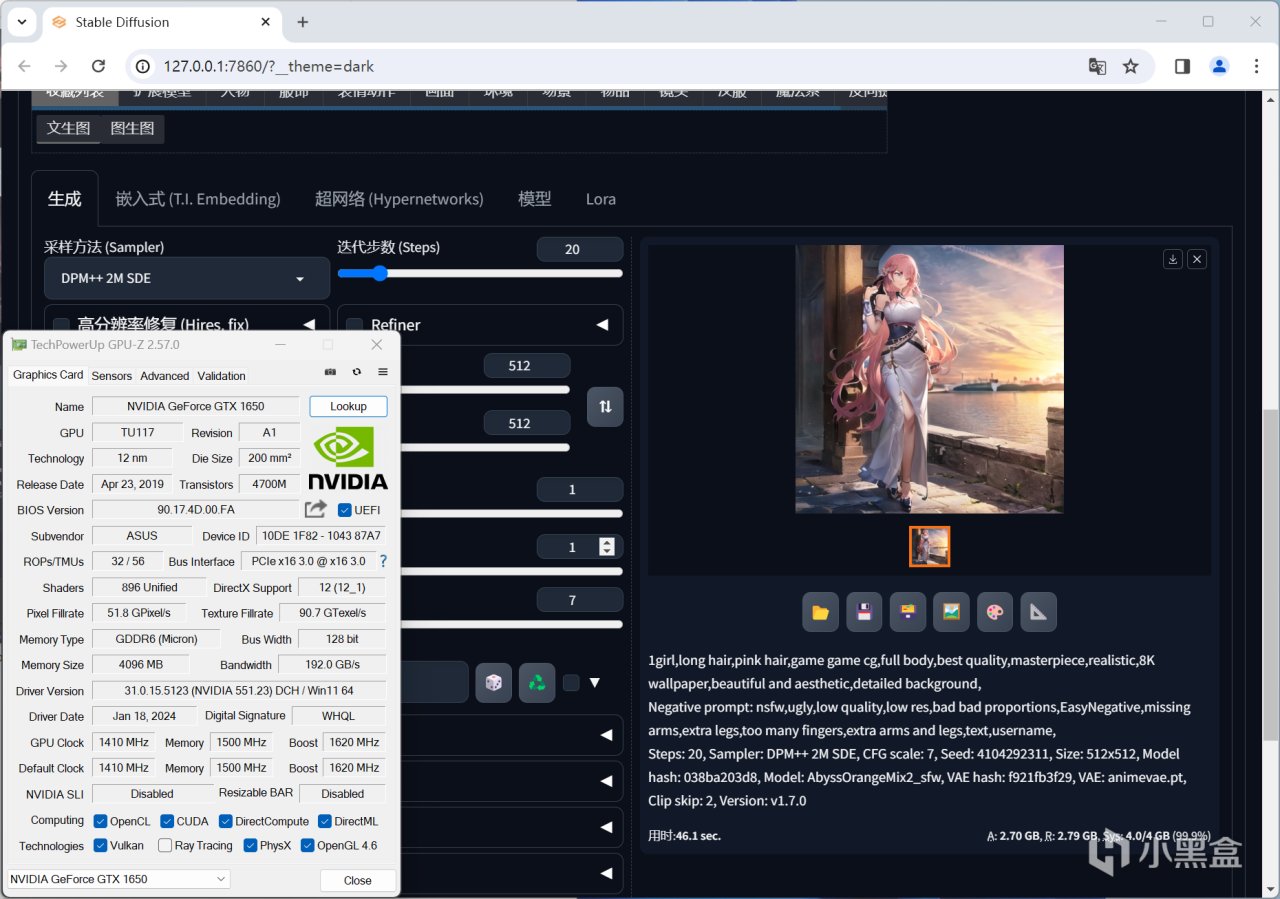

對比的第三個對象,來自Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1650 D6 4GB的CPU和獨顯組合,GTX 1650 D6本身就是來取代GTX 1050 Ti的位置,理論性能和GTX 1060 6GB更爲相似。至於爲什麼這樣對比,因爲無論是GTX 1050 Ti還是GTX 1650 D6,搭配i5 13490F之後總價都會很接近銳龍7 8700G單價。

測試配置

CPU:AMD銳龍7 8700G、Core i5 13490F、Intel Core i7-14700K

AMD主板:華碩ROG B650-A GAMING WIFI吹雪

散熱器:九州風神冰立方AK500S

顯卡:AMD Radeon 780M、NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB、NVIDIA GTX 1650 D6 4GB、UHD Graphics 770

內存:宏碁掠奪者Pallas II凌霜DDR5 6000 16GB*2星光銀

固態硬盤:朗科絕影NV7000-t 4TB

電源:全漢Hydro PTM Pro1000W白金牌

測試架:Streacom BC1 V2開放平臺

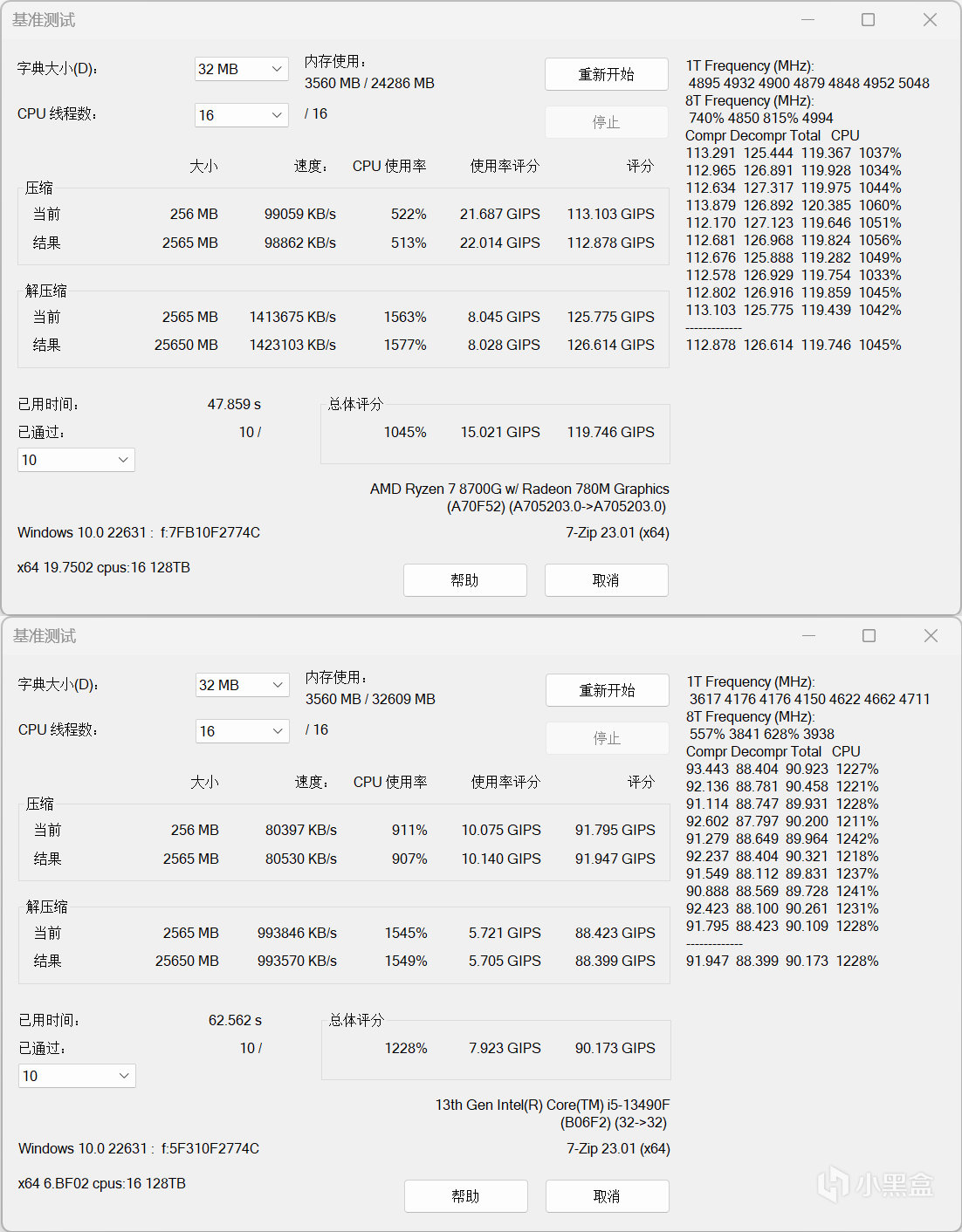

7-ZIP壓縮和解壓縮

銳龍7 8700G壓縮速度爲98862 KB/s,解壓縮爲1423103 KB/s

Core i5 13490F壓縮速度爲80530 KB/s,解壓縮爲993570 KB/s

第一個項目是關於壓縮和解壓縮性能的,前者關聯CPU、內存性能,後者更看重CPU核心、線程數,這是一個大部分主流玩家都有可能接觸到的生產力項目,銳龍7 8700G壓縮和解壓縮領先幅度分別達到22%和43%,就是完全碾壓的狀態了,甚至它要比銳龍 7 7700更強。

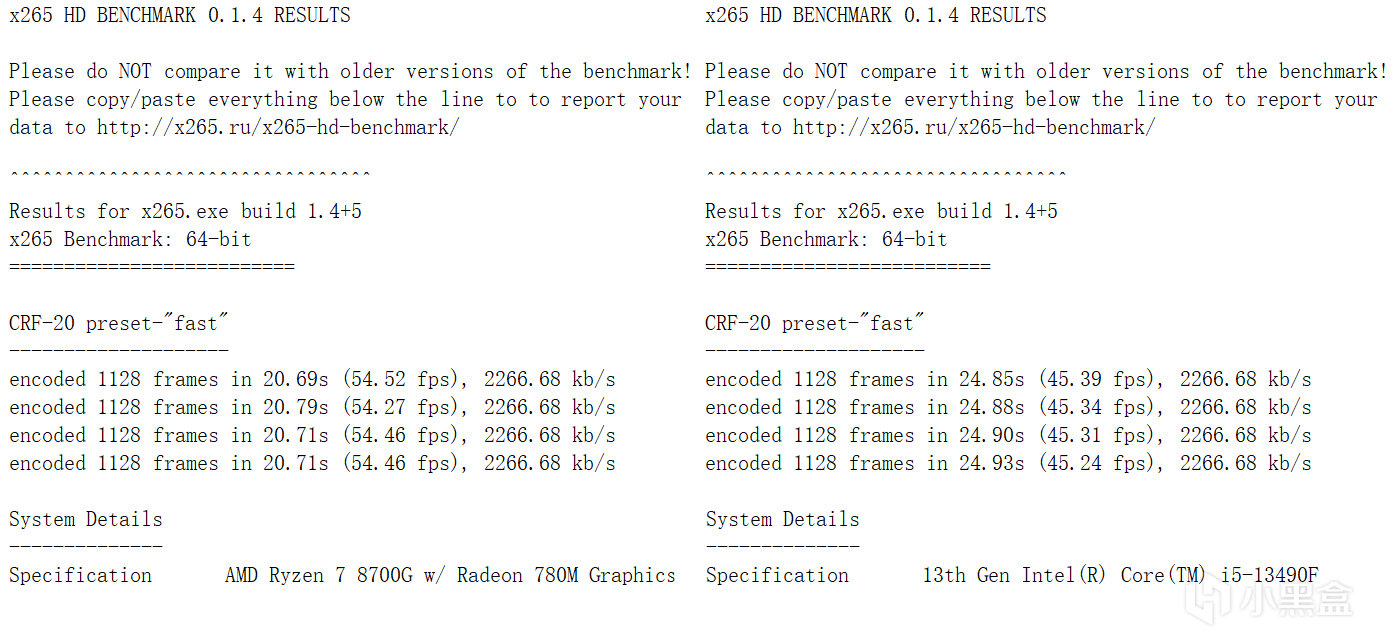

X265 HD視頻編碼基準

銳龍7 8700G完成時間20秒左右

Core i5 13490F完成時間24秒左右

X265 HD編碼測試中,銳龍7 8700G仍要比Core i5 13490F快四秒之多,測試時CPU佔用率可以達到100%,顯然純大核規格優勢更明顯,和以往的銳龍 7 7700對比僅相差一秒。

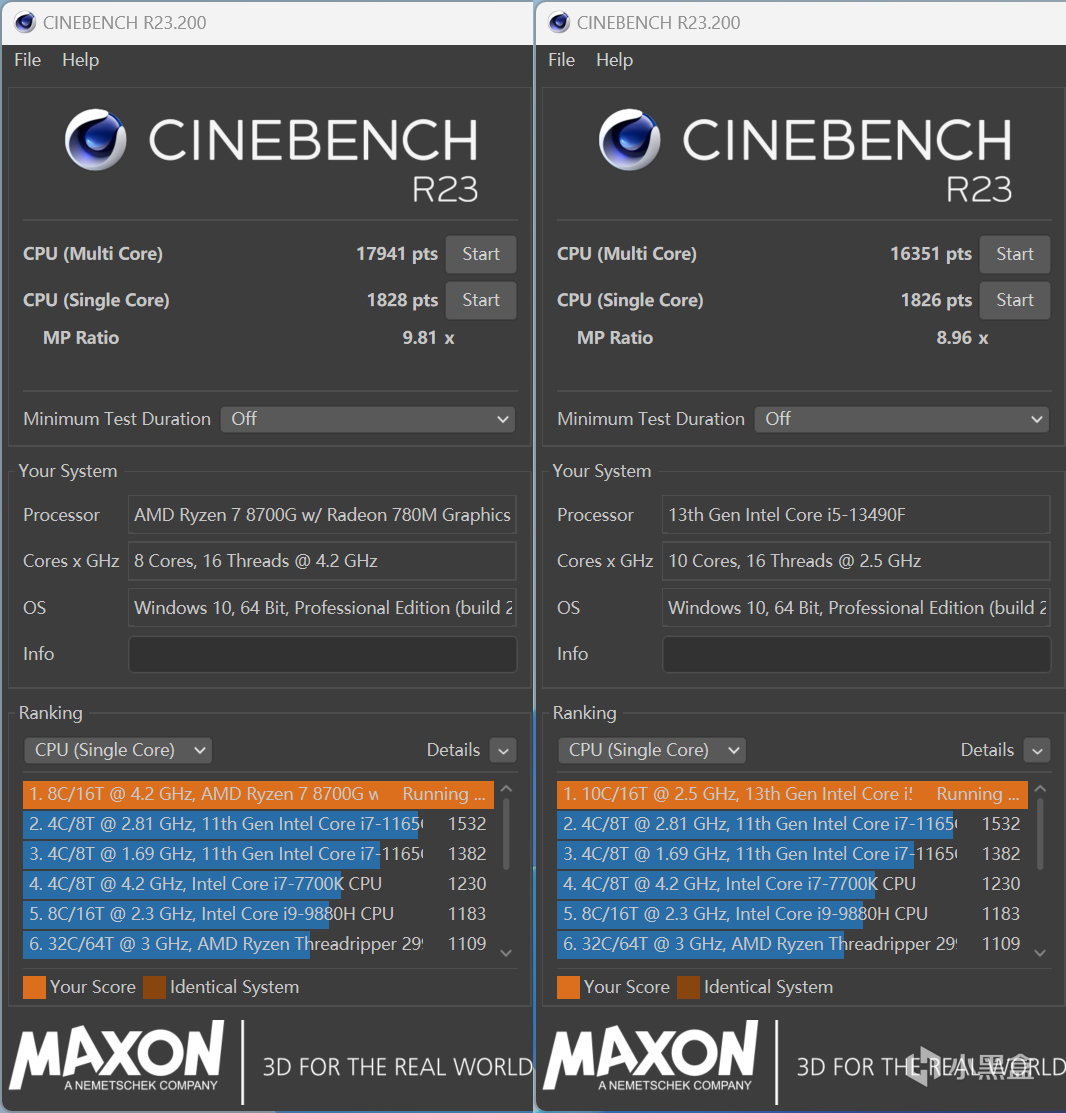

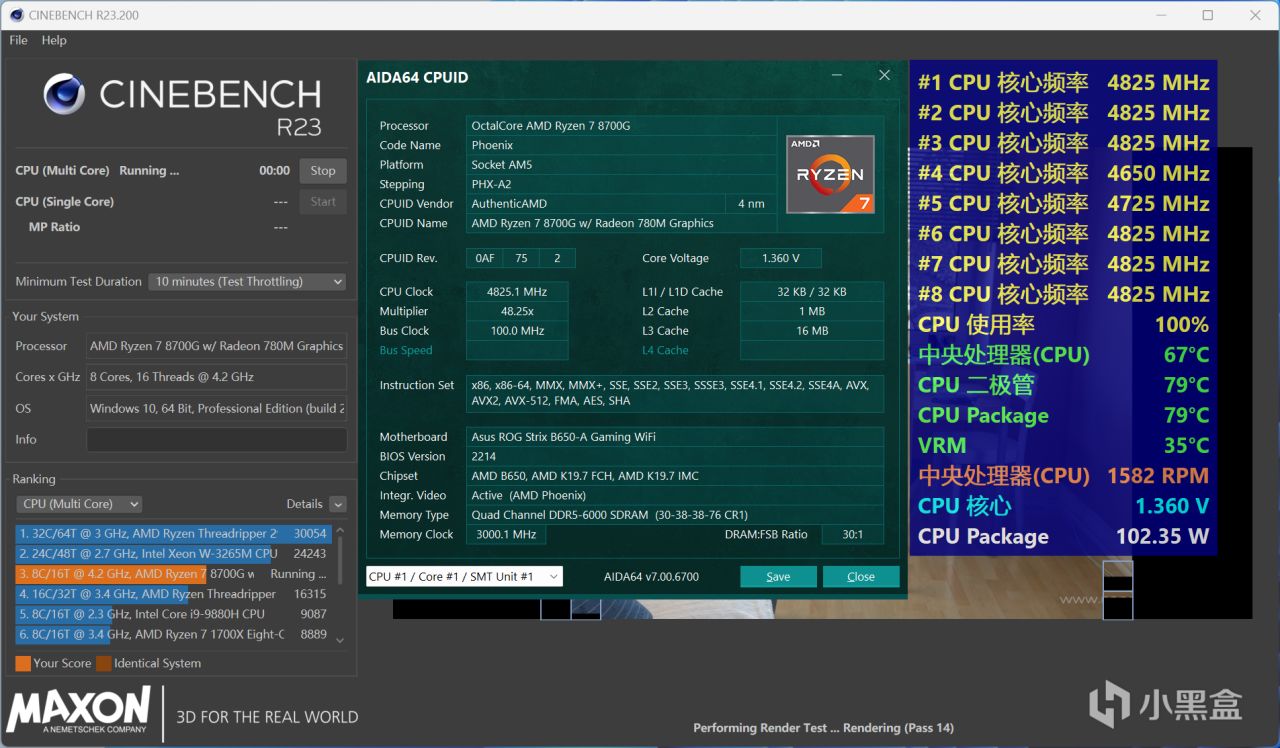

CINEBENCH R23基準

銳龍7 8700G單核1828 pts,多核17941 pts

Core i5 13490F單核1826 pts,多核16351 pts

權威跑分軟件CINEBENCH R23,作爲生產力性能參考價值很高,兩者的單核性能基本是一致的,而銳龍7 8700G憑藉純大核和更高頻率可領先10%左右,而對比銳龍7 7700單核要落後5.5%,多核差距更小,只有3%左右。

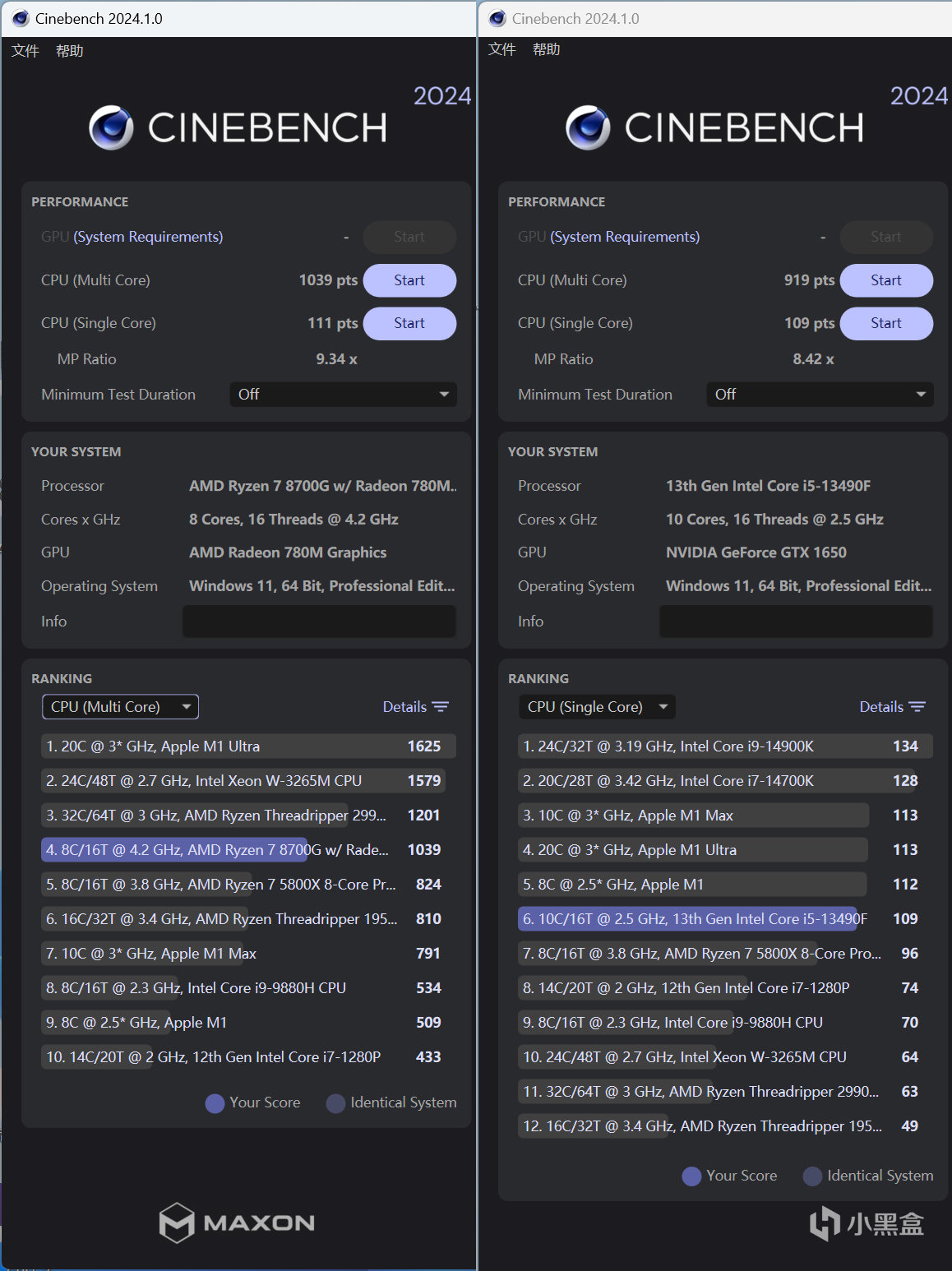

CINEBENCH 2024基準

銳龍7 8700G單核111 pts,多核1039 pts

Core i5 13490F單核109 pts,多核919 pts

CINEBENCH 2024是新一代的跑分軟件,相比R23在渲染項目方面更具備參考價值,不過Radeon 780M、GTX 1050 Ti和GTX 1650 D6均不能跑分,多核方面銳龍7 8700G領先幅度達到13%,單核還是半斤八兩的水平。

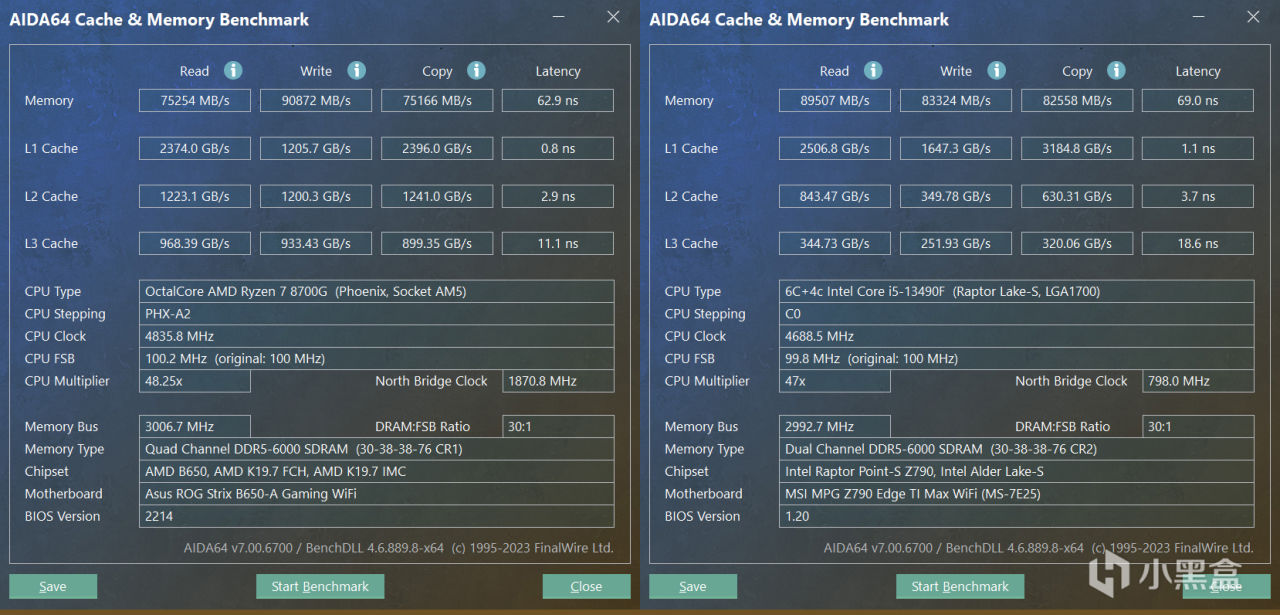

AIDA64內存和緩存測試

AIDA64方面,參考銳龍7 7700的成績,銳龍7 8700G反而跑分數據上更好看了,相同頻率下延遲比整個銳龍7000家族都要更低,延續了APU在內存性能方面的優勢了,更重要它也要比Core i5 13490F延遲更低。

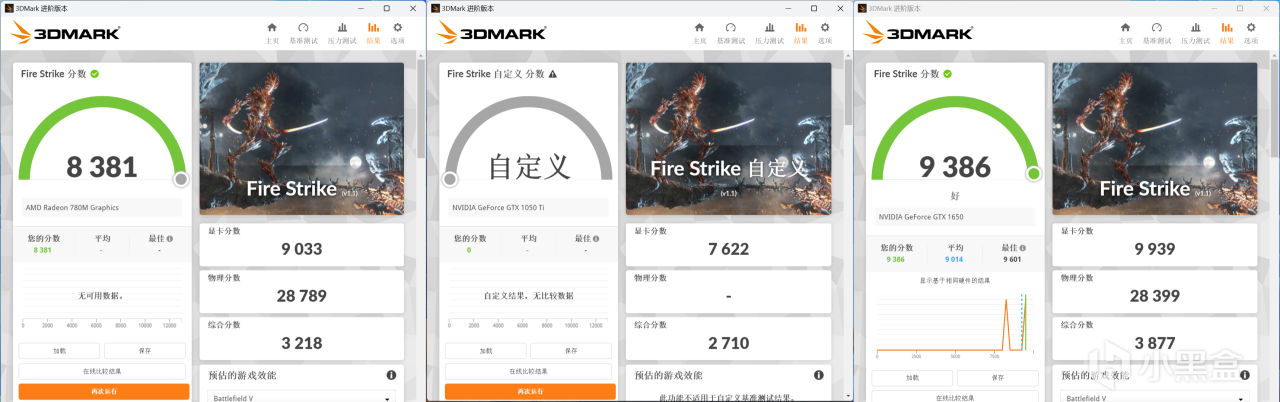

3DMARK Fire Strike基準

銳龍7 8700G物理分數爲28789

Core i5 13490F物理分數爲28399

Radeon 780M 8GB顯卡分數爲9033

GTX 1050 Ti 4GB顯卡分數爲7622

GTX 1650 D6 4GB顯卡分數爲9939

Fire Strike代表着1080P分辨率的DX11遊戲模擬項目,CPU分數方面兩者基本沒有區別,硬要說誰更強還是銳龍7 8700G更勝一籌,而Radeon 780M領先GTX 1050 Ti幅度達到了19%,如無意外的碾壓,不過對於GTX 1650 D6還是存在10%差距。

3DMARK Time Spy基準

Radeon 780M 8GB顯卡分數爲3033

GTX 1050 Ti 4GB顯卡分數爲2471

GTX 1650 D6 4GB顯卡分數爲3688

Time Spy項目則是上升到2K DX12的遊戲模擬項目,Radeon 780M要領先GTX 1050 Ti達到22%,比Fire Strike項目幅度更大,比較巧合的是,GTX 1650 D6也是領先Radeon 780M達到22%,不過自有辦法是可以縮小差距的——那就是Radeon 780M使用高頻內存+超頻,我們下一篇再談談。

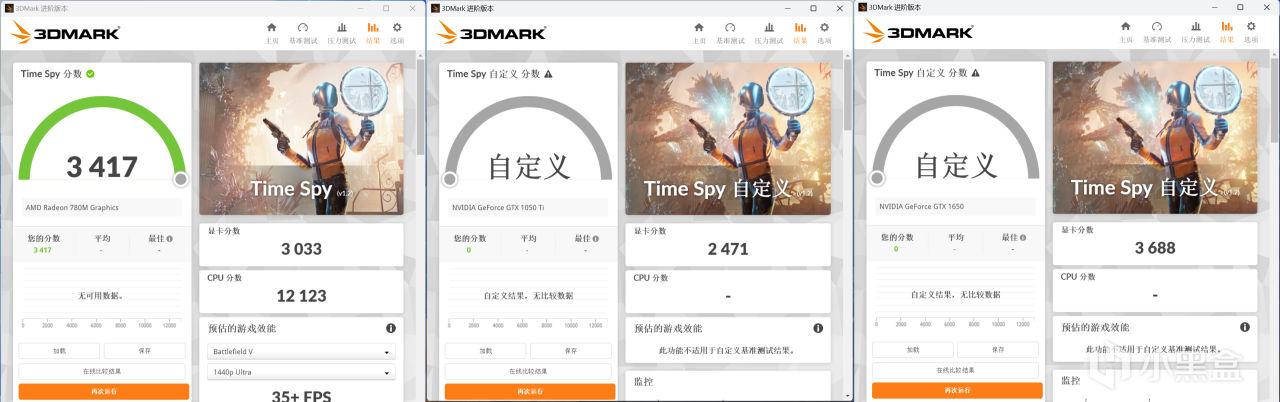

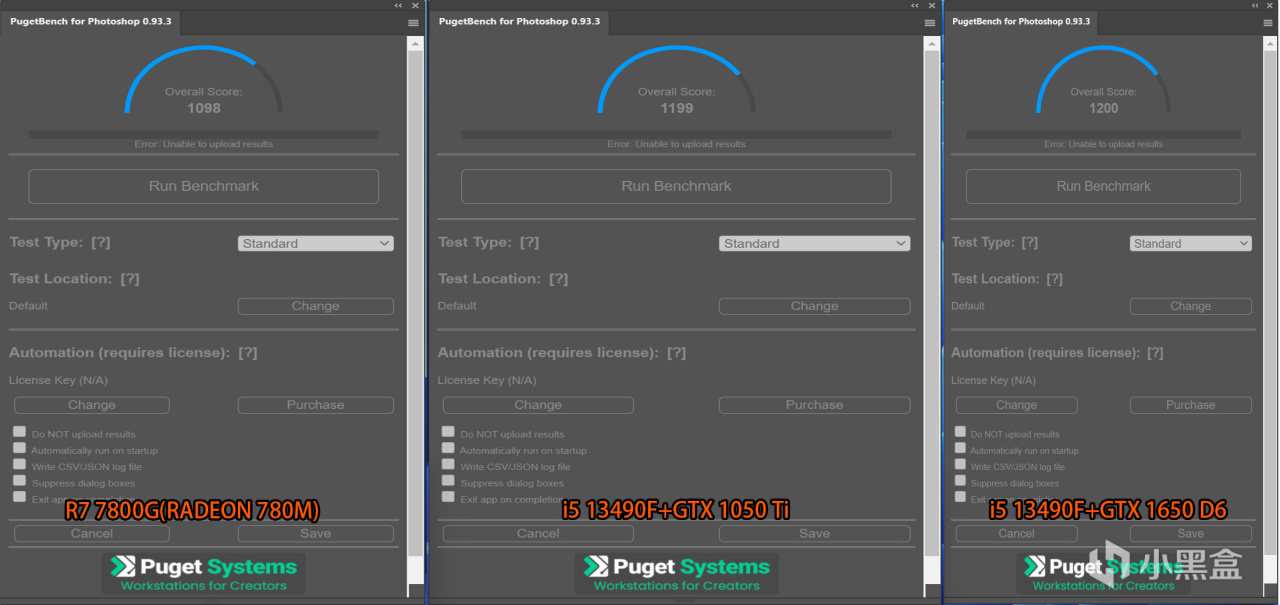

PugetBench for Photoshop基準

銳龍7 8700G(Radeon 780M 8GB)得分1098

Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1050 Ti 得分1199

Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1650 D6 得分1200

在Adobe全家桶軟件中,Photoshop是對單核性能較爲敏感的,Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1050 Ti/GTX 1650 D6表現是完全一致的,也就是顯卡在該環節中性能佔比並不高,而銳龍7 8700G內置Radeon 780M的組合要落後9%左右。

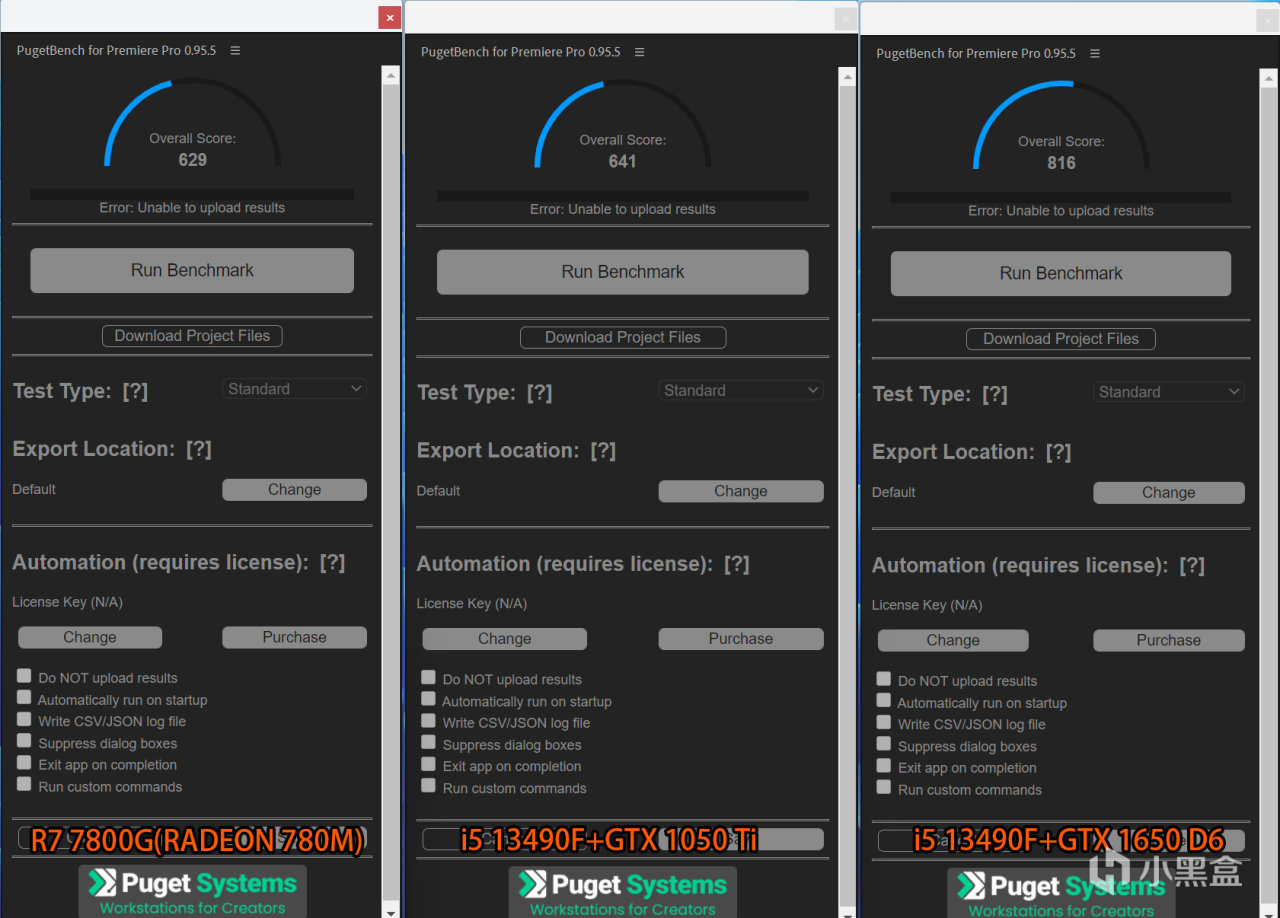

PugetBench for Premiere Pro基準

銳龍7 8700G(Radeon 780M 8GB)得分629

Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1050 Ti 得分641

Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1650 D6 得分816

Premiere Pro這個項目是同時依賴CPU和顯卡性能的,由於CUDA加速優化更好,Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1650 D6的組合要領先銳龍7 8700G達到30%,確實是在軟件生態上被碾壓了,不過Radeon 780M使用OpenCL加速效果,性能也可以最大程度接近GTX 1050 Ti了,兩者使用起來體驗是基本一致的。

CINBENCH R23多核項目十分鐘烤機,銳龍7 8700G的CPU Package溫度爲79℃,CPU Package功耗爲102W,風扇轉速爲1582 RPM,散熱器並不需要發揮全部實力就能壓制

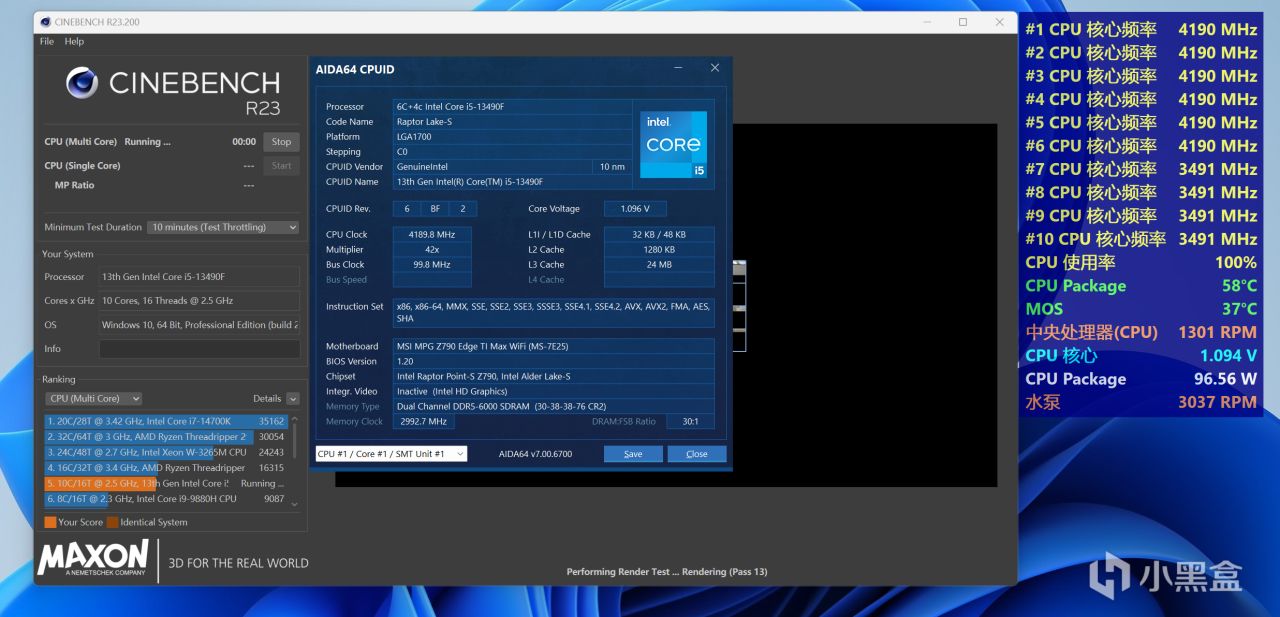

CINBENCH R23多核項目十分鐘烤機,Intel Core i5 13490F的CPU Package溫度爲58℃,CPU Package功耗爲96W,注意這裏使用的是360 AIO水冷

兩者在烤機方面的表現也是迥然不同,銳龍7 8700G的烤機頻率可達到4.8GHz,而Core i5 13490F則是4.2GHz+3.5GHz的大小核頻率,溫控方面Intel還是具備優勢,只是頻率確實要更低,功耗方面僅是表顯參考對比,銳龍7 8700G也只高出10W不到。

NPU硬件和AI性能測試

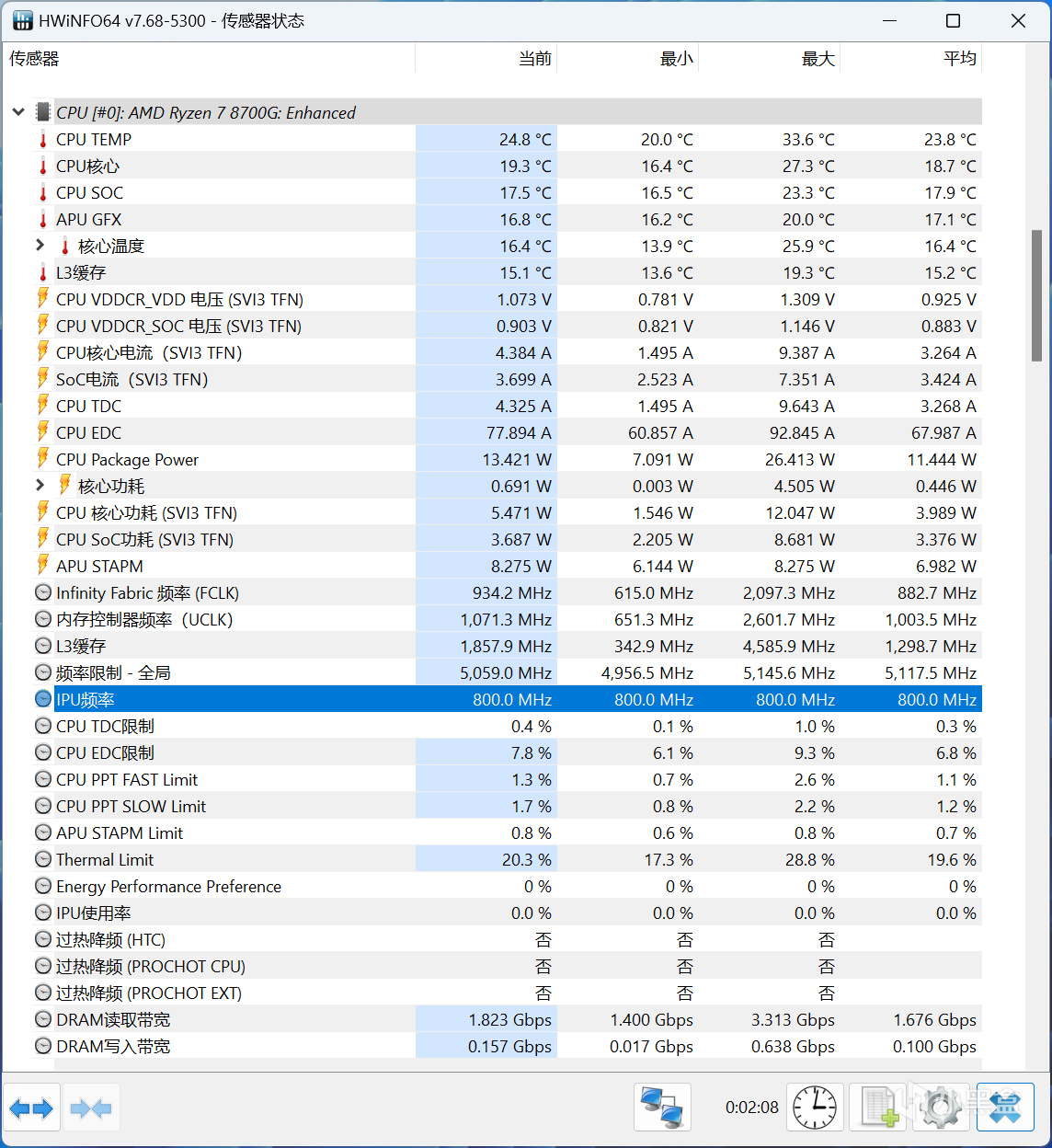

銳龍7 8700G的NPU硬件在目前Windows版本還無法正常顯示,不過使用HWiNFO64軟件是能看到IPU頻率和使用率的(未更新前會沿用GPU或者IPU的命名方式),等後續系統更新支持後會直接在Windows任務管理器中看到NPU運行情況。

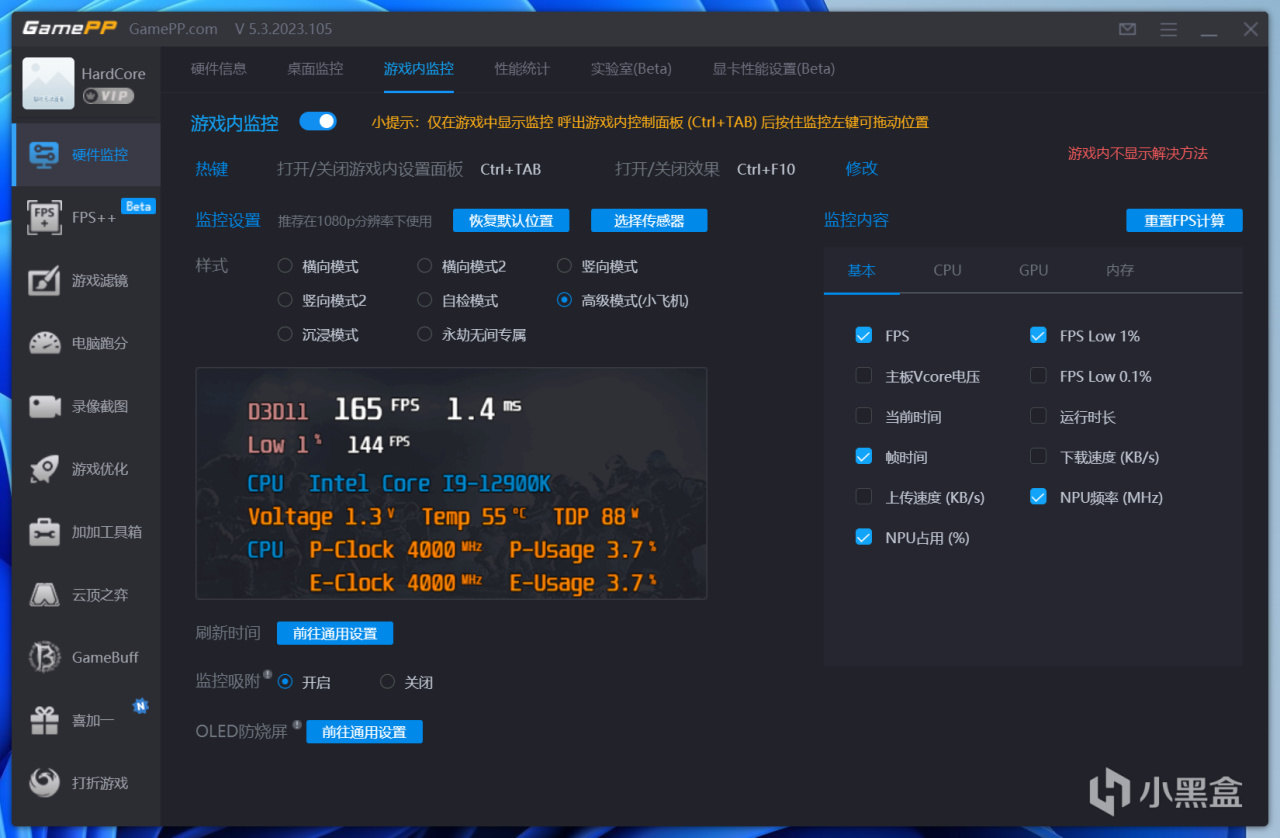

NPU硬件目前能支持的應用是遊戲加加(GamePP),注意本次測試使用的是遊戲加加內測版本,官網通用版本是不支持NPU硬件,可以在遊戲內監控看到NPU頻率和NPU佔用選項,這個軟件其實是調用了HWiNFO64監控部分,只不過操作起來更方便,符合國人習慣。

遊戲加加在遊戲中顯示的硬件詳情,參數是非常詳細的,個人覺得可以完美替代Afterburner了,畢竟HWiNFO64軟件更新速度是更快的

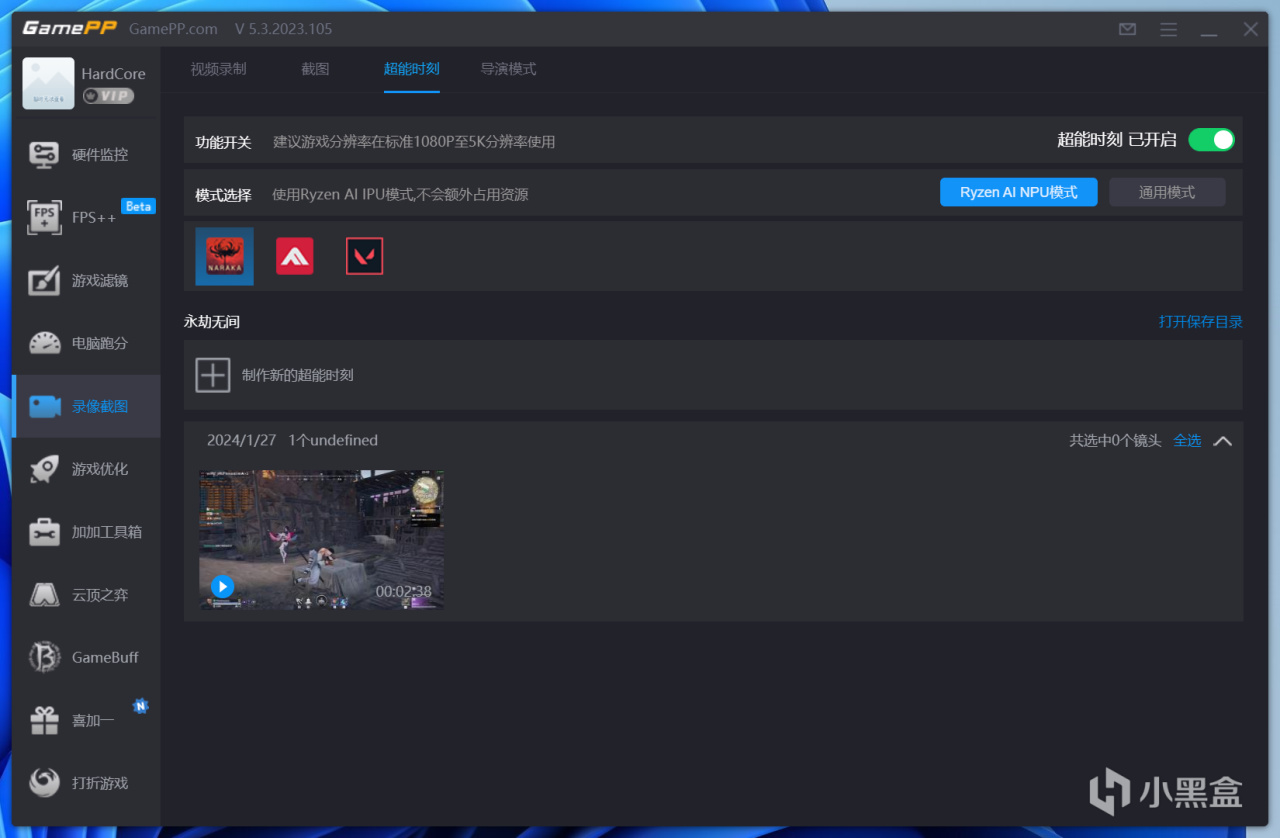

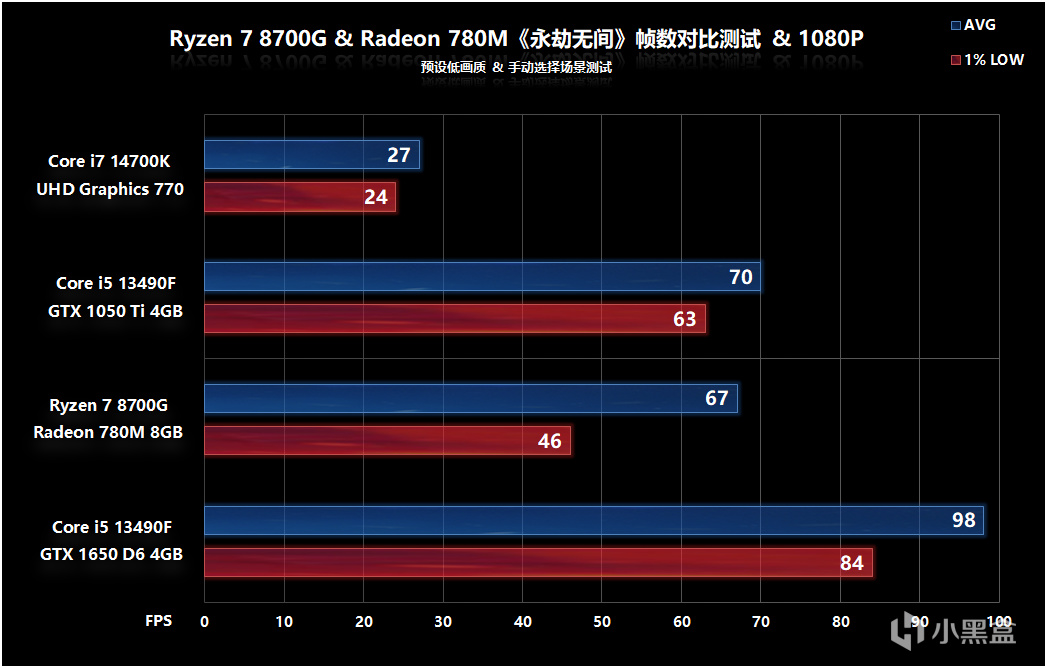

那麼NPU硬件在遊戲加加的運用實例是什麼呢?作爲遊戲玩家都知道,現今不少遊戲和顯卡都支持精彩擊殺鏡頭自動捕捉錄製,但傳統的錄製方式會佔用CPU或者顯卡資源,而使用NPU硬件就不會額外佔用銳龍7 8700G的資源了,目前已經支持《永劫無間》、《The Finals》和《無畏契約》三款遊戲,硬核實測《永劫無間》NPU硬件運行正常,一個擊殺鏡頭都沒有漏掉。

通過這個NPU硬件實例可以預料到什麼呢?顯然在Windows 12系統正式發佈後,伴隨而來的就是大量輕度AI應用的誕生,比如翻譯助手,直接調用NPU硬件就可以了,不需要在Google網頁上搜尋,準確率也更高,沒有NPU硬件的CPU,使用體驗將會落後一大截,尤其是對於辦公用途來說。

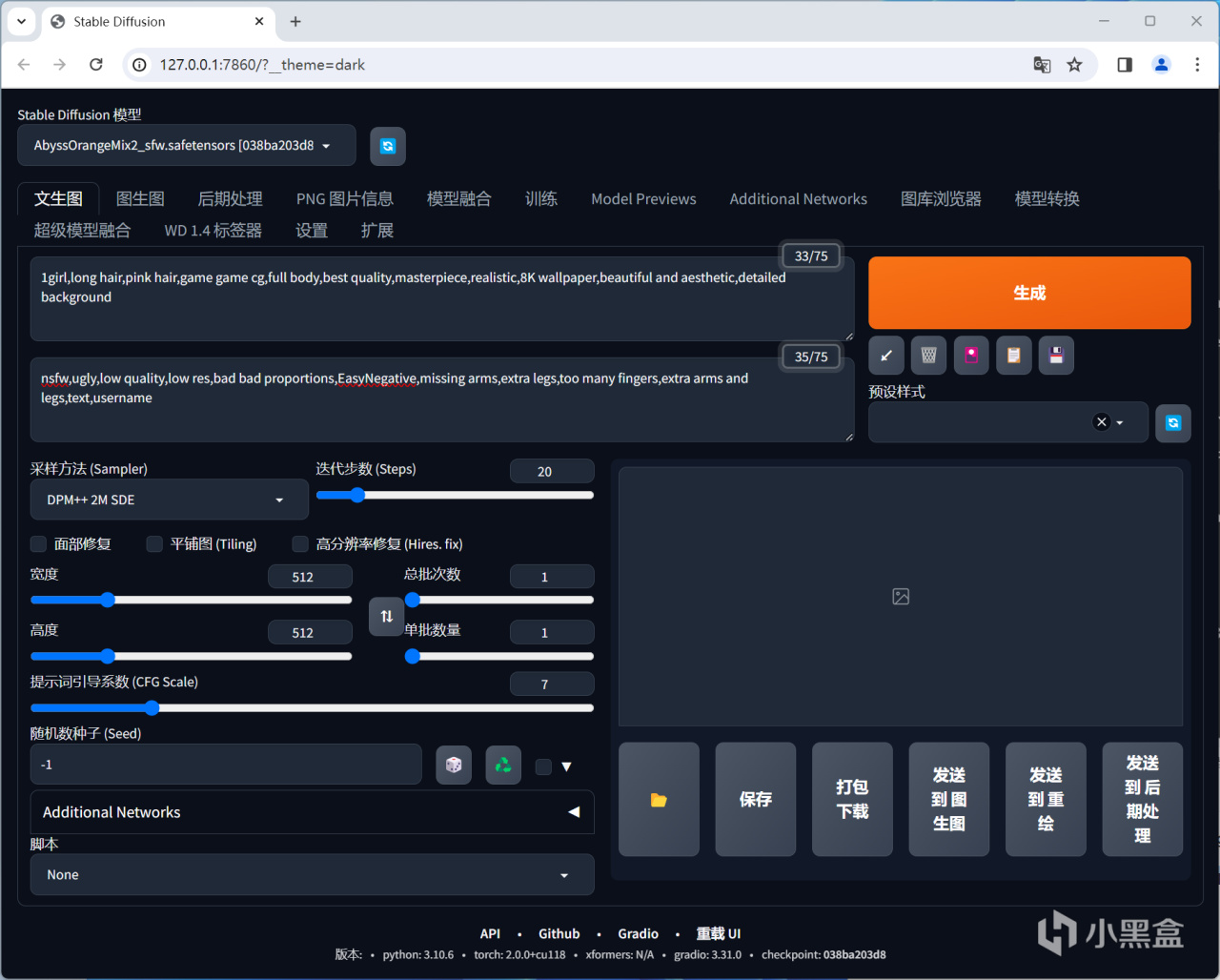

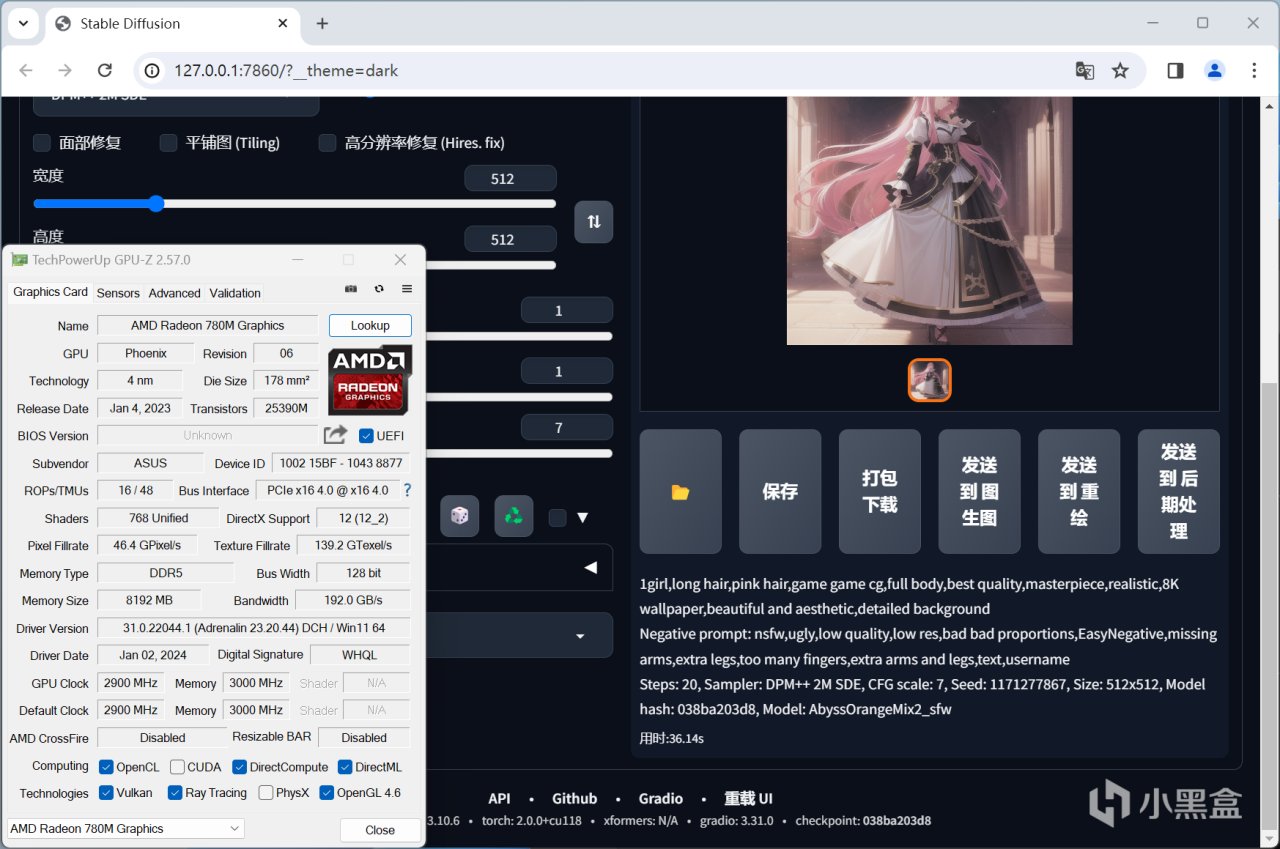

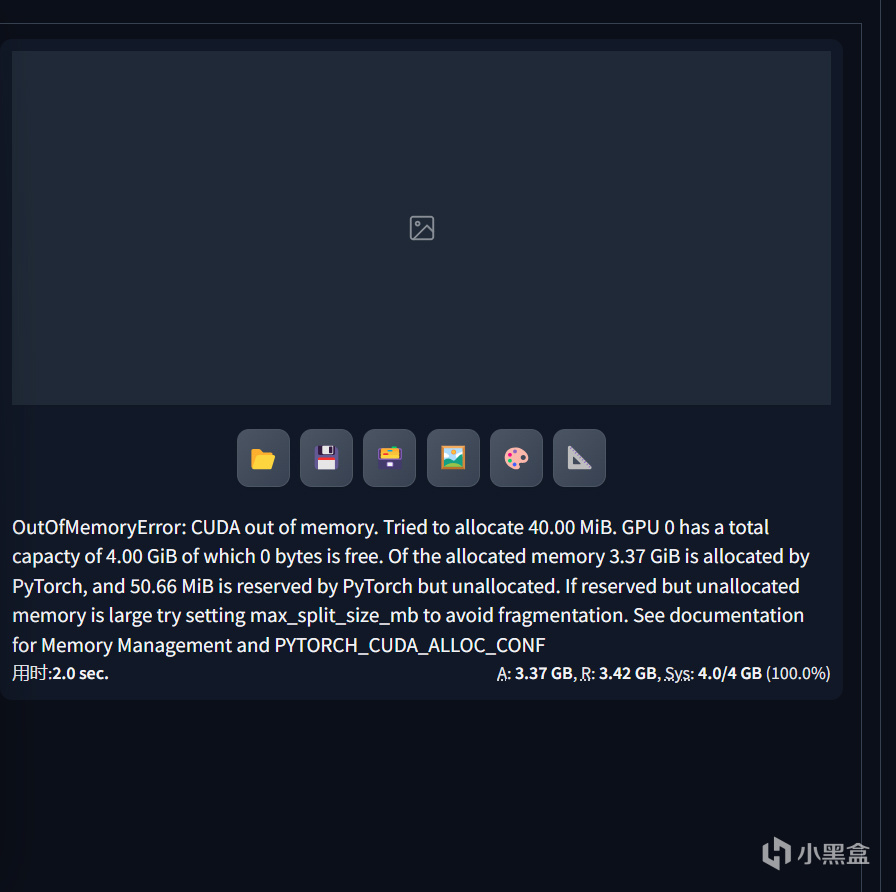

至於重度的AI應用,還是使用顯卡來跑,AI PC的大致概念就是如此。這裏就用最常見的Stable diffusion AI繪畫應用來測試一下Radeon 780M 8GB/16GB、GTX 1050 Ti 4GB和GTX 1650 D6 4GB的算力如何,具體參數設置下方可見,屬於常規玩法,A卡這邊是使用DirectML部署加速的,N卡則是常見的CUDA加速。

AbyssOrangeMix2深淵橙模型

正向提示詞:1girl,long hair,pink hair,game game cg,full body,best quality,masterpiece,realistic,8K wallpaper,beautiful and aesthetic,detailed background

反向提示詞:nsfw,ugly,low quality,low res,bad bad proportions,EasyNegative,missing arms,extra legs,too many fingers,extra arms and legs,text,username

分辨率設置:512X512

迭代步進:20

提示詞引導係數:7

生成批次、單批數量:1-1

Radeon 780M 8GB Stable diffusion AI繪畫時間爲36秒左右,可選SDXL中等顯存模式

Radeon 780M 16GB Stable diffusion AI繪畫時間爲34秒左右,顯存充裕選擇12GB模式就好

GTX 1050 Ti 4GB Stable diffusion AI繪畫時間爲36秒左右,要使用低顯存模式,不然沒法跑

GTX 1650 D6 4GB Stable diffusion AI繪畫時間爲46秒左右,同樣要使用低顯存模式,期間會喫掉一些內存

常規設置下,Radeon 780M 8GB AI繪圖效率是等同於GTX 1050 Ti 4GB,但很奇怪的是GTX 1650 D6 4GB居然要比它倆慢10秒,查看網上參考數據也是如此,在此Radeon 780M的最大優勢是顯存容量,應對分辨率更高的時候,甚至可以設置16GB,不過Radeon 780M得注意和內存方面的配比問題,經常跑AI繪圖的話64GB內存更合適。

GTX 1050 Ti 4GB和GTX 1650 D6 4GB使用更高分辨率輸出時,會直接提示4GB容量不足無法運行,如果是使用低顯存優化模式,效率直接大幅度下降,而且我們都知道Stable diffusion AI最常用的插件就是LoRA訓練模型,Radeon 780M在這方面的使用體驗會更好。

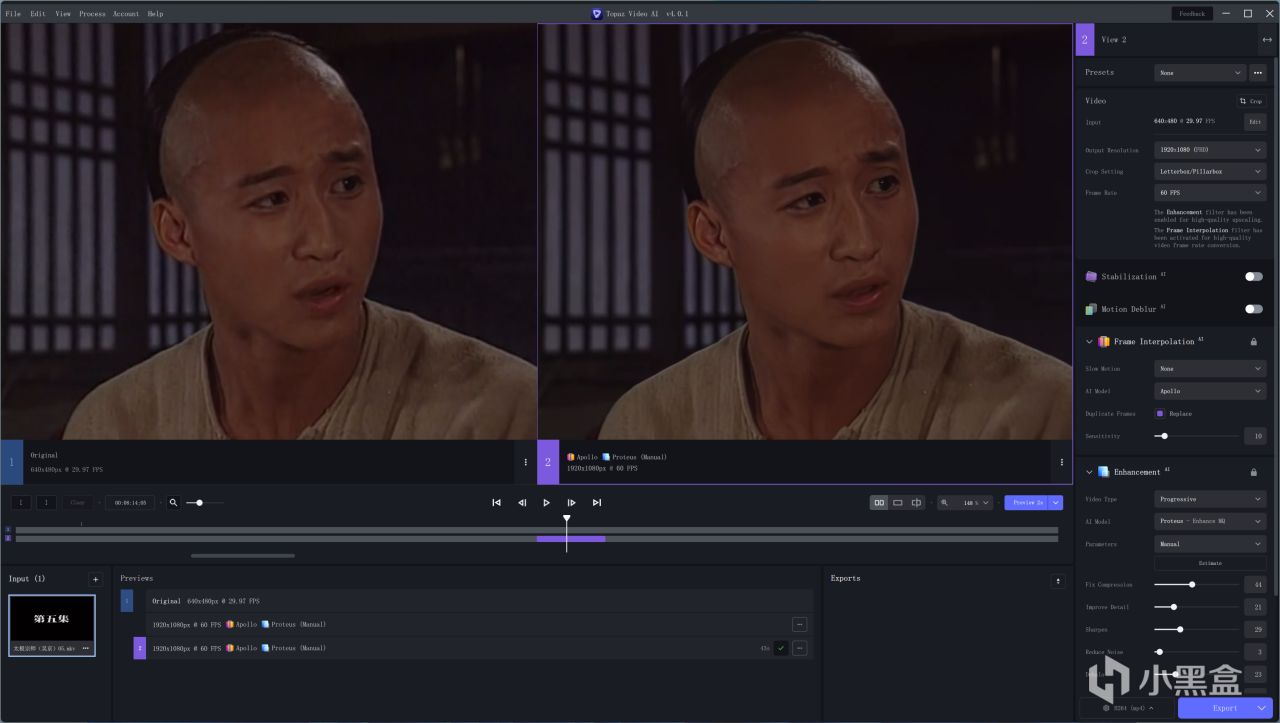

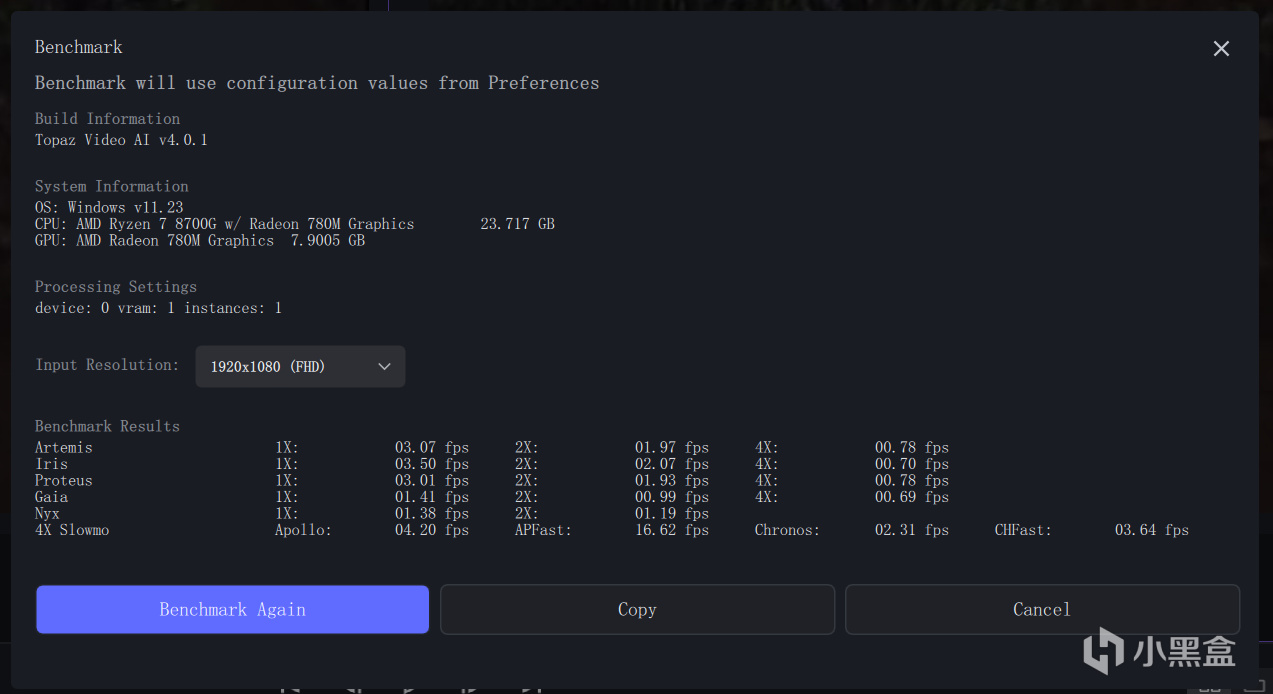

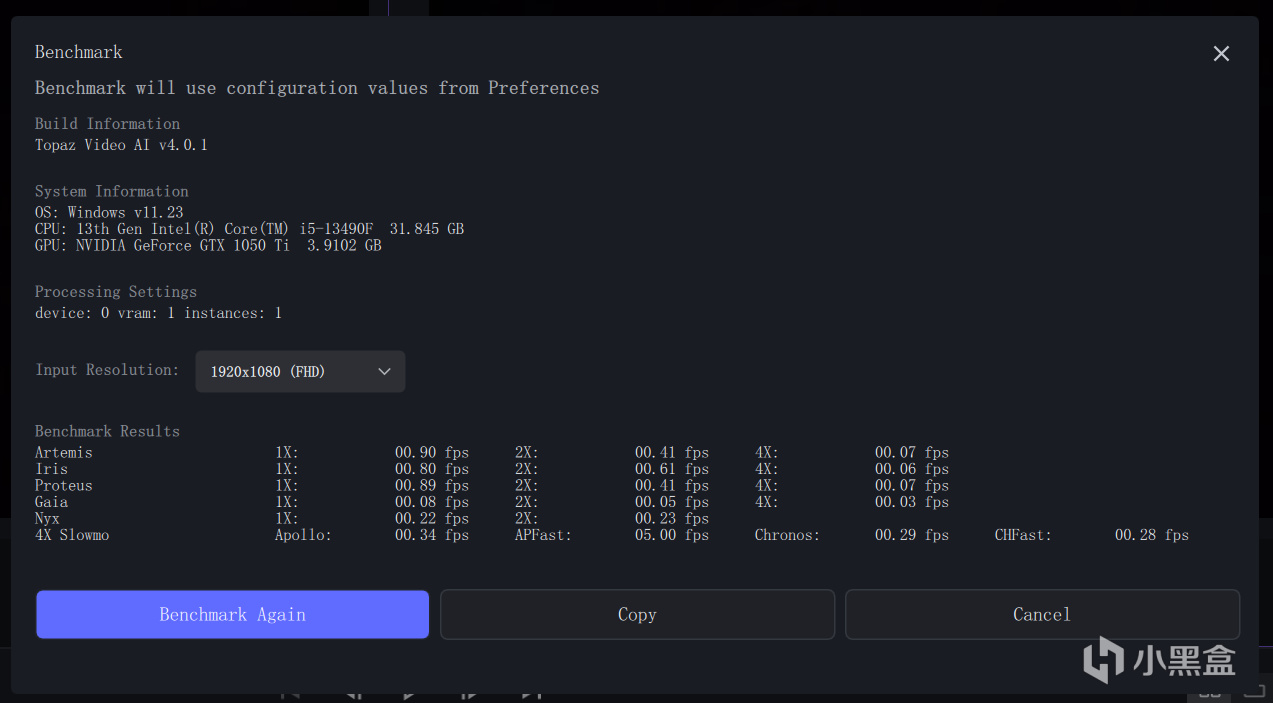

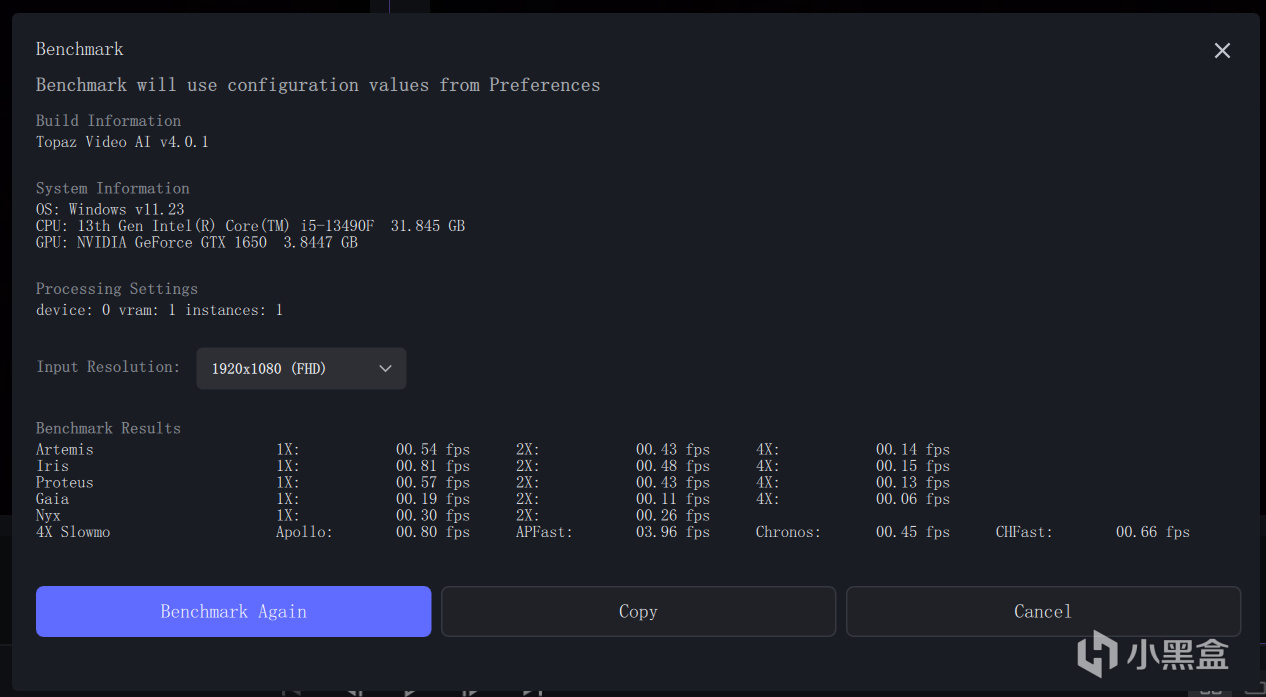

另外一個AI應用測試項目是Topaz Video AI,也是可以直接使用顯卡來跑,硬核經常用它來修復一些低分辨率的“粵語殘片”,修復到1080P觀影效果還是不錯的,不過修復過程是需要科學上網的下載模型的,也可以先離線提前下載好。插幀方面的修復常用模型是Apollo和Chronos,而圖像方面的修復常用模型是Proteus和Gaia,下面通過軟件自帶基準來看下Radeon 780M 8GB、GTX 1050 Ti 4GB和GTX 1650 D6 4GB性能差別。

Radeon 780M 8GB輸入分辨率1080P,各項模型的跑分性能

GTX 1050 Ti 4GB輸入分辨率1080P,各項模型的跑分性能

GTX 1650 D6 4GB輸入分辨率1080P,各項模型的跑分性能

Radeon 780M在這個AI軟件就是完全碾壓的狀態,插幀方面,按照Apollo和Chronos模型來看,性能要領先GTX系列好幾倍以上,對比GTX 1050 Ti 4GB最大甚至達到了八倍的差距(Chronos),而圖像增強方面同樣是天和地之間的差距,在Gaia模型中Radeon 780M可最大領先十八倍,而GTX 1050 Ti 4GB和GTX 1650 D6 4GB之間的性能差距就沒那麼明顯了,很大程度上制約的因素就是4GB顯存容量。這還只是基準測試,在實際應用當中,一部分長達幾十分鐘的影片,這結果不用說就知道誰更適合跑AI了吧。

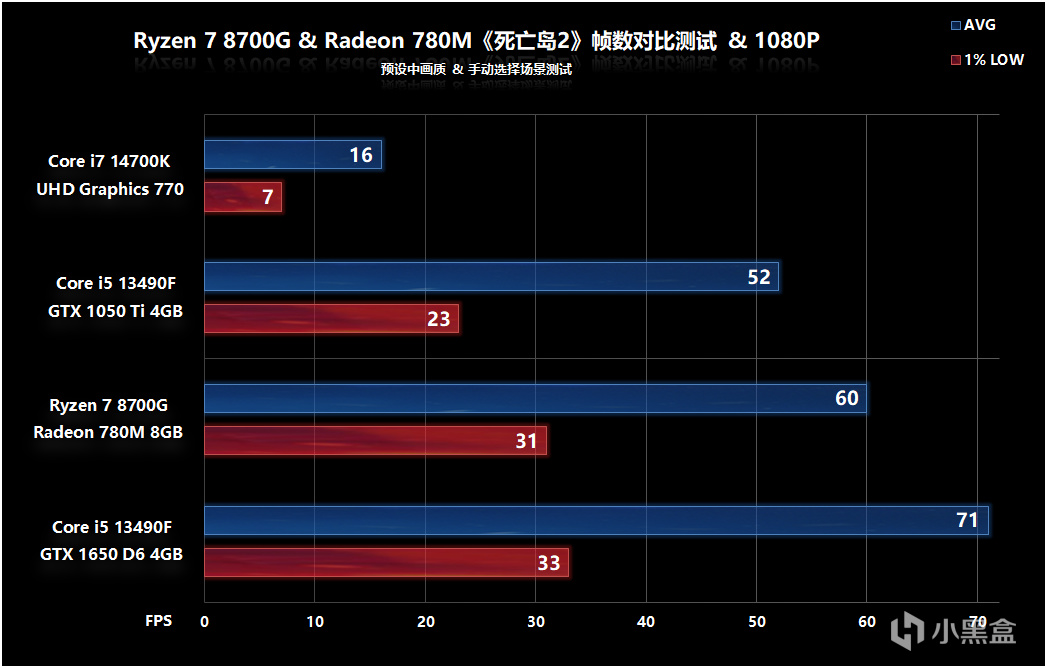

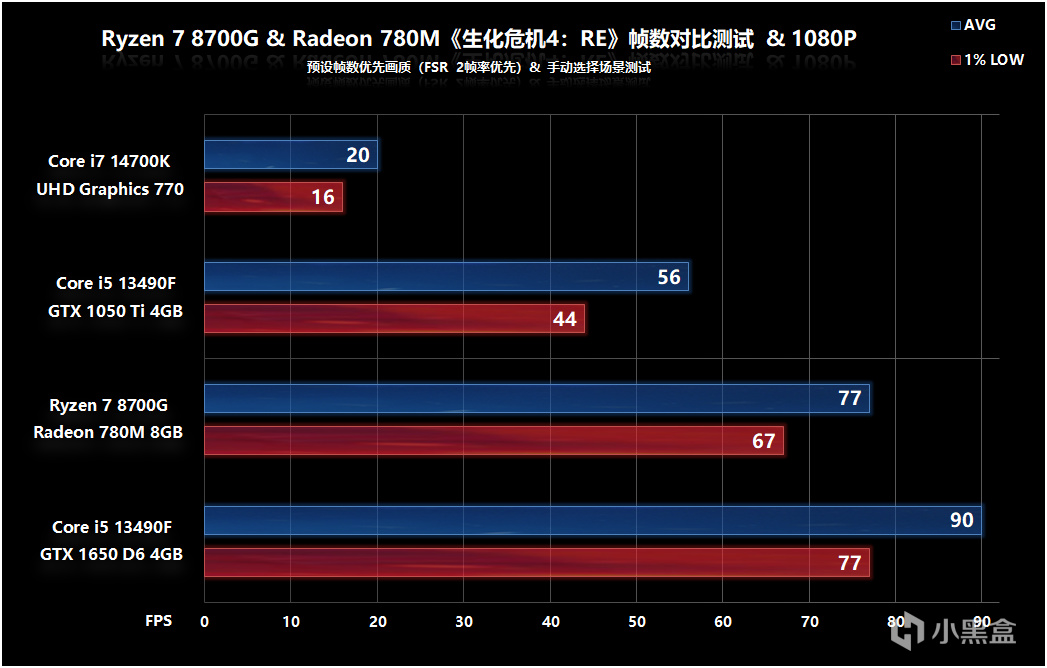

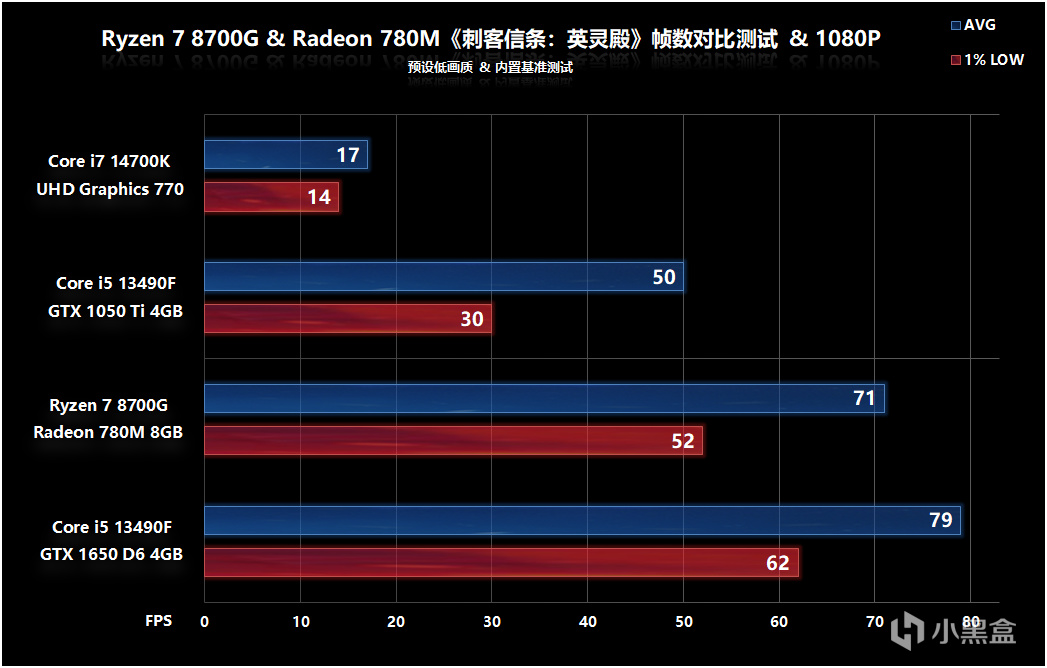

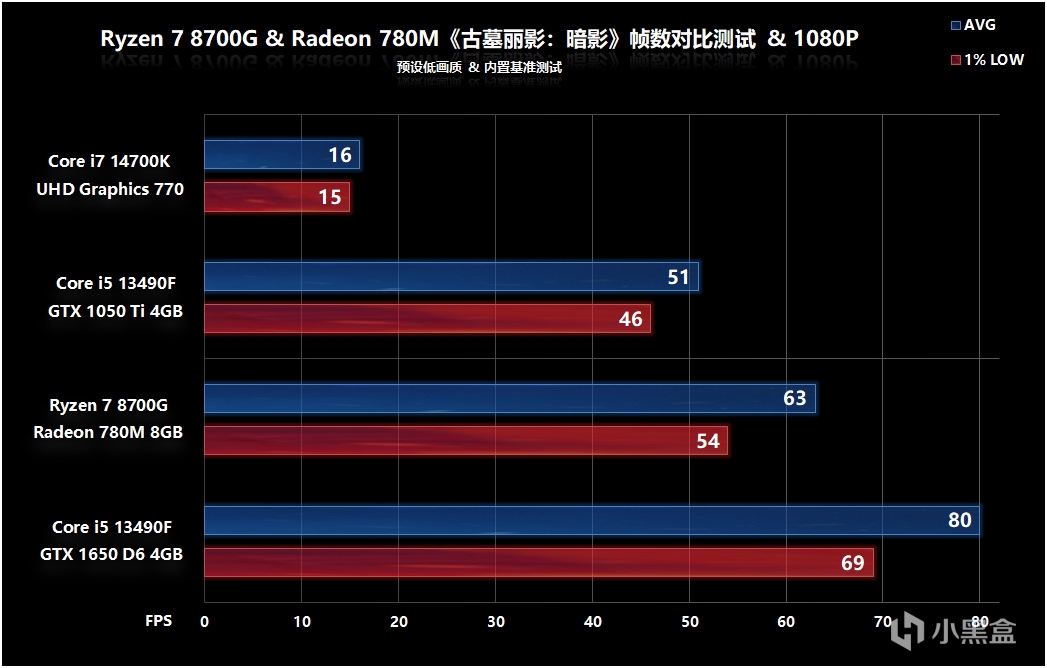

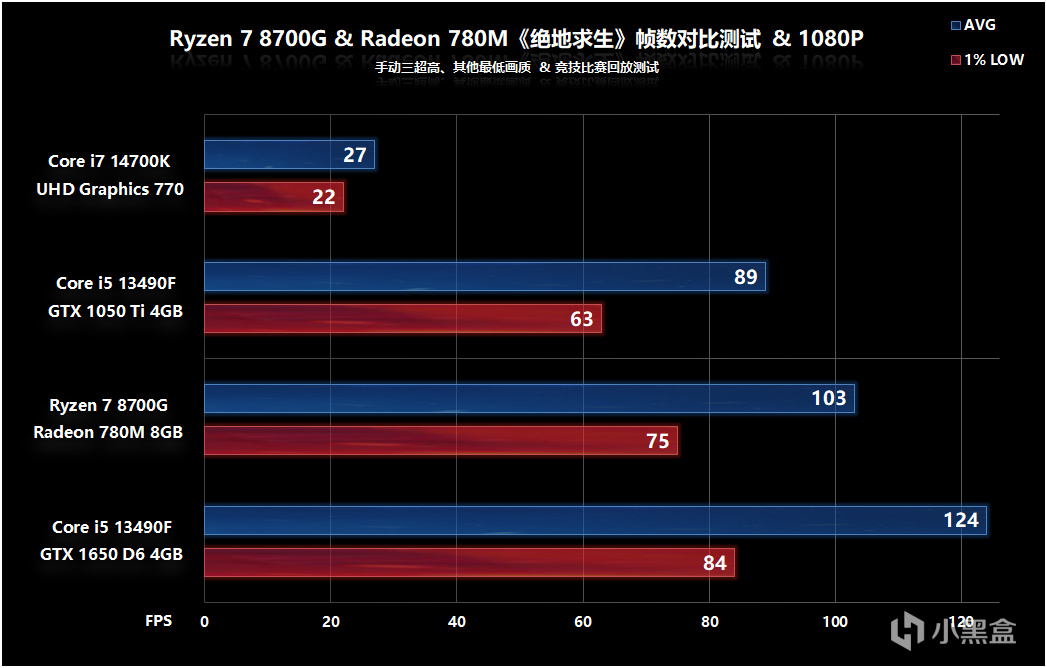

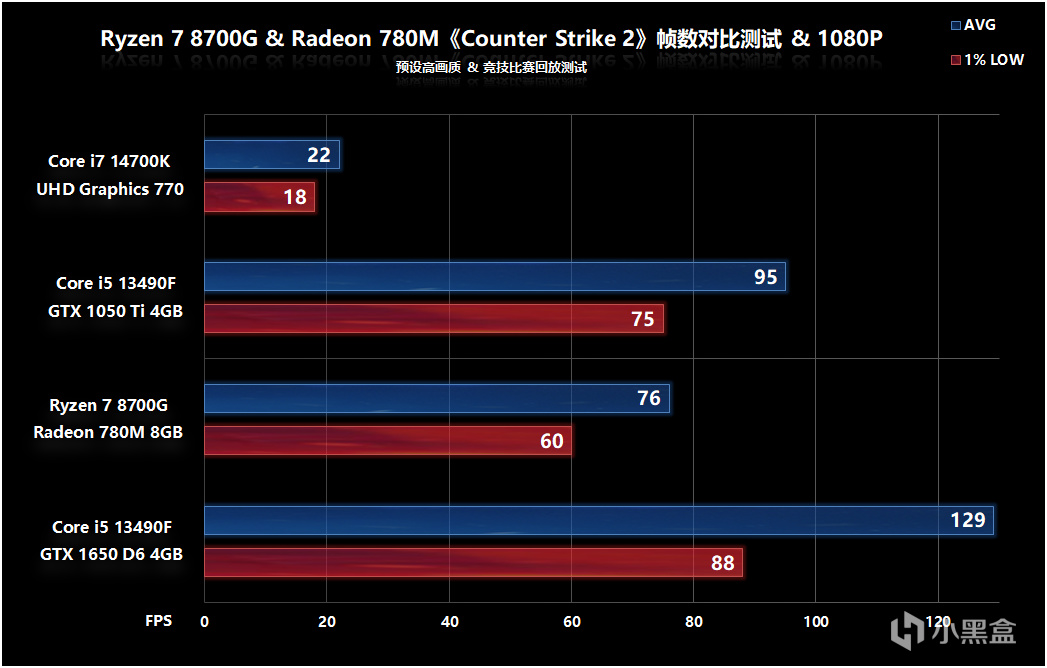

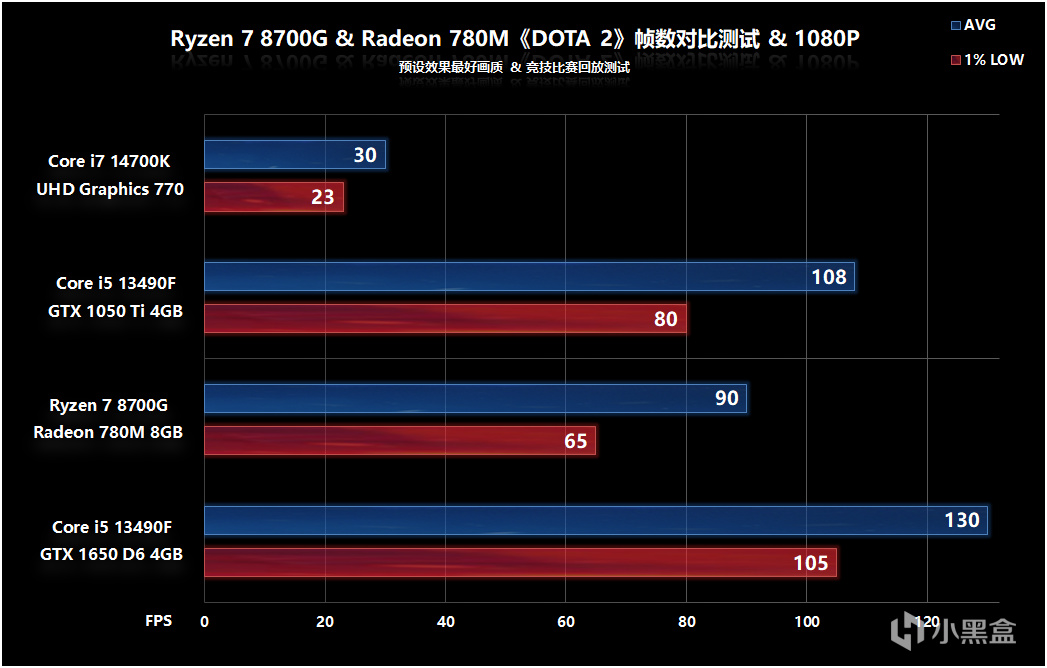

十款遊戲幀數對比測試

遊戲測試方面選擇了十款,其中有四款是屬於網遊競技類,六款屬於單機大作類,這些遊戲都是經過挑選的,對CPU和顯卡性能都會存在一定程度上的依賴,遊戲均來自Steam、Ubisoft Connect以及Epic Games平臺,所有遊戲均在1080P分辨率下進行測試,符合這三款顯卡的性能定位,遊戲畫質設定和測試方法都標註在數據圖表區域。

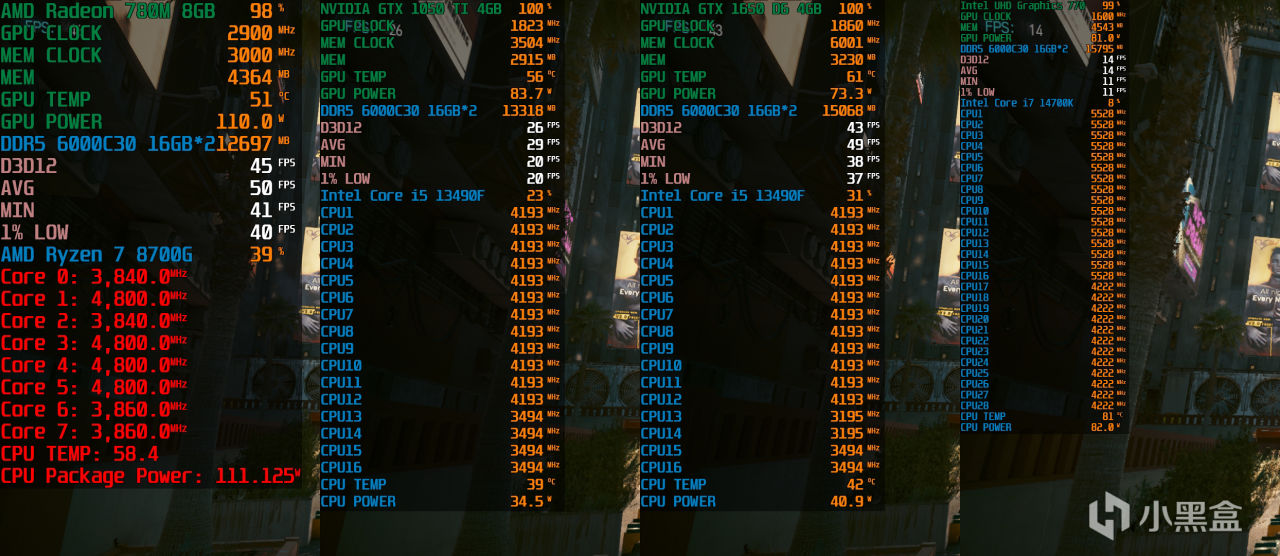

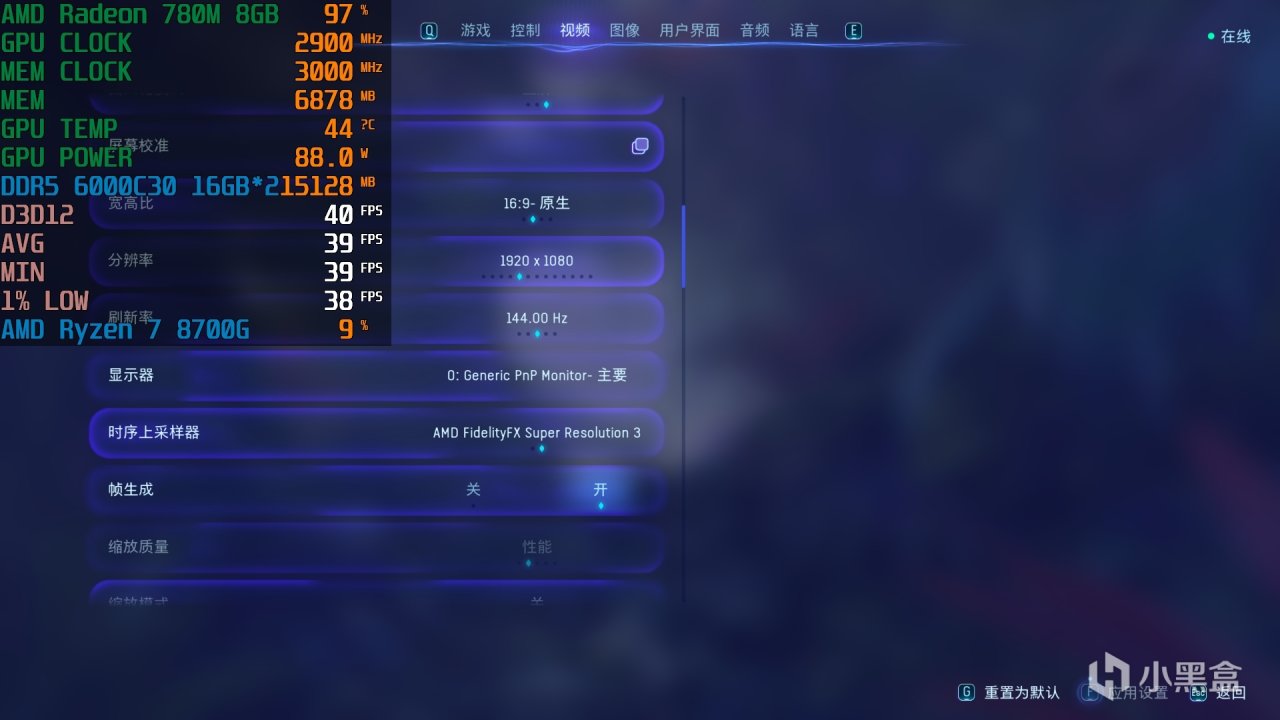

銳龍7 8700G(Radeon 780M 8GB)、Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1050 Ti 、Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1650 D6 以及Intel Core i7-14700K(UHD Graphics 770)在《賽博朋克2077》中的硬件運行OSD信息

在幀數對比前,可以簡單看下四套平臺不同的運行情況,銳龍7 8700G在遊戲中的CPU頻率是能達到4.8GHz左右,除了Intel Core i7-14700K平臺以外,其他三套平臺的CPU+GPU功耗都是110W左右,溫度表現也良好。

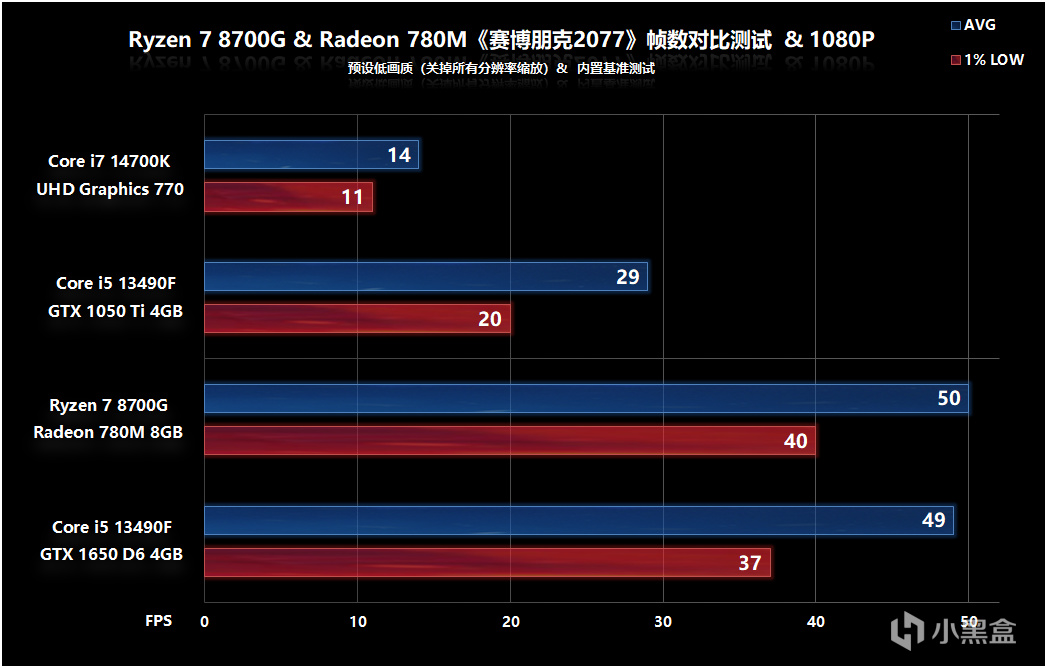

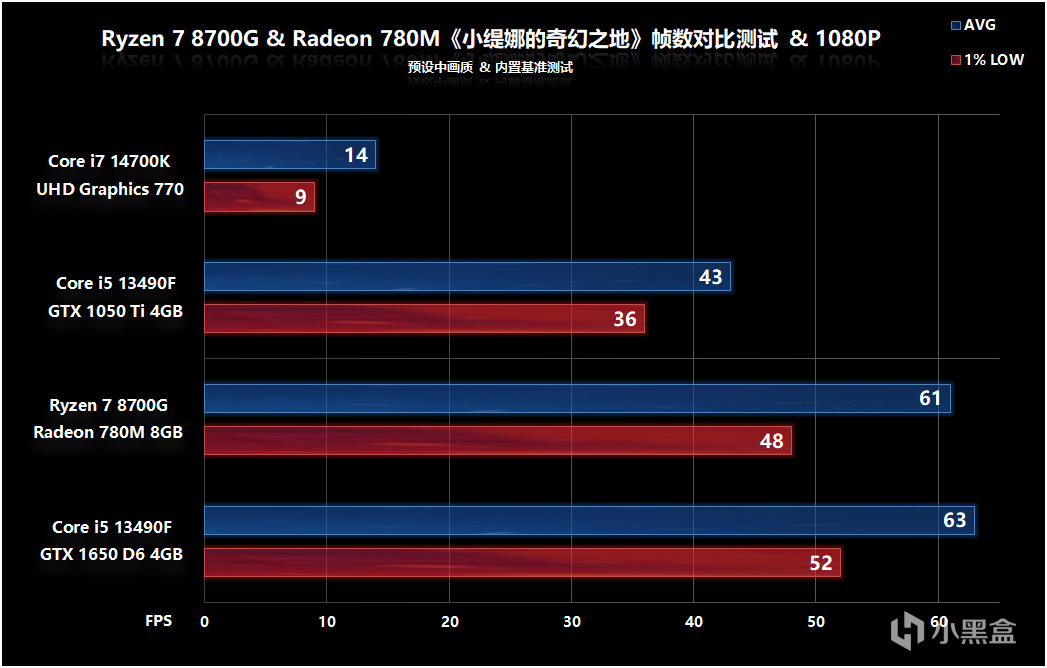

分析下以上10款遊戲幀數對比的結果,UHD Graphics 770規模和其他三者相差太遠,最好的遊戲《DOTA 2》才跑到平均30fps,基本是全程陪襯了。

而Radeon 780M 8GB在單機大作方面性能遠勝GTX 1050 Ti,平均領先38%,最大差距在《賽博朋克2077》這個項目,達到了恐怖如斯的72%領先幅度。不過GTX 1050 Ti在《CS 2》、《DOTA 2》和《永劫無間》中可以反殺Radeon 780M 8GB,這多半還是遊戲優化的緣故,而《絕地求生》由於更依賴內存延遲性能, 銳龍7 8700G(Radeon 780M 8GB)顯然表現就會比GTX 1050 Ti這邊更好。

但是Radeon 780M 8GB的性能對比GTX 1650 D6還是存在明顯差距的,落後幅度大致類似於Radeon 780M 8GB和GTX 1050 Ti之間,值得一提的是,在《賽博朋克2077》和《小緹娜的奇幻之地》中Radeon 780M 8GB和GTX 1650 D6差距就不大了,原因很簡單還是4GB顯存的瓶頸之處,Radeon 780M 8GB更能戰未來,部分遊戲的差距也能通過超頻的手段來拉近,比如《死亡島2》和《刺客信條:英靈殿》差距都在15%以下,超頻一下幀數完全可以做到無限逼近。

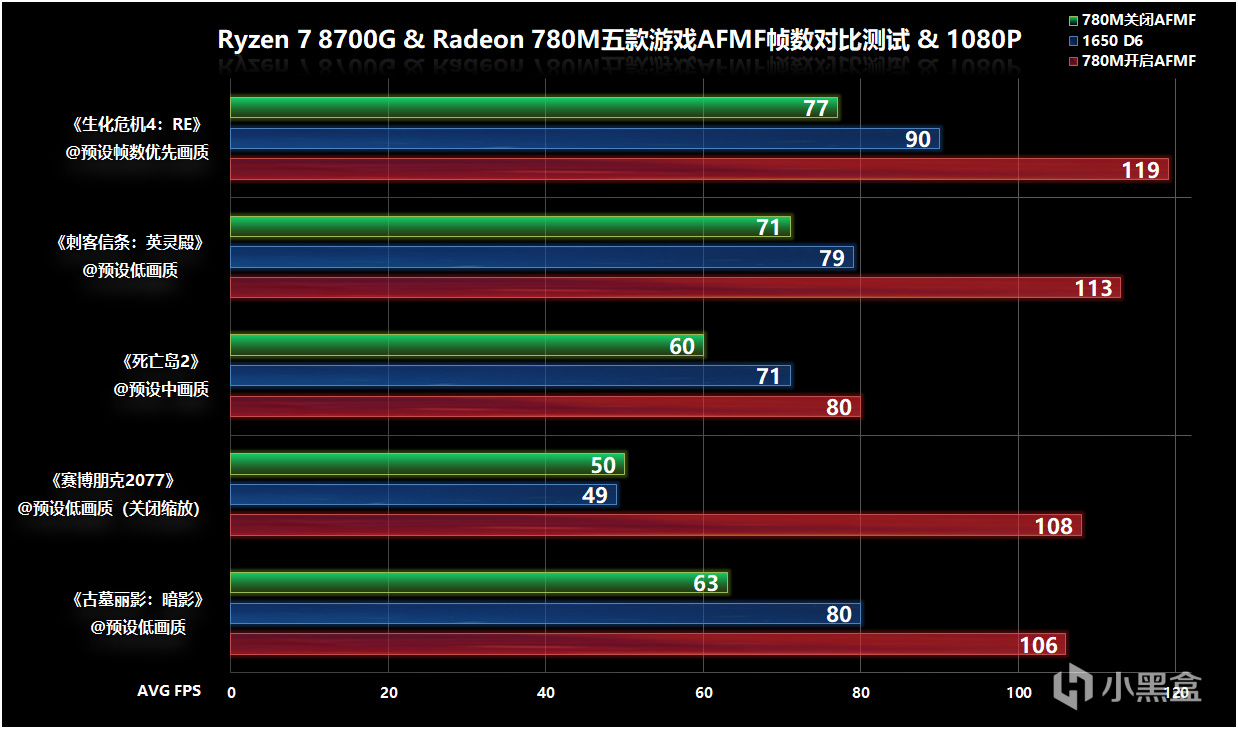

Radeon 780M也能玩AFMF幀生成?幀數反超GTX 1650 D6

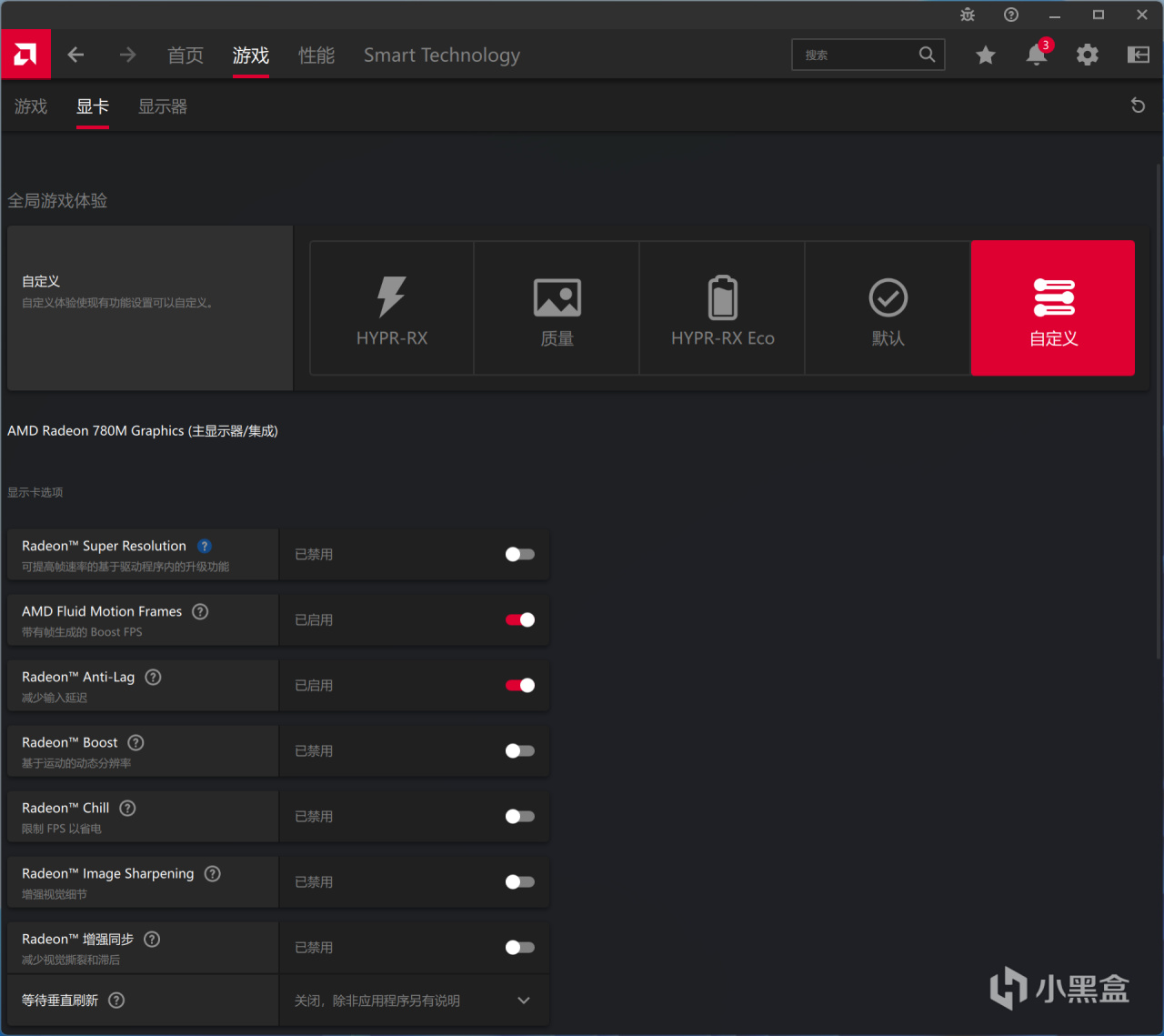

Radeon 780M是採用RDNA 3架構打造的核顯,最大程度上是支持FSR 3.0技術,FSR 3.0是基於遊戲引擎開發(對不同遊戲的運動矢量進行細化分析),不過現階段支持FSR 3.0的遊戲並不多,截至目前爲止只有九款,只能說FSR 3.0又是Radeon 780M一個戰未來的顯著特性,這裏就不測試了,重點來說說AFMF技術。

AFMF技術核心原理和FSR 3相同,只不過是基於AMD驅動就能實現,通用性更好,只要遊戲支持全屏模式就能啓用,本次測試中Radeon 780M就能完美開啓AFMF技術。在本月31號銳龍8000G正式上市時,正式版的顯卡驅動也可以讓銳龍8000G支持AFMF技術。

AFMF方面測試了其中五款單機大作,開啓後Radeon 780M幀數大漲,在《賽博朋克2077》中提升幅度甚至超過了100%,五款遊戲平均下來提升幅度達到66%,實際幀數表現已經趨向高刷水平,完美超越GTX 1650 D6實現逆風翻盤,不過AFMF技術並不推薦在網遊競技類中使用。

結語

全文體驗下來,銳龍7 8700G各方面表現讓人滿意,按照硬件全新價格來看,它和Intel Core i5 13490F+NVIDIA GTX 1050 Ti /GTX 1650 D6平臺的購入價是非常接近的,銳龍7 8700G平臺的優勢個人總結有以下幾大方面,總得來說離不開“戰未來”三個字,符合AMD產品的調性。

一、首先銳龍7 8700G憑藉着純大核規格、更高頻率,其CPU性能要強於Core i5 13490F,而且它內置了針對AI輕度應用開發的NPU硬件,對於今年即將上線的Windows 12支持無疑是更好。

二、其次內置的Radeon 780M核顯顯存分配靈活(最大可分配16GB),AI應用表現要比GTX系列好太多了,在2024年AI應用爆發元年選它顯然比GTX系列更爲合適。

三、遊戲性能方面Radeon 780M能在大多數遊戲中遠勝GTX 1050 Ti,作爲核顯來說1080P分辨率已經可以流暢運行絕大數遊戲,它也支持FSR 3.0和AFMF這兩種更爲先進的戰未來技術,並且可避免了某些遊戲因爲4GB顯存太小被爆的情況,通過一些手段也可以讓它的遊戲性能持平甚至領先GTX 1650。

四、最後對於DIY硬件發燒友來說,APU的超頻折騰樂趣顯然也更多,性能提升也很明顯,比移動端的銳龍8000更好玩,下一篇我們重點討論一下。

五、目前最強APU整合方案,ITX裝機愛好者的福音

關於價格方面,Ryzen 7 8700G:建議售價2599元,31日發售當天秒殺優惠價2499元,Ryzen 5 8600G:建議售價1749元,31日發售當天秒殺優惠價1699元,如果近期需要裝機,預算在主流區間,需要戰未來,那麼銳龍8000G平臺就一定很適合你了。

本次測試相關配件介紹

本次測試全程使用華碩ROG STRIX B650-A GAMING WIFI吹雪(簡稱ROG B650-A吹雪)這款主板,板型採用ATX形式,外觀方面採用吹雪系列專屬風格的大面積散熱裝甲覆蓋,裝甲採用大量ROG STRIX圖案元素修飾,銀白色配色也很適合純白主題裝機方案。

ROG B650-A吹雪在供電用料也是相當下功夫,供電模組覆蓋大面積散熱片,I/O裝甲上還有ROG RGB LOGO燈,採用12+2(60A)供電模組,配合8+4pin供電接口,驅動最高端的銳龍9系列處理器也是非常輕鬆的。

ROG B650-A吹雪擁有四根DDR5內存插槽,最大支持192GB容量,內存頻率方面最高支持到DDR5 7600+MHz,完美支持AMD EXPO認證的內存產品,並支持華碩AEMP技術自動增強DDR5性能,喜歡用銳龍處理器折騰DDR5內存,這款主板也是挺合適的。

ROG B650-A吹雪由於採用更大的ATX板型,擴展性和兼容性也更好,主板擁有一根金屬加固的PCIe 4.0X16顯卡插槽(自帶顯卡易拆鍵),以及一組支持PCIe 4.0X4的全長PCIe插槽+兩組PCIe 4.0x1插槽。M.2插槽方面均覆蓋散熱裝甲,其中一組支持PCIe 5.0x4模式,剩下兩組均支持PCIe 4.0X4模式。

I/O方面,主板擁有多達9組USB接口,其中還包括兩組USB Type-C(USB 3.2 Gen 2x2+USB 3.2 Gen 2),其他方面像2.5G網口、Wi-Fi 6E無線網絡、視頻輸出、音頻輸出等配置也是一應俱全,還支持BIOS FlashBack功能。

本次測試內存來自宏碁掠奪者的Pallas II凌霜DDR5 6000 16GB*2套裝,凌霜系列定位是面向主流DDR5市場,頻率可以選擇5200 /6000 /6400/6600 MHz這四種,本次選擇的DDR5 6000MHz,這頻率在Zen 4架構基於1:1同頻下效能是最好的,顏色方面可選擇星光銀和石耀黑兩種。

內存採用了簡約好看又實用的鋁合金散熱馬甲,整體充滿金屬質感,在其表面能看到一些關於內存的裝飾元素:Pallas II、PREDATOR以及DDR5 LOGO,內存還特別設計了一個銀邊劃分的雪花圖案區域來呼應其凌霜的命名。

內存另一面貼有參數標籤,Pallas II DDR5 6000支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO技術,開啓後可達成DDR5 6000C30-38-38-76 & 1.35V,超低時序的調教更有利於發揮銳龍處理器的性能,手上這套還採用了海力士A-DIE原廠顆粒,想用銳龍處理器衝擊DDR5高頻也是輕鬆達成。

Pallas II DDR5 6000定位是主流市場,外觀是沒有RGB燈設計的,不過在細節處理方面也是用心了,在內存頂部採用了拉絲紋路處理,和本身金屬質感就很搭。

本次測試銳龍7 8700G的CPU散熱器是九州風神冰立方AK500S數顯版,最大的外觀賣點是頂部採用鏡面式智能數顯,支持CPU狀態實時顯示和ARGB燈效,配合全黑化設計外觀足夠簡潔好看。散熱器配備一枚FDB軸承的FK120風扇,最大轉速可達到1850RPM。

冰立方AK500S數顯版採用了6mm*5熱管設計,熱管直接接觸CPU頂蓋散熱效果是更佳的,本身散熱器也屬於單塔風冷結構,160mm的優化高度,挺適合銳龍8000G這種功耗不高的平臺。

冰立方AK500S數顯版的所有扣具也是對應的全黑化設計,保證了視覺效果的統一性,其中一個扣具還是AMD和Intel平臺通用的,安裝會更便利和人性化。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com