時至今日,風冷市場已然成熟,但千篇一律的塔體外觀有些讓人審美疲勞。遙想十餘年前,在那個散熱廠商還沒有充分了解“風道”概念的年代,消費者們也樂意讓自己的電腦“霸氣側漏”,彼時的風冷市場可謂百花齊放,奇葩輩出。

本文中所介紹的散熱器,它們或外觀獨特,令人印象深刻;抑或原理創新,令人眼前一黑;更有甚者,能夠兼具二者之長,讓人哭笑不得。本系列文章裏,我們就將盤點那些在造型結構上創新的奇葩散熱器們。

萬景華的過往

說到“萬景華”與ID-COOLING,或許大家並不會將它們與“頂尖性能”聯繫到一起。在不少用戶的印象中,“不思進取”纔是與這品牌相配的形容詞。

然而,作爲業內知名的代工廠,萬景華也曾有過屬於自己的高光時刻。在眼前這款散熱器上,萬景華呈現給我們的 是與今日截然不同的技術形象。

讓我們將時間撥回2013年。

FI-REEX

在代工領域蟄伏十餘年之久,萬景科技終於有了屬於自己的品牌——ID-COOLING。在今年的臺北電腦展上,FI-REEX於ID-COOLING的展臺驚豔亮相。

作爲散熱市場的新秀,FI-REEX散熱器是ID-COOLING的首款作品。它不僅代表着品牌的技術實力,更寄託了萬景華一戰成名的決心。下面就請跟着筆者的步伐,一起領略這款奇特散熱器的魅力吧。

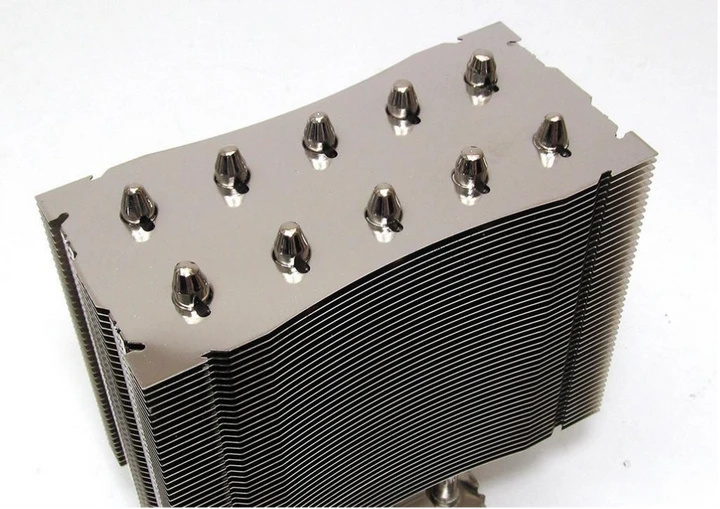

八條熱管一字排開,厚重的塔體迎面而來。除了驚爲天人的規格之外,這款散熱器還有更多特點。

FI-REEX並沒有採用常見的純銅底座,ID-COOLING尋求了不同凡響的解決方案。一整塊“真空腔均熱板”被安裝在底部,而這正是FI-REEX的特色所在。

顧名思義,“均熱板”與傳統銅底的最大不同,便在於內部的真空腔體。它加工有複雜的毛細結構,並非通過簡單的金屬導熱。

抽成負壓的均熱板中注有冷卻液。它在靠近芯片的一端受熱蒸發,內部的氣壓將其帶到冷凝側。藉助液體蒸發吸熱、液化放熱的原理,熱量得以迅速傳遞開來。

也正因此,均熱板的導熱效率達到了1000W/m.K以上,是銅底的數倍之多!

比起普通的熱管,均熱板更寬、更薄,導熱方向也由原本的縱軸 轉變爲了整個熱源平面。ID-COOLING正利用了均熱板的這一特性,將它用在散熱器的底座上,意在使熱量快速擴散、增加導熱面積。

採用均熱板底座的產品固然少見,然而ID-COOLING並沒有止步於此。若要領略其中的真正精髓,我們需將目光看向散熱器的中央,聚焦在熱管工藝上。

說到FI-REEX散熱器的“熱管”,這款產品的佈局更是獨特:數條熱管沒有經過彎折,徑直從底座上破穿而出!

這是什麼情況——是ID-COOLING濫竽充數的“假熱管”嗎?

並非如此!這是被稱作“3D均熱板”的新興技術。

衆所周知,扁平的均熱板接觸面積大,而細長的熱管傳熱距離遠。如今,“3D均熱板”將兩種方式相互結合,同時兼顧了接觸面積、傳熱距離的雙重優勢,導熱效率由此大爲提升。身爲業界資深代工廠,萬景華的實力由此可見一斑。

複雜的技術,自然帶來了更高的成本,FI-REEX的定價同樣高端。這款產品的售價約爲650人民幣,海外價格更是高達110美元!

作爲初出茅廬的散熱品牌,如此高端的產品能得到消費者認可嗎?

HUNTER VC-3D

前代產品折戟沉沙,但ID-COOLING仍不願放棄“3D均熱板”的構想。2015年,名爲“Hunter VC-3D”的升級型號於臺北展會上發佈。這一次,萬景華做了許多調整。

在前代產品FI-REEX之中,8mm熱管採用迴流焊工藝同鰭片相連,作爲續作的HUNTER VC-3D自然延續了這點,更在細節上進行了改進。

Hunter VC-3D共有8條8mm熱管,如此豪華的硬件配置,足以令所有對手相形見絀、望塵莫及。

其中6條熱管徑直從“3D均熱板”中引出,而剩餘的傳統熱管則分列塔體外側。

兩把14cm PWM風扇掛在塔體之上,它們使用液壓軸承。有着1600RPM的最大轉速,風量則是76.8CFM——並不算高,但要發揮“3D均熱板”的實力已是綽綽有餘。

眼前這款Hunter VC-3D散熱器上,一切已是登峯造極。“風冷之王”的桂冠近在眼前,但ID-COOLING似乎從未加冕。如今的我們也對它知之甚少,彷彿這款旗艦產品未曾存在過一般——這是怎麼回事?

技術的侷限

作爲依靠冷卻液導熱的產品,“均熱板”與“熱管”都有特定的使用溫度。熱量一旦超過限制,毛細作用帶回的液體將無法滿足蒸發所需;而若是溫度太低,則冷卻液無法完全氣化,“蒸發吸熱”難以爲繼。

“3D均熱板”技術的侷限性就在這裏——均熱板的腔體本就已夠大了,再加上柱狀熱管的內腔,需要多大的熱量才能蒸發內部的冷凝劑,從而“啓動”3D均熱板呢?ID-COOLING給出的答案,是高達120W以上!

在Hunter VC-3D推向市場的2015年,正是英特爾“牙膏”的巔峯時期。在那時,即便是高端的i7-6700處理器,熱設計功耗(TDP)也僅有65W,遠遠達不到“3D均熱板”所需的啓動溫度。

在熱源的功率不足時,Hunter 3D-VC的表現完全不能與傳統方案拉開差距。對於這一特性,ID-COOLING本可以選擇避而不談。但他們仍決定開誠佈公,將它寫在了商品介紹中。

對於Hunter 3D-VC註定的結局,ID-COOLING已是心知肚明,他們表示:“我們並不期待它熱賣,因爲它原本就只屬於千分之一的小衆人羣……”

知其不可而爲之,ID-COOLING執着地成就了“3D均熱板”的最後一舞。這項技術原理不過是被世人所輕輕觸動,卻已足夠驚豔。

作爲技術創新的頂尖產品,FI-REEX和Hunter 3D-VC卻沒能在歷史上留下濃墨重彩的一筆。隨着停產而被世人遺忘,更爲生不逢時的它們平添了悲涼的色彩。

作爲率先量產“3D均熱板”的技術先驅,兩代ID-COOLIN**品均黯然落幕。消沉的萬景華重回低端市場,繼續幹起了代工產品的老本行,直到今天。

後來的故事

ID-COOLING的故事或許已經結束,但“3D均熱板”的探索並沒有終結。

就在Hunter 3D-VC黯然離去不久,AMD “銳龍”於2017年橫空出世。競爭壓力之下,INTEL被迫使用規模更大的CPU作爲回應。最終,功耗控制倒向失控。自此,處理器的發熱逐年攀升,而“3D均熱板”終於迎來了久違的機會。

動輒90℃乃至上百度的高溫,正在超出熱管的能力極限。伴隨着散熱技術的發展,“3D均熱板”終於被世人重新拾起。此時,業內的另一家知名代工商——酷冷至尊,接下了探索的接力棒。

在不久前落幕的ComputeX展會上,一款又一款搭載“3DVC均熱板”的原型散熱器驚豔亮相。這一次,它們不再曲高和寡。人們驚歎於它們的強大,相信這能指引行業的未來。

而在此刻,FI-REEX卻靜靜地躺在品牌官網的角落裏。與周遭低端產品格格不入的它,正訴說着那段不成功的歷史,徒留生不逢時的嘆息。

“3D均熱板”那令人爲之側目的性能,和ID-COOLING所處的境遇 形成鮮明對比,共同譜寫了一曲散熱領域的創新悲歌。不知何時,我們才能再次見到當年意氣風發的ID-COOLING、那位探求極致的行業先驅呢?

“早歲那知世事艱,中原北望氣如山”

希望這些文章能幫到你!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com