造型、内胆、设计,我把有关于ARC60的一切都埋在这里了······

观前提醒:本文仅代表个人观点,仅供参考。

全文近8千字,预计阅读时间27至40分钟。

弧

你喜欢60%吗?

八月中旬,VERTEX (维塔科思)工作室寄来了一把ARC60(弧60)。

意外、困惑、惊喜,一时间五味杂陈。一方面ARC60的团购销售已于几周前结束了,此时送测似乎显得有些多余。但更让我意外的是他们送测的原因。

看到你一直都很喜欢我们的产品,也想让你谈谈ARC60。

能得到一个工作室认可,对我这样的普通玩家而言,是一种莫大的荣幸。

关注我的朋友都知道,我是一个不会摄影的玩家,夸张点讲,不会拍照在客制化圈子里相当于断了条腿,能够体验作品机会寥寥无几。而能玩上好的作品更是一种缘分,这把ARC60,便是缘分之一。在钻研了一段时间之后,提笔却又成了难事,ARC60虽是佳作,但写一篇简析并非易事。

客制化键盘,是一个低门槛,人人都能上手玩一玩的爱好,相较于其他品类的数码产品,键盘参数相对有限,其功能也基本停留在输入这一质朴层面,但若深入探讨键盘内外的种种思路细节和逻辑,其实并不像大多数人所想的那么简单。而有关工艺和设计的理解,对于我这样的普通玩家来说又是一道知识的鸿沟。写出有理有据有价值的内容,需要时间的沉淀。尽管对于当下环境而言,写客制化键盘这个品类可能有些徒劳,但毕竟爱好如此。

有关ARC60的所触所感,我也将在这篇文章中尽数呈现,且当一乐。

配列与造型

从套件和团队的命名不难看出,对几何概念的解读一直是Vertex设计的重要灵感来源,弧与角(ARC&ANGLE)皆是如此。

作为Vertex的首秀,ANGEL80给我带来了许多惊喜,尽管它并不完美,但仍有可圈可点之处。而相较于ANGEL80的高人气,ARC60在国内社区则显得有些名不见经传。

问题出在哪里?在这段时间的使用中,我对于ARC60在国内外截然不同的人气也有了一些思考,按照惯例,让我们先从配列讲起。

小而美的60%

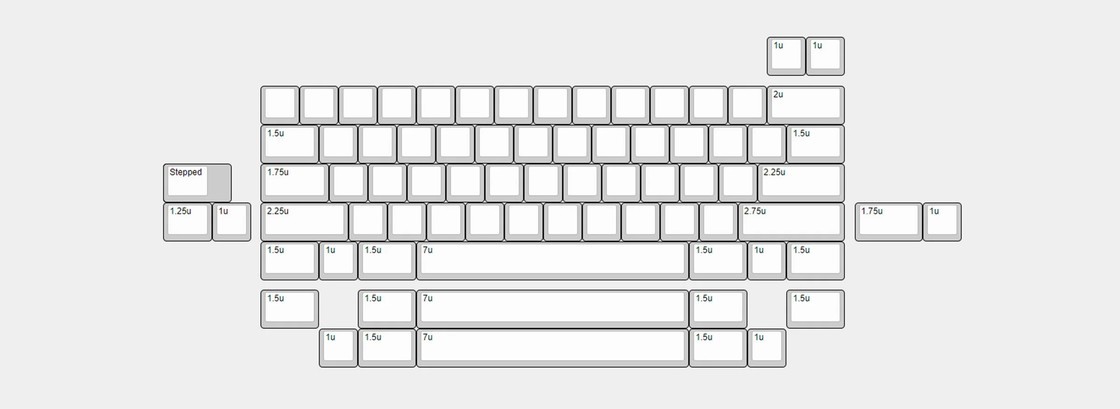

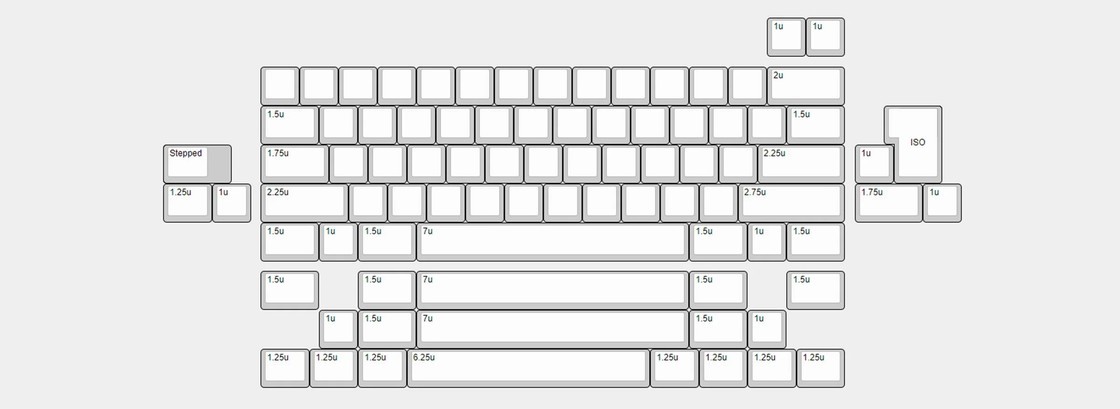

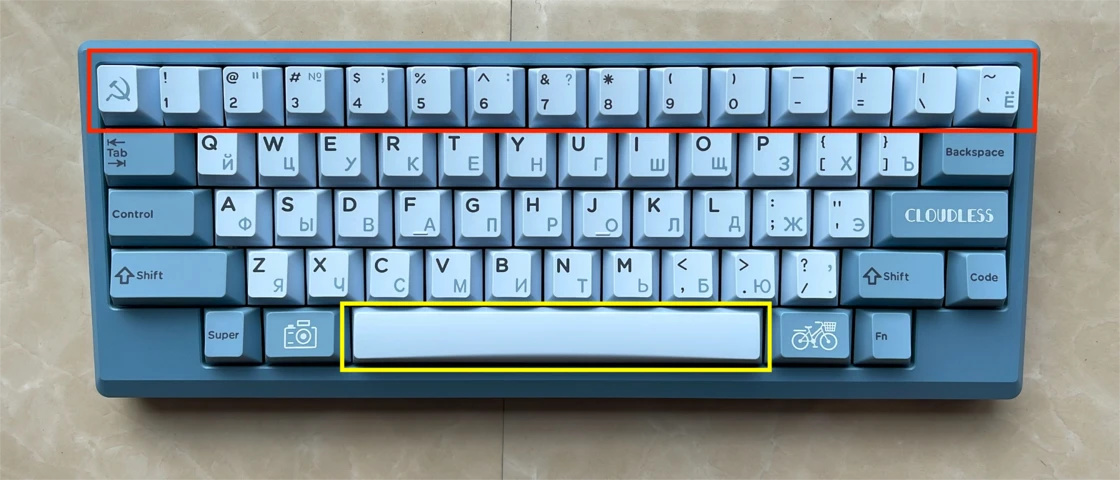

热插拔:支持WKL/Tsangan/HHKB(7u空格),不支持ISO配列

焊接

ARC60是一把60%配列的键盘,60%也是我心水的配列之一,小巧的身躯,「对称」的美感,以及灵活的布局,这也使得我对60%的喜爱远超65%,这是一个富有客制化趣味的配列。

从历史地位来看,60%配列在一众配列之中属于「老牌劲旅」。产品方面,既有Vortex TAB60、Poker 60以及其他一系列知名品牌的60%配列键盘,也有GH60这种在客制化键盘领域具有里程碑意义的作品。研发层面,60%配列的开发程度堪比海贼王里的橡胶果实,在一众键盘爱好者的研发下具有极高的配列灵活度和大量的适配外壳与配件。

但从市场角度来看,60%配列键盘在整个机械键盘市场中并不是主流的选择,甚至是有些小众的。暂且不谈占据绝对优势的大配列(≥80%),即便是在「没有数字键盘」的细分市场中,60%也很难被称为「大众的选择」。究其原因,一语道破天机。

你的键盘没有方向键,怎么用?

我明白,再多的好也没法改变传统派对于实体方向键的执着。但在2023年,「小键盘干重活」早已不是难事,尚且不谈各位大佬自研改进的固件软驱,光是via和vial就足够支持日常所需的切层映射,而许多奇怪配列的布局和映射逻辑更是「精妙绝伦」。

同时,60%也是我认为最适合中文体系的小键盘入门配列,在质疑这些奇奇怪怪的小键盘之前,不妨先试试切层映射的方向键。

接下来,让我们来简单聊聊ARC60的外观设计。

大胆跳脱的造型设计

直线属于人类,曲线属于上帝

从设计理念来看,ARC60和ANGLE80,其实是一对互补的主题套件,由顶点(vertex)生出的角(angle)与弧(arc)共同交织出形与面。

如果说ANGEL80是基于「角」的理解所提炼的元素进行设计,那么ARC60则是「弧」。

由顶点延伸出直线,由直线形成角,再由角交织出面,ANGEL80的一切都基于此。破形配重和三角月长石以及边框比例,搭配最小限度的曲面倒角,使得这把套件虽摸起来不算太割手,但看起来却是锐意十足,

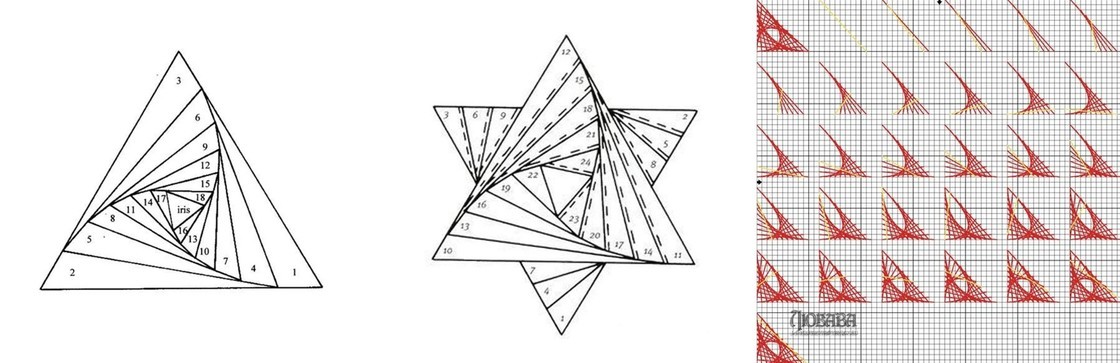

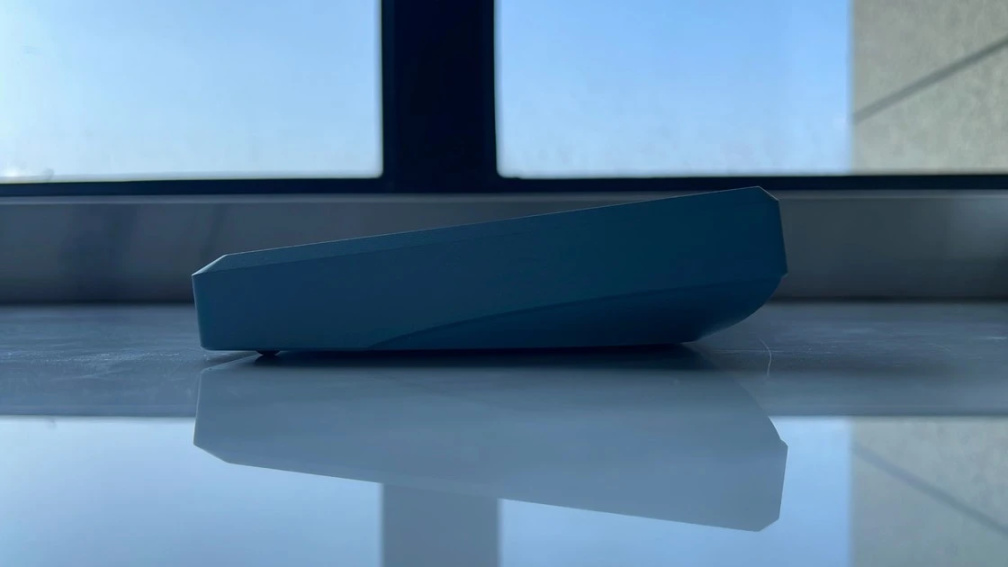

ARC60的灵感则是源自鸢尾折叠,通过对三角形的变形,创造出曲线。键盘的底部配重设计部分受到鸢尾折叠图案的启发,而键盘的大部分曲线也基于此。与angle截然不同的是,arc是由面拼接出线,再由线凝聚成视点,虚幻的交汇点提供了模糊的边界感,不同于ANGEL80的横平竖直ARC60的曲线肆意地伸展、蔓延,犹如波浪。

不过,尽管设计上强调了曲线的灵感,ARC60并不是一把外形「圆润」的键盘。相反,它呈现出相当「方正」的轮廓。通过大倾斜的切割和留白的设计,勾勒出了ARC60的形体,同时起到了「分割」的作用,让你能清楚地感知到键盘的立体感。

再从整体来看,天包地的上下盖设计搭配流畅贯通的线条,同时没有任何多余的修饰,连铭牌都藏于内部,外观极其纯粹而内敛。

当然,如果你要说没有装饰的造型就是「公模」,我觉得多少有些牵强了,至少从辨识度来讲,ARC80绝对是极好辨识的,甚至比ANGEL80更容易辨识。

有关于ARC60外观的评价,比起「美与丑」,「怪」才是我最常听到的。

这也是ARC60小众的原因,大胆跳脱的设计和纯粹弧的运用,正面虽然运用倒角曲线减少了过于板正造成的刻板感,但这也带给了它不易被人接受的「又圆又方」的视觉效果。

在分析完配列、造型之后,现在让我们来探讨一下真正让ARC60在国内人气雪上加霜的原因——组装门槛。

重拾基本功——焊接

不论是造型、配列,甚至是配色,这些因素主要是个人偏好的体现,ARC60究竟为何在国内不温不火?对此,我思索良久,直到我跟vertex聊到焊接与热插拔,聊到ARC60在国内外截然不同的人气处境,他们说的一句话,点醒了我。

现在好多送测做视频的都不愿意甚至是不会焊接。

或许,答案就在这里。ARC60在国内不温不火的原因,在于它有一定的组装门槛。

在2023年听到「组装门槛」这个词,你或许会有些诧异。是的,ARC60是一把具有一定「组装门槛」的套件。虽然这所谓的「门槛」只是简简单单的焊接,但今时不同往日,焊接作为客制化键盘甚至DIY领域的基本技能,在热插拔普及之后,这项基础技能在客制化键盘领域已经日渐式微,关于这一点,我相信那些专业从事代组的博主会比我更清楚。

诚然,热插拔技术的推广让更多人接触到了客制化键盘,也让更多玩家能够轻松上手,它的便利性是毋庸置疑的,作为一个玩家,我也从热插拔这项技术的推广中获益良多。但我仍旧认为,具备焊接技能对于深入玩键盘会有很大帮助。这或许说出来有些要当众矢之的的味道,当然也可能是我自作多情,毕竟并没有多少人关注我不是么。

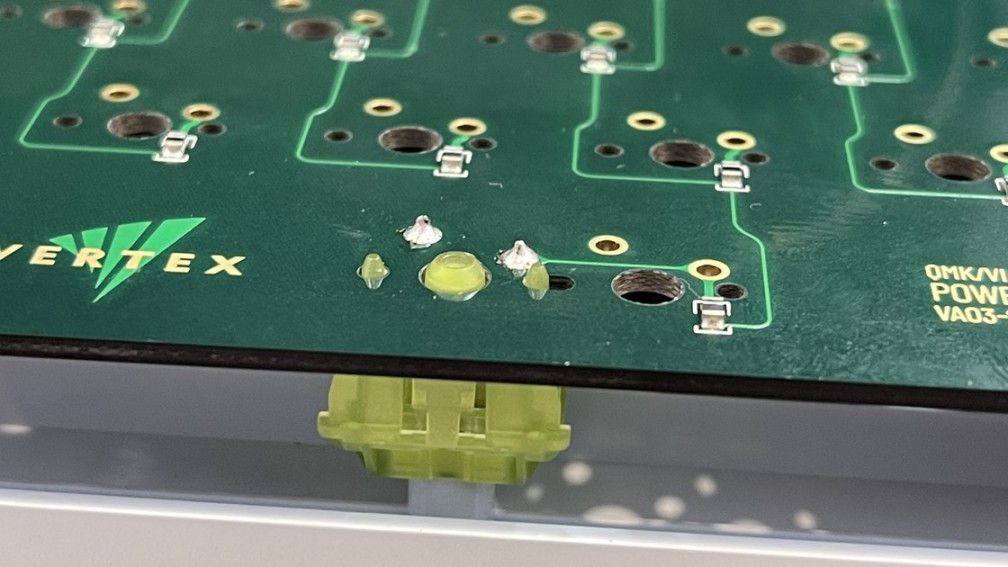

回到焊接这个话题,我并不是想表达会焊接就高人一等或者有什么优越感。实际上,焊接键盘轴体是一项非常简单的技能,它既不是微型焊接这种需要使用高倍率的显微镜和非常精细的手部协调的手艺,也不是BGA焊接这种需要高度的技术和精度的焊接作业。轴体焊接这件事,只要你踏出第一步,上手是很快的事情,后续还能延伸到键盘飞线维修、剪线键盘改造等一系列DIY拓展。

当然,热插拔也不是不纯之物。热插拔的便利性以及对于客制化键盘的推广作用是不可忽视的。但同时,拒绝焊接,就已经拒绝了相当一部分有意思的产品设计了,同时也很难体会到一些套件最甜美的部分,而ARC60便是其中之一。

焊接是深入体验键盘的一种方式,它不是唯一的方式,但也不应当忽视。

静下心来,花个一下午,慢慢去组一把键盘,这个过程我很享受

说完了ARC60的配列与造型,我们来讲讲潜藏在外表下那些朴实内质。

朴实无华的内胆

与ARC60的纯粹外观相呼应,它的内胆结构也相当简约和朴实,没有复杂的零部件或独特的设计。采用三层式结构,包括上盖、中框和内胆,以及底壳。严格意义上来讲,这里一共有四个组件,但我更倾向于将内胆和中框视为一个整体。主要原因是ARC60这把键盘的内胆设计中,中框和内胆有着强关联。当然,你也可以把它划分到外壳组中,随你喜欢,内胆的固定方式采用了相对传统的贴棉条的Gasket Mount。

底壳

底壳部分,整个底壳非常规整,将一切不平整的地方用配重进行了填充。当然,这里仍旧有一些我想要吐槽的地方,就是外露配重的一部分是盖在长条形配重上的,这可能是出于对设计美观的考量(两块配重无缝衔接),但假若你的字板坏了,你就需要拧开所有的螺丝,将外露配重抬起后才能拿出长条形配重。虽然子板更换的概率并不高,不过碰上一次还是略显烦心。

讲到底壳,绝对绕不开配重这个话题。不知道屏幕前的各位对此有什么看法,于我而言,「重量」在很长一段时间里,是衡量一把套件质量水平的重要标准之一。乍听起来是有些意义不明甚至反直觉的,因为在键盘乃至所有数码产品的发展史中,「轻薄」一直是各家努力发展的方向,例如笔记本电脑、相机、耳机等等,而机械键盘方面则是发展出了矮轴键盘这样的特化产品。

那么,舍弃了轻薄和便携的客制化玩家,究竟为什么如此痴迷于「重」?

除开诸如外观质感等因素,「重即是好」之所以能够成为客制化键盘玩家近乎图腾的信仰,实际上有其合理之处。基于密度越高的材料反映出来的声音是越干净这一点,从早期客制化对于铝合金的执着到后续铜配重热潮,以及全铜键盘的出现。对于设计相对原始的套件而言,高密度带来的是最直接、最简单的提升方式。这有点像在游戏中提升角色强度最简单的方法——调高数值。这种提升并不涉及到复杂的机制或美感,但却有着绝对的暴力。

但在ARC60上,这一点被「舍去」了。底壳饰块小巧而又精致的设计决定了其本身在套件中的占比是极小的,更何况标配均为铝材,即使后续升配为黄铜配重也不会对整体表现有太多影响。

小配重设计其实在这几年的键盘市场里相当少见,在过去几年的客制化市场中,「加量不加价」的超大配重块已经成为了许多套件尤其是低价位卷王的「必备卖点」。这些配重块不同于精心设计和高难切削造型的背面设计,他们往往是大块、堆砌而又单一的。但你不得不承认,这其中确实反映了对当前客制化市场的某种高度概括的需求和氛围。

当然,在「密度」这件事情上,vertex也并非没有尝试,而实验证明,数值带来的提升确实是纯粹而又不讲道理的暴力。

这个是一个纯不锈钢底的ARC60,声音表现确实提升一个维度

纯不锈钢底的arc试样

另一方面,小配重设计和统一铝材也为ARC60带来了成本上的节约,至少2k的售价没那么让人望而却步不是么?

中框与内胆

提到中框,你会想到什么?

谈到中框设计,我会联想到Flame60、Leaf65、Y8等作品。这些套件的中框或如三明治的夹心一样引人注目,又或如优雅的腰带般巧妙点缀在衣间。

中框在客制化键盘设计上的运用并不少见,其中既有偏向造型设计的,也有偏向结构运用的,这两者并没有好坏之分,只是有所取舍。

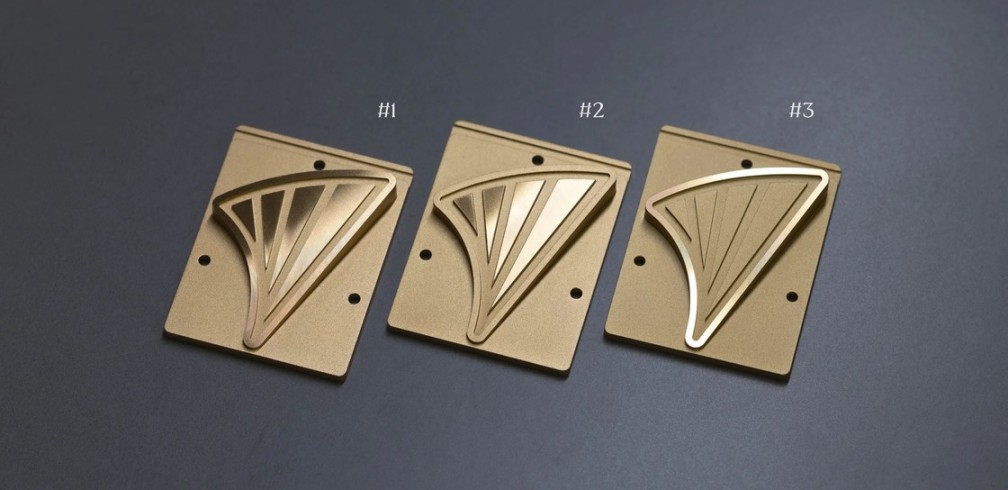

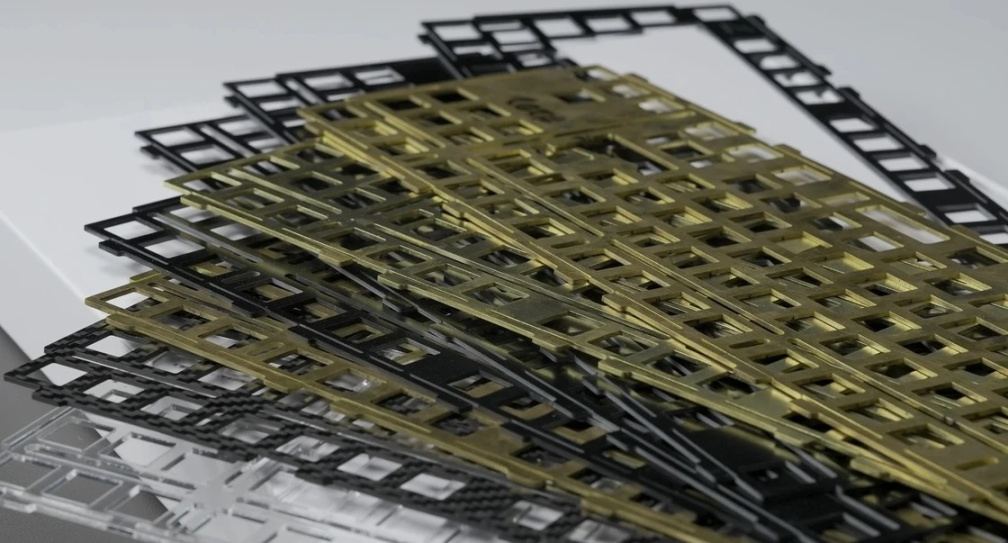

而ARC60显然属于后者中的极端,中框被深深隐藏在外壳内部,完完全全舍弃了中框在造型上的运用,但也因此获得了灵活多变的设计自由。而这些「自由」被尽数用在了结构切换上——有钢与无钢。

这样的设计是相当大胆的,额外花费精力打造一个定制件,却并非用于兼容多种安装结构(如Case mount)。这种设计是相当奢侈的,因为一般来说,从无钢到有钢的切换并不需要如此「私人订制」,只需更换一些固定件(比如棉条、螺栓等)的尺寸以确保不会出现露轴或下陷问题,就可以完成适配。

说回ARC60,Vertex 之所以对有钢和无钢结构切换的设计能够如此自信,源自他们对于内胆,对于支撑与形变的理解,而在PCB方面,无论是焊接还是热插拔,ARC60不同以往,选择了1.6mm且不开槽(No Flex cuts)的配置。

其实一块PCB的软硬,受到非常多因素的影响,包括但不限于基材,制板工艺,开槽、厚度等等,同时刚性与韧性也是一个非常复杂的话题,而加上其他组件形成内胆之后,这一切会更加复杂。好在ARC60已经减去了非常多的影响因素,让分析也变得简单了一些。

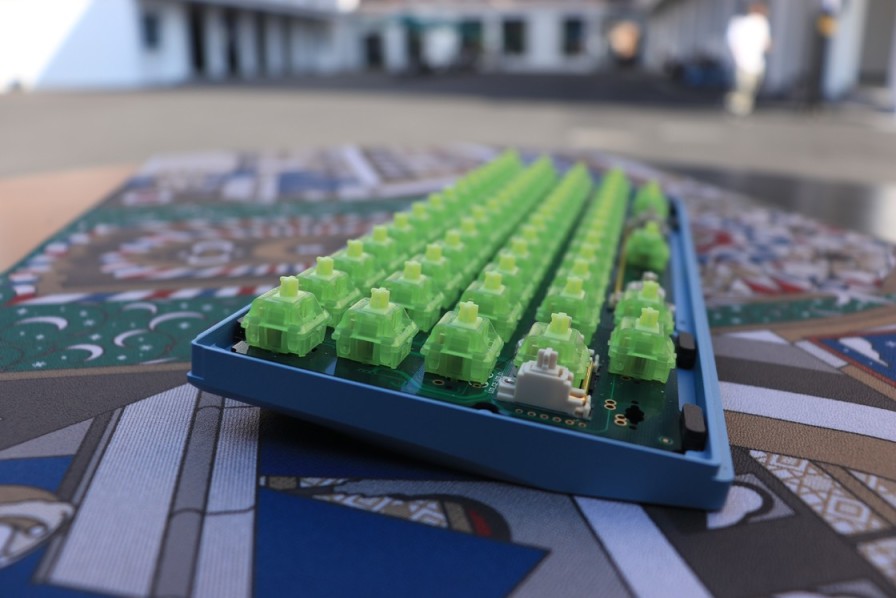

有钢的情况下,相较于柔软的PCB,铝制的定位板提供更强的支撑和敲击反馈,而无钢状态下,整个键盘内胆的撑托就只有PCB,它自身就是一张巨大的有变形量的「板簧」。

另一方面,通过对棉条位置的设计,在ARC60上,无钢手感的分区是明显的,接近棉条的边缘区最硬,而空格区域最软,整体的回馈仍旧是较为韧且有力的。当然,这里的「韧」或许与当下许多厂商博主宣传的「gasket=软弹」的公式背道而驰,但绝非所谓的「结构失效」。

红色区域最硬,黄色区域最软

同时,我非常喜欢ARC60在无棉无钢状态下的声音反馈,深沉而独具风味,值得上一些有特色的轴体来玩。这样的声音回馈是相当简单而纯粹的,相较于有泡棉模组的热插拔状态,或许会显得有些不够饱满和空洞(不是空腔)。但起码,键盘本体对于共振的抑制是非常好的,无需泡棉的加入,也没有恼人刺耳的金属音。

看完了全文,或许你心中有许多疑惑,就这?

是的,这就是ARC60的全貌。ARC60并不是一把有多么高深莫测的键盘,相反,它非常的简单,非常的纯粹。从外形设计到内胆配置,颇有种奥卡姆剃刀中「若无必要,勿增实体」的神髓,这一点在内胆方面的体现尤为明显,arc60的内胆从一开始便是以无棉为基础进行设计与调试。

在结束这把键盘的点评之前,我想分享一些我从arc60这把键盘以及这家工作室身上得到的一些想法,虽然只是管中窥豹,略见一斑,但我觉得仍然值得一说。

从Arc60到Vertex

ARC60虽然是Vertex工作室的第二款作品,但严格意义上它是他们推出的第三款产品。在成立之初,Vertex先后发布了Angle80 R1(2021年初)和Angle80 R2(2022年初),再于同年年底推出了Arc60(2022年底)。尽管这三款产品在外观风格上同属一派,但它们的设计理念和方向在我看来差异颇大。而这样的差异或许源自于从玩家到设计者的角色转变以及有关键盘新的思考。

在Angle80这把套件身上,我们其实能看到很多「趋势」的集合——1.2mmPCB和开槽(flex)设计,以及Leaf spring和gasket等等,这些趋势的汇聚似乎指向了一个明确的市场倾向和喜好。最初看到angle80的时候,我会想到一些作品,有时会猜想这把套件或许想去「对标」一些现象级的作品(比如7V),当然这仅仅是我个人的无关紧要的推测。

说到这里,有些朋友可能会误解我的意思,认为我在说Angle80是一款随大流的产品。我觉得这其实是非常微妙的界定,因为Angle80最初并未提供热插拔 PCB,这意味着它从一开始就不是以「大众」为出发点的作品,我的意思是,Angle80是一把以「知道什么」为基点进行制作的作品,他们有自己的一些坚持,但也受到了非常多作品所带来的「趋势」的影响。

这其实不难理解,设计中的灵感和启发往往来自对他人作品的欣赏和理解。而作为从机械键盘客制化频道中孕育出的工作室,vertex接触过的客制化套件是非常之多的。什么是流行?什么是好卖的?对于这些市场性的问题,vertex绝对是比我这样的个人玩家有着更高一层的视野的,他们所能见的,是一个更透彻,更全面的市场,Angle80便是在这样的基础下应运而生。

在经历R1和R2两轮的团购之后,Angle系列暂告一段落,虽然R2的改进没有臻至完美,但也算给玩家一个不错的答复。

那么,ARC60呢?

我最喜欢的ARC芦荟HHKB by夏木

时隔一年左右,ARC60以现货的形式进行了团购。相较于Angle80,ARC60是一把更具「实验」性质的作品。

相较于给出一个激进花俏的创新方案,我们可能更擅长去做一些纯粹的东西

对于这句话,我只能同意一半。用市场的角度来看,ARC60的配置,其实是相当「激进」。1.6mmPCB、不开槽(Flex)设计、「隐藏」的中框、无棉的组装建议等等,这是一把「逆水行舟」的作品。

但这也是一把目的性极强的作品,是一把基于「想要什么」而制作的作品。

想要玩家能够停留在这把键盘上的时间更久一些,去体会整个玩键盘的过程,于是,搭配可变更中框的双内胆设计出现了;想要尽可能的纯粹而简单,才有了弧的造型和最原初的gasket棉条安装;想要对当下过度依赖泡棉填充以及公式化内胆设计的环境发出抗议,所以将声音包作为了选配,并建议无棉安装。

这么看来,看似圆润的ARC60比方正的Angle80更有「棱角」,更有自己的「态度」。

从ARC开始我们就在做一些对泡棉填充玩法的「抗议」。

不是去否认泡棉的存在,只是想让玩家认识到它是以一种mod的形式存在,并不是一把键盘出身时候应该附带的东西,而ifoam(vertex的泡棉选购项)这个命名本身就带有一点调侃的意味在里边。

这种态度在ARC60这把键盘上是是微妙而隐秘的,甚至有些私人的,但在后续推出的Angle65上,这种态度变得旗帜鲜明了起来。我觉得这其中的转变与ARC60在玩家群体里取得的反馈与成功不无关系,尽管ARC60在国内并不算多么有知名度,但大部分上手过的玩家对其手感声音表现的认可是实实在在的。

而这份实实在在的口碑,源自于对作品的千锤百炼。如果你仔细读过Vertex的每一条产品帖,你会发现他们倾向于将键盘测试的过程作为帖子的一部分与玩家分享。

ARC整个设计阶段差不多花费了1年之久,它的效果之所以能获得大家的认可,其实是通过不断的测试验证而得到的,方向没问题的情况下,只要肯花功夫不断微调跟整改,都是可以得到理想的结果的。

在与Vertex交流的过程中,我也讨教过许多有关键盘结构、声学、手感的问题。

因为在键盘声学、结构和手感等方面,绝大多数的评测对于键盘的理解,似乎只是简单地将一个特征映射到另一个结果。例如开槽——软弹,这就像是一个一个的连连看游戏。但这样的解释只是表面现象,深入挖掘键盘内胆的背后逻辑时,会发现有太多因素交织影响最终的效果。这使得纸面的甚至实际的推论往往是充满了民科色彩的迷局。

那些车轱辘话术对于我这种半吊子水平的博主用来胡扯糊弄小白尚且够用,那么工作室面对如此困境该如何解决呢?

我们曾经也尝试过利用软件去用数据找到答案,可是我们后来才发现没有这么简单,内胆设计就像是化学反应,你可能改变了一点反应温度,出来的产物就完全不一样了。就板簧而言,改变一点点板簧的形态,长度,位置,都很难去估计最终的结果是怎么样的。

所以,尽管在结构方面积累了一些基本知识和设计理念,但每次制作产品的最后阶段,我们仍然会选择对每个细节进行打样尝试,只有这样才能更好地了解最终的实际效果。

坦白的讲,其实有一些庆幸,云里雾里的可能不止我一个,至少目前来说,实际打样才是验证产品好坏的唯一标准。

不会是第一把,也不是最后一把,但值得有一把

在你阅读到这一部分之前,或许你已经对 ARC60 有了足够清晰和充分的认知,但如果仍有一些未能理顺的部分,不妨看看我的总结。

我认为 ARC60 的市场定位其实是蛮清晰的。如果你是一位60%爱好者,那么这套 ARC60个非常值得入手把玩的套件。它采用双层内胆结构,为玩家提供了充足的尝试空间。就键盘布局而言,我个人更偏爱 HHKB 分裂退格。如果焊接板允许的话,我都会选择这种布局。除了更轻便的退格外,还能省下一个卫星轴的费用,何乐而不为呢?

同时,ARC60配色选择也非常丰富,总会有你喜欢的,其中我最喜欢的莫过于芦荟色,清新而爽脆的绿色。造型就见仁见智了,但毫无疑问的是,这把键盘的辨识度绝对不低,尽管它的正面没有任何装饰件。

除开能够欣赏60之美的玩家之外,我认为ARC60也非常适合已经玩过一两把套件的新玩家作为往下一个阶段进阶的键盘。

对于新玩家而言,尽管这把键盘的价位相当于两把入门级套件,例如TOFU60、QK60等,两千肯定是与「便宜」无缘。但我认为这把键盘仍旧是物有所值的,无论是外壳工艺(喷涂由Matrix代工)、内胆配置(两张PCB)、手感与声音以及设计,它值得这个价位。组装方面也不需要过于担心,除了焊接需要一点学习成本外,这款键盘的组装非常简单、直观。拆装步骤连贯流畅,而隐藏螺丝设计的优雅设计也是值得品味的亮点。

那么,这把键盘能否作为最后一把呢?

如果以不留遗憾的「退烧」为目标,我觉得ARC60仍旧无法完全满足这个目标,尽管ARC60作为两千价位的套件已经近乎臻至完美,但这也仅仅是这个价位所能做的,距离我心目中真正的顶级、完美、叹为观止的作品,仍有一段距离。

当然,每个人心中的答案都会不一样,至少于我而言:

这里不是终点,也不是vertex的顶点。

一些题外话

这里说一些题外话,我一直认为,中框结构对于键盘的共振有着一定的良性的影响。虽然共振的产生受非常多因素的影响,但根据我过去的改造经验,定制中框对减轻套件共振似乎有所效果。这种猜想可以进一步延伸到 Sandwich Mount 和 Integrated Mount 在抑制共振方面的表现差异,我粗略推断Sandwich Mount中定位板的延伸起到了中框的作用。当然,设计不当的金属件中框指不定还会成为金属声的源头,这只是一个简单的推测,当个笑料便是。而有关中框的猜想,vertex倒是直白的回答了我。

ARC的中框对于声音应该是没有影响的,至少在设计阶段,我们并没有考虑说加设中框来对声音产生影响,ARC的中框仅仅是服务于内胆结构切换的;

感谢你的阅读,喜欢我的文章欢迎一键三连+转发

有任何问题欢迎评论区讨论。

tips:

ARC/弧60 国内团购轮次【R1-2022.11】【R2-2023.8】

发售价:阳极1900、电泳1950、喷涂2050(由matrix代工)

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com