最近韩国室温超导发现的消息引起了轩然大波,但也有一部分人并不明白超导是什么?怎么发展起来的?所以我就简单介绍下。

超导现象的发现及其发展历程是物理学史上一部引人入胜的史诗。从初期的实验发现到理论的完善,再到现代的高温超导体,每一步都充满了挑战和突破。

(非专业,有错误欢迎评论区补充)

超导现象(英语:Superconductivity)是指材料在低于某一温度时,电阻变为零的现象,而这一温度称为超导转变温度(Tc)超导现象的特征是零电阻和完全抗磁性。

1911年,海克·卡末林·昂内斯在非常低的温度进行纯金属(汞、锡、铅)的电性分析。有些科学家如威廉汤姆森认为,在绝对零度下,电子流经导体时会完全停止,或者说,金属的电阻将趋于无限大。其他人,包括卡末林·昂内斯,觉得一个导体的电阻将稳步下降,下降到零。马希森指出,当温度降低时,通常会提高金属的导电率,或换句话说,电阻率通常随著温度下降。昂内斯利用液氦将金和铂冷却到4.3 K以下,发现铂的电阻为一常数。随后他又将汞冷却到4.2 K(1K=-272.15℃)以下,测量到其电阻几乎降为零,这就是超导现象。

海克·卡末林·昂内斯

1913年,昂内斯又发现锡和铅也和汞一样具有超导性。同年,由于对物质在低温状态下性质的研究以及液化氦气,昂内斯被授予诺贝尔物理学奖。

在昂内斯的领导下,莱顿大学物理实验室成为世界低温物理学的研究中心。1923年,昂内斯退休,1926年在莱顿逝世。为纪念他,莱顿大学物理实验室在1932年被命名为“卡末林·昂内斯实验室”。然而,并非所有物质都能变成超导体,例如银和铜等良导体并不具备超导性。这使科学家们对超导的机制产生了疑问。

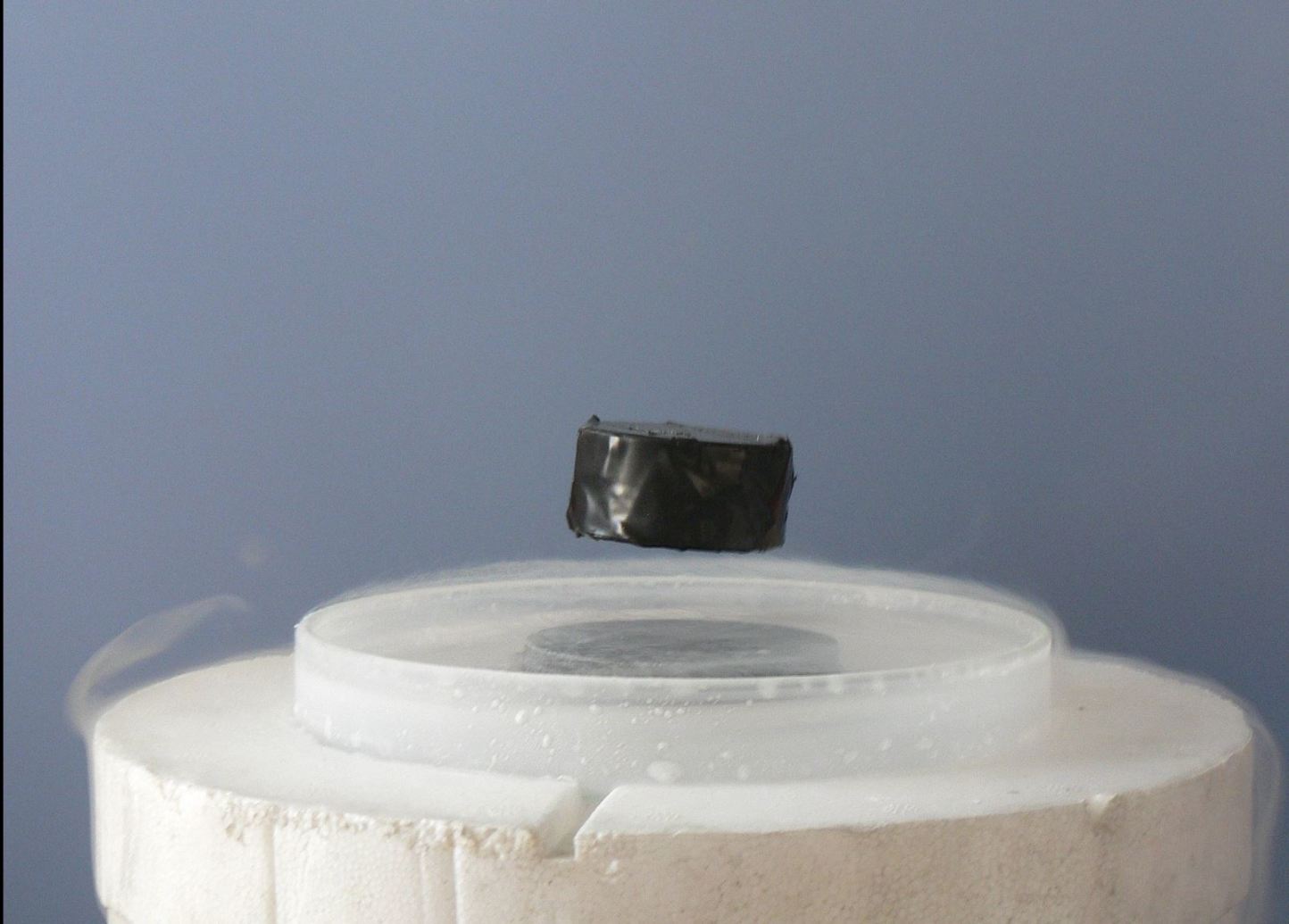

1933年,德国物理学家瓦尔特·迈斯纳(马克斯·普朗克是他的博士导师),发现了超导体周围的磁场会发生变化,磁力线被赶出超导体内部,这个现象被称为迈斯纳效应。然而,这种完全抗磁的现象并非所有超导体都具有,有些超导体在一定磁场强度下会表现出磁通量穿透现象,这就是类型 II 超导体。

迈斯纳效应中的超导体

1957年,美国物理学家约翰·巴丁、利昂·库珀(CBS喜剧《生活大爆炸》中的角色谢尔顿·库珀,其姓氏即取自利昂·库珀)和约翰·施里弗提出了BCS理论,它是对超导现象的第一个成功的理论解释。BCS理论提出,电子在低温下可以形成一对一对的配对,称为库珀对,这些配对电子可以无阻力地穿过晶格,从而实现超导。这个理论在低温下对超导体的电子态、能谱、电子密度和临界温度都给出了详细的解释,使科学家们对超导有了更深入的理解。

1972年,库珀与他的妻子凯·阿拉德

然而,1986年超导领域发生了一次革命。德国科学家贝约翰内斯·贝德诺尔茨和瑞士科学卡尔·米勒家穿透现象发现了一种陶瓷材料钡镧铜氧化物(BaLaCuO或LBCO),这种含铜的材料在33K温度下仍保持超导性,超过了BCS理论的极限。这个温度是液氮的沸点,所以被认为是高温超导,虽然在我们日常生活中,这仍然是一个极低的温度。这开启了高温超导体的时代,他们因此在1987年获得了诺贝尔物理学奖。

1987年3月12日 中国北京大学成功地用液氮进行超导磁悬浮实验。

在此后的几十年中,科学家们对超导的研究并没有停步。例如,1993年,铜氧化合物超导临界温度提高到了134K

2008年,铁基超导体的发现打开了高温超导研究的新篇章。

2015年硫化氢被发现在极度高压的环境下(约150万标准大气压),约于温度203K 时会发生超导相变。

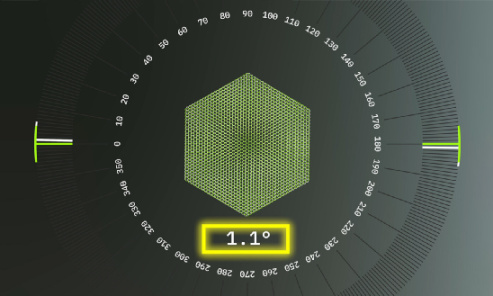

2018年,来自麻省理工学院的年中国学家曹原发现了双层石墨烯在1.1°的微小扭转角度下可以实现超导。然而,石墨烯本身并不是超导体,曹原的独特思路是将两层石墨烯叠加并微调夹角,这使得石墨烯表现出超导性。

2023年7月12日晚11点,《自然》杂志(Nature)刊登中山大学王猛教授团队主导的科学成果:首次发现液氮温区镍氧化物超导体。

超导的发现还有很多远远不止我上面提到的这些,而且在超导技术应用上也具有广泛的前景,包括能量传输、磁共振成像、磁悬浮列车、MCZ、ITER、加速器以及未来的量子计算等领域。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com