人类总是习惯用过去的语言,去想象一个还没到来的未来。

未来当然是一个方向,从现在往后,皆是未来。

但太近的不行。

越远的未来,才越诱惑。

因为足够不确定,才足够敢幻想。

我相信任何一个第一次进入《未许之地》的玩家,都很难不被它在视觉层面的平面设计吸引。

那是一种非常“干净”的未来感:

圆润的流线型飞行器、闪着银光的铬合金家具,在上世纪的复古配色下,一切都显得轻盈、明亮、毫不费力。

高饱和的色块、稳定而对称的构图、巨大的玻璃穹顶、永远明亮的云端实验室,干净、整齐、井然有序。

看完上图你可能会产生一种奇妙的错觉,仿佛自己在看一部来自上世纪美国老片的电影截图。

就我个人而言,这种建筑语言与美术气质,让我联想到了今年漫威的新电影《神奇四侠》。虽说是新电影,但是原IP的诞生于上世纪70年代,电影为还原最初的味道保留了特有的年代感。

但就是一个这样的美术风格选择,让我感到非常诧异,因为我实在是想象不到一个怎么样的活动内容需要依靠上世纪中叶美国味的视觉风格来完成它的艺术表达?

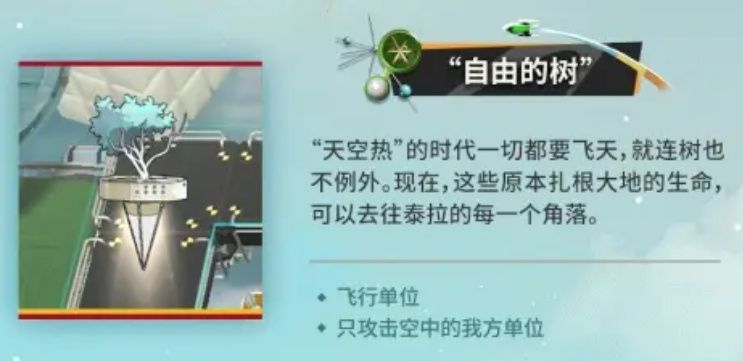

直到我被会飞的树给创得半死不活,这次活动的表达与内容高度统一、互文自洽让我有了尝试解读它的想法。

Man

当然,如果要理解《未许之地》这次美术的叙事功能性,那我们就必须回到20世纪中期,好好聊聊那个时候的的“美国太空热”。

冷战背景下,美国在五六十年代掀起了一场全民级别的未来想象浪潮。

火箭、穹顶城市、流线型建筑、原子能家庭电器、饱和到近乎夸张的广告色彩,这些视觉符号在当时传达了一个极度乐观的信息:未来是明亮的、稳定的、可规划的,只要技术足够先进,一切问题都能被解决。

1930年,德国插画家Echte Wagner 描绘了对2000年未来技术的幻想

后来,这套审美经过层层演变后在设计史中被笼统地概括为“复古未来主义”(Retro-Futurism),而《未许之地》这次所采用的,则更接近当年被直接称作“太空时代现代主义”(Space Age Modernism)的那一支。

在我看来,这场美学狂欢的起点,可以追溯到1949年。那一年由著名建筑师约翰·劳特纳(John Lautner)在好莱坞设计的 "Googie's" 咖啡馆成功落地。

1950年- Googie's咖啡馆只允许穿短裤。照片:艾伦·格兰特,LIFE档案馆

这个项目的成功,很快引发了大量模仿,于是一种后来被称为“Googie”的建筑风格,在50至60年代迅速扩散开来,被广泛应用于咖啡馆、加油站、汽车旅馆、保龄球馆等路边商业建筑中。有时,人们也会用“Doo Wop”来指代与之相近的风格分支。

最古老的麦当劳(真的,没开玩笑)

古奇建筑风格非常大胆、浮夸,向上倾斜的屋顶、曲线的几何形状,旨在吸引时速 40 英里的驾驶者的注意力。屋顶往往呈斜坡状或倒三角形,仿佛随时准备起飞。

潘氏咖啡店

大量使用抛物线、圆圈、折线(Zig-zag)和星形(Starburst)。

联合76号车站

太空时代中象征动作的设计元素也出现在古奇建筑中,包括回力镖、飞碟、原子和抛物线,以及其他自由形态的要素,例如“柔和”的平行四边形等。

还有大面积的玻璃幕墙、闪亮的铬合金(Chrome)、金属支撑柱以及绚烂的霓虹灯。

这些设计风格要素反映了美国社会对太空时代的着迷,以及市场上对未来主义设计的重视与强调。

这种浮夸的形式,并非单纯为了美观,姑且算是当时的社会心态。

二战之后的美国社会,对科技抱有近乎病态的乐观主义。火箭、核能、自动化被视为解决一切问题的钥匙,未来不再是遥远的科学幻想,而是已经降临在日常生活之中。

太空时代的塑料家具

未来不再住在实验室里,它开始出现在快餐店、机场大厅和高速公路旁,它向每一个普通人承诺:未来已来。

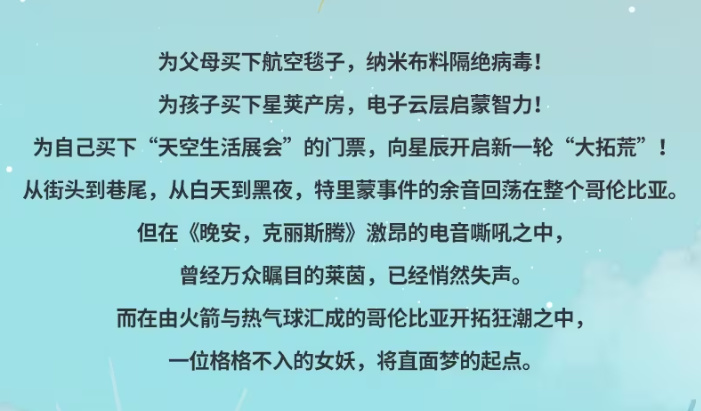

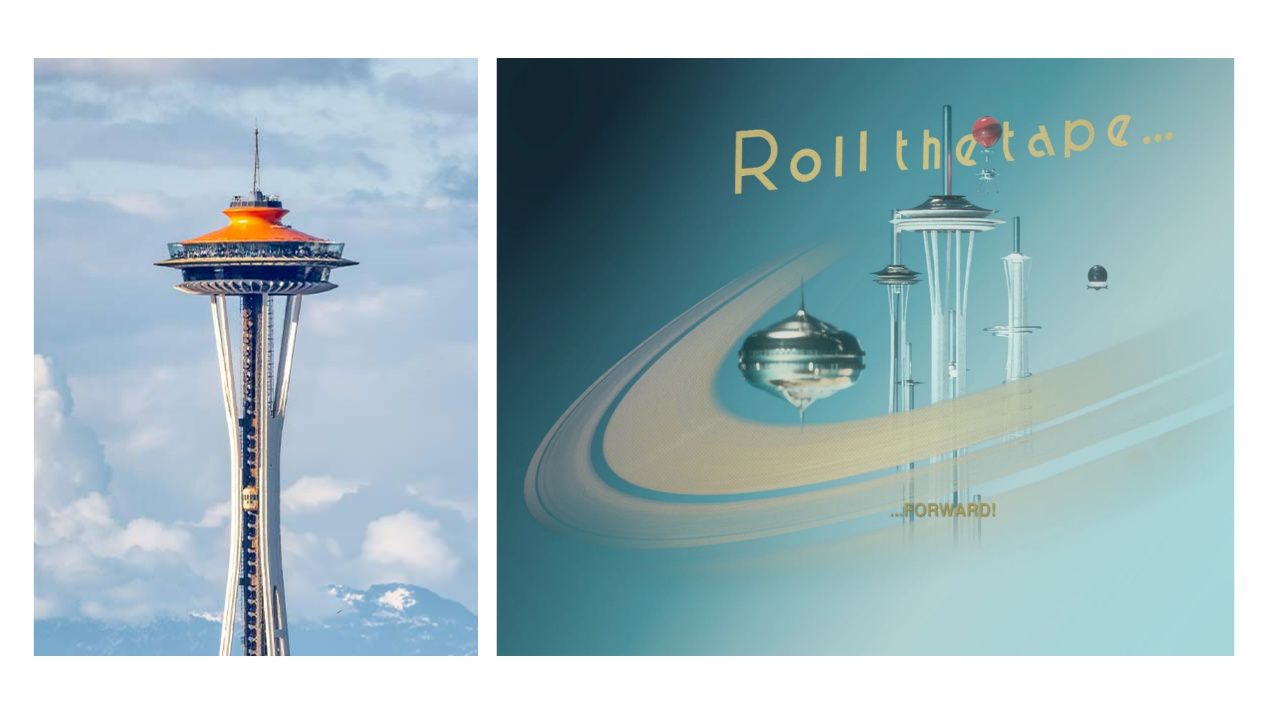

1962年的西雅图世界博览会(Century 21 – The 1962 Seattle World's Fair),几乎是这种想象的巅峰。

在“太空时代的人类(Man in the Space Age)”这一主题下,太空针塔、未来家庭、云端城市轮番登场。

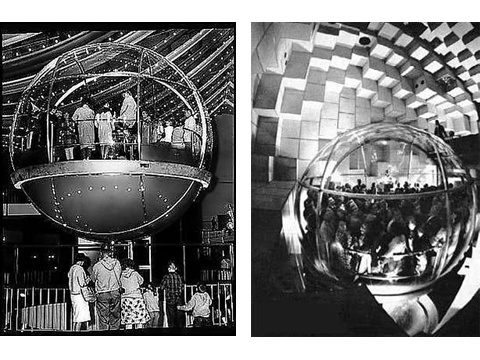

参观者们排起长队,只为坐上那个名为泡泡电梯(Bubbleator)的透明球形电梯——可容纳一百多人的巨型玻璃球体在蜂巢型管道中穿行,将人们缓缓送入“明日世界”的展厅。在那里,人们看到的未来是由3500块微型模块组成的幻梦:全自动的整体厨房、在磁悬浮轨道上穿梭的流线型私家车,以及能够自动调节天气的穹顶城市。

泡泡电梯

人们可以走进“未来家庭”,看见一切家具设施的自动化;可以仰望象征人类征服天空的太空针塔,在那座宛如飞碟落地的建筑中用餐、俯瞰城市;也可以搭乘单轨列车,在空中穿行于展区之间,提前体验一种脱离地面的城市生活方式。

福特公司1962年的知名概念车,火鸟三号(Firebird III)——灵感源自喷气式飞机的流线造型,配备泡罩式座舱、按钮操控和燃气轮机发动机。

更重要的是,这一切并非昙花一现的舞台布景。西雅图世博会是少数实现盈利的世界博览会之一,它不仅在经济上获得成功,还为城市留下了长期存在的物理遗产。

太空针塔成为西雅图最具标志性的天际线符号,美国科学馆(后来演变为太平洋科学中心)持续承担着科学传播与公共教育的职能,单轨列车至今仍在城市中运行。

这场博览会不仅展示了当时人们对未来的想象,更实实在在地推动了西雅图的经济与文化复苏,彻底改变了这座城市的空间结构与精神气质。

也正是在这一刻,“未来”被正式“落地”了。它从现在开始是被嵌入城市景观,成为一种可以被参观、被记住、被反复提及的公共记忆。太空不再遥远,它被固定在混凝土、钢铁和玻璃之中,成为一座城市对自身前途的宣言。

但现在回头再看就会发现,这些展品从来不是在认真预测什么真正的未来。它们的创作者只是借助当下最乐观、最自信的工业语言,把“希望”本身包装成一种可以被展示、可以被消费的景观形态。所谓的创新,很多时候也就是取了一个听起来很“太空”、很前沿的名字。

好比庵野秀明在《EVA》中大量引入宗教意象一样,未必真的在讨论神学,而更多是为了制造一种深邃而神秘的氛围,让观众在尚未理解之前,先产生敬畏与沉迷。

(仅仅是为了看上去比较故弄玄虚,好吸引处于中二时期的观众前来观影。)

“明日世界”里面的那些未来布景也都只是些播片画面,整个过程就是你站在电梯里面看电影。那这和逛迪士尼游乐园有什么区别,这不就是把小车车换成了泡泡电梯吗,坐车还不用站着。甚至这些沉浸式场景到精巧机械,好像就是由华特·迪士尼本人及其“幻想工程师”团队精心打造的。

还有那个太空针塔顶端那座著名的旋转餐厅。

太空针塔旋转餐厅的用餐者们,世界上首座独立式旋转餐厅(塔上的那个大UFO)

从象征意义上看,它几乎完美:飞碟般的造型、缓慢旋转的平台,让“在太空中用餐”成为一种可被体验的日常幻想。

但从实际功能上看,这种设计并没有解决任何新的问题。旋转并不能让食物更好吃,也无法提升效率,它甚至带来了结构复杂、维护成本高昂的问题。

所谓的“未来感”,最终也仅是把一个再普通不过的用餐行为,包裹进了一层工程奇观之中。

换句话说,这根本不是一种面向未来的技术,这单纯是一种面向观看的设计。

旋转餐厅的真正功能,并不是为了去改善人们的生活,只是让人们产生“我正在体验未来”的错觉。未来在这里不需要更先进,只需要看起来足够不同。

这其实正是1960年代太空时代未来主义的核心逻辑。未来不必真的到来,只要被展示出来、被命名出来、被讲述出来,就已经完成了它的社会功能。技术在这里服务的不是生活本身,它是信心、秩序与集体想象。

说得再直白一点,这就是属于美国的大炒作时代。

泡泡电梯、旋转餐厅、云端都市最终的落寞,根本不是因为技术不够成熟,是因为它们从一开始就服务于幻想,而不是生活本身。Googie 建筑那身招摇的外壳,其真实目的,也只是让公路上飞驰的驾驶者看见、停下、消费。他们关心的从来不是未来如何运转,他们更在乎如何被看见。

随着太空竞赛退潮,这些不切实际的未来蓝图被时代丢进了博物馆。就像30年代的装饰艺术风格一样,Googie 建筑在70年代能源危机之后迅速衰落,被视为过时而廉价的乐观主义遗产。大量建筑被拆除,只留下少数幸存者——比如位于加州唐尼市、如今被列入美国国家史迹名录的早期麦当劳餐厅。

这座建于 1953 年的古吉风格建筑,旨在展示餐厅创新的食品制作技术,是目前仍在营业的最古老的麦当劳餐厅所在地。

但这些“未被实现的未来”并没有真正消失。恰恰相反,哪怕它们不切实际,这种曾经对未来抱有的狂热幻想,本身依然具有不可替代的意义。正因为现实世界没有走向那些被许诺过的方向,人们才会不断回头,在文化作品中重新召唤它们的幽灵。

于是你仍然能在《辐射》《原子之心》《生化奇兵》这样的作品中,看见这些过期未来的残影,一种停留在过去的未来,一种从未兑现、却始终挥之不去的幻梦。

回顾过往那种对未来的狂热幻想,尝试对其进行再创作,用现代人的技术和审美去刻意复古、模仿、还原几十年前人们对未来的笨拙想象,这便是“复古未来主义”。

一种‘过去将来时’的凝望,一种关于怀旧的憧憬。

这种风格在千禧年后的兴起,并非偶然。在很大程度上,它源于人们对现实的不满与逃离,是一种带着反叛意味的审美选择。也难怪为什么复古未来主义的诸多分支,往往都带着“朋克”二字:蒸汽朋克、柴油朋克、原子朋克。

可无论是蒸汽朋克的黄铜美学、柴油朋克的钢铁洪流,还是原子朋克的合金幻梦,都是在用过去的零件,拼凑一个从未发生的明天。

我们 →(前人 → 未来)。

复古未来主义的形成由两层重叠而来。

第一层来自过去的未来,那个未曾实现的理想图景,是前人对未来的乐观滤镜;第二层是现代人对前人的怀旧滤镜,站在当下,对它进行的复古与再加工。经过这两层过滤,原本的历史语境早已被剥离殆尽,我们所描绘的内容已经彻底脱离了科技演进的真实逻辑。

它不再关乎历史分支的岔路口,也与平行世界没有关系,“复古未来主义”演变成了一种独立存在的美学风格,一种带着魔幻现实主义气质的、不可能实现的未来。

也正因如此,这种未来往往显得僵硬而不真实。它并不真正关心技术逻辑或社会结构如何运转,更像是把电气化时代的一整套体系换了层皮:用某种“XX能源”替代电力,用复古造型包裹现代功能。许多作品中的科技树与社会运作逻辑,本质上仍然停留在我们熟悉的现实世界,只是披上了一层来自过去的未来外壳。

社会形态、阶级矛盾乃至思维方式,都依然被锁死在那个旧时代的框架里。

我们想象中的“复古未来人”,依然穿着 50 年代的西装,抽着烟斗,站在充满铬合金装饰的摩天大楼里俯瞰众生。

或许正因如此,这些图景才显得如此迷人,又如此虚假。它展现了人类想象力的局限,即便是在最狂野的梦里,我们也从未真正走出过自己的时代。

也许在某个更遥远的将来,今天的早期 AI 绘画,也会被当作一种“时代特色美术”被回望,一种曾经充满信心、却终究被现实超越的技术幻想。

tralalero tralala

而《未许之地》,正是从这层滤镜之中生长出来的。这也是为什么这次活动的英文标题,会被定为 Unrealized Realities。

在前文中所提到的那些“过期的未来”,在这里并没有停留在美术层面,而是被完整地引入了叙事结构之中。本次活动呈现了一幅高度美化、浸透复古未来主义气质的云中生活图景。然而标题提醒我们,这些绚丽的图景只是“Unrealized Realities(未被实现的现实)”,它们是一场华丽却注定破碎的幻梦——正如复古未来主义本身一样。

如果说前文所回顾的“太空热”,是现实世界中一次将未来包装成公共景观、集体消费的历史事件,那么《未许之地》中的“天空热”,可以说是它在《明日方舟》里面的一次完美复刻。

在哥伦比亚(《明日方舟》中的美国)上空被某个公司女总裁开了个口子之后,天空便已不再是未知领域,它开始作为一项被反复宣传、被精确规划、被大规模营销的未来项目。螺旋桨天堂之于哥伦比亚,正如1962年的西雅图世界博览会之于现实美国——它们同样不是为了解决当下的问题,更多是为了展示一种已经被设计完成的明天。

这种对应关系并非停留在抽象概念上,而是渗透进了大量具体细节之中。

游戏中随处可见的“核子汽水”、夸张而充满年代感的工业产品命名、对清洁能源与高效生活的反复强调,本质上都在复刻太空时代那套熟悉的“奇观的商品化”,只要技术足够先进,未来就可以被彻底商品化、日常化,甚至变成一种可以随手购买的生活方式。

正如西雅图用“太空针塔”和“泡泡电梯”向民众兜售对未来的无限乐观,哥伦比亚则用“螺旋桨天堂”和所谓的“天空生活展会”,本质上是政府与科技公司把天空切割成一份份可以溢价转手的房产,诱导所有投机者倾家荡产去追逐那份“被许诺的未来”。

就像当年的泡泡电梯、旋转餐厅与未来家庭展区一样,主办方并不关心这些元素是否真正改变生活,它们存在的意义,只是在于不断强化一种信念——未来已经到来,而且它是安全、明亮、值得信任的。

也正是在这样的包装之下,《未许之地》的第一印象才显得尤为关键。它以一种近乎乐园般的秩序感反复向玩家强调暗示。这种在设计史中被称为“过时的未来感”的视觉语言,本身就像一套早已装修完成的样板间,精致、可靠、毫无棱角,仿佛只等人类拎包入住。

于是乎玩家在尚未接触任何剧情之前,便已经被引导着接受了一个前提:这是一个被许诺过的地方,一个被规划好的未来,一个虚假的、不那么真实的未来。

也正因如此,螺旋桨天堂从一开始就不是什么乌托邦,在一个末日游戏里面找乌托邦到了最后估计也黄粱一梦。这是一个早已被提前画好终点的项目。在哥伦比亚军方看来,它存在的价值,就是等待着毁灭。因为只有螺旋桨天堂坠机了,哥伦比亚才能名正言顺地发起万国宣战,大发战争财。只要它能作为点燃战争的火种,其作为“理想家园”的谎言破灭与否根本无关紧要。

Man

而如此的剧本设定,再搭配上“复古未来主义”这套虚影幻梦,一切都是那么虚假,虚假的承诺,虚假的未来;一切又都是那么般配,形式和内容,在此刻形成了互文。

艺术风格,是要为表达内容服务的。假货配上假货,这一步极其重要,因为它决定了《未许之地》在叙事层面上的锋利。

螺旋桨天堂最终必须通过被毁灭来完成使命,这是哥伦比亚式理想与现实的统一方式。可偏偏,总有人不同意。哪怕不切实际,这种对未来的狂热本身也有意义。

因为梦一旦被彻底否定,人类就只剩下服从。

“比起表演那人准备好的稿子,我宁愿跟你一起站在被告席上。”

走私犯高登·谭农的转变,是这个角色最有意思的地方。他从蓝图的维护者,变成了破坏者;从渴望站在镜头前宣读“成功稿件”的高管,走向与女主土木姐一同面对未知的被告席。他撕掉的并不是某个职位,而是那套早已写好的虚假剧本。他的反抗,也并不只是政治立场,更多是在保卫一种更基本的权利,保卫自己能继续做梦的权利。复古未来主义在文化史上,本就带着这种矛盾性。它既是体制的审美语言,也曾孕育出反抗体制的朋克精神。

“我们需要回应科学对未知的一切恐慌,到达所有的未知之境……”

新总裁塞雷娅的态度,则为“未许之地”这一主题提供了更宏观的注脚。她意识到,所谓被许诺的未来,其实管理着对未知的恐慌。人们因为害怕未知,才急于把天空数字化、可控化、写进服务器与指标之中。而真正的科学,不是提前消灭未知,而是有勇气直面这种恐慌,走向那些尚且无法被勾勒的现实。

“不,我一样会离开。”

女主土木姐娜斯提的选择,则把这一切落回到最具体的人身上。她拒绝河谷,并不是拒绝家园,而是拒绝停滞。河谷是女妖的应许之地,那里安全、静止、像个永恒的避风港。但娜斯提知道,这里只是个用谎言维系的避风港,是对过去的封存,是幻想的、静止的、一厢情愿的。她很清楚,那并不是能够拯救族群的未来。

她拒绝了那份“被赐予”的安宁,因为那是一份停止生长的蓝图。她宁愿去荒野流浪,去寻找那个不一定存在的、未被任何人许诺过的地方。

在剧情最后,她也没有找到那个未许之地,但是她亲手创造了它。

她在虚空中踩出的那串砖石,并不是某种神迹,而是她作为一名土木工程师,用自己的意志和技术强行创造出的“现实”;那棵空中的树,也不是神赐的礼物,是人类用自己所搭建的科学知识筑造的可能性。这正好构成了对“应许之地”宗教原型的反转。

幸福的土地是可以不被上帝所给予的,是可以靠着人类自己的力量自食其力被开拓出来的。

或许人类真正伟大的地方,从来不在于实现了多少被画好的图纸,而在于是否有勇气站在没有图纸的荒原上,去想象一个从未存在过的瞬间。

剧情中的“应许之地”,并不是成功的象征,而是一种被物化的未来想象。它们大多诞生于过去,已被设计成蓝图,承诺秩序、效率与繁荣,却很少真正关心生活在其中的人。它们解决的是管理问题,而不是创造问题。

与之相对的“未许之地”,也并非浪漫的反抗圣地。它更像是那些未被纳入计划、不符合模型、无法被技术完全解释的部分:混乱、失败、犹疑、情感,全都被排除在蓝图之外。但正是在这里,未来才重新变得开放。

最后,再回到声音。

在一个关于高科技与飞行的活动中,视觉上是轻盈、亮丽的“太空糖衣”,但我们主角娜斯提的角色曲却选择了一首充满尘土气息的乡村摇滚(Country Rock)。

活动的美术是复古未来主义,题材是美国60年代“太空热”,娜斯提个人角色曲是乡村摇滚,这是一种贯彻到底的美式复古。

而与美术风格上不同的是,乡村摇滚作为音乐风格它从来不歌颂未来,这种音乐是关于土地、公路、流浪与个人命运的,带着尘土与汗水。

视觉上的复古未来主义,负责制造脱离大地的轻盈幻觉;听觉上的乡村摇滚,则把人重新拉回地面。它极其厚重、真实,提醒着观众:哪怕地块飞上了天,下面踩着的人依然满身油污。这种“视觉上的亮丽”与 “听觉上的泥泞”形成了巨大的张力,错位感在声音上达到了巅峰。

“我不需要哀伤的低语”

“我只愿手握钢铁与烈焰”

科学与工程(现代性)是她选择的武器,她不再歌颂死亡,她选择去创造一个充满一切可能性的未来。最好的未来,永远不在那张画好的蓝图里,未来它在决定“不再回首”、亲手点燃火花的那个瞬间。

关卡列表的插图也有意思。大手指着让人们下去,但人们偏要向那高处前进。

Unrealized Realities——未被实现的现实,正因为其“未曾实现”,才拥有无限的可能性。

而她,正向着苍穹深处,不断腾跃、翱翔。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com