《最後的守護者》(The Last Guardian)是Team ICO在遊戲史上的最後一筆。

這部遊戲的存在本身,就像一封在時間漫長流逝中被延遲寄出的信。打開它的那一刻,人們會感到一種複雜的情緒——既有驚歎,也有惆悵。它屬於上田文人的信念,也屬於那個相信創意與情感能夠共存的年代。

許多人說,它集合了《ICO》和《旺達與巨像》的氣質。的確可以感受到那兩部作品的影子:孤獨的空間、籠罩着光影的廢墟、兩個彼此依存的角色。不過,若是靜下心去體驗,就會發現,它和前兩部作品的距離比表面更深。那是兩個時代之間的分界,也是兩種創作哲學的距離。上田文人的創作方式來自上一代人對媒介的浪漫理解,而《最後的守護者》誕生時,遊戲已經進入工業化的週期。

在《ICO》和《旺達與巨像》出現的年代,遊戲行業還保持着探索感。開發者似乎更願意去冒險。那時的硬件限制讓創造力成爲最重要的資源。小型團隊隨處可見,他們能夠憑藉構想打動玩家,也能憑技術完成誇張的奇蹟。每一款作品都像是一場實驗,可能失敗,也可能開拓新的邊界。

後來,隨着主機世代的更替,成本被放大,風險被量化。製作團隊的人數從幾十人變成幾百人,開發流程被分解成可以精確管理的模塊。對許多玩家而言,遊戲的畫面越來越震撼,動作越來越流暢,但那種“遊戲還能是別的什麼”的可能性逐漸淡去。

《最後的守護者》就是在這樣的轉折期裏誕生。它立項時還充滿自由與浪漫,完成時,世界已經變得精密而冷靜。這部作品在九年漫長的開發時間裏始終堅持最初的氣質,它更像是一顆遺落在新紀元裏的老種子,帶着舊時代的思想,固執地成長。

這段開發歷史幾乎被傳成一種傳奇。Team ICO在2001年憑《ICO》獲得了專業界的讚譽,《旺達與巨像》的成功則讓他們第一次在市場上站穩。索尼決定讓這支以理想主義著稱的團隊繼續他們的創作冒險。後來的項目最初只是一支短片,用來說明上田文人想講述怎樣的故事——一個人與一個生物之間建立信任的過程。就像他最初想讓玩家在《ICO》中體驗“牽手”的意義,又讓《旺達與巨像》探索犧牲與孤獨的邊界,這一次,他希望所有的情感都能從互動中自然生成,而不是通過劇情告訴玩家。

Trico,大鷲的形象,就這樣出現。它擁有貓的柔軟、鳥的羽翼、犬類的忠誠,表情裏同時藏着警惕與依戀。它的行爲並不穩定,甚至會讓人懷疑程序出了問題:有時聽話,有時固執,有時似乎在抗拒玩家的意圖。這一切都遵循上田文人的理念——通過“不完美”重現生物的真實。Trico像一個活着的存在,而不是工具。

爲了讓它表現出這種生命的複雜,團隊的技術投入遠超預期。程序員和動畫師反覆修改碰撞邏輯,讓羽毛的擺動、身體的重量都能對應現實。每一個動作,都必須在“可信”和“可控制”之間尋找平衡。Trico的AI其實遠超多數同類遊戲中的夥伴系統,它不僅要理解空間的變化,還要根據玩家行爲調整反應。那種帶點遲疑、並不完全順從的行爲,使人與它之間的關係產生溫度。

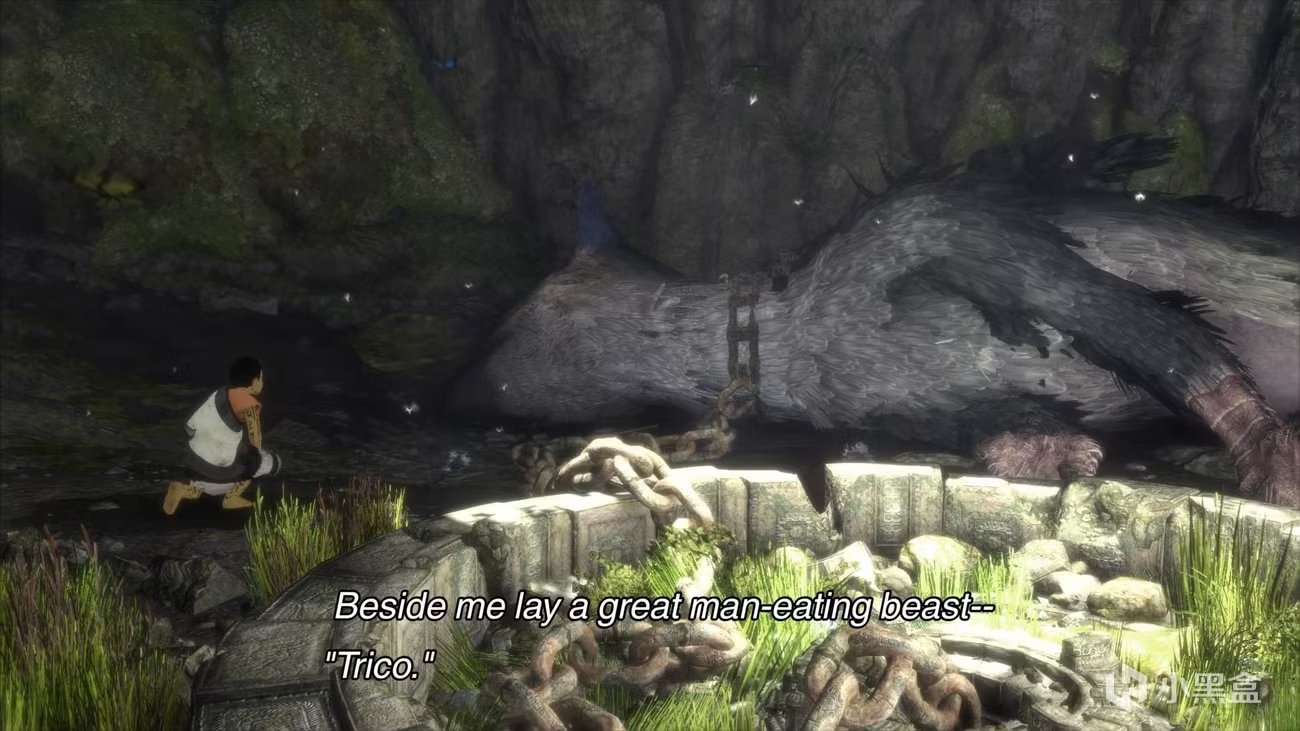

遊戲的開場幾乎像一首詩。一個毫無記憶的男孩在昏暗的洞穴中醒來,身旁是一隻受傷、被鎖住的大鷲。玩家既不知道自己身處何地,也不清楚這隻生物的態度。當你第一次嘗試靠近它,拔出它身上的矛,或者投擲食物時,心裏會有一種微妙的不安。你不知道它會不會信任你,也不知道你是否該信任它。整個故事,就從這種彼此的試探開始。

離開洞穴後,那束光透進來的瞬間是震撼的。山谷遼闊、空氣溫柔、塵埃在光裏漂浮,截止到這一刻,遊戲幾乎沒有出現任何解釋。玩家一邊在碎石與柱洞間探索,一邊慢慢感受到一種依賴正在形成。大鷲仰起頭回應呼喚時,那短短的反應足以讓人心生柔軟。

《最後的守護者》的舞臺是一個由廢墟、峽谷與古塔構成的封閉世界。這裏沒有文字、沒有明確的歷史,也沒有NPC講述背景。一切都留給玩家去揣度。空間的設計並非爲了展示壯觀,而是爲了服務兩種存在:男孩和大鷲。每當你抬頭,都能發現建築的比例被誇張拉大,門太高、走廊太寬、屋頂遙不可及,這些都暗示着這片地方是爲巨大生物建造。這種非人類尺度,製造了某種神祕的荒涼感。

上田文人的遊戲總是依靠“情境”推動,而不是任務系統。玩家要依靠直覺理解,怎樣的路徑能幫助Trico,怎樣的動作能夠被它看懂。隨着時間推進,你會更熟悉它的反應方式。它可能等待你發出指令,也可能自己行動。漸漸地,玩家學會放下控制慾,讓它自主去做選擇。

故事的情緒在旅程中慢慢積累。一開始,它只是一個龐大、不可琢磨的生物,後來你發現,它畏懼那些散落的鏡面裝飾;再後來,你明白,這種恐懼來自過去被控制的經歷。男孩與它的關係,在一次次逃離與墜落中被強化。信任不再只是劇情設定,而是一種由玩家體驗構成的事實。

高潮部分,那些詩意與痛感達到了峯值。大鷲被迫面對同類的攻擊,身負重傷,仍費盡氣力把男孩送回村莊。村民對它充滿敵意,舉矛防備。它停下腳步,沒有退縮,但也沒有反抗。玩家在這一刻的選擇,是呼喚它離開。那聲指令猶如道別。遊戲並未刻意煽情,卻讓人感到心被壓緊。畫面逐漸消失,留下一種無法言說的空白。

片尾的回聲延續了上田作品的詩意。多年後,村莊的孩子們發現了那面鏡子,成年後的男孩照向天空,光束穿過雲層,回到了最初的洞穴。大鷲的眼睛在黑暗中閃起,那短促的鳴叫,像是另一次重逢。此時你會明白,他們之間的紐帶從未真正斷開。

《最後的守護者》經歷漫長的磨礪,它的完成像是一種倔強。技術、預算、市場策略都在變,而它的內核始終保持安靜。它凝固了那個“用玩法表達情感”的年代。所有的情緒都來自動作、空間、節奏。哪怕跳過過場動畫,也能通過操作明白故事的意義。遊戲的敘述從不靠旁白說明,而靠玩家與Trico之間的溫度積累。

這種創作態度,在當下的3A遊戲中越來越少見。從外表看,《最後的守護者》是一次遲到的奇蹟;從精神上講,它像一座橋,連接着實驗性與工業化。對那些渴望在遊戲中感受到人性的玩家來說,這部作品提醒人們,交互可以成爲情感的延伸。

也許它的操作略顯笨拙,節奏緩慢,界面簡陋,但正因爲這些不加修飾的細節,感覺才更真實。它的意義已經超越娛樂層面,更像是一種對往昔創作信條的紀念:創造的目的並非取悅,而是溝通。

《最後的守護者》是一段對理想的守望。它保留了藝術的那一面,讓玩家再次體會到遊戲可以像詩一樣,通過觸碰和等待去講述故事。當屏幕熄滅時,Trico的叫聲還在遠方迴盪,像是在提醒我們,那種溫柔的連接並沒有真正離開,只是藏進時間深處。

這或許就是上田文人最想留下的東西——一種來自“純真年代”的信任,一種在喧囂中仍然被珍視的靜謐姿態。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com