“廉頗老矣,尚能飯否?”

“我《英雄聯盟》打了八千個小時,在WeGame上還有些兩千小時,三千小時的(遊戲),另外還有Steam,那些我就沒算了。”

對我說這句話的人,姓季,今年虛歲70,是位“電競選手”。

“《永劫無間》手遊銀齡電競杭州大獎賽”的參賽選手平均年齡在60歲左右,季大爺是其中年紀最大的。

我在比賽開始前一天遇到他。

那天是比賽的前期籌備日,工人們在場館中心搭建着舞臺,選手們則在一片紛亂的後臺中,參加着採訪的錄製或定妝照的拍攝工作。現場很嘈雜,施工聲和人的談話聲混成一團,走廊上只有沉默的工作人員在四處奔走,一切都在按照某種固定流程推進,形成一個封閉而沉悶的場域,讓外來的好奇心只能在邊緣徘徊。

從知道這場比賽開始,我就很難控制住自己的好奇。

一羣處於知天命、耳順年紀的老人,在我們的認知裏,基本上是世界上和“電競”這兩個字距離最遙遠的人羣。他們成長、工作的年代裏,不存在這個事物,按照道格拉斯·亞當斯那套“在我35歲之後誕生的科技都是違反自然規律要遭天譴”的理論,加上我們被“電子海洛因”言論浸泡過的遊戲文化氛圍,“電競”於他們而言應當是洪水猛獸、文化大敵——

但現在,他們卻站在了電子競技的賽場上。

我一度嘗試進入各個大齡戰隊的休息室與他們攀談,但每當我聽到他們在休息室中閒話家常,聊孩子的工作、菜場的物價、鄰里的八卦時,便很難邁出腳步。那些話語構建的氛圍和生活,與一個遊戲玩家的日常相去甚遠。

“話不投機”的預感愈發強烈。

直到季大爺的出現,這層陌生帶來的隔閡才被打開一個缺口。

他說“我以前是玩端遊的,手遊是第一次”。

隨後鋪開了一段讓人咋舌的“報菜名”:從一個我從未聽聞過的上古MMORPG《絕對女神》說起,到《天堂2》《魔獸世界》《EVE》《英雄聯盟》《流放之路》《激戰2》,一直到前陣子纔剛開國服的《流放之路2:降臨》。

遊戲經歷橫跨三十年,乾淨利落地粉碎了我們對老年人羣體的刻板印象。

我只能張大嘴巴聽他說那些在遊戲裏“打金”“搬磚”的往事,在他說到《英雄聯盟》遊戲時長八千小時,足足是我的兩倍的時候控制一下震驚的表情。

1956年生的季大爺,上過大學,當過運動員,在年輕的時候拿過幾個學校的比賽記錄,這些年來也一直堅持着運動,有着很健康的體魄,去醫院做老年人體檢時醫生一度誤會了他的年齡,對他說“年輕人不要來搗亂”。

與此同時,遊戲也早已融入了他的人生,他一直在關注着遊戲界自己感興趣的部分,《魔獸世界懷舊服》開服的時候他去湊過熱鬧,《流放之路2:降臨》宣傳時他做了賬號的繼承,只是剛準備玩的時候就因爲比賽而落下了。

學習新遊戲,甚至上場打比賽,對他來說宛若順理成章的事情。他不覺得遊戲是什麼不好的東西,沒有在我們看來老一輩的偏見,說起“玩物喪志”,他說自己認識的遊戲玩家都沒有這種傾向,說起“遊戲影響下一代學習”,他說——

“會打遊戲的人都是很聰明的。”

這份在我們看來與普通玩家一般無二的觀念,讓季大爺成了我這次訪談裏最特殊的存在。他是個遊離在本次賽事中“老年選手打電競”敘事之外的孤例,與其說是參賽,不如說他只是來玩一場看起來更大的遊戲。在他身上,你看到的不過是玩家老去之後的樣子,像B站那位著名的“骨灰級遊戲玩家_楊老頭”一樣。

所以,雖然與季大爺的相遇是個意外之喜,但在與他的暢談後,我對這場比賽的疑問,並沒有被解答多少——

跨越鴻溝走到電競賽場上,對“銀齡一族”來說,意味着什麼?

年輕與年輕人

“我昨天去理髮店洗頭,因爲洗完吹乾要等很久,很無聊,我就打了一把遊戲。然後給我洗頭的小夥子對我說:‘如果不是親眼看見,說什麼我都不信你這個年紀的人會玩《永劫無間》(手遊)’”

模仿着理髮店小夥的震驚語氣,高阿姨笑得很開心。

高阿姨今年63歲,是“晶刃無雙”戰隊隊長,她的戰隊成員都是跟她同一個舞蹈隊的成員,四人現在的日常生活是白天一起跳舞,晚上一起連麥打《永劫無間》手遊。四人感情非常好,在跟我的訪談中,互相一直有說有笑。她們的遊戲ID很有意思,都是以“晶刃”打頭,分別是“晶刃風”“晶刃雲”“晶刃雷”“晶刃電”,合稱“風雲雷電”,武俠味很重,與她們談話時溫和端莊的姿態形成了某種反差。

四人都是通過社區大學的電競培訓班開始的遊戲之旅——事實上,本屆比賽中的選手大多是如此。但高阿姨比另外三名成員早一屆,去年便已經開始玩遊戲,後來越玩越入迷,便在第二屆培訓班開辦的時候把三位姐妹都拉入坑。

談及選擇入坑的“契機”時,她們不約而同地提到了“瞭解年輕人”。

意料之中的答案。

鴻溝的作用是相互的,這頭的人覺得對面過於遙遠,那頭的人也覺得這邊難以靠近。在很多電競選手的故事裏,獲得家人的理解與支持,總是被當作美滿與否的條件之一。但這也正說明了,在不少玩家的生活裏,來自長輩的阻力,總是頑固得讓人無奈。在“爲你好”的道理下,家長與孩子雙方都圍繞“影響學習”“影響視力”“上癮沉迷”等固定話術,進行着毫無結果的拉扯攻防。單純的觀念衝突導致的無效溝通,對雙方而言都變成壓力測試,“晶刃無雙”的四位阿姨,都曾面臨着同樣的困擾。

於是,她們選擇了“理解萬歲”。

她們說:“一開始我還會質疑小孩說一天到晚在遊戲裏‘殺殺殺’到底有什麼意思?玩了之後我才發現,這可太有意思了,遊戲裏的‘殺’一點也不容易,要動很多腦子的。”

“晶刃雷”在本次比賽單排項目中奪冠

意料之外的是,這個選擇帶來的不僅僅是“理解”,還有“角色互換”。

曾經看着孩子爲了玩遊戲飯都要晚點喫而有些生氣的家長們,如今卻成了孩子們無奈的對象。高阿姨帶着自己的外孫玩得不亦樂乎,在一旁看着的女兒沒事幹只能掏出手機加入;遊戲ID爲“晶刃雷”的翁阿姨,女兒有重要的事情找她時,她在打遊戲,於是女兒便對她說出了“你先玩,玩完這局我再找你”這句熟悉的臺詞。

遊戲成了幾位阿姨家庭中溝通代際的橋樑,老中青三代人都因爲遊戲而獲得了更爲圓融的關係。老一輩人在自身的切身體驗後更爲理解年輕人的生活選擇,而年輕人也因爲相同的愛好與長輩拉近了關係。

在訪談中,翁阿姨提到了以前女兒因爲熱愛遊戲,在工作一年後選擇出國讀遊戲碩士,她一直爲此耿耿於懷,但在實際瞭解遊戲後,才最終消除了這個芥蒂。

但生活上的融洽,只是這個選擇帶來的一部分收穫。

還有很重要的一部分,是這個選擇本身,在進入遊戲世界後,四位阿姨學會了“開心地玩”。

玩

今年一月份,《永劫無間》手遊官方爲他們舉辦的銀齡杯拍攝了一部紀錄片,叫《銀髮戰神》。

在紀錄片最開始的一段,他們就“老年人打電競”的問題隨機採訪了西湖邊上的許多老人家,成功收穫了大量的反對意見。這些反對意見不一而足:有的說老人沒有玩遊戲的時間,需要做家務、帶孩子;有的說遊戲影響眼睛、腰椎、脊椎等部位的健康;還有的搬出了對付年輕人的那套,說會沉迷。

這些反對意見,基本吻合了我們對大多數老一輩的刻板印象——

即便到了退休年齡,他們也總是終日操勞,爲家務或孫輩奔波,對所有新生事物抱有懷疑態度,與流行文化嚴重脫軌,同時還盲目地相信一套由俗語、民間傳說、偏頗說法糅合而成的養生理論。他們對日常娛樂、養生的選擇面極爲狹隘,跳舞、唱歌、打太極,彷彿所有人的社交圈都被框定在這幾個選擇中。

思維定式同樣在影響着他們,彷彿只要到了某個年齡段,他們就只能幹特定的幾件事情,拒絕新事物的理由是“那是年輕人做的”。即使終於走到了能夠自由選擇的人生階段,他們的選擇仍然不那麼自由。

而走進電子競技的大門,卻真切地讓很多老人,獲得了“純粹地玩”的能力,獲得了對“玩”的認知,甚至獲得了“返老還童”的權利。

我在現場採訪到了賽事主辦方的工作人員,我問他“你覺得電子競技對叔叔阿姨們意味着什麼?”

他毫不猶豫地告訴我——

“開心。”

我問高阿姨她們:“從一開始完全不瞭解,連路都不會走,一直玩到現在,要經歷一個從零開始一點點學習的過程,這個過程對你們來說是痛苦還是開心?”

她們也毫不猶豫地告訴我——

“當然是開心。”

電子遊戲的正反饋平等地照耀所有人,網絡世界的百無禁忌平等地接納所有人。

只要練習就有進步,只要進步就能獲得切實的成就感,每個英雄、每把武器、每個技巧的學習,都切切實實地給她們帶來成就感——

“沒想到都這把年紀了,我還可以這麼清晰地不停進步。”

自我實現一直是馬斯洛需求理論中佔據高位的“需要”,也一直是電子遊戲設計理論中被不斷提及的正反饋的構成核心。很多老年人在退休後,因爲工作帶來的目標感喪失,而導致精神和身體狀態迅速衰弱,這種情況並不只在老人羣體中出現,很多失業或待業在家的年輕人也會出現這種情況,甚至更加嚴重。只是相較於失業,正常退休的老人家在生存需求上基本已經得到了滿足,他們更需要完成一些目標來實現自我價值。

而電子遊戲,便是一個極爲方便的,沒有場地、交際圈、時間限制的,源源不斷的目標與成就感來源。尤其是競技遊戲,與人鬥其樂無窮,與人鬥永無止境,這是一場沒有上限的遊戲,是一場可以不斷精益求精不斷獲得提升的挑戰。

在我採訪的參賽選手裏,很多人都不約而同地提到了對抗玩法的“過癮”,他們在想方設法地獲得勝利的同時,技術也在不斷地精進。更爲奇妙的是,在遊戲這個被許多老人視爲“年輕人專屬”的領域裏,進入其中的高齡玩家們,卻大多有着濃烈的與年輕人爭勝的熱情。在互相見不到對方的互聯網上,不以年齡和身份論勝負,讓很多叔叔阿姨都或多或少地燃起了些激情。

這份玩家之間平等相待的尊重,爲他們的社交圈帶來了很大的變化。

選手裏有一對名爲“狂俠魔女”的夫妻檔,在遊戲中認識了非常多“90後”“00後”的朋友。有一次,一位“00後”網友給“狂俠”送了個貴重禮物,提示框讓“狂俠”標註與對方的關係,“狂俠”在“戀人”“夫妻”和“兄弟”當中無奈地選擇了“兄弟”,一位六十多歲的大爺就這樣與一個二十多歲的年輕人成了忘年交。

同樣的故事,在叔叔阿姨們玩遊戲之後的這段時光裏不斷上演着——無論故事的基調是喜是怒,他們在敘述這些故事時,都很滿足於這個過程裏自己越發年輕的心態變化。

在比賽開場的戰隊亮相環節,“拱墅V4先鋒”隊的一位選手這麼介紹着自己——

“我叫雲上問道,今年60,明年18。”

似乎無人在意的比賽

“《永劫無間》手遊銀齡電競杭州大獎賽”並不是一個以我們熟悉的商業模式運作的比賽,它更像是一場社會實踐,一個教育政策推行後的試驗產物。在它背後,是杭州市響應國家應對“老齡化”相關問題的政策號召,而做的一系列探索。

它的賽事基礎建立在杭州市各個區縣(市)的社區大學中開辦的“電競興趣班”。而它的參賽隊伍,也圍繞着這個體系建立——在參賽隊伍裏,我們看到的基本是“建德市新安奇霧隊”“拱墅V4先鋒隊”“桐江驚鴻戰隊”這些帶有明顯地域標籤的隊伍。因爲特殊的賽事性質,這個比賽既無法建立俱樂部體系,也沒有足夠大的民間玩家土壤,選擇這種隊伍體系無可厚非。

但即便如此,網易仍然以很高的規格舉辦了這場比賽。他們租用了杭州電競中心這個專業的場館,併爲了賽事的舉辦專門搭建了巨大的舞臺。賽前賽後所有關鍵環節都一樣不落,從選手的定妝照到個人宣言、亮相視頻錄製,儘可能地去展示選手的個人魅力。賽事主持和賽場解說的人員選擇也足夠專業,尤其是解說,從頭到尾沒有一刻冷場,即使是中間遇到了幾次設備問題,他們也很好地保持着解說的節奏。

可從賽事流程來看,這場比賽中仍然有很多環節設置透露着“能讓比賽運轉起來就行”的氣質。整個流程被刪去了很多營造賽場氛圍和緊張感的環節,據賽事主辦方所言,他們在努力讓叔叔阿姨們可以儘快地打完比賽,以免精力不濟。賽制上很多細節的標準,也爲了選手們的方便而放得相當寬鬆,比如選手們所使用的設備都是自帶,並且對設備類型也沒有進行限制,有的選手用的手機,有的選手用的卻是平板。

對所有人來說,“銀齡電競”都是個過於嶄新的概念,一場老年人之間的電競比賽究竟該如何去舉辦,以這場總決賽的效果而言,似乎仍有着很大的發展空間。

而最爲關鍵的問題,其實還是要落到賽事文化的培養上。本次比賽也沒有進行門票售賣,除了場上選手的親友團,其餘的觀衆基本源自《永劫無間》手遊官方公衆號的報名抽選,觀衆攏共不過數百人,略顯“冷清”。

電競賽事是個雙向的過程,賽場的氛圍由選手的表現與觀衆的熱情共同造就。

但在這場比賽裏,場上的選手心率一度飆到150,場下的許多年輕觀衆卻在低頭玩着手機。高舉應援棒的親友團們其實看不太懂比賽,坐在我後面的一堆年輕男女還是不時低聲交談着“振刀是什麼”的話題。

比賽中途,我打開官方的賽事直播間,不太熱烈的彈幕中,一句“不過是場表演賽,隨便拉了幾個老人就上來打”飄過。

“銀齡電競”的概念,乍看之下,無疑讓人很感興趣。但這種“感興趣”,似乎更多是出於“獵奇”和“噱頭”,出於對本不該出現在這個領域的一羣人的好奇,很難轉化成對比賽內容的興趣,越是瞭解電子競技生態的人,就越是如此。

在當下的電子競技環境裏,只有翻過那座山,纔會有人聽你的故事——而故事,只是比賽的佐料。

觀衆關注的,是贏和娛樂性。觀衆想看強強對抗,想看巔峯對決,想看選手在一個超高水準的領域成爲英雄,想看他們燃燒熱血、成就傳奇,然後在這個過程裏傾注他們的勝負欲、熱情,乃至夢想,爲英雄鑄就“登神長階”。

這個勝者爲王的領域,註定是年輕人的天下,只有年輕人才具備過人的反應力和集中力,也只有年輕人有足夠的資本面對非人的訓練——當然,也只有年輕人還有餘裕付出一身傷病的代價。

火熱的電子競技的底色,是一個個年輕人前赴後繼地燃燒自己所積累起來的極端環境。

在這個環境裏,年齡是所有人都必須面對的障礙。雖然隨着賽事體系的發展,很多項目都逐漸開始重視起了高齡選手們的經驗與思路所發揮的作用,但這個語境裏的“高齡”,往往也不過是30歲。

而當一羣平均60歲的“真高齡玩家”被納入這套評判體系裏時,他們奉獻的遊戲內容,其實很難得到苛刻的觀衆的認可。他們的身體狀態、遊戲認知、操作經驗,註定無法與頂尖的職業選手相媲美,甚至可能連高分路人的水平都夠不上——甚至,這場比賽裏的大多數選手,在一年前連當下流行的許多競技遊戲都沒有接觸過。

那麼,當我們看他們打比賽的時候,我們在看什麼?

坐在比我所認知的電競比賽要沉寂得多的比賽會場裏,感受着場上場下的迥異的氛圍,我沒有答案。

但選手好像有。

四排比賽的最後一場,“桐江驚鴻戰隊”的“喬風”選手,脫離隊友陷入了“晶刃無雙”戰隊的重重包圍。最後憑藉對嶽山這名英雄變身技的掌握,以及金色斬馬刀的數值優勢,成功一挑三,殺出重圍。後續面臨“武林天驕”在縮圈狀態下的多人圍攻時,又及時變身反殺一人。

經此一役,“桐江驚鴻戰隊”拿到了大量地擊殺分,成功奠定積分榜第一的位置,拿下了“《永劫無間》手遊銀齡電競杭州大獎賽總決賽”中四排項目的冠軍。

比賽是什麼

2021年,TI10“爲什麼不BAN猛獁”的遺憾,讓這場比賽的餘波,仍在整個《DOTA2》社區發酵。在那場巨大的“意難平”中,鬥魚主播ZARD主辦了一場名爲“互聯網員工杯”比賽(人稱小TI)。這本是一場非官方的賽事,但十六支由各個國內互聯網大廠的員工組成的隊伍,自發組隊、自發訓練、自發設計隊伍的LOGO和宣言,並在比賽過程中展現出極高的競技熱情,使得這場比賽點燃了當時處於鬱悶中的《DOTA2》社區。

在比賽中,黑豚戰隊很早便掉到敗者組,卻頑強不屈地一穿五打進決賽。

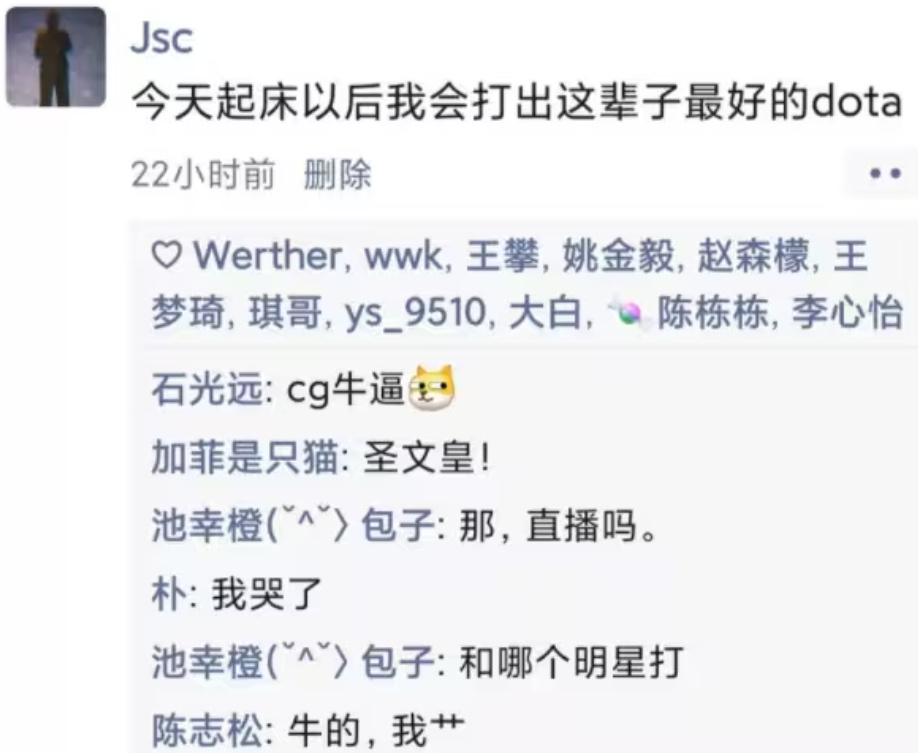

決賽當天,黑豚戰隊1號位選手Jsc在朋友圈發了一句話——

“今天起牀以後我會打出這輩子最好的dota。”

最終,黑豚戰隊以3:0大比分戰勝小企鵝戰隊,書寫了一段敗者組一穿六奪冠的傳奇神話。

有意思的是,這哥們還是24工作室的員工

平心而論,“《永劫無間》手遊銀齡電競杭州大獎賽總決賽”在精彩程度和熱度上都與“小TI”不可同日而語,但比賽的結果卻有着如出一轍的韻味。

在這場比賽裏,“武林天驕”和“晶刃無雙”兩支隊伍,幾乎是全體選手公認的奪冠熱門。不僅因爲這兩支隊伍的排位分更高,更因爲這兩支隊伍中有着經驗更豐富的選手,在平時的社區培訓班裏一度是“教師隊伍”。像“武林天驕”中的“七公”選手,總決賽的8支隊伍裏有5支是他教出來的。

反觀“桐江驚鴻戰隊”,全員黃金段位,在總決賽8支隊伍中墊底。但就是這支隊伍,在四排項目裏展現出了極高的戰術素養和團隊協作能力,而隊伍中的“喬風”選手,作爲“嶽山專業戶”,更是憑藉極高的熟練度在對抗中多次打出GOAT級別的表現,帶領着隊伍笑到了最後。

這一天的“喬風”選手,也打出了自己最好的“劫”。

無論過程如何變化,電子競技喜歡的,始終是英雄敘事。

但電子競技的價值,卻不一定只停留在大型賽事。

英雄,也未必只在最高的山巔誕生。

忽略掉場外的因素,競技體育最終的意義,仍然落於選手自身——更高、更快、更強。

比賽場上,選手尋求的,終歸是在無憾的發揮與對抗中,實現自己。

比賽前一天,我路過某個選手休息室時,看到“武林天驕”的“七公”選手,周圍圍了五六名選手,每個人都在舉着手機或平板,不厭其煩地向他詢問着一個又一個問題。

採訪“晶刃無雙”時,隊長高阿姨對我說起早期入門時的艱難,說在學校上課,一節課下來其實什麼都記不住,爲了打得更好,她自己主動編寫了一本教材,以自身的經驗出發,用最直觀簡樸的語言,講解遊戲中的方方面面,並時刻修訂。這本教材也在後來成了濱江區學校的通用教材之一——

我想,這也大概率是世界上第一本“老年電競遊戲教材”。

我看到的每一個選手,都在爲比賽盡力準備着,即便是喫飯時間,也有不少戰隊一邊拿着筷子一邊討論戰術,匆匆喫完便進入下一場訓練。

他們都把自己從家長裏短的生活泥潭中拔了出來,爲一個曾經十分陌生乃至排斥的事物,奉獻出了旁人難以預料的熱情。不管現場的觀衆反應如何,網上的網友們看法如何,他們都在打着自己最好的比賽。

當我在看他們比賽的時候,我看到的是一個個叔叔阿姨,戰勝了自己的年齡,飆到了一百好幾十的心率,瘋狂按着屏幕上的按鍵,只爲了“振”下那記藍光。

說實話,在那時我覺得他們並不在乎我看不看。

我不看是我的損失。

比賽當天,我在休息室採訪了“武林天驕”的“七公”,作爲許多選手的“電競引路人”,大家都喜歡叫他“潘叔”。“潘叔”今年67歲,曾經是《浙江日報》的攝影記者。在我問他以前是否玩過遊戲時,他說年輕的時候玩過《超級馬力歐兄弟》,但是後來爲了生活,就再也沒有接觸過遊戲。

在提到進入《永劫無間》手遊的初衷時,“狂俠魔女”談起了對武俠的愛好,談起了年輕時“仗劍走天涯”的夢想——如今,這個遊戲幫他們實現了。

隨着對一個個選手的瞭解,你會逐漸發現,對生活的浪漫憧憬、流行文化的輻射影響,並非沒有在他們身上出現過,正如每個人都曾年輕過。“武林天驕”的“靜心”選手,說她在20多歲的時候,一發獎金就喜歡往街機廳鑽,跟對象一起把獎金全部打光。

二三十年後,這些曾經的夢想、憧憬、浪漫回憶,在他們終於擺脫生活的束縛時,又在他們身上泛起了迴響。那些爲了生活而放棄的東西,如今重拾過後,卻使得他們在第二人生的舞臺上發光發熱。

某種意義上,電子競技於他們而言的意義,或許跟年輕人是非常不同的。

對年輕人來說,這是一個爭奪至高榮譽的舞臺,是一份職業,是一份熾熱的夢想。

但對他們來說,可能是第二人生的開端。

所以,在比賽結束走出場館後,我腦海中始終迴盪着我與賽事工作人員的對話。

我問他:“這場比賽,對你的意義又是什麼?”

他說:“等我老了,我也想參加這樣的比賽。”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com