在游戏圈,每一届的玩家往往都会有这样一种感觉:明年可真是游戏大年啊!

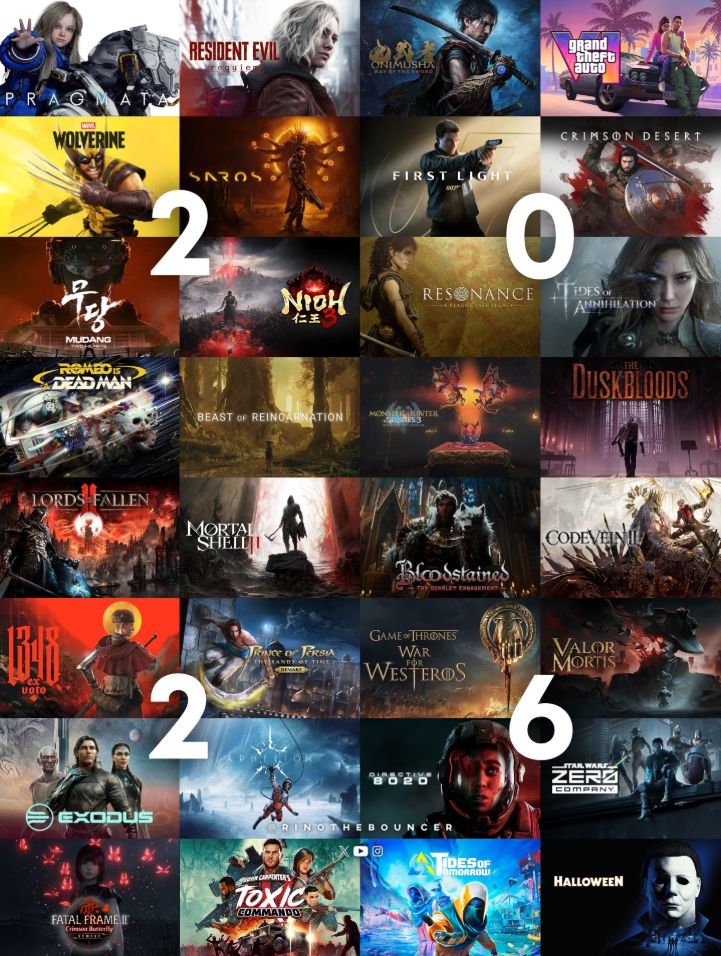

就拿今年目前已知的情报来说,像《GTA6》《仁王3》《漫威金刚狼》这些毫无疑问都是妥妥的高人气3A大作。

不过就个人而言,我期待的点还是在卡普空身上的,毕竟一下子就甩出了《虚实万象》《生化危机9》《鬼武者:剑之道》这三个大作,好不好玩都是后话,产能这一块先安排上再说。

说起来这三款游戏的定位还真有点意思,《虚实万象》作为一个全新的IP,本身就具备了无限的可能性,无论成功与否,都是卡普空未来在开拓创新道路上的重要一环。《生化危机9》就不用说了,企业传承下来的头号招牌了,完全不用担心资源的投入。

而《鬼武者:剑之道》嘛...这个多少就有点难评了,毕竟距离老三部曲已经过了20年的时间了,在这个节点突然宣布推出新作真是让人又感到惊喜又有些摸不着头脑,正好趁着这个机会来咱就和大家聊聊,这个从出道即颠峰,到被公司雪藏,甚至很多新玩家都没听过的系列——《鬼武者》。

《鬼武者》的诞生其实非常简单,当时《生化危机》系列的成功给了卡普空巨大的市场信心,公司高层当即决定要将这种玩法发扬光大,很快,支持三上真司完成《生化危机》开发,有着“街霸之父”之称的冈本吉起就提出了想要制作“战国版生化危机”的企划。

卡普空高层觉得没什么问题,于是就批准了这个项目,经过层层筛选,最终把制作人的位置交到了“洛克人之父”,同时也是参与过《生化危机2》开发的稻船敬二手上,《鬼武者》的雏形也就是在这样的背景下提上了日程。

不过具体该怎么实施这又是一个问题,毕竟如果真要是原封不动地按照“战国版生化危机”的思路去做,那在玩家心目中岂不是就成了妥妥的换皮游戏了?而这就得提到《鬼武者》在制作和设计上的两个闪光点。

这第一点毫无疑问,就是请到了亚洲公认的大帅哥金城武来担任游戏主角,这种将明星脸模和游戏结合到一起的做法在90年代是比较新颖的,毕竟看金城武和操作金城武完全是两种不同的体验。

加之那个年代,消息的传播主要还是靠电视和纸质媒体,而金城武这样的大明星在主流媒体这块本身就有着非常高的关注度,所以他的加入也让更多人知道了《鬼武者》的存在。

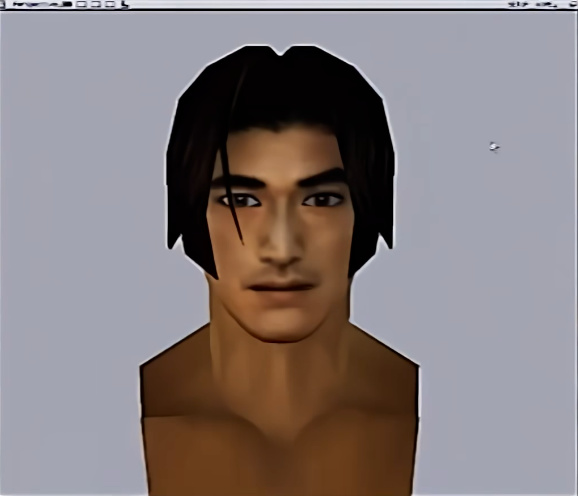

按照原定的计划,《鬼武者》是要基于PS1平台开发的,但是由于PS1的机能问题,导致金城武的那张帅脸在主机上就只有马赛克级别的水平,再加上游戏其他方面的种种问题,使得《鬼武者》的初版效果并不理想,恰逢当时的新一代主机PS2也正在势头上,见识到新主机的机能后稻船敬二当即决定放弃PS1,将游戏放在PS2上继续打磨。

事实也证明,延期的决定是正确的,2001年1月25日,《鬼武者》在PS2平台发售,机能的提升不仅能以更高清的画质让玩家欣赏到帅脸,而且战斗的全3D即时演算和电影式的过场CG也能极大的增强代入感。

在操作上游戏依旧采用的是当时很流行的“开坦克”方式,即主视角固定,前后为移动左右为转身,虽然不少玩家在初看时都会吐槽这和生化没什么区别,可真等实际上手后玩家立马就发现了游戏有别于生化的点。

而这就是《鬼武者》的第二个亮点——“一闪”系统。这个系统也几乎成为了鬼武者的标志,而且对后续作品也有着相当的影响。

通俗点说,就是敌人在即将攻击到玩家前的瞬间,在极短的判定时间内按下特定键而触发的反制手段,在被攻击到的瞬间按攻击键触发的就是“真一闪”,先防御再快速按攻击键触发的就是“弹一闪”。

这招不仅能一击秒杀普通敌人,而且被一闪击杀的敌人也会掉落出更多的魂,在视觉效果上也会产生一种莫名的爽感,也算是变相鼓励玩家多去使用的一种技巧了。

可能普通玩家打半天才能打过去的关卡,在高玩手里都只是一瞬间的事,当然我也不是说没了一闪游戏就玩不了了,只是感慨一闪确实给《鬼武者》带来了很大的开发空间。

最终《鬼武者》在日本本土收获了超一百万的销量,成为了PS2时期最著名的游戏之一,见识到了这个新IP的潜力,卡普空立刻就将续作的安排提上了日程,制作人依然是由稻船敬二担任。

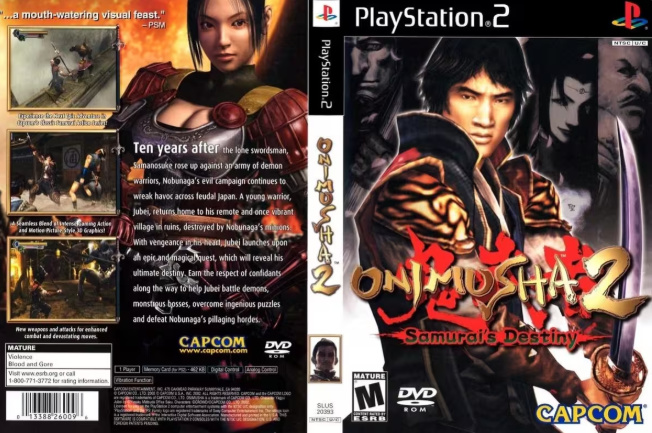

一代的成功给二代提供了不少宝贵的经验,使用明星脸模的传统也得以延续,只不过二代主角的脸模由金城武换成了成龙,啊不是,松田优作。

松田优作是在日本七八十年代非常著名的演员,同时也是《海贼王》里青雉的原型,可惜的是他因膀胱癌于1989年去世了,而卡普空也是想通过这种方式来纪念这位英年早逝的优秀演员。

那时候不像现在有相对成熟的AI技术,想要获取已逝演员的脸模数据并不是一件容易的事,最终呈现在游戏里的效果都是工作人员根据他生平留下的影像,结合那时候的技术一点一点平凑出来的,游戏最终于2002年12月12日继续登录PS2平台。

二代照比一代最明显的变化就是体量上的不同,游戏中添加了四位战斗风格不同的NPC来辅助玩家作战,在一些特定的关卡还能操纵这些NPC进行游玩,玩家还可以通过送礼的方式来提升他们的好感度,根据好感度的多少后续也会体验到不一样的内容。

这些NPC中当属阿邑给玩家留下的印象最为深刻,当时不少游戏杂志都会用开场CG里阿邑在瀑布下洗澡的那张图做引子来给《鬼武者2》做宣传。

另外作为特色之一的一闪也多了新的派生“连锁一闪”,顾名思义就是发动一闪时,在白光消失前再按下攻击键即可向下一个敌人再度发动一闪,看着白光在满屏幕到处乱窜也是别有一番风味。

如果你对时机的把握非常得当,甚至可以靠连闪打的boss毫无还手之力。

从结果上看,二代完全就是一代的pro max版,在各方各面确实也挑不出太大的短板,200多万的销量就是玩家对游戏最好的认可,同时这也是系列作品中口碑和销量最好的一代。

其实自打一代开始,卡普空就已经开始着手制备三部曲的计划了,经历了两代游戏的冲刷洗礼,鬼武者在日本早就已经是一个人尽皆知的大IP了,虽然在国内是吃爽了,但在海外仍有巨大的潜在空间,为了能更好地混迹海外市场,卡普空决定在《鬼武者3》上玩一把大的,将故事背景分成两部分,一部分继续是日本战国,而另一部分则是现代的法国巴黎。

据说是因为鬼武者在欧洲的销量是最差的,所以他们就想把现代线定在欧洲,在一众欧洲城市中最终选了巴黎这个很有代表性的地方。

既然是面向更大的国际市场,那牌面和诚意必须得拉满,卡普空不仅花高价请回了金城武,还聘请了法国著名演员让雷诺(《这个杀手不太冷》的男主)作为第二主角,游戏的武术指导则是鼎鼎大名的“叶师傅”甄子丹,可以说卡普空当时的想法就是不成功便成仁,在经历了漫长的开发历程后,《鬼武者3》于2004年2月26日在PS2上发售,并在之后的2005年12月6日推出了PC版。

因为上了PC的缘故,所以在咱们国内玩过三代的人其实是要比玩过二代的人要多的。比如有很多朋友可能就是在网吧自带的游戏库里接触到的《鬼武者3》。

游戏对比前两代也有了很多质的变化,CG动画更逼真了,操作方式也开始现代化了,游戏的硬核程度降低了,一闪的判定也都变得更容易了,这些都是明显利好玩家的升级和改动。

然而现实却给卡普空泼了碗冷水,本作的销量只有140多万套(也有说法是150万套)。

要知道三代可是投入资源最大的一作,光是请那几个大牌明星就是一笔不小的费用,回头再看看这惨淡的销量,《鬼武者3》能不能从中获利都是个未知数。

为什么花费这么大力气和诚意的《鬼武者3》,最终玩家反应冷淡?

在我看来有很多方面的原因。

首要原因,就是玩家群体的审美疲劳。《鬼武者3》依然是主打一招鲜的“一闪”系统,但是当时已经在PS2时代的后期,本作对比前面两作的机能有提升,但较二代的提升幅度是相当有限的;在短短两年的时间内就推出续作,而且战斗系统上缺乏突破性的创新,让玩家群体普遍感到审美疲劳;而隔年推出的PC版本也因为中俄玩家仍然以游玩盗版为主,对销量帮助也实在过于有限。

其次,卡普空当时的宣发方向也有很大问题,前两代的成功让卡普空有点过于信心爆棚了,就导致开发组想加入的内容和想法越来越多,但是他们并没有考虑过怎样才能将这些元素融合好,就比如现代古代来回时空穿越这点,玩家之间的看法就比较分化,喜欢穿越题材的人玩了就是会感到很爽,想要系列整体风格统一的玩家就会觉得这样的游玩节奏会很乱。

野心过大的结果就是,既没有让本土的忠实用户感到满意,也没有达到他想要打进海外市场的目的,加上那个时候PS2上也有很多其他知名大作陆续登场了,想玩类似题材的有光荣的《战国无双》,想玩纯动作的有卡普空自家的《鬼泣》,甚至究极神作《圣安地列斯》也是首发PS2平台的,玩家有新的选择,自然也不会只局限于鬼武者身上。

虽然稻船敬二曾说过三代将是系列的完结篇,但是顶头上司卡普空似乎并没有彻底放弃这个IP,2006年1月26日,PS2的末期时代,《新鬼武者》发售了,如果说《鬼武者3》多少还能和老系列沾点边,那这个《新鬼武者》可以说是完全另辟蹊径,走向了类似鬼泣那种爽快战斗的风格,而且新鬼的主角不再采用明星脸模,很难给玩家留下什么特别的印象,最终该游戏的销量也就仅仅只有64万套。

即便后续也有几部外传性质的作品,但可惜都没有掀起什么水花,久而久之看不到希望的卡普空终于是接受了现实,彻底雪藏了这个IP,一代神作就此再无音讯,甚至当年的玩家社区内还流传过这样一种说法,光荣的《仁王》怕不是《鬼武者》的精神续作哦。

但是不管怎么说,能在26年看到《鬼武者》这个沉寂了20年的IP复活,想想也算是一件好事,根据此前的实机爆料,可以确定的是,连锁一闪这个特色招牌也将会在新作中得以保留。

并且这个新的团队也一直都有强调,本作不属于“类魂”的范畴,他们表示不希望做出一款让玩家通关不了的游戏,或许这也是在变向说明本作的难度应该不会让人望而却步,至于《鬼武者:剑之道》能否像开发团队说的那样给玩家带来惊喜,等到游戏发售了我们自然就会知道了。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![【12.4】]冬促抢跑持续中,龙道领跑30款史低佳作!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/03/786d1d42a89e971023aa132ecf60197c.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)