近日,書法愛好者李明的名字在網絡上掀起了一陣不小的波瀾。他的作品被央媒推廣,獲得了海量曝光,卻也引來了傳統書法界諸多“江湖體”的批評。一邊是大衆的熱烈追捧,一邊是專業人士的嗤之以鼻。這場爭論,早已超越了對李明個人書法水平的評判,更像是一面鏡子,映照出當代書法在傳統與創新、藝術與商業、大衆與精英之間的巨大裂痕與深刻迷思。

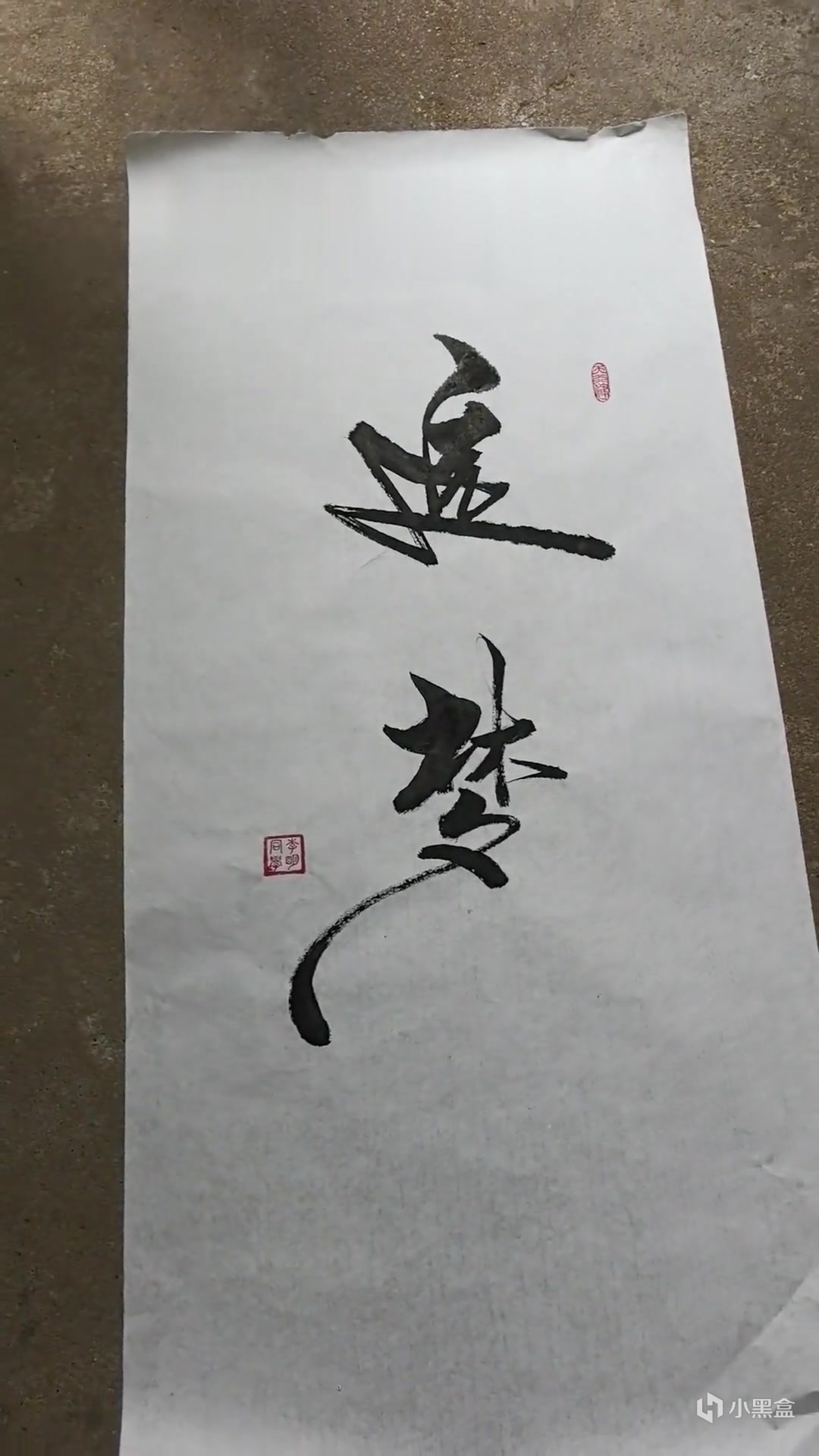

李明書法

一、李明的“江湖體”:是時代寵兒,還是商業棋子?

客觀而言,許多書法愛好者指出李明的書法爲“江湖體”,不無道理。“江湖體”通常指未經過嚴格傳統法度訓練,憑藉個人感覺書寫,注重視覺衝擊力而缺乏內在筆法與結體規律的字體。它可能乍看之下瀟灑飄逸、美觀流暢,但深究其筆法、墨法、章法,往往經不起推敲,如同無源之水、無本之木。

李明書法

在李明爆火的背後,我們幾乎可以嗅到濃重的商業運營氣息。在流量爲王的時代,一個“書法網紅”的誕生,很難與背後的資本和團隊割裂開來。其根本目的,或許並非爲了培養一位真正的書法家,而是通過打造一個“平民逆襲”的文化符號,快速實現商業變現。這種“催熟”的模式,對於李明個人的長期藝術生命而言,無疑是涸澤而漁,最終反而會害了他。他被推至風口浪尖,承受着本不該由他一人承擔的、關於整個書法生態的爭論。

李明書法

二、書法大家的“圍攻”:是衛道尊嚴,還是利益之爭?

然而,另一邊,許多所謂的“書法大家”對李明的羣起而攻之,其動機也未必純粹。當下的書法界的功利心確實過重。許多書法家數十年臨摹古帖,功底深厚,但其目標往往並非藝術本身,而是爲了“入展”、“入會”,在體制內獲得一席之地,從而名利雙收。

在這個“文無第一”的圈子裏,互相不服、派系林立的狀況屢見不鮮。爲了在千人一面的“臨摹”中脫穎而出,一些書法家走上了“創新”的歧路——不是基於深厚傳統的自然生髮,而是刻意譁衆取寵,以“吼書”、“射書”、“亂書”等奇葩形式博取出位,信奉“黑紅也是紅”。李明的出現,觸動了兩根敏感的神經:一是他通過“非正統”渠道獲得了遠超許多體制內書法家的名望;二是他背後的商業邏輯,正在挑戰傳統書法圈的權力和利益分配格局。因此,他們的批評,有多少是出於對書法藝術的純粹捍衛,又有多少是“蛋糕被動”後的應激反應,值得深思。

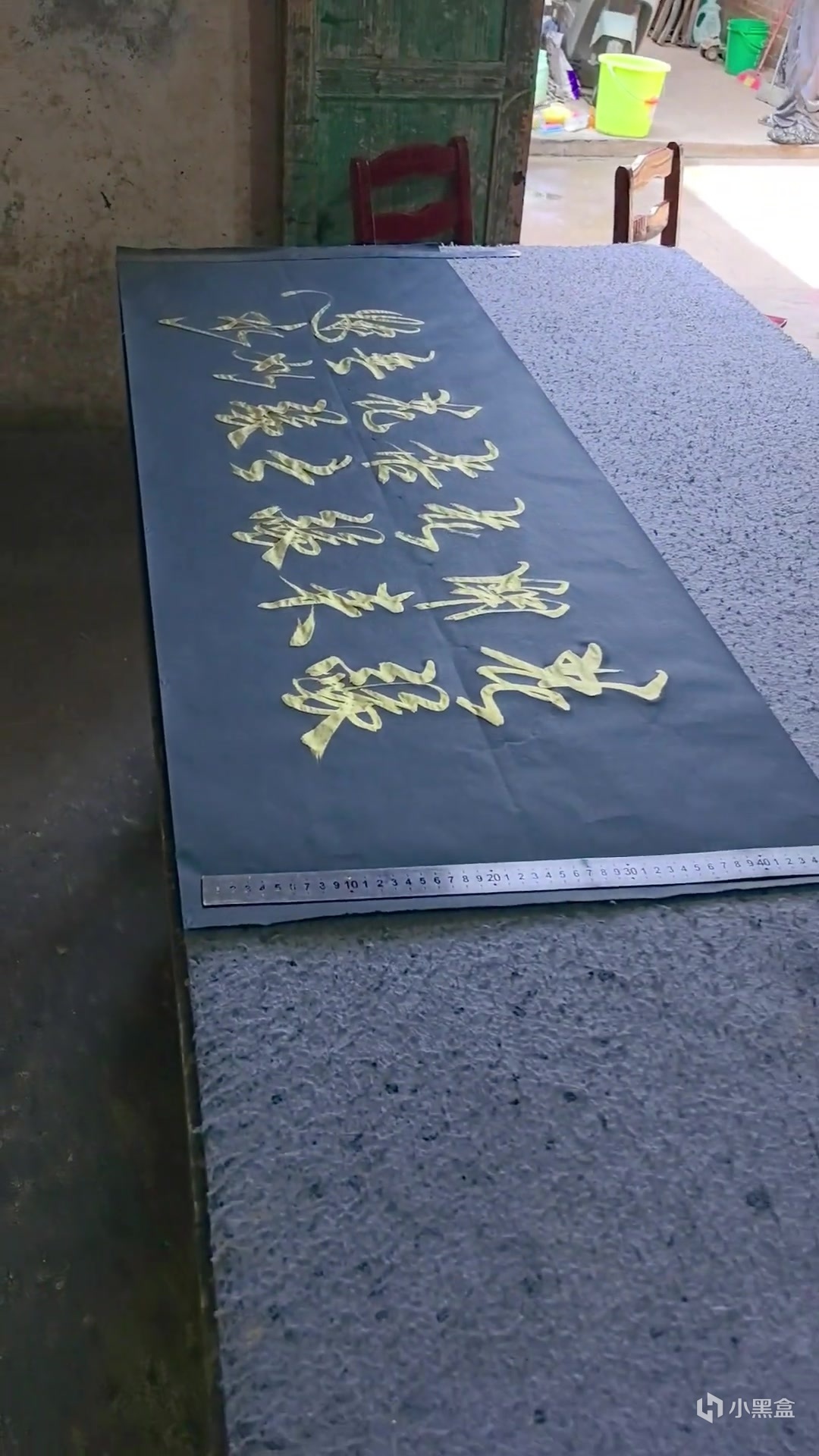

大師醜書

三、歷史之鏡:爲何古代大家輩出,而今卻星光黯淡?

要看清今日的亂象,我們不妨回望歷史。

古代爲何書法大家輩出? 首先,書法是古代文人安身立命的根本,是科舉取士的“敲門磚”,具有極高的實用性和社會強制性。從王羲之到顏真卿,從蘇軾到黃庭堅,他們首先是政治家、文學家、思想家,書法是其深厚學養與人格氣度的自然外化。其次,那個時代信息閉塞,師承有序,書者能沉下心來,用數十年時間與古人對話,錘鍊技法,涵養心性。藝術的成就與人格的修煉融爲一體,所謂“人如其字,字如其人”。那時的“惺惺相惜”,如李白與杜甫,蘇軾與黃庭堅,是建立在共同的文化理想和人生境界之上的。

近現代爲何大家寥寥? 時代鉅變,書法的實用性被鍵盤取代,其生存土壤已然不同。書法更多地成爲一種純粹的藝術追求或職業。在快節奏、功利化的社會氛圍下,很少有人能擁有古人那般“十年磨一劍”的定力。同時,評價體系也變得複雜而浮躁,協會頭銜、市場價值、媒體曝光度,這些外在標準時常干擾甚至取代了對藝術本身高下的判斷。當書法脫離了廣泛的日常應用和文化修養的根基,成爲小圈子的遊戲時,其生命力和創造力自然大打折扣。

大師書法,好看嗎?

四、書法之問:是“法”重要,還是“書”美觀重要?

這引向了最核心的問題:書法,到底“法”與“書”孰重孰輕?大衆與專家,誰說了算?

“法”是根基,“書”是表現。 二者本爲一體,絕非對立。“法”是千百年來沉澱下的筆法、字法、章法和墨法規律,是書寫的“語法”。它確保了書法的文化基因和藝術深度。沒有“法”的“書”,如同沒有格律的詩詞,縱然辭藻華麗,終難登大雅之堂,缺乏持久生命力。王羲之的《蘭亭序》之所以千古流芳,正在於其精妙絕倫的技法與瀟灑自如的風神完美統一。

然而,“法”的終極目的不是爲了禁錮,而是爲了更好的“書寫”與表達。書法藝術的生命在於創新,但真正的創新必須是“入古而出新”,是在深刻理解並掌握傳統法度之後的水到渠成,是個人性情與時代氣息的自然流露。顏真卿變王羲之的秀美爲雄強,創立“顏體”,正是創新的典範。

關於大衆與專家。 大衆審美追求直觀的“美觀”與“認同感”,是藝術傳播的廣泛基礎。專家的認同則代表着藝術的高度與深度,他們肩負着守護傳統法度、引導審美方向的責任。一個健康的藝術生態,需要二者之間的良性互動。專家的標準若完全脫離大衆,容易走向曲高和寡;而藝術創作若一味迎合大衆,則可能流於庸俗。央媒推廣李明,或許有激發大衆對書法興趣的考量,但若因此模糊了書法藝術應有的門檻與標準,則可能是一種誤導。

最後給大家洗洗眼睛

李明的事件,是一場多方共謀的“墨浪喧囂”。它暴露了商業資本對文化領域的粗暴介入,反映了傳統書法界的僵化與焦慮,也考驗着大衆的審美判斷力。

對於每一個熱愛書法的人而言,或許我們應當迴歸本心:書法,首先是寫給自己的修行。它需要我們懷着一顆敬畏之心,虔誠地師法古人,打下堅實的“法度”基礎;然後再以一顆勇敢之心,融入時代的思考與個人的性情,去追求“書寫”的自由與美感。

在這場爭論中,我們不應簡單地站隊李明或“大家”,而應清醒地認識到:無論是被流量捧殺的“江湖體”,還是被功利異化的“大師作”,都不是書法的未來。書法的未來,在於那些能甘於寂寞、深植傳統,又能擁抱時代、書寫性靈的真誠探索者手中。只有當“法”與“書”、“大衆”與“專家”重新找到平衡點時,這個古老的藝術才能在新的時代煥發出真正蓬勃的生機。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[JF][唱片的B面]JOJO5老闆的結局早就敲定了?誰是King Crimson?](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/10/11/7a50c63b5cef6eebd8e37eaecfa55f05.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)