引子

康熙二十二年(1683年)初冬,一支數百人的馬隊長途跋涉,穿過山海關,來到直隸豐潤縣地界。

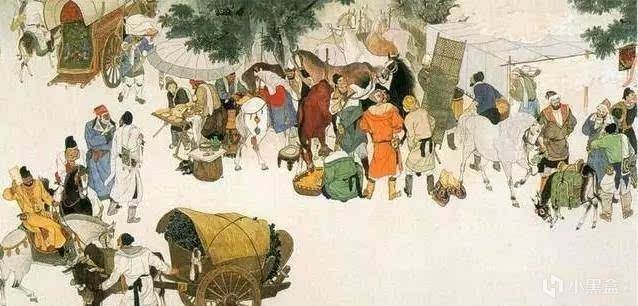

這批人趕着牛馬騾車,攜帶着黃金,白銀,數百張豹皮、水獺皮、鹿皮、青鼠皮,數千捲紙張,數百包大米,還有萬餘匹的各色苧布、棉綢、麻布等,人馬浩蕩,捲起黃土飛沙,好不壯觀,引得行人紛紛側目。

清廷對朝鮮的進貢品類與數目有嚴格要求,多爲獸皮一類

最奇怪的是這些人的裝束。其中的腳力和馬伕,不過是尋常的粗布土衣。而其中騎着馬匹,地位較高者,卻頭頂烏紗帽,肋挎腰帶,儼然是前明官服的模樣。這在已經剃髮易服的中原大地上,着實罕見。

不過,當地人對此情此景卻十分熟悉,因爲這樣的馬隊,自從順治爺駐鑾京師起,每年都會從此路過,至今已經三十多年了。

這些奇裝異服的人,既不是做生意的商人,也不是“前明遺民”,而是朝鮮國的進貢使團。

由於使團每年沿着固定路線行進,基本都會在豐潤縣榛子店附近歇腳,當地居民對此早已見怪不怪。

但是,使團中的使臣金錫胄卻有新的發現。

1.留着血淚的題壁詩

當地姓高的一戶人家牆上有一首題詩:椎髻空憐昔日妝,紅裙換着越羅裳。爺孃生死知何處,痛殺春風上瀋陽。

從朝鮮至山海關一線,頗爲荒涼,入關之後人煙漸密

詩下附有小序,:“奴江右虞尚卿秀才妻也,夫被戮,奴被擄,今爲王章京所買,戊午正月二十一日,灑淚拂壁書此,唯望天下有心人見而憐之。”尾題“季文蘭書”。

題詩的是個叫季文蘭的江南女子,本來是一個士人的妻子,如今丈夫被清人殺害,自己則被王章京買得並帶去瀋陽。

讓我們設身處地的假想一下她的遭遇:被擄一路向北,故鄉遠矣,南音微矣,漢服褪矣,她不得不穿上胡服,在苦寒之地度過餘生。萬念俱滅,在出山海關之前,她有機會獲得筆墨,於是在這個小村莊一戶人家裏,灑淚題下了這首或許永遠也不會被人關注到的詩。

幸而,金錫胄看到了。他有感於此,當即和詩兩首,其中一首是:“綽約雲鬟罷舊妝,胡笳幾拍淚盈裳。誰能更有曹公力,迎取文姬入洛陽。”

這幾首詩,內容十分大膽。

先看季詩,昔日的妝容換掉了,越羅裳換成了蠻服。去大清龍興之地瀋陽不但不“感恩”,反而“痛殺”。十分大膽。

金錫胄的詩也是如此,“誰人更有曹公力”,感慨當今中國沒人有曹操從匈奴手裏接回蔡文姬一樣解救季文蘭的能力。不僅將清比作匈奴,更是在隱隱呼喚一位“曹公”興漢滅清。

清廷自然不會注意到這寫在不知名牆壁上的詩,金錫胄呼喚的曹公也不會出現,他只能題詩聊表同情,寄託感傷,並將此事記錄在自己的書《搗椒錄》中。

然而,這首詩卻在朝鮮使團中出了名。

2.網紅留言牆

這處題壁在朝鮮名聲漸響,最後成了朝鮮使團的“網紅打卡聖地”。

一是,每年奉命前來的使者,爲了解進貢的規矩以及中土的風土人情,早已大多事先看過前輩的詩文,因此對榛子店題詩早有了解。

二是,使團的行程比較固定。天氣如何,交通怎樣,攜帶哪些物資,在哪打尖住店,在哪紮營歇息,方方面面都有前輩的記錄可以參考,像當今旅遊查攻略一樣方便。使團一般都會按照“攻略”行進,路過榛子店。

三是,詩言志。志之所之,在心爲志,發言爲詩也。使團的官員,平時在朝鮮國內,免不了有大小官位,都是讀過書的文人騷客。如今離國去鄉,一路風餐露宿,從朝鮮國都一路到山海關,沿途頗多寂寥之地,見景生情,免不了要抒發一番感慨。

而這榛子店的題壁,簡直就是專門爲他們設計的一面留言牆,到此各抒胸臆,好不痛快!

從康熙年間發現這首詩開始,歷經雍正、乾隆、嘉慶、道光,一直到鹹同年間,已經過去了200多年,仍然有人留下了自己的詩作。

朝鮮人在大清玩留言牆,離大譜

康熙二十四年(1685),賀歲兼謝恩副使崔錫鼎(1646-1715)留下了一首和詩:“纖眉寶髻爲誰妝,染淚瀟湘六幅裳。卻羨春鴻歸塞遠,秋來猶得更隨陽。

乾隆四十七年(1782)冬至謝恩副使的洪良浩路過榛子店,作了一首詩:偶過榛子店,遙憶季文蘭。古驛春重到,遼城鶴未還。空留題壁字,何處望夫山。蔡女無人贖,遙瞻漢月彎。

乾隆五十八年(1793)的謝恩副使李在學經過此處時寫道:

痴兒金貨買殘妝,尚憶徵車淚染裳。壁上芳詩無覓處,一尊惆悵酹斜陽。

道光八年(1828),季文蘭的故事已經過去一百五十年了,樸思浩仍不忘作一首悽愴的詩:塞天漠漠曉啼妝,尚憶阿孃作嫁裳。夢裏江南春草綠,芳心應羨雁隨陽。

然而,人有情而天不解,隨着時間的流逝,題詩慢慢模糊。金錫胄第一次看到題詩的時候,已經有一些字看不清楚。僅僅七年後的康熙二十九年(1690),徐文重隨冬至使團)路過此地,發現季文蘭題詩“今漫患無存”。

更殘酷的現實是,這畢竟是一面有主的牆壁,難免主人會塗抹掉這些老字。二十多年後(1720),李宜顯記載到,題詩由於主人“改墁其壁,乃至泯滅雲”。

漸漸的,連牆壁都被風雨殘剝殆盡,長出了楊樹。乾隆五十年(1785)的時候,這裏早已經是“數株垂楊,搖曳春風。欲覓壁上題字,了不可得,且舉其事問諸店人,漠然無知者”。

實體的題詩終歸是泯滅了,但其記憶在朝鮮使者的腦海裏保存了下來。代代使者路過此地都會寫詩感懷。

榛子店、季文蘭、題壁詩似乎成了朝鮮使者的一種符號,一種情懷。如同塞北象徵黃沙兵戈,江南象徵舳艫煙雨。

那麼,季文蘭在朝鮮人眼中象徵什麼?他們又爲何又獨愛這段故事?

3.越傳越離譜

隨時間模糊的不僅是牆壁,季文蘭的故事也逐漸失真。

在朝鮮人筆下,季文蘭的身份不再單純是一個被擄的女子。而是疊了一層層的buff。

最初,金錫胄“聽說”季氏“悲楚慘黯之中,姿態尚嬌豔動人”,而且柔弱無比“垂淚書此,右手稍倦,則以左手執筆疾書”。既是道聽途說,自然真假未辨。

而在林翰洙的筆下,季文蘭更是“姿貌針繭筆畫書琴俱極絕美”。這些已經不再是記載,而是作者通過想象所做的補充,到後來甚至發展成了“編排”。

申錫愚在咸豐十年(1860)寫的《榛子店記》,就描繪了季文蘭的後續故事。說她被“河東獅子,日吼數聲”,“鞭笞嚴下,辱等奴婢”,只能在夜深人靜時到後亭,“以淚和墨,題三詩於壁”:“萬種憂愁訴與誰,對人強笑揹人悲。此詩莫把尋常看,一句詩成千淚垂。

不僅對季文蘭本人的描繪越來越離譜,故事發生的時空背景也發生了偏移。

朝鮮人一廂情願的認爲,季文蘭是明末兵荒馬亂的時候,被入關的清軍劫掠北上的。

然而,壁上題詩分明寫於戊午年正月二十一日,最貼近的兩個戊午年應當是明萬曆四十六年(1618)或者清康熙十七年(1678)。無論哪個年份都不符合朝鮮人的解釋。

1678年,南明已覆滅

明萬曆四十六年的時候,滿人不可能穿越山海關深入江南把人擄到瀋陽。而康熙十七年,明朝早已經覆亡,連南明都已經不復存在。

既然如此,把季文蘭描繪成明清易代時的苦命女子,不免有些牽強。在此理解上所做的數不清的悲愴詩歌,豈不成了無病呻吟,荒唐至極。

這些,難道朝鮮人都不知道嗎?

4.裝睡叫不醒

有一句話叫做:你永遠也叫不醒一個裝睡的人。

朝鮮使者並不是不清楚事實的真相。而是,相比於自欺欺人,他們更願意選擇相信這個虛假的故事。

其實,事實一直很明確。康熙二十二年(1683)金錫胄第一次路過榛子店的時候,就刨根問底的派副使柳氏詢問這個房間的女主人。

老婦人答覆道:“五六年前,瀋陽王章京以白金七十兩買此女過此”。 康熙二十二年(1683)的五六年前,就是康熙十七年左右(1678),正對應季文蘭寫在牆壁上的戊午年。

1678年,明朝最後的餘續南明早已滅亡。此時的江南,起兵反清的吳三桂的軍隊正和清軍打的如火如荼。而這時被擄的季文蘭,大概率是吳三桂一部的家屬。

康熙三十五年(1696)洪萬朝就在《嘲季文蘭》中記載道“季文蘭,秀才虞尚卿之妻也。或雲居在蘇州,蓋南土人也,年十六當庚申(康熙十九年即1680年)吳三桂之亂,爲瀋陽王章京所掠。

三藩之亂形勢圖

五年後(1701)姜鋧也記載說:“此乃吳三桂起兵南方也,江州秀才之妻爲北兵所擄,愴感傷悼,而有此作也。”

然而,朝鮮人就是要固執的把季文蘭當成大明士人的妻子,把發生在三藩之亂的故事模糊成明末清初悲劇。借而引吭高歌,寫下一首首悲愴的詩歌。

王嬙出塞猶平世,蔡女淪身尚得歸。琵琶弦弱胡笳短,難寫崇禎萬事非。

臨水無心洗漢妝,胡兒奪擲舊衣裳。蒼黃死別三生恨,不向江南向瀋陽。

千行哀淚洗殘妝,一疊清詞惜舊裳。堪恨當時無義俠,教他流落海山陽。

名花一朵墮胡塵,度盡榆關不見春。秉筆蘭臺誰作傳,千秋寄與有心人。

悲容想見靚明妝,塵壁題詩淚漬裳。天下有心東海子,芳魂獨吊立斜陽。

5.簡單的詩詞鑑賞

如果這個時候給大家出一道中學詩歌鑑賞題,問:“漢妝”“舊衣裳”指代什麼?“胡兒”又指代什麼?詩人借季文蘭的故事抒發了什麼哀思?

答案呼之欲出。

漢妝大明也,胡兒清人也!

朝鮮詩人200餘年留下的每一首詩,都暗含着對明朝的追思,對清朝的鄙夷。

朝鮮遵循“事大慕華”的思想。平嚮明朝進貢,忠心的侍奉宗主國,有難時則嚮明朝求援。思想上學習儒家性理,嚴格的恪守程朱理學。衣冠模仿明朝,制度學習明朝。

華夏衣冠

因此朝鮮古書《象院題語》中說:“雖在海外,三綱五常,中國一般了;敦行孝悌,遵守禮法,刑政法度,依着大明律條行。朝鮮對明朝“事大”不僅僅是由於明朝是大國,更是出於內心對明朝的仰慕與認同。

這種“慕華”思想在明萬曆年間達到頂峯。明神宗萬曆皇帝頃力派出軍隊打敗入侵朝鮮的日本豐臣秀吉,對朝鮮有“再造之恩”,朝鮮自稱 “神宗皇帝再造之國”和“神宗皇帝所活之民”,“恩在肌髓,萬世永賴”,對皇明感恩戴德。

因此,滿清雖然入主中原替代明朝的地位,朝鮮“事大”的對象也轉爲清朝,但內心充滿對滿清的鄙視和仇恨。

他們認爲自己的屈服只是因爲清朝強大的武力“隱痛含冤,迫不得已”,清人夷狄的本性使得他們的統治必定不會長久,很快就會有人光復中原。

他們盼望南明永曆帝能重振大明,他們期待吳三桂是蜀漢姜維一樣假借投降伺時而動的忠臣,甚至在肅宗時一度想要趁清朝境內叛亂髮起北伐,“我以全盛之國,士卒精銳,當此之時,聲大義,率大衆,乘虛直搗,則乃彼國滅亡之日也”。

然而,一切希望最終都落空了。

他們不得不屈辱的來到北京向清帝請安。但是,在他們眼裏,滿人是胡人,清帝始終是“胡皇”,他們痛心中原的衣冠制度被破壞殆盡。

朝天錄改爲燕行錄,心態變化可見一斑

因此,被清朝統治的中原已經不再是中國,而是異域:“周旋異域,日見醜類,凌逼飽盡,無量苦痛,磬折腥羶之庭,跪叩犬羊之賜”。

出使清朝,無異於漢使前往野蠻的匈奴:“空抱蘇武之節旄,日望上林之歸雁”。

無助、不甘、憤懣、不滿的情緒無處宣泄,只能通過其他方式或明或暗的抒發出來。

所以,他們模糊了季文蘭故事的真相,他們騙自己季文蘭是明末被清人所擄的江南才女。

只有這樣,他們才能痛快的寫一首詩,感懷季文蘭的悲慘遭遇,憑弔早已不復存在的“皇明”。

6.尾聲

季文蘭揮淚寫下這首詩的時候,一定不知道,近200年後,還有一羣異國的詩人每每爲她寄託哀思吧!

同治元年(1862),崔秉翰路過榛子店,遙想往事, “遇境生感,遂補閒筆”,作詩道:

江南兒女怨春闌,上馬紅妝淚不幹。

地下三生芳草在,天涯萬事落花殘。

血恨有詩啼杜宇,香魂無影吊孤鸞。

依舊東風榛子店,令人痛哭季文蘭。

1863年前往北京的謝恩使,衣冠一如前明

可是,兩年前,北京剛剛被英法聯軍燒掠一空,崔秉翰到達北京朝貢,是否還會有當年朝鮮使者們“華夷變態”之感呢?

三十二年後,日本再一次侵略朝鮮,清國如同當年的明神宗一樣派大軍支援,無奈一敗再敗。這時,又有多少新的“季文蘭”家破人亡,無家可歸?

1895年朝鮮高宗發佈《洪範十四條》, “割斷依附清國慮念,確建自主獨立基礎”。朝鮮半島與中原王朝上千年的宗藩關係從此終結了。

再也沒有使者風餐露宿途徑榛子店,再也沒有人寫一首詩,緬懷200年前家破人亡的可憐的季文蘭了。

主要參考文獻:燕行錄選集,成均館大學校,1962

朝鮮李朝實錄中的中國史料,吳晗,1962

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![原來這麼多人恐懼狂犬病[cube_驚訝][cube_驚訝]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/10/12/2d5f5f5a2c1f5fb34cb099072e37e477.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)