這是1963年的浙江金華東俞村,暮春的風水林綴滿新綠,白沙溪的流水繞着田埂緩緩流淌。

一個男嬰在農家院落裏降生,父母爲他取名俞孔堅。

誰也未曾想到,這片滋養他長大的土地——村頭調節氣候的風水林、溪邊世代相傳的農耕智慧,日後會成爲他一生守護生態的精神原點,更孕育出改變中國乃至世界景觀設計格局的思想種子。

年少的俞孔堅常在風水林裏撿拾枯枝,在白沙溪畔觀察農人灌溉。

他親眼見證這片天然“綠色屏障”如何爲村莊阻擋暴雨,清澈溪流如何滋養出肥沃稻田。但隨着時代變遷,風水林被成片砍伐,溪邊灘塗被隨意填埋,曾經的生態平衡逐漸崩塌。暴雨過後,失去植被保護的山坡開始滑坡,清澈溪水變得渾濁不堪。

“爲什麼要毀掉林子?爲什麼河水會變髒?”這些疑問像種子般埋在他心底,讓他早早萌生了守護自然的念頭。那時的他還不知道,“人與自然和諧共生”這顆種子,終將在他手中長成參天大樹。

彼時的中國,正處在農業發展初期,生態保護意識尚未普及,類似東俞村的生態破壞在各地悄然發生。而俞孔堅與自然的這段童年羈絆,成爲他後來投身生態事業最珍貴的初心。

埋下生態設計的種子

1980年,17歲的俞孔堅帶着對自然的敬畏與好奇,考入北京林業大學園林系。在那個“重裝飾、輕生態”的年代,園林設計多追求西式園林的規整華麗,或是傳統園林的精巧雅緻,極少有人關注設計背後的生態價值。

俞孔堅卻始終記得家鄉風水林的教訓,在學習中不斷思考:“園林不該只是觀賞性藝術品,更應是守護人類生存的屏障。”

這種獨特視角讓他在衆多學子中脫穎而出,1984年獲學士學位後繼續攻讀碩士,1987年畢業後留校任教,將更多精力投入景觀設計與生態保護的結合研究。但他漸漸發現,國內現有理論難以應對日益凸顯的生態問題,要探尋更前沿的理念,必須走向更廣闊的學術舞臺。

1992年,俞孔堅遠赴美國深造,考入哈佛大學設計學博士班。

在哈佛的圖書館裏,他翻閱海量生態研究文獻,對比中西方景觀設計差異,愈發清晰地認識到:工業化進程中,人類對自然的過度索取已引發系列生態危機,傳統景觀設計理念根本無法應對。他開始嘗試將中國傳統生存智慧與西方生態理論結合,提出“景觀設計不是裝飾藝術,而是生存的藝術”,這一觀點在當時雖顯格格不入,卻爲他後來的理論體系埋下關鍵伏筆。

1995年,俞孔堅以優異成績獲得哈佛大學設計學博士學位,成爲該校歷史上首位獲此學位的中國人。站在人生十字路口,他沒有留戀美國的優厚待遇,心中始終牽掛着祖國的生態建設——彼時的中國正邁入城市化加速期,高樓大廈如雨後春筍般崛起,大量自然地貌被鋼筋水泥覆蓋,城市內澇、水土流失、生物多樣性減少等問題日益突出。

“回國去,爲祖國的生態保護做些實事!”這個念頭在他心中愈發堅定。

歸國

1997年,懷着對祖國生態建設的熱忱,俞孔堅毅然歸國,受聘於北京大學城市與環境學院。看着曾經的農田變成硬化廣場,曾經的河流變成人工渠道,他心痛不已:“我們不能用‘現代化’毀掉生存根基,必須找到生態保護與城市發展共存的路。”

回國後的俞孔堅馬不停蹄投身科研與教育。他深知,要推動生態設計理念落地,首先要建立完善的學科體系。1998年,他牽頭創立北京大學景觀規劃設計研究中心,這是國內首個以生態景觀爲核心的研究機構;2003年,推動成立北京大學景觀設計學研究院;2010年,又參與組建北京大學建築與景觀設計學院,一步步搭建起中國景觀設計學科的全新框架。

爲傳播生態設計理念,他於2008年創辦《景觀設計學》期刊,將國際前沿成果與國內實踐經驗結合,爲行業搭建起學術交流的橋樑。在課堂上,他常拿着家鄉風水林的照片告訴學生:“最好的設計靈感不在書本里,而在大自然中,在祖先的生存智慧裏。”在他的悉心教導下,大批兼具生態意識與實踐能力的專業人才走出校園,成爲中國生態文明建設的中堅力量。

同年12月,俞孔堅帶領團隊完成國內首個“生態安全格局”研究項目——浙江台州生態規劃,首次將“生態優先”理念融入城市規劃,爲後續全國範圍內的生態規劃提供了重要範本。

一場關於生態設計的“攻堅戰”,就此正式打響。

1999年,他提出“生態安全格局”理論,將生物保護、水資源調控、災害防禦等生態要素整合,構建起保障城鄉生態安全的“生命線”。這一理論像一張“生態防護網”,能精準識別生態關鍵區域,爲城市規劃劃定不可觸碰的“生態紅線”。

2002年,他又提出“逆向規劃”方法,主張先劃定生態保護紅線,再進行城市建設,徹底顛覆了“先建設後治理”的傳統模式。

而最廣爲人知的,是他2006年提出的“海綿城市”理念——借鑑自然溼地“吸水、蓄水、滲水、淨水”的功能,通過屋頂綠化、透水鋪裝、人工溼地等生態設施,讓城市像海綿一樣應對暴雨洪水,實現水資源循環利用。這一理念打破了“以硬化對抗水患”的思維定式,爲解決城市內澇問題提供了全新思路。

當時的中國,每年因城市內澇造成的經濟損失高達數百億元,“海綿城市”理念一經提出,便引發學界廣泛關注。但質疑聲也隨之而來:“這種理念能落地嗎?”

“生態設施能抵擋住暴雨嗎?”

俞孔堅沒有辯解,而是帶領團隊用實踐給出答案。

讓生態理念照進現實

2009年,廣東中山岐江公園項目啓動,俞孔堅團隊接下這個“硬骨頭”——這裏曾是破舊的船廠碼頭,遍地工業廢墟,傳統設計方案多主張徹底拆除重建。俞孔堅卻提出:“保留工業遺蹟,用生態修復讓廢墟重生。”

團隊沒有拆除廢棄廠房,而是保留鋼架結構,在廠房周邊種植本土植物;沒有填埋硬化灘塗,而是修復溼地生態,讓水流自然滲透。

一年後,岐江公園建成開放:廢棄船廠長出綠植,硬化灘塗變回溼地,工業遺蹟與自然生態完美融合,成爲兼具生態功能與文化記憶的“城市客廳”。這個項目不僅獲得2010年美國風景園林師協會(ASLA)綜合設計獎,更讓“生態修復”理念被更多人認可。

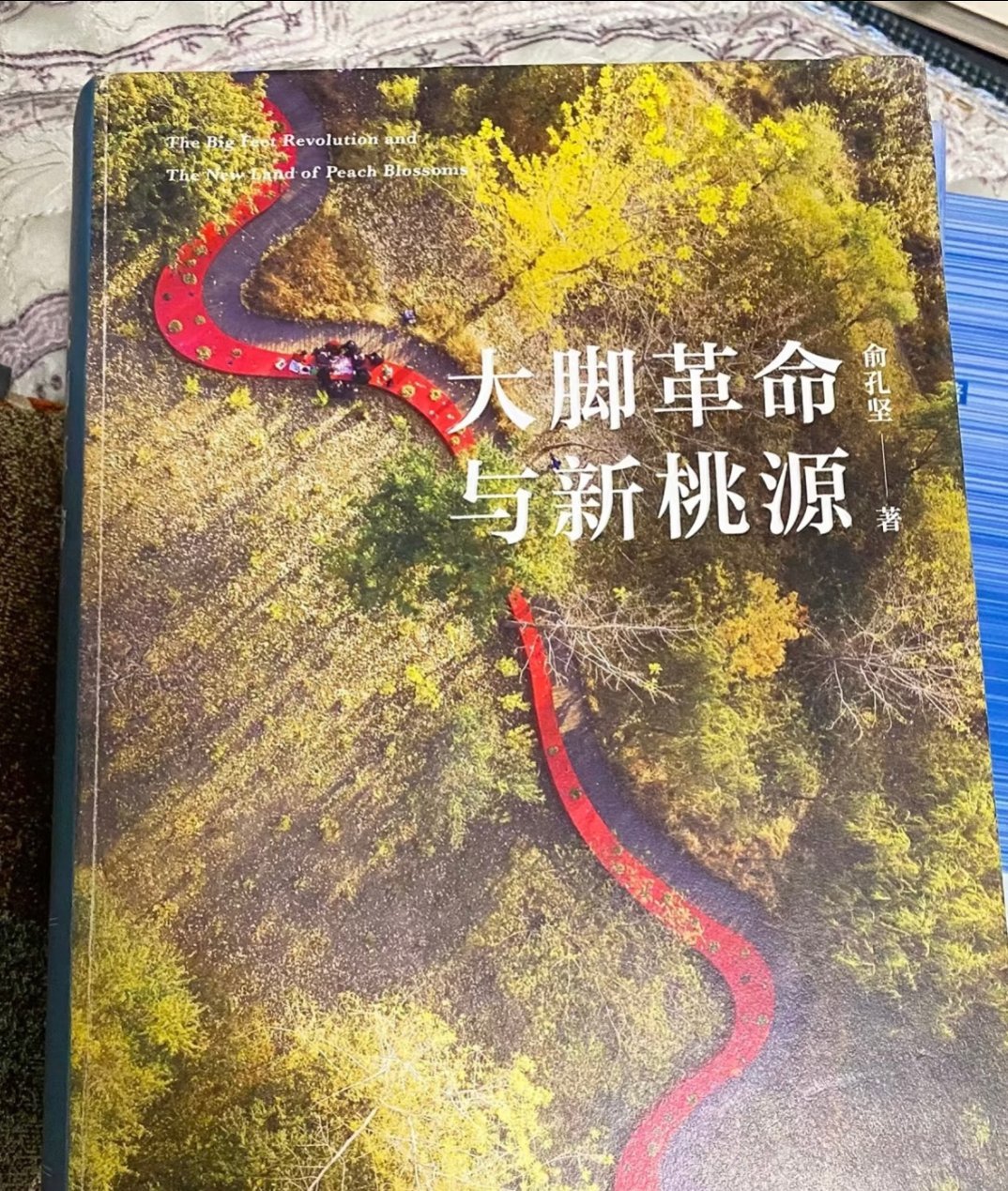

2013年,河北秦皇島“紅飄帶”項目再次驚豔業界。項目所在地是荒草叢生的河谷,傳統設計方案計劃大規模硬化河道。

俞孔堅團隊卻提出:“不破壞原有植被,用一條棧道連接人與自然。”他們設計出一條紅色玻璃鋼棧道,如同靈動絲帶在河谷間蜿蜒,既沒有破壞原有生態,又爲市民提供了親近自然的通道。項目建成後,昔日廢棄河道重煥生機,“紅飄帶”也成爲生態設計的經典符號。

從中山岐江公園到秦皇島“紅飄帶”,俞孔堅帶領團隊完成了300多個生態項目,每一個項目都在踐行“生存的藝術”。而“海綿城市”理念也從實驗室走向現實,2015年起在全國200多個城市推廣實踐,甚至走出國門,被十多個國家借鑑採用,成爲全球生態城市建設的典範。

不忘初心的衛士

隨着生態理念的廣泛傳播,俞孔堅收穫了諸多榮譽。他先後斬獲美國風景園林師協會獎項12項、世界建築節全球最佳景觀獎9項,成爲國際景觀設計領域獲獎最多的中國學者之一。

時間來到2016年,他當選美國藝術與科學學院外籍院士,成爲該學院歷史上首位來自中國景觀設計領域的院士;同年,意大利羅馬大學授予他榮譽博士學位,2018年挪威生命科學大學也爲他頒發榮譽博士學位。

2025年9月,《福布斯》發佈全球可持續發展領航者榜單,俞孔堅作爲唯一入選的中國生態學者,與全球頂尖科學家、企業家共同躋身榜單。面對榮譽,他始終保持清醒:“這些榮譽不是給我個人的,而是對中國生態理念的認可。全球生態危機遠未解除,還有無數‘受傷的土地’等待修復。”

年逾六旬的他依然像年輕時一樣奔波,足跡遍佈中國的山川河谷,也延伸到世界各個角落。他常說:“我的戰場不在辦公室,而在那些需要生態救贖的土地上。”2025年9月,爲拍攝紀錄片《海綿星球》,探尋“海綿地球”的真諦,他遠赴南美洲巴西的潘塔納爾溼地——這片被譽爲“地球最後的伊甸園”的世界最大天然溼地。

將生命獻給熱愛的土地

經過20多個小時的飛行和6個小時的驅車,俞孔堅終於踏入了潘塔納爾溼地。

眼前的景象讓他既震撼又心痛:溼地在夕陽下泛着金色光澤,無數飛鳥在水面起落,這是大自然饋贈的瑰寶;但與此同時,牧場圍欄正一點點切割溼地,牛羣踏過的地方塵土飛揚,曾經的動物天堂正在被人類活動吞噬。

他拿起相機記錄下這一切,在個人微信視頻號發佈了一段3分鐘的Vlog。

視頻裏,身穿紅色T恤的他站在牛羣揚起的塵土中,語氣沉重地說:“這片樂園正悄然改變,塵土與餘暉交織成一幅壯麗而悲愴的畫卷。”而在視頻的結尾,他眼神堅定地表示:

“地球之肺的命運牽動着全球生態平衡,我的探祕纔剛剛開始。”

誰也沒有想到,這句“探祕纔剛剛開始”竟成了他的絕唱。巴西當地時間9月23日深夜,俞孔堅乘坐的小型飛機在潘塔納爾地區的農場嘗試降落時,因不明原因復飛失敗,撞擊地面後爆炸,包括他在內的四名乘員全部遇難,享年62歲。

這位一生爲生態奔走的科學家,最終將生命定格在了他所熱愛的“伊甸園”裏。

他的學生和相關專業的學生紛紛都如此評價說“老師讓我明白,設計可以改變世界”“歸於海綿,歸於自然,俞老師千古”。

巴西總統盧拉也在社交媒體發文悼念,稱讚俞孔堅“兼顧生活質量與環境保護,正是人類未來所追求的”。

國際景觀設計師聯盟(IFLA)發表聲明,稱他“用生態理念重塑了景觀設計的邊界,爲全球可持續發展作出了不可磨滅的貢獻”。

俞孔堅曾說,他一生只做一件事:

讓人類與自然和諧共生。

他用300餘篇論文、25本著作構建起生態設計的理論體系,用一個個項目踐行着“生存的藝術”,用一條“紅飄帶”連接起人與自然的情感紐帶。他留下的不僅是“海綿城市”的實踐範本、“生態安全格局”的科學理論,更是“心懷敬畏、守護自然”的精神遺產。

這位從浙江鄉村走出的赤子,終究用一生踐行了對土地的承諾。指引着人類走向與自然和諧共處的未來。

【寫完之後才察覺到這一切真是太難過了】

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![原來這麼多人恐懼狂犬病[cube_驚訝][cube_驚訝]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/10/12/2d5f5f5a2c1f5fb34cb099072e37e477.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)