今天我们将揭开现代谋杀案的真实侦破流程,看一看现实中的侦查手段与诸多推理小说之中的差别。

谋杀案的发现

一场谋杀案的发现或许是从钓鱼佬的精准垂钓,或许是从无法掩盖的浓烈尸臭,也可能是失踪不见人口,相比后者,前两者发现几率更大,也更容易着手。从隐藏尸体的手法来看,大多数都遵循着远抛近埋的规律,如果一具尸体没有加以掩埋,而是直接抛入江河中,那么说明真实案发地点或者凶手所在地,一定离抛尸现场比较远,如果是掩埋尸体,那么凶手居所一定离尸体不远,这其实很符合一般人的心理。

确认尸体身份

在处理无名尸体时,确定其身份是关键步骤,因为确认身份信息后,可以通过分析死者的社会关系,如情感纠葛、矛盾冲突或炫富行为,来锁定嫌疑人。

而确认身份依赖于随身物品和尸身特征。随身物品透露经济状况和职业,手机等电子设备可能提供额外信息。

面部特征用于走访调查、发布悬赏和比对失踪人员记录。法医检验则揭示死因、年龄、性别和死亡时间,其中我们可以通过死者胃内容物消化程度,推断最后一餐后死亡时间,而耻骨联合面,是判断死者年龄的金标准,骨盆的耻骨联合面的形态会随着年龄发生非常有规律的变化。年轻时(20岁左右)表面粗糙不平,有隆起的嵴;随着年龄增长(30-40岁),嵴逐渐磨损、消失,表面变得光滑;进入老年(50岁以后),边缘会出现骨质增生,表面出现小孔(骨质疏松)。

死者的生活方式和装扮也指引调查方向,例如,纹身女性可能会与娱乐场所有关,也会更让人倾向于情感纠葛被杀。这些努力旨在精确识别死者,推进案件解决。

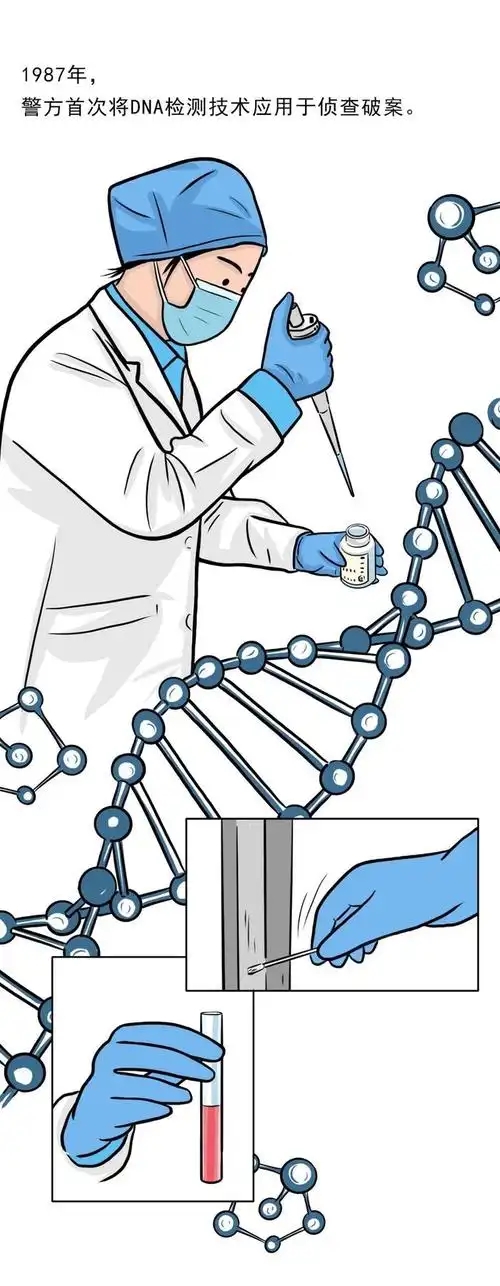

DNA的重要作用

在确认个人信息之后,就要开始追查凶手,根据现场判断作案动机,如果是女性,则会比男性多出见色起意造成的死亡,所以会重点检查体内有无男性体液残留,从而确定凶手DNA,需要注意的是,只有有前科的凶手才会在公安系统留有DNA信息,所以单凭这个并不能轻松确定凶手,不过随着科技的发展,如果和你同一族系的男性有前科案底,那么也很有可能锁定你,因为同一族系的Y染色体在男性中是一脉单传的,只需要确定族系,排查可能犯案的年龄段的男性,以及和死者的关系,就有可能确定凶手。

就像如果你犯了事,你某个同一个祖先的远房亲戚不幸喝酒被抓了进去,录了DNA,警方便可以排查到你。此外,比较新鲜的烟头,头发,或者搏斗过程中被死者抓伤,指甲里留存的细胞组织,皮屑,血迹等,都会暴露一个人的DNA信息。

人际关系在刑侦工作中的作用

通过人际关系来寻找凶手,是刑侦工作中至关重要且极为经典的一环。这一方法通常被称为“关系人排查”或“动机分析”。

核心逻辑

刑事案件,尤其是谋杀案,往往不是随机的。凶手与被害人之间通常存在某种“因果关系”,包括但不限于:情感纠葛,金钱纠纷,恩怨冲突等。

这套方法的本质是通过深入剖析被害人,以其为圆心,重构其社会关系网络,然后在这个网络中找出具有作案动机、作案时间和作案条件的人。

侦查策略:构建并分析被害人社会关系网络

在犯罪侦查过程中,一个有效的策略是围绕被害人构建其社会关系网络,并在此基础上寻找具有作案动机、时间和条件的嫌疑人。这一过程包括以下几个步骤:

构建社会关系网络

• 亲密关系:家庭成员、亲密伴侣。

• 社会关系:同事、上司、下属、朋友熟人。

• 外围圈层:邻居、有前科的熟人、网友等。

在关系网中识别“红色警报”信号

一旦关系网建立完成,警方将细致地扫描网络中的每一个节点,特别关注以下几类人群:

• 具有明显动机者

• 情感动机:因爱生恨、嫉妒、背叛、情感控制(例如,被害人在恋爱关系中提出分手而遭到对方强烈反对)。

• 经济利益动机:遗产继承(考虑哪些人可能从被害人的死亡中获益)、保险金、债务问题、商业竞争。

• 恩怨报复动机:长期积累的仇恨、曾受到被害人的实际或臆想伤害、被羞辱的经历、各类纠纷(如土地使用权、房地产争议)。

• 行为异常者

• 案发后突然失联或态度反常:表现出过分热心协助调查或者异常冷淡及逃避警方的行为。

• 无法提供不在场证明或证明存疑:对于案件发生时的时间段,其行踪描述模糊不清或存在逻辑矛盾;所提供的不在场证明可能存在漏洞,甚至证明人本身也值得怀疑。

运用专业的侦查策略

1. “由内到外”排查法:

这是最基本的原则。首先从最核心的亲密关系人(配偶、家人)开始排查,然后逐步扩展到朋友、同事、熟人。统计数据显示,熟人作案的比例远高于陌生人。

2. “动机-机会”交叉分析:

制作一个矩阵,将每个关系人的“动机强度”和“拥有作案机会(时间、条件)”进行评分。那些动机强、机会大的人,就是重点嫌疑对象。

3. 秘密调查与正面接触相结合:

• 秘密调查:在不惊动嫌疑人的情况下,调查其背景、经济状况、案发前后行踪、通话记录等。

• 正面接触:与嫌疑人进行面对面谈话。有经验的侦查员会通过问询细节,来发现破绽,观察其微表情、肢体语言是否紧张、矛盾。

监控系统

随着天网系统的普及,大街小巷充满着监控,我们可以根据死者的人际其关系,结合监控,来排查很多可疑人物。与传统目击者可能记忆模糊、带有主观性不同,监控录像提供的是客观、连续、可反复查验的视觉证据。

• 直接记录犯罪过程:对于发生在公共区域或装有监控的室内的案件,监控可能直接拍下作案的全过程,包括凶手的身形、体貌、衣着、作案手法、使用的工具、进出现场的方式和时间等。这是最理想的情况。

• 辅助现场分析:即使没有直接拍到核心现场,周边监控也能帮助警方确定案发的精确时间范围,为排查其他线索(如通讯记录)提供关键时间节点。

• 锁定犯罪嫌疑人

获取体貌特征:这是最直接的作用。监控能清晰显示嫌疑人的性别、大致年龄、身高、体态、走路姿态(步态分析)、特殊标志(如纹身、疤痕)以及案发时的穿着。如果画面质量足够高,可以通过人脸识别系统与人口信息库、违法犯罪人员数据库进行比对,直接锁定嫌疑人身份。

追踪活动轨迹(“时空倒带”)

这是监控最强大、最常用的功能,俗称“刷监控”。警方会以案发现场为圆心,向外辐射,调取所有可能路径上的公共监控、商铺监控、社区监控和行车记录仪。

• 追溯来源(来路追踪):嫌疑人从何处来?是步行、驾车还是乘坐公共交通?通过连续追踪,可以找到其出发地(可能是住所、工作单位、网吧等),从而缩小排查范围。

• 追踪去向(去路追踪):作案后逃往何处?是否中途换装、丢弃凶器或赃物?追踪其最终目的地,为抓捕提供直接线索。

现场遗留物证

此外,现场遗留指纹、足迹、工具等一般线索,也可以从中获得很多信息。指纹的比对自古有之,加之现代对于身份证录指纹的要求,其锁定凶手的能力也比较强。而足迹则可以判断一个人的身高、体重、性别,年龄,行走习惯等。鞋子的花纹也有助于判断鞋子的品牌,从而成为日后的证据。对于作案工具,在早年我们可以通过排查周边五金店等手段来确定嫌疑人。不过随着互联网的普及,这一点也很少再提。

网络信息手段

社交软件

我们可以通过排查嫌疑人通话记录、死者通话记录来确定一些信息。因为随着实名认证的普及,一个电话号码便可以确定一个人的身份。根据死者死前通话记录、社交软件的痕迹以及浏览记录等可以获得不少信息。

基站定位

手机定位的原理在于手机会自动与附近的通讯基站交换信号,通过分析基站数据,位置,可以大致勾勒出嫌疑人在案发前后的活动范围,判断其是否到过案发现场。

人口信息

公安拥有全国人口信息以及庞大的前科人员DNA信息库,失踪人口信息库,且可以要求电信部门交通铁路运输部门的配合。而随着买票实名制和电话卡实名登记的普及,想做到逃亡途中不漏一丝痕迹简直难如登天。

所以,随着科技的发展,基本不存在所谓的完美犯罪,九十年代之所以有那么多悬案,都是因为科技的落后,而科技的发展也为解决积压了二十年未破的案件带来了一丝转机

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com