提到黃瓜,你或許再熟悉不過 —— 早餐的涼拌黃瓜清爽開胃,面膜碗裏的黃瓜片補水護膚,可你有沒有過這些疑問,明明喫的黃瓜大多是綠色,爲啥叫黃瓜?

它到底是蔬菜還是水果?更讓人意外的是,這個常見食材背後,還藏着一段和古代皇帝有關的改名趣事,且自帶 “寶藏級” 功效。

今天淺聊下黃瓜的前世今生,解鎖它的隱藏知識點與實用價值。

先從最讓人困惑的名字說起。你可能不知道,黃瓜最早不叫黃瓜,也不是中原土生土長的作物。

它的老家在遙遠的印度,漢代時,張騫出使西域,把這顆西域明珠帶回了中原,當時人們給它起了個很直白的名字 —— 胡瓜。

在古代,胡字常用來指代西域或外來事物,比如胡蘿蔔、胡椒,胡瓜這個名字,就像給它貼了個外來標籤,一用就是幾百年。

直到後趙時期,胡瓜才迎來了名字的大變身,而促成這場變身的,是一場充滿戲劇性的機智問答。

後趙皇帝石勒是羯族人,當時胡人常被用作對少數民族的不尊重稱呼,石勒對胡字極爲敏感,嚴令禁止他人使用。

有一次,襄國郡守樊坦面見石勒,因之前被土匪搶劫,衣衫襤褸地趕來。

石勒問他爲何落魄,樊坦情急之下脫口而出 “還不是那些胡人搶了我”,話一出口就驚出一身冷汗 —— 這可是犯了皇帝的禁忌!

好在石勒沒有立刻降罪,反而指着面前的瓜問:“這是什麼?” 樊坦腦子飛速轉動,要是說胡瓜,怕是性命難保,他急中生智答道:“這是黃瓜。”

石勒一聽,覺得這個名字既吉利又避開了禁忌,當場拍板:“以後就叫黃瓜!” 樊坦也因此逃過一劫。

就這樣,黃瓜這個名字流傳下來,成了它沿用至今的官方稱謂。

不過新的疑問又來了:既然叫黃瓜,爲啥我們平時喫的都是綠色的?

成熟的黃瓜

難道是名字起錯了?其實,我們喫的都是未成年的黃瓜!黃瓜的老祖宗在印度時,成熟後就是金黃金黃的顏色,即便到現在,要是讓黃瓜自然生長到完全成熟,它也會褪去青澀的綠色,變成飽滿的黃色。

只是我們更偏愛未成熟時清脆爽口的口感,不等它變黃就摘下來食用,久而久之,就忘了它成熟後金黃的本來面目,只記得它綠色的少年模樣了。

除了名字的故事,黃瓜還有個隱藏身份 —— 你以爲它是蔬菜,其實它是被當作蔬菜喫的水果!

從科學定義來看,水果是可食用、水分較多的植物果實,黃瓜完全符合這個標準:它長在藤蔓上,由花朵發育而來,內部還有種子,妥妥的水果屬性。那爲啥它總被歸到蔬菜陣營?答案很簡單 —— 因爲它太清淡了!

黃瓜的糖分含量極低,沒有傳統水果的甜味,反而自帶清爽口感,更適合涼拌、炒菜,久而久之,就成了大家餐桌上蔬菜區的常客,愣是把水果身份藏得嚴嚴實實。

更有意思的是,黃瓜還是個降溫高手。英文裏有句諺語叫 “冷靜得像一根黃瓜”,這可不是隨便說說的。

黃瓜有個神奇的能力:無論外界環境多熱,它都能把內部溫度控制在比外界低 1℃左右,就像自帶空調系統。

在炎熱的夏天,咬一口冰涼的黃瓜,不僅解渴,還能讓人瞬間降溫,難怪它會成爲冷靜的代名詞。

而黃瓜的價值,遠不止 “有趣” 這麼簡單,它的功效與作用滲透在飲食、護膚等多個場景,是生活裏的 “實用小能手”

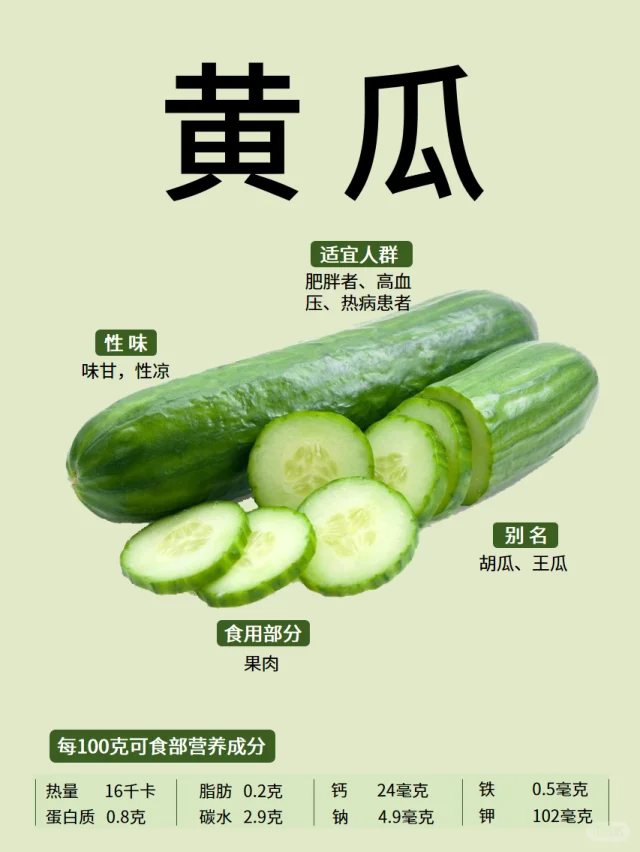

補水潤燥,適配輕食需求

黃瓜的含水量高達 95% 以上,是天然的 “補水食材”。夏天喫一根冰鎮黃瓜,既能快速補充身體流失的水分,

緩解口乾舌燥,又因熱量極低(每 100 克僅約 15 千卡)、脂肪含量幾乎爲零,成爲減脂人羣、控糖人羣的理想選擇 —— 無論是涼拌、做沙拉,還是搭配雞胸肉、蝦仁,都能在滿足口感的同時,減少身體負擔。

補充營養,助力身體代謝

它雖清淡,卻藏着不少 “微量營養”—— 含有維生素 C、維生素 E、維生素 K 等維生素,以及鉀、鎂等礦物質。

其中,鉀元素能幫助調節體內電解質平衡,緩解因久坐、出汗多導致的水腫;維生素 C 則能爲身體提供基礎營養支持,搭配其他食材食用,還能實現營養互補。

外用護膚,溫和呵護肌膚

生活中常見 “黃瓜切片敷臉” 的做法,並非沒有道理。

黃瓜中的黃瓜酶是一種天然活性物質,搭配豐富的水分,敷在臉上能幫助軟化角質、補充肌膚表層水分,尤其適合乾燥季節或空調房裏的 “缺水肌”;

且其性質溫和,不易刺激皮膚,敏感肌也能嘗試(使用前建議先在耳後做過敏測試)。

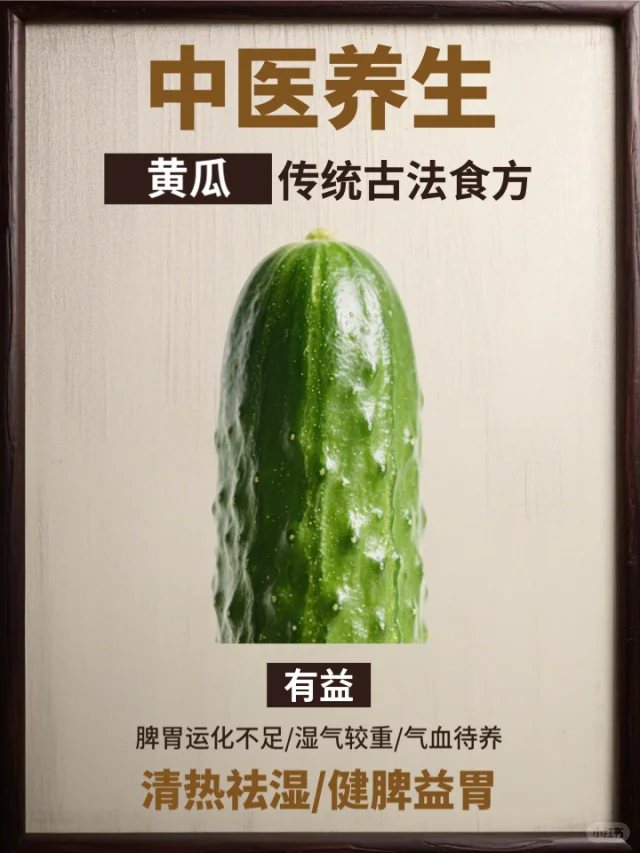

清熱解膩,緩解腸胃負擔

從傳統飲食角度看,黃瓜性涼,搭配油膩食物(如紅燒肉、油炸食品)食用,能起到一定的解膩作用,減輕腸胃的油膩感;

夏天喫涼拌黃瓜,還能幫助緩解因燥熱引起的食慾不佳,讓腸胃在清爽口感中更易消化吸收。

從印度的瀉藥食材(沒錯,最早黃瓜在印度被用作瀉藥),到中原的胡瓜,再到如今的黃瓜,這是一個被誤認爲蔬菜的水果

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com