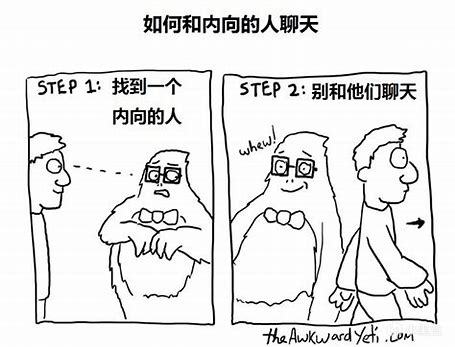

今天想和大家聊聊心理学中的社恐人群 —— 那些藏在沉默背后的心酸,或许只有真正经历过的人才能懂。

首先明确,社恐≠害羞≠闷骚

你是不是也有过这样的时刻:因为不爱说话,总被别人误解成冷漠、没礼貌,甚至是高傲自大?

可只有你自己清楚,不是不愿交流,而是话到嘴边,却不知道该怎么开口,更不知道该说些什么。

在热闹的聚会上,你总习惯缩在最不起眼的角落,低头假装玩着手机,连和人对视都觉得紧张。

当周围满是欢声笑语时,你心里却翻涌着说不出的苦涩与局促,唯一的念头就是这场聚会快点结束,好让我赶紧逃离。

路上遇到半生不熟的人,你会下意识低下头,哪怕绕远路,也不想和对方碰面;坐公交车快到站时,迟迟不敢开口喊停,满心盼着能有人一起下车,替你解了这份尴尬;只要身处人多的场合,就总觉得所有目光都聚焦在自己身上,手脚都不知道该往哪放。

在餐厅想叫服务员,话都到了嘴边,还要在心里挣扎好几遍,最后才敢小心翼翼地轻声开口,生怕声音大一点,就引来所有人的侧目。

你最害怕的,是那种所有人都聊得火热,只有自己被冷落在旁的窒息感 —— 那一刻,焦虑会瞬间裹住你,你拼命想找句话打破沉默,只为了躲开那份让人不安的孤单。

你怕自己显得格格不入,更怕别人觉得你不合群。和不熟的人在一起时,大脑像被掏空了一样,明明有话想说,却怎么也说不出口;

可一旦身边是熟悉的人,你又能轻松聊上天,像变了一个人似的。如果你也有过这样的感受,请一定记住:这一切都不是你的错。

你的社交焦虑,从来不是性格缺陷,而是心理机制在无意识中启动了自我保护模式 —— 心理学家把这种情况称为情绪闪回。

当你置身某些社交场景时,脑海深处那些曾经的创伤、被嘲笑或被批评的负面记忆,会悄悄被唤醒,让你瞬间退回到当年那个无助、紧张又不安的小孩状态。

那些小时候的负面经历,会在心里慢慢养出一个严苛的声音:每当你鼓起勇气想开口,它就会跳出来打断你 —— 别说了,你讲的话根本没人想听。这种根深蒂固的自动化负面思维,会让你习惯性预设最坏的结果,还没来得及尝试,就先否定了自己的勇气。

除此之外,你可能还被聚光灯效应困扰着:总觉得所有人都在关注你的一举一动,但事实上,每个人最关心的都是自己,没人会真正在意你的小动作或小尴尬。

再加上高敏感的性格特质,你能敏锐捕捉到身边人的情绪变化,却也容易不自觉地放大他们的反应 —— 别人一个细微的表情,都能让你在心里反复揣测是不是我哪里做错了,久而久之,就把自己困在了自我怀疑和自我否定的循环里。

说到底,你的社恐,从来不是因为懦弱,也不是因为你不够好,而是情绪闪回、自我贬低、聚光灯效应和高敏感特质交织在一起的结果。这一切都不是你的错,你只是在用自己的方式,拼尽全力保护自己,不让过去的伤害再次靠近。

社恐像一座压在心上的大山,但请相信,它并不是无法跨越的障碍。你可以试着用温柔又坚定的方式,一步步化解它:

尝试系统脱敏法

把让你害怕的社交场景列成清单,从最简单的事情开始,循序渐进地挑战自己。比如,先试着对服务员轻声说一句谢谢,再慢慢练习在公交车上主动喊停。

每一次小小的突破,都会让你比昨天更自信一点,也会让那座大山在你面前悄悄变小。

练习认知重构

当你又开始担心自己表现不好时,先停下来问自己一句:事情真的会像我想的那么糟吗?其实,真实情况往往比你预设的轻松得多。

试着用更温柔、更客观的眼光看待自己,你会发现,那些让你紧张的社交场景,并没有想象中那么可怕。

同时,也可以试着练习情绪觉察:当恐惧感涌上心头时,轻轻对自己说我现在心跳很快,有点紧张,但没关系,这只是身体在保护我。

接纳此刻的情绪,不自责、不抗拒,再配合几次深呼吸,让身体慢慢放松,让心一点点静下来。

果敢训练

首先可以经常使用第一人称“我”来表述,清晰坚定地表达自己的态度、需求和情感;抛弃负罪感,我们有权利表达自己不同意别人的观点,有权利说“不”;同时保持从容、有尊严和有勇气的姿态,改善退缩、唯唯诺诺、吞吞吐吐的习惯。(反例:何同学与出租车)

学会自我接纳

社交恐惧从来不是你的错,你不用苛责自己为什么这么胆小。其实你一直都很勇敢 —— 你在默默用尽全力,和内心的恐惧温柔对抗。

亲爱的,请记住,你从来不是孤身一人在努力:每一次心跳加速,每一滴因紧张流下的汗水,都是你勇敢的痕迹。哪怕步子再小,那也是向光前行的方向。

愿你在未来的日子里,能学会与自己和解,轻轻拥抱那个曾经害怕却始终坚持的自己,然后带着这份勇气,走向更自由、更温暖的生活。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com