本文來自於我之前在某文章放的衛星,沒想到後來真的有不止一個人想聽我講我塑造人設的理論。我個人其實比較擔心講這些會缺乏流量,怕別人聽不懂,或者誤以爲我是個講傳統MBTI的博主,但最後我決定嘗試一下儘量以淺顯的方式講述我的理論,正好200粉了,也過了前10篇稿子的新手期,我想着如果有人看就往後做,沒人看就找別的方式恰流量了。

我不知道各位看沒看過那些MBTI相關的博主,如果看的話也許你會更容易理解我說的話,如果沒看過也沒關係,該講的都會講。但我要強調的是,我講的東西會與一些MBTI博主照本宣科唸的原著存在一些出入。

因爲就如標題中所寫的那樣,我這個人對於學習和探究知識是有很強的目的性的,我研究的這套理論,必須要能夠設計出優秀的人設,它包括了你如何將現實或書中的人拆解並納入素材庫,並在有需要的時候將素材中抽象出的各種元素結合故事的具體世界觀和背景拼出一個全新的人的過程。我知道網上MBTI圈子魚龍混雜,有各種派系,肯定有人想的和我不一樣,後面的內容,你要不同意那就默認是你對。

第一節是綜述,我們不講複雜的東西,而是講講人設塑造的遊戲編劇的一些現狀,以及我自創的這套理論會在哪些方面有所突破。

免責聲明:每個到達一定高度的作者都會有自己的方法,甚至我不排除一些天才可以完全不需要理論,僅靠對人性本能的理解就創造出極豐滿的人設,請每個人根據自己的實際情況判斷本文的價值。

1.現狀以及問題

遊戲文案將怎麼創作一個角色呢?其實大多數時候,我們都會有一個非常簡單的答案——找原型。從我第一天加入廣州某公司,直到過去了多少年,直到現在,我見了許多老闆,而這些老闆其實都會希望你爲你設計的人設找個原型。包括某些大廠的皮套,以及有些gal圈的編劇,也時常就會在自己的身邊,根據自己的經歷去找原型,比如把自己的現女友或前女友寫到遊戲裏。

一些現實經歷有限的人可能不會在現實世界中找原型,但也仍然會通過一些已有的動漫、文學、影視作品中已有的作品中尋找原型,然後經過一些二次加工中,放到自己的作品中和老闆交差。

不少主策和製作人其實都已經習慣了這種方式,以至於後來我搞出了一些沒有明確原型的角色,他們也一定要讓你在講解人設時必須找一個相似的類型出來。我確實有和一些大廠的工作室合作過,也能確定這並不是個別工作室中存在的現象。到頭來,我又不得不找個同人格類型的角色充數,哪怕在我眼裏她們除了同人格類型以外差異巨大。

但無論從已有經典作品中尋找原型,亦或從現實中的經歷中尋找靈感,其實都會存在不小的侷限性。

具體來說,從已有的經典作品中尋找原型,那你的創作就難以離開那些經典原型的影子,你完全不改,那抄襲感與同質化會十分嚴重,而一旦你改了,那麼從哪下手是個大問題。一個人設是個整體,當你改變了某些特質,就可能導致人物原先的一系列特質不再合理,而即便你修改合理了,修改之後的人設是否符合原人物形象,是否還具有原人物的魅力?簡單地說,人設本身就像一個複雜的機械裝置,如果你自己不是機械師,沒有徒手挫出一個新機的能力,那你就很難大改別人已經做好的機型,會感到無從下手。

而如果從現實中找原型,你可以看到爲什麼不少gal和二遊會被詬病文青病。說到底,人對自己主觀接受到的事物是存在主觀濾鏡的,這種濾鏡會讓作者很容易自然的將一些明明不合理的事情合理化。

比如某二遊中的某個角色一上來就不由分說的跟着你,並對你表露出極高的好感,上來就如老夫老妻般約會,只因她的原型是編劇現實裏的女友。

又比如某gal中,作者就是非要給一個女主一個壞結局,因爲她的原型是作者的前女友,因爲我們分手了,所以作者默認了這種分手是必然的,是命運的,是無法改變的,所以玩家也必須跟我一起喫刀子。

而這種劇情給了那些並沒有他這種濾鏡的玩家看來,就跟作者犯病了一樣。可以說,正因爲某段經歷給作者留下了深刻的印象,所以他才創作欲爆棚,而越是這種能激起他創作欲的經歷,主觀濾鏡就會越重,而這種濾鏡下的情感能讓觀衆共情或許不失爲佳作,但要是沒被共情,那被視爲犯病其實也很正常。

說到底,當一個文案的心裏,某個角色是擁有一個人設完整的原型的,那麼他的思路里,這個角色就將永遠擺脫不了原型的影子,而一個本應活在自己世界的角色,卻無法擺脫一個不屬於這個世界的影子,這必定會給角色帶來各種意義上的負面效果,一些角色的行動也必然覺得違和。

除此之外,我研究過,也聽同事提到過,作爲一個通過養成推進的二遊文案,角色會隨着與玩家關係的親近,以及玩家對謎底的接近,而展現出不同的特質。比如最簡單的傲嬌,在表面上是盛氣凌人的,好面子的,內在是無助,渴望幫助的。這其實也是二遊的文案組中,另一個被領導反覆提到的,就是給人物貼上這些二次元典型的標籤,屬性,配合表裏的分配,讓玩家和人物交互後切實感到了“這就是二次元”。

這種方法,我能說能用,我年輕時也有一段時間用過,它在一定程度可以讓你的人設和原型割裂開,但侷限性其實也非常大。因爲它說到底是一種從表象出發的人物設計,當你沉迷於這些表象時,背後的動機就會被忽視。當你說一個人表面上是A,實際上是B的時候,那麼角色是否有內在的動力去表達這種轉變呢?如果沒有,那她就只是編劇的提線木偶。我真實所見的,在一些galgame中,有相當一部分廠商的編劇,實際上就停留在這個階段就停止了。

2.我的MBTI理論如何解決問題

其實用fate的設定比喻一下,我的MBTI理論相當於在塑造人設時,先將人設分成了16個職介的靈基,然後再根據職介的特性向這些靈基中填充具體的內容。

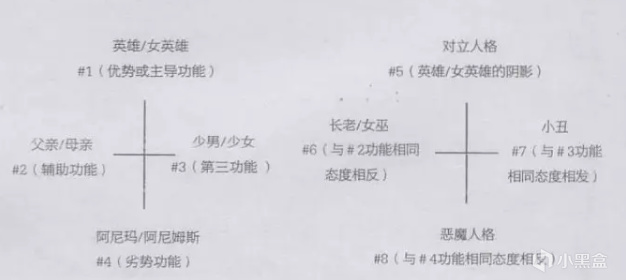

給完全沒了解過該理論的小夥伴解釋一下,MBTI相當於將人分成了16種人格類型,其每種人格類型對應的是約翰·畢比模型對榮格八維的一種排序。

這八維分別是:外傾情感(Fe)、內傾情感(Fi);外傾思維(Te)、內傾思維(Ti);外傾直覺(Ne)、內傾直覺(Ni);外傾感覺(Se)、內傾感覺(Si);

每一個人必然有一種人格類型,而每一種人格類型,會有四個陽面功能和四個陰面功能,並且按照一定規律進行排列。那麼我對於一個人格塑造就很簡單了,我先根據我想要的故事效果,去判斷在故事中出現的這個角色應該是個什麼樣的人格類型,外傾還是內傾,情感型還是思維型,進而將對應的八維注入到該角色中,那麼角色就塑造完成了。

當然,也沒那麼簡單,既然我提到了注入,那就意味着,我的理論同樣也需要作者平時需要積累大量的素材,而這種素材,將不再是以人爲單位的素材,而是以這八種功能爲基準的素材。

即同樣遇到一個角色,可能它給一個完全不理解這套理論的人就是,這個女孩很可愛,我很喜歡。但我的想法可能是:這個角色的內傾情感Fi做出的價值判斷是與衆不同的,是一種新奇的角度,那麼我就會把這個角色的Fi抽象出來,作爲我素材庫的一部分,而作爲一個抽象的功能素材,它將失去主體性,即它本身就可以作爲任何一個角色的驅動力,而不必陷入某個特定角色的陰影中,甚至於,同樣的一個素材Fi,根據與之搭配的功能的不同,可能會產生非常多的表現可能性。

其實MBTI理論最初被提出時,多被用於給人貼標籤,在網上也經常圍繞着某種類型更優秀,某種類型不好——這樣的爭論。但對於我來說,我的理論是致力於搞清一個角色的追求與動力,她更在意什麼,更喜歡將精力投入哪裏。

可以說,當我對人格類型理論有着充分的理解之後,我不會對哪個人格帶有特別的偏見,或者單拿塑造女主形象來說,16種人格都可以塑造出有魅力的角色。而這一切的前提就是,你要正確的理解每一個功能,你要認識到,功能對人物動力的影響,但也要認識到功能的侷限性。比如網上絕大多數MBTI愛好者,都會直接將Ti冠以善於使用邏輯的標籤,將功能直接與某項能力掛鉤,這自然就會導致你塑造人物時,也會因爲理論的侷限性而受到極限。

如果這一系列能寫到後面,我也會去向各位逐個解釋每個功能的意義,以及一些典型的案例,此處先按下不表。

在本文的最後一部分,我要說明理解我這套MBTI理論對於想要寫好人設,以及不從事寫作,但想要更能理解他人的人,究竟有什麼幫助。

我要強調的是,大部分人,包括作者在內,其實都在潛移默化中,有了自己習慣的思維方式,這也同時造成了一種思維侷限性。畢比模型中,每個人的前四個功能爲陽面功能,後四個功能是陰面功能,而在絕大部分時間裏,人是意識不到自己陰面功能的存在的,但這世界上就是有人會將你的陰面功能作爲陽面功能來使用。

而在現實中,人們可能天生對一部分陽面功能與自己不同的人抱有牴觸情緒,認爲這些人簡直不可理喻。又或者是,從一開始就沒有意識到,原來世界上的一批人可以擁有與你完全不同的生活方式。而這種認知上的侷限性,對於一般人來說也許還好,但當作者沒有意識到自己的這種侷限時,就會直接導致人物塑造上出現極大的問題。

這裏就拿去年出的セレクトオブリージュ來舉例,當時很多人針對校園霸凌的描寫有不小的意見,但對於我來說,我一直最想吐槽的就是作者對人物感情刻畫的粗鄙描寫。你可能發現,不管是無論是理論上該設計成istj,看起來文靜高冷的會長還是理論上該設計成intp,對學術有着相當興趣還有點輕度社恐的粉毛,都可以靠喫一頓飯,經歷一些諸如約會的體驗就產生很大改變,進而對男主產生好感,這其實就會讓人設看起來相當崩。內向出世的粉毛喫了點美食瞬間改變,或者會長一起泡個溫泉就能直接軟化在一個人物的構成邏輯上是說不通的。

因爲通常會靠這種體驗,激烈運動中對異性產生好感的,都是外傾感覺Se類型的人,比如Se主導打得辣妹系的esfp黃毛,在這個編劇筆下寫得就相當生動有張力。但你不能對每種類型的都用Se這一套啊。所以我在看到這些劇情的時候,我就猜到作者就是Se類型的人,他根本不知道那些Se在陰面的女主角心理上真正訴求的東西,給人的感覺就是主角根本沒走進女主的內心,她就已經被攻略病願意和主角戀愛ABC了……

如果你從我的角度上,從這些人格類型上去分析,攻略會長(istj),你需要理解她強勢背後想要掩蓋的,情感沒有寄託的孤獨,以及對未來不確定性的擔憂,去成爲第一個走進她內心去理解她的人。攻略粉毛(intp),你要理解她對生活中穩定感的尋求,循循善誘的引導她一點點接受更多的東西,並且讓她意識到她有着想要讓自己的力量幫助他人的訴求,我覺得這種攻略的設計要比每個人都拉出去一頓美食遊戲好感拉滿要好得多。

顯而易見的是,當一個作者對人格理論一無所知的時候,他很可能基於自己對世界的感受去往所有角色身上套,進而一旦自己設計的人格踩到了自己的盲區,就可能在塑造時踩到大坑而不自知。

即,這個理論並非像惡臭圈子裏那樣,各自給自己貼上標籤然後開始對其他人格進行攻擊,相反,它是爲了讓我們更全面的理解所有人而存在的。作爲一個作者,理解形形色色的人,你才能寫好他們。

對我來說,我自己是個intj,而我第一個刻畫的和我對立比較大的角色是我前作《帝國末日前的學院狂想》裏的克蕾婭,後面會提到,克蕾婭的主導功能Fe是我盲點,是我這類人格最難理解的一個功能。事實上她在故事中做的很多事,我非常清楚以我的價值觀,我是接受不了的,但我卻很清楚她作爲一個獨立於我的人,她會怎麼做,並會如何發揮自己的長項去解決這些困難,而後來這個角色也受到了一些玩家的好評。

這也是我直到現在秉持的一種想法,我覺得如何衡量一個作者的優秀,那不是說他有多擅長講好自己的故事,而是在於哪怕一個和你人格完全對立的角色,你依然能把她講好,那無疑是一個作者技術的體現,也證明了我戰勝了我自己偏執的一面。

最後——

正是因爲我是這種比較傾向於獨自深入研究的人格類型,所以我很清楚我不太適合當up主,因爲比起去跟新聞大事體驗新遊戲,我其實更善於對已有的事物做一些更深入的分析。如果說有些人成功靠的是在第一時間抓住新出現的機遇,那我如果能成功,靠的就是在別人自以爲無法繼續深入的道路上走得更深更遠。

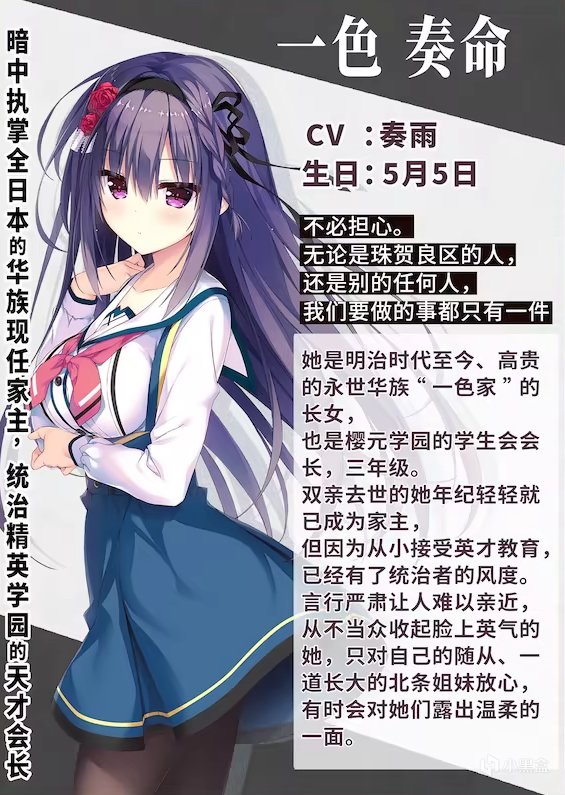

如果您覺得我的理論對您有所幫助,或者對我們的遊戲產生了期待,歡迎關注我們的遊戲《吸血鬼大小姐想和我戀愛》,衆籌進行中,歡迎參與預購折扣本體,特典小說及精美周邊哦!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com