文 / 遊戲那點事 Green.Y

意料之外,情理之中。

最近,全球遊戲行業彷彿迎來了一場預告片的狂歡——各大廠商的PV如煙花般接連綻放,準備推出的遊戲陣容儼然一副“神仙打架”的架勢,玩家們的期待值被徹底點燃。

(其中最具代表性的,肯定是遊戲科學的新作《黑神話:鍾馗》)

可以說,無論是3A大廠的年度鉅製,還是獨立工作室的創意新作,都卯足了勁爭奪玩家的注意力。整個社區都沉浸在一種節日般的興奮與討論之中,彷彿一場盛宴即將開席。

而就在這樣的氛圍下,一部來自印度的“史詩大作”——《釋放阿凡達》的遊戲預告片,也在國內火出了圈。

這部實機演示PV以一個極其魔性的“閃避摸頭”動作瞬間引爆了網絡,其獨特的“土味”與“自信”形成的反差感,讓它在衆多精良預告片中意外地脫穎而出,成爲了玩家們津津樂道的焦點話題。

(萬惡之源)

這個標誌性的動作——角色在閃避攻擊後,極其刻意且緩慢地抬手輕撫自己的頭髮,感受不到戰鬥中的一點壓力。

在一開始見到這個動作時,可以說大家都帶着巨大的疑惑,感覺這種東西出現在遊戲當中非常違和,甚至有些滑稽可笑,與通常追求酷炫或寫實的戰鬥動作格格不入。

但後面再回味的時候,又可能會感覺“天吶!這簡直就是我”。因爲它精準地捕捉並放大了玩家心底那種閃避成功後的小心思,兩者產生了奇妙的共鳴。

(印度電影同款)

以B站爲例,目前《釋放阿凡達》相關的百萬播放視頻已有十數個,其中最高的播放量已經達到了450萬。

在評論區,高贊熱評清一色是“改變遊戲史的閃避動作”、“閃避太帥了”、“年度最佳動作設計預定”之類的字樣,充滿了戲謔與喜愛的雙重意味,形成了一種網絡迷因文化。

也正是這種充滿“裝帥”的心理活動,激發大家將其套用在其他角色的衝動,所以纔會有大量基於這個動作的二創視頻出現。

從動漫角色到電影明星,甚至歷史人物,都被賦予了這標誌性的“閃避摸頭”時刻,展現出病毒式傳播的強大威力。

而後來這個動作已經不侷限在視頻的二創上,像有的玩家就直接將動作做到了《黑神話:悟空》裏面。

(更帥了)

如果《釋放阿凡達》的製作組知道他們的遊戲在國內以這種意想不到的、充滿幽默感的方式走紅,想必會加入更多類似的動作。

這樣發展下去,很難想象這款遊戲正式發售之後,玩家還會玩出什麼花樣來。

01

逃不出的咖喱味

筆者對印度流行文化的認知,大多來自寶萊塢電影裏誇張的歌舞和無厘頭的劇情——可或許這正是印度人對自身文化的一種自信詮釋,這次爆火的《釋放阿凡達》PV也同樣充滿了“咖喱味”。

PV一開始,就展示了印度標準的鐵皮房貧民窟,在虛幻5引擎的加持下,場景細節還算是有模有樣的。

而在未有任何劇情鋪墊下,拿着刀的男主就已經放倒了一位看着人畜無害的婦人,這種無厘頭的行爲在一開始就讓筆者眉頭緊鎖。

接着在與一名持槍警察對峙時,男主和印度電影一樣毫無壓力地用刀精準格擋住子彈,這種熱兵器打不過冷兵器的戰鬥太符合我對印度作品的印象了。

到後面的搏鬥過程中,既可以看到誇張的出血量和武器碰撞時爆發的刺目火花,還能看到《只狼:影逝二度》同款格擋消滅架勢條後的處決操作。

而在經過一個神龕存檔點之後,便迎來了一場充滿戲劇張力的Boss遭遇戰,在男主與Boss經過一頓拉扯之後,那個充滿印度運鏡風格的“閃避摸頭”動作終於出現了。

回到PV結尾,男主遭到Boss致命攻擊後,非常意外地進入了一段CG,此時的男主也儼然變身成了“藍皮阿凡達”的模樣。

這突兀的變身有種寫作文最後發現跑題之後強行圓回來的感覺,網友同樣對這荒誕一幕紛紛發出“男主被Boss打成二階段了”的調侃。

整個PV看下來,從遊戲的角度還是能看出很多比較明顯的問題。像是NPC動作僵硬與表情呆滯,打擊感欠缺,Boss穿模嚴重等,讓人覺得這更像是大學生畢設作業Demo的水準。

而筆者也和大家一樣,對這個短短4分鐘但全程充滿雷點的PV背後的故事十分好奇,究竟是什麼樣的印度團隊,才能設計出如此“反直覺”的操作?是天才般的創意,還是純粹的放飛自我?

02

一改再改

模糊不清的產品定位

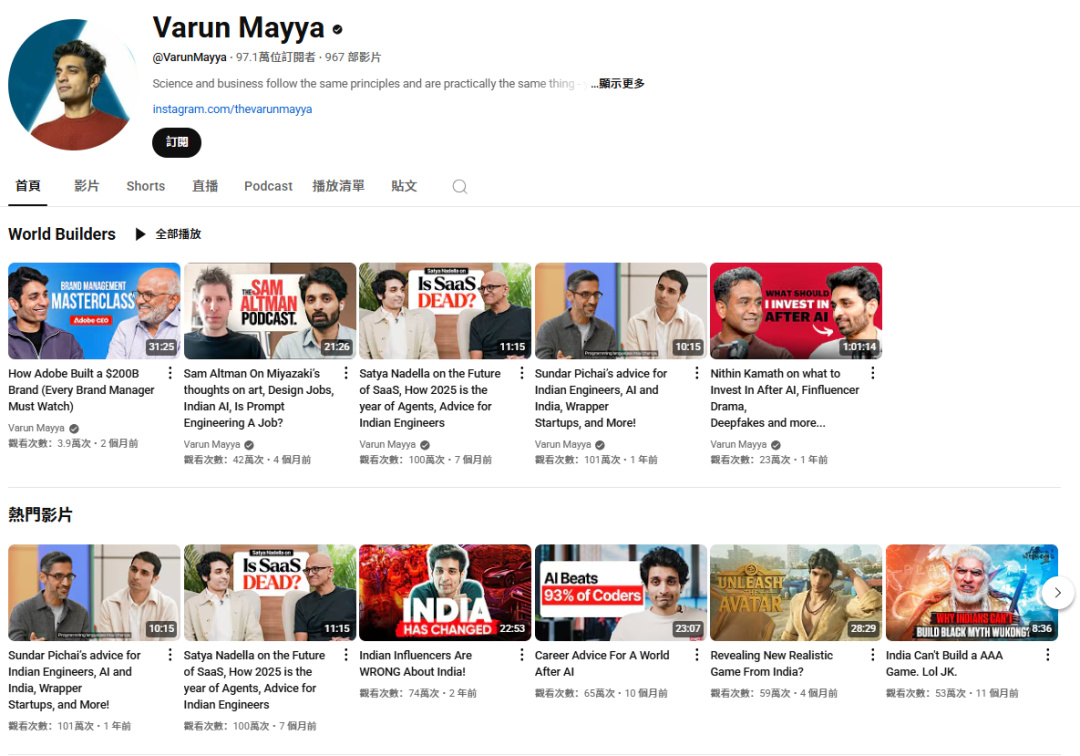

發佈這部實機演示PV的Up主,是一位叫Varun Mayya的印度人。

他出生於1993年,在班加羅爾長大,母親從事客戶關係管理行業,父親從事醫療行業。從11歲起,他每天花費將近10個小時在電腦上,到16歲就和網友詹姆斯創辦了他的第一家公司。

就讀馬尼帕爾理工學院期間,Mayya通過銷售T恤收入約300萬盧比(約人民幣24.6萬 )。在大四上半學期,他和朋友用這筆錢創立了Jobspire招聘平臺,後來這家初創公司籌集了1.7億印度盧比(約人民幣1395萬)的風險投資。

在這期間,Mayya也創立過其他公司。再後來,他選擇了加入Aeos,專注於將人工智能與內容創作相結合。而作爲一位擁有接近100萬粉絲的印度知名YouTuber,他在主頁是這樣介紹自己的:

“科學和商業遵循相同的原則,實際上就是同一件事——實驗、觀察、得出結論,然後不斷重複。我幫助創業者構建軟件、內容、小型公司和自由職業生涯,並提供切實可行的建議。我竭盡全力爲大衆提煉技術的新發展。最重要的是,我言行一致。我在無數個項目中失敗過無數次,也取得過一些小成功,現在我意識到,這纔是常態。”

Mayya從2013年開始在油管發佈視頻,其內容聚焦科技和創業方面。在他的頻道主要以科普內容和與科技圈知名人士的連線對話爲主,這其中就包括Adobe的CEO尚塔努·納拉延、OpenAI的首席執行官山姆·奧特曼等人。

如此看來,Mayya不僅是在創業方面頗有成就,在科技圈,他也是一位有一定影響力的人物。但在遊戲方面,之前就幾乎看不到他有所涉及。

直到去年8月份《黑神話:悟空》橫空出世,在全球範圍內掀起了不小的浪潮。Mayya也在那之後發佈了一條名爲“印度做不出一款3A遊戲”的視頻,其中他指出印度存在PC市場不如手機收益高、高配置PC應用不廣泛、缺乏大力度的投資、文化敏感等障礙。

但在該視頻最後,他認爲印度還是有豐富的神話故事可以去參考,希望未來也能出現屬於他們的《黑神話:悟空》,而作爲一位遊戲迷和自豪的印度人,他會對拿出1億美元在印度做一款3A的PC遊戲的舉動三思而後行。

從油管主頁我們可以發現,《釋放阿凡達》實機演示PV的播放量遠不如國內,而且發佈時間也並不算新。在上文提到的“印度做不出一款3A遊戲”的視頻發佈8個月後,也就是今年4月份,《釋放阿凡達》的實機演示PV就已經發布了。

(截至發稿前,播放量只有59萬)

如此看來,Mayya真的就像他在簡介裏寫到的那樣言行一致,實打實地把遊戲做了出來。而且在此之前,他並沒有專門關於遊戲開發方面的業務和經驗,所以這種大膽的舉動也讓筆者對這位製作人一時間產生了敬佩之情。

可能也是出於敬佩,原視頻的評論區並沒有過多地討論其中“閃避摸頭”的片段,而更多的是感謝和鼓勵Mayya在印度遊戲方面敢於嘗試的行爲。

Mayya還在視頻中透露團隊爲《釋放阿凡達》打造了全球規模最大的掃描素材庫,收錄了超過1000個獨特的3D掃描素材。

爲此,他們甚至封鎖了整座城鎮,由視頻團隊對當地的建築、街道、植被乃至微小細節進行全景掃描。而在掃描過後還需要將結果進行修復和整理,這樣一個耗時且機械的過程。

爲了使戰鬥能夠像《只狼:影逝二度》那樣流暢絲滑,不完全依賴虛幻引擎,《釋放阿凡達》還用到C++去構建。團隊強調,他們希望爲動作角色扮演愛好者提供既具挑戰性又有成就感的體驗。

乍看之下,Mayya的團隊似乎讓這款3A遊戲的開發井然有序地進行着。但事實上,實機演示PV在油管上發佈不久後,Reddit就有網友曝出PV的標題發生過多次修改,從“印度首款超高品質遊戲”,到“印度首款類魂遊戲”,再到最後的“來自印度的寫實遊戲”。

(標題的頻繁修改,一定程度上也透露着Mayya的迷惘)

這時候仔細回想實機演示PV中關於製作歷程分享的內容,Mayya似乎沒有對遊戲玩法機制方面進行深入的討論,而是幾乎通篇都在講他們多麼努力,使用了什麼樣的技術做出這樣的一款產品。

他還定下了《釋放阿凡達》要在2026年秋季發售的目標——前後僅兩年的時間跨度卻想做出現象級的遊戲,很難不讓人對他們努力的方向產生懷疑。

值得一提的是,在PV結尾,Mayya還提到:“這個項目的風險太高了,如果我們沒有得到足夠的曝光,沒有進入北美那樣足夠大的市場,那這個項目造成的巨大損失是無法挽回的。”

對此,有玩家給出建議,提醒Mayya應該多把重心放在遊戲的玩法上,而不是隻講畫面和文化。但Mayya依然我行我素,認爲畫面資產纔是最需要關心的部分。

在筆者看來,Mayya雖然清楚《黑神話:悟空》的開發離不開騰訊等大廠的支持,但他似乎更傾向於通過製造噱頭來吸引市場及投資者的目光。因爲對於一款還在製作階段的遊戲而言,最容易先入爲主的就是寫實的遊戲畫面,而非高質量的遊戲體驗。

種種跡象表明,Mayya或許是對《釋放阿凡達》的遊戲定位還不夠清晰,對開發遊戲也並不瞭解。這種模糊的認知,不僅難以產出優質的產品,還可能帶來巨大的經濟和聲譽損失。

03

最終可能面臨的兩種結局

前文提到的Aeos,是一家專注於遊戲分發與試驗的公司,而開發《釋放阿凡達》的Aeos Games則是其旗下子公司,主要負責遊戲開發業務。

值得注意的是,Aeos Games是在《黑神話:悟空》引發行業熱潮後,由Mayya創辦的。因此從履歷來看,該團隊在《釋放阿凡達》之前尚未推出過任何成熟的遊戲產品。

據Mayya的公開表述,Aeos Games的初創團隊由40人組成,其中包含幾位頗具代表性的成員:

曾獨立開發過遊戲引擎的年輕程序員Kashi、參與過《霍格沃茲之遺》和《地平線:西之絕境》的角色建模師Hancy(擁有7年行業經驗),以及曾爲電影《蟻人3》製作動畫的Krishna等。

此外,Mayya的兄弟Rohan Mayya同樣擔任Aeos Games的負責人,兄弟二人曾在itch.io平臺發佈過數款小型遊戲,包括一款最終失敗的紙牌遊戲。值得一提的是,Rohan後來轉型開發生成式AI應用,累計獲得100萬用戶註冊。

然而深入分析後不難發現,這個看似星光熠熠的團隊似乎存在着致命的缺陷——缺乏一位真正具備遊戲製作經驗的核心領導者。

令人擔憂的是,Varun Mayya似乎並未意識到這個問題。他堅持認爲印度遊戲行業只是缺乏“敢於組建團隊的人”,並自信宣稱團隊已掌握“製作全球標準3A遊戲”的能力。

這種認知偏差與執行力之間的巨大鴻溝,無不透露着Mayya的眼高手低,這不禁讓筆者聯想到《星鳴特工》開發商Probably Monster及其創始人哈羅德·瑞恩的案例。

瑞恩在創立Probably Monster前,曾在Bungie(《光環》《命運》系列開發商)工作了16年,曾任公司的CEO和總裁,但其履歷主要集中在項目管理與市場推廣,而非遊戲設計。

這種背景導致他創辦新公司後,雖然憑藉資深的履歷募集了大量的資金,卻因過度追求3A規格而忽視遊戲本質,最終推出的產品既缺乏趣味性,完成度也不足。

可以說,瑞恩個人能力比Mayya能力更強,但他最後也沒有在開發遊戲方面獲得一個好的結果。

那是不是就說,非遊戲專業就做不出好遊戲呢?在筆者看來,答案是否定的。比如大家熟知的《雙人成行》的製作人約瑟夫·法斯(下稱約瑟夫),其實最開始就是拍電影出名的。

這位電影導演,在經歷多次獲奧斯卡提名但一直沒有獲得獎項後,轉頭進入遊戲行業。在轉行三年後就通過處子作《兄弟:雙子傳說》擊敗《生化奇兵:無限》等大作斬獲“最佳Xbox遊戲”。

後來,約瑟夫創立的Hazelight工作室,以35人團隊(其中70%爲實習生)用三年半完成《逃出生天》,而約瑟夫在這款遊戲充當了“遊戲總監+遊戲設計師+創意總監”的多重身份,驗證了其“自上而下”的管理模式的有效性。同時我們也能看到他將擅長的電影鏡頭,完美地呈現在遊戲當中。

(《逃出生天》中的電影運鏡)

正是這種跨領域的創意整合能力,讓約瑟夫敢在《雙人成行》發售前放出“如果發自真心覺得我的遊戲沒意思,那我賠你1000美刀。”的豪言。

反觀Varun Mayya的團隊,既缺乏約瑟夫這樣的全能型領導者,又缺少對遊戲本質的敬畏之心,並且在放出不太亮眼的PV後,還自認爲把遊戲做到最好了。

就現階段來看,筆者認爲《釋放阿凡達》最終很可能面臨兩種結局:要麼開發中途夭折,要麼發售之後面臨無人問津的窘境。

因爲若非“閃避摸頭”的偶然爆紅,國內玩家可能根本不會關注到這款遊戲。而現在就算是關注到了,更多也只是抱着看樂子的心態,看看他們還能整出來什麼樣的花活兒。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com