了解目前为止所有故事的你,要如何面对未来。

如果要在当代动画的海量作品中挑出一部既冷门又足以在情感层面深深刺痛观众神经的作品,《目隐都市的演绎者》必定榜上有名。它不依赖宏大的场面,也没有传统意义上“热血、战斗、恋爱”的明快结构,取而代之的是非线性的时间循环、精神层面的怪物隐喻,以及几乎难以一次性拼凑完整的叙事碎片。

今天我来尝试回答一个悬而未决的问题——这部作品究竟是否称得上“神作”。

先说结论: 如果你是《阳炎》系列的忠实粉丝,或者热爱SHAFT风格的意识流影像,这部作品能为你带来音乐与视觉结合的独特跨媒介体验,这种体验在其他动画中极为罕见。然而,如果你只是想单纯感受一个完整连贯的故事,需要做好接受高难度碎片化叙述和多重信息拼图的心理准备。

整体而言,本作更适合喜欢青春超自然题材和音乐企划的观众。

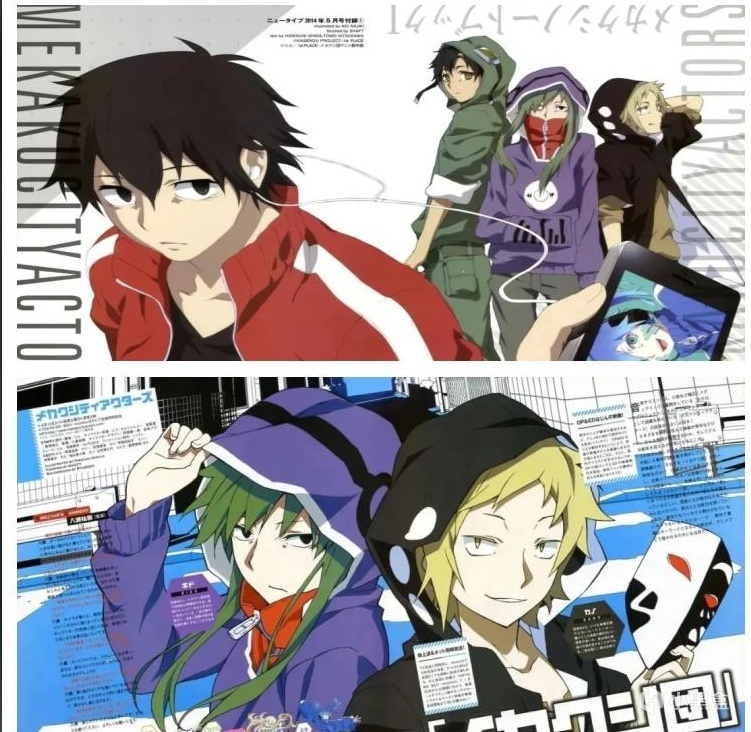

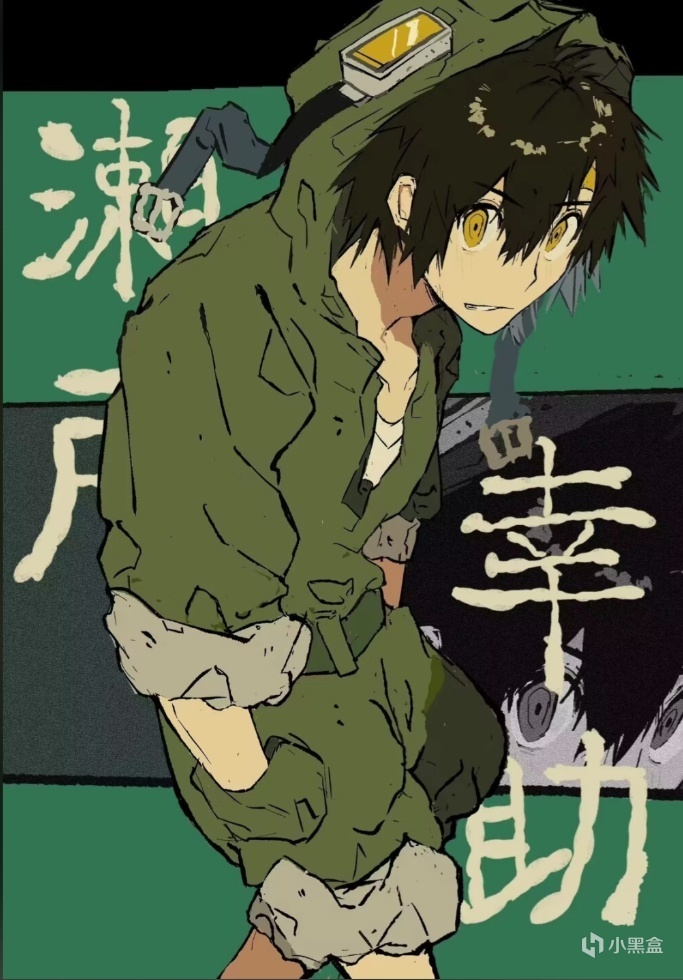

《メカクシティアクターズ》(Mekakucity Actors,简称“阳炎团动画”)改编自Jin(自然之敌P)的多媒体企划《カゲロウプロジェクト》。故事围绕拥有“目”之异能的少年少女团体“メカクシ団”展开,他们被各自的过去与死亡循环牵引,试图打破夏日怪异所设下的宿命漩涡。

动画采用SHAFT标志性的解构叙事、闪回拼贴与大量色块/文字信息轰炸,情绪张力极强,却也因信息密度与时间线跳跃对新观众并不友好。首集观感新奇炫目,但节奏凌乱、叙事割裂的问题同样一目了然。整体而言,推荐给熟悉原作、可接受实验影像语言的观众;若想凭动画零起点入坑,需要心理准备。

监督八濑祐樹出身京都动画,擅长高速分镜与光影运镜;本作是其早期独立长篇,风格仍显青涩。系列总监督新房昭之因《物语》《魔圆》闻名,个人标签包括:单点透视、平面化构图、文字弹幕、意识流对话。两人在本片形成“导演×监修”双核——八濑负责线性调度,新房负责节奏与视觉符号,使作品在“新房味”与原作粉丝服务间摇摆。

剧情结构采用单人视点轮替+最终时间线收束的“解谜型”体例,忠实移植了歌曲与小说的碎片化叙事,同时注入SHAFT惯用的意识流长台词和反讽剪辑,对粉丝而言是一次“二次创作式欣赏”,对路人则可能是“观感门槛”。作品主题核心为“孤独青少年的自我救赎与互相拯救”,但呈现方式更像一次关于“媒介混合企划本身能否被改编”的大型实验,本身争议巨大。

这是一个关于怪物、少年和轮回交织的故事。故事的主角是一只诞生于黑暗、惧怕光明却无比渴望温暖与接纳的怪物。它的存在象征着内心深处难以诉说的孤独和对理解的极度渴求。怪物一次次试图靠近人类,却总是遭遇到冷漠、排斥甚至猎杀,这些无法愈合的创伤逐渐化为强大的破坏力,让它越来越难以亲近他人。

转折发生在怪物意外遇见一位少年。少年没有因怪物的外貌产生恐惧,而是以平等的心态与它相处,并在漫长共处的岁月中,彼此建立起温暖又深刻的联系,甚至组建了家庭。这是怪物第一次真切体会到“被爱”与“被接纳”的幸福。然而,少年终究有着有限的生命,而怪物却驻足于永恒。

时间无情地带走了少年的青春与健康,最后留下迟暮和离别,而怪物只能在原地目送一切。为了守护心中所爱,怪物不停地经历新伤痛,在不断的轮回中寻求拯救。

作品以“每逢8月15日,濒死者得以凭借‘蛇’的力量重启世界”为循环法则,通过多重时间线和角色身体、意识的转换,深刻表现了生离死别与执念难舍的主题。

官方正篇并未采用线性的时间叙事,而是通过七条重要节点拼贴展现全部事件。故事以怪物的自我独白与“被驱逐”的开场,为后续自我探索及孤独的主题定下基调。怪物的力量随情绪强烈与否而变,彰显其无法被理解的痛苦。

与此同时,人类父亲楯山因无法释怀亡妻,试图收集所有“蛇”的力量重置现实,引出“爱是否凌驾于他人生命”的道德拷问。然而循环的副作用浮现,即所有愿望都需以等价牺牲为代价。楯山的女儿文乃介于道德与亲情冲突之间——既想拯救父亲,又不得不阻止他。

镜头切换到灵魂与身体的置换:昏迷中的伊安妮和恋人瑶各自觉醒新能力,母亲茉莉则冲破禁忌,只为救回女儿。随着茉莉成为“女王蛇”人格核心,这一情节印证了感情牵绊不会因肉体更迭而消散,并为故事终局埋下关键伏笔。

桃获得异能后,艺术才华被无限放大,但随之而来的是无法控制的关注度与表演压力。他渴望通过木影团的“正常生活”获得救赎,反映了现代社会中公众人物的“被消费”困境。

另一方面,响也与日和反复尝试破除宿命循环。每一次拯救都是命运与自由意志的对抗,而当响也终于打破循环,失去部分记忆,日和也失去部分灵魂碎片——牺牲主题与主线怪物的经历形成呼应。

同一时间,伸太郎通过旧照片确认自己反复在轮回中被牺牲的身份,便誓要终结幕后的黑手幕户。木影团成员随后汇聚,组建起对抗“蛇”体系的松散联盟。

决战阶段,木户以叛徒身份试图借“女王蛇”茉莉之力自定义循环,最终却在伙伴间的信任与牺牲下败北。

茉莉最终吞噬并释放所有“蛇”,世界线因此获得第一次真正向前推进的机会。但怪物因失去循环庇护,被迫重返黑暗,选择守护那些曾经伤害、又为自己所爱的众人。

角色纵深的刻画展现为一个多重视角下的情感拼图,怪物的形象成为了爱的具象化与人性的镜面。作为“他者”,它身上融合了畸形与被恐惧的标签,却展现出极为纯粹的爱与无私的牺牲精神。

创作者借怪物的设定发问:即使被称为怪物,难道不能比人类更懂得付出和理解爱?与此同时,少年的成长与离世为有限的生命赋予了闪光的注脚。

他与怪物的孩子们不仅承袭了某些“蛇”的能力,更承载了父亲“相信怪物亦具有人性”的信念。这一代际的传递,让爱的主题变得更加深刻。

木影团的其他成员则以青春的群像,映射复杂的社会议题。即便他们有着超能力加持,依然无法回避校园霸凌、亲子冲突、社会期待等现实的难题。

作品借由超能力的设定突出这样一个洞见:超能力只是情感与身份矛盾的放大器,本质上的挣扎依然是人与人之间的沟通与理解。

爱与自我牺牲贯穿全作,无论是怪物甘愿为爱人隐匿一生、楯山为亡妻宁可牺牲别人的幸福,还是母亲茉莉化身“女王蛇”只为保护女儿,爱在这里从不是纯粹无瑕,而是伴生着阴影与血的代价。

作品以极具冲突和牺牲色彩的亲情与爱情,探讨爱如何成为推动角色走向极致的力量。孤独与被理解同样是深刻议题。怪物在初遇少年时发出“你愿意握我的手吗?”的提问,恰似作品整体的无声叩问。

没有理解与陪伴,即使拥有再强大的力量,也只会带来毁灭性的后果。真正的羁绊在于愿意回应孤独、走入彼此世界。时间的不可逆与循环的虚假永恒,则通过“8月15日”的不断重启展现出来。

“眼”在作品中是一种贯穿始终的隐喻。原作设定中,异能力的代价是死亡,角色们在生命尽头,对“看不见”与“被看见”的愿望最终凝聚成了“眼”。

动画通过大量瞳孔特写与色彩编码进一步强化了这一象征,红色代表着过往创伤,青色寄寓希望,黑色则指向虚无。每一位角色的能力都是其性格与创伤的映照。

比如伸太郎,作为“目を醒ます者”,他的能力是唤醒沉睡者,他因为目睹姐姐的自杀而自我封闭,而最终,他必须唤醒的正是自己。

Ene“目を欺く者”,由肉身死亡的亚丝娜转化为数据,其能力实际隐喻她对实体世界缺席的恐惧。木户的“目を隠す者”能力源自孤儿院成长经历的自卑,她希望不被他人注视,将自身隐藏以求自保。

鹿野“目を映す者”因儿时欺凌而学会“演戏”,他的能力是以谎言转移他人注意力。濑户“目を盗む者”,在灾难幸存后丧失了伙伴,能力表现为对他人情绪的极端敏感与补偿。

玛丽“目を凝らす者”,半妖身份让她被排斥,“石化”能力成为防御与自我隔绝的象征。桃“目を惹く者”则对关注依赖且厌恶,这与她童星的经历密不可分。

遥与贵音作为“目を醒まさせる者”,分别象征接受命运与拒绝命运的两种态度。动画叙述的核心是轮回与自我否定。

整个时间循环由“亚种蛇”主导,其目的是借助人类情感回到现实。只有角色自己承认并直面创伤,勇于去看见他人才可能打破循环。动画在第9-12话中通过三重轮回失败后的全员聚焦,采用了“合唱”结构。当音乐《メカクシコード》响起,全员视线达成同步,象征彼此真正看见。

每一次关键选择触发世界状态的转变:伸太郎在第6话的自杀式回溯使得新一轮循环中记忆得以保留,而玛丽最后选择接纳孤独并主动与他人连接,使得结局获得逆转。

剧情因此被剪碎成片段,观众需要自己拼合故事。形式服务于主题,新房式长镜头与屏幕边缘的信息过载模拟了社恐少年的感官压力,色彩的闪烁与失焦表现了角色各自的精神状态,反复出现的交通信号声、蝉鸣与静止画面则隐喻了时间的停滞。

即使观众感到“看不懂”,实际上也与角色共同体验了迷茫与困惑。本作的核心可以用一句话概括:当孤独者真正用自己的“眼”看见他人时,夏日才会结束。动画让“看见”这种抽象的情感成为视觉、媒介与叙事三重同构的独特实验。

角色们仿佛抓住了永恒,其实一切只是创伤的不断累积与放大。只有真正打破时间的轮回,面对难以磨灭的痛苦和悔恨,“未来”才第一次降临于他们眼前。

原作《カゲロウプロジェクト》最早是2011年起发布的Vocaloid歌曲系列,随后扩展为轻小说《阳炎Project》与漫画《阳炎Daze》。

歌曲以“8·15夏日重复”与“目之能力”为主轴,通过不同角色演唱/视角组合成拼图式剧本;小说则在歌词缝隙间补完角色动机与时间线,形成“死亡→穿越异空间→重启夏日循环”的封闭叙事。

原著想传达的核心思想是:青少年在孤独与创伤中相遇,彼此“看见”对方,才能挣脱自我囚笼;而一次次失败的轮回象征成长中不可避免的痛苦试错。

动画试图把歌曲的节奏感与小说的补完信息一并搬上银幕,却因为表现手法冲突与篇幅压缩引发争议。

与《夏日重现》相比,两者都围绕夏日的时间循环展开,也都与亲友的死亡事件密切相关。虽然都采用“失败-回档”不断累积信息的叙事结构,《夏日重现》则更注重推理和怪谈元素,整体叙事流畅统一;而《阳炎团》因原作内容碎片化,更多强调情绪与象征,牺牲了一定的叙事清晰度。

至于《凉宫春日的消失》,两者同样拥有音乐企划的源头(如凉宫团歌到SOS团同人)、交错的时间线以及青春剧的气质。《凉宫春日》借助“观察者”阿虚的视角,使观众更容易进入故事;而《阳炎团》缺乏统一的POV,使得观众理解难度大幅提升。

《Donnie Darko》也有一些相似之处,比如表现青少年孤独、时间悖论与自我牺牲的主题。两者都用符号的堆叠和超现实画面渲染氛围,《Donnie Darko》更偏向心理惊悚包装,而《阳炎团》则糅合了J-Pop亚文化气息。二者的最大区别是,《Donnie Darko》可以通过导演剪辑版补足叙事逻辑,《阳炎团》受限篇幅和商业规划,始终难以完全展开所有线索。

如果说《夏日重现》像是标准的叙事教科书,《Donnie Darko》像深度作者电影,那《阳炎团》更像情绪主导的MV剪辑本,优缺点都极其鲜明——打动你时会特别喜欢,若不能共鸣,便只会觉得碎片杂乱。

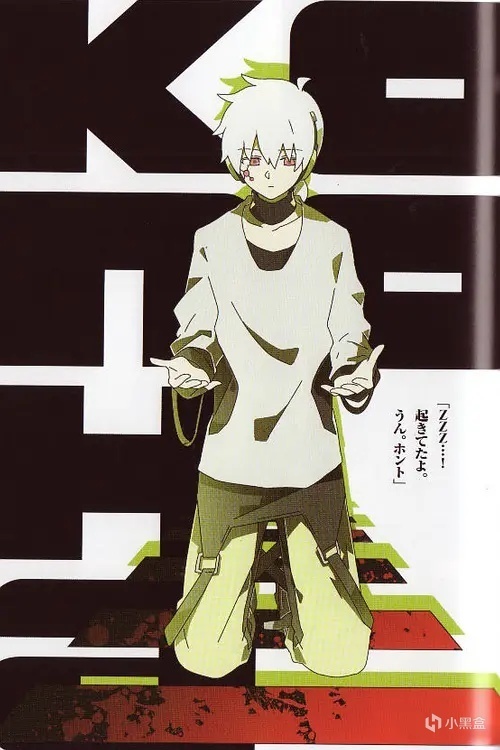

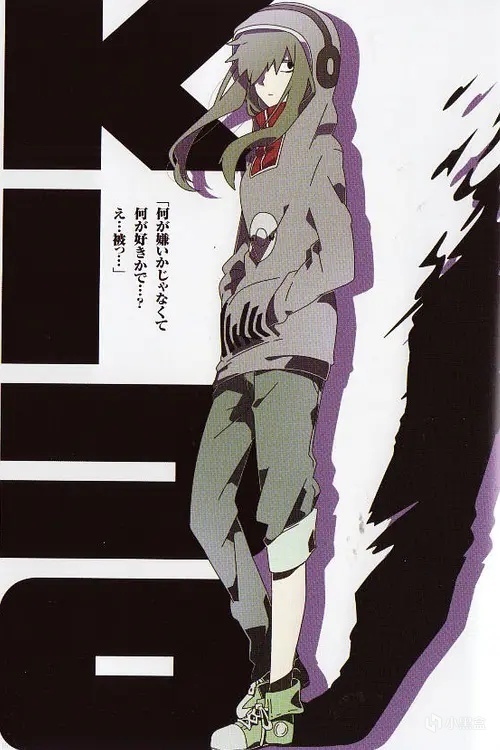

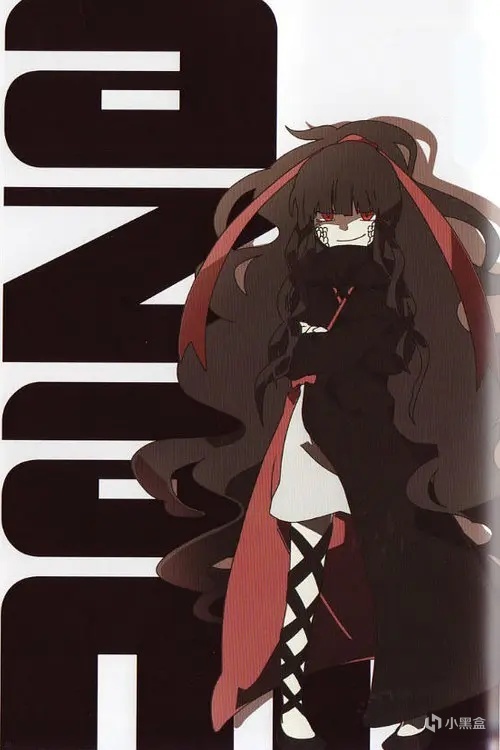

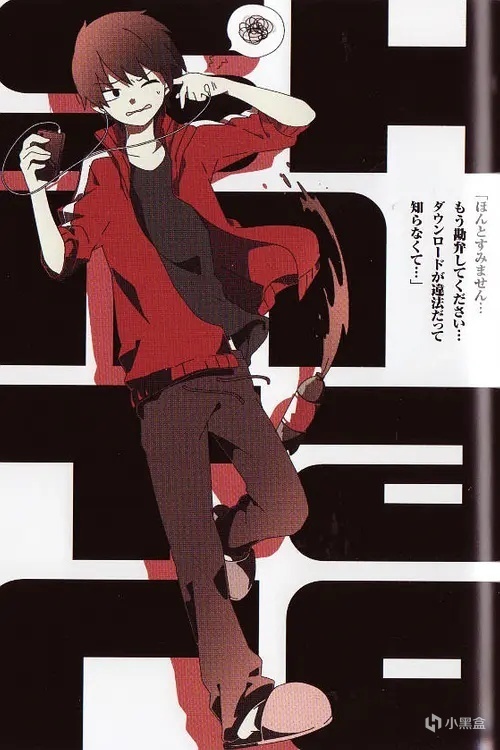

动画在服装造型上延续了原曲PV的配色方案,选择同色块的运动衫搭配耳机或围巾,营造出强烈的青春街头氛围。然而,在动画表现中,服饰缺少细节刻画,整体质感显得略为平淡。

舞台与道具设计上采用了大量留白的空间布局,呈现出类似舞台剧的氛围,这种做法方便黑色蒙片的快速切换,也是SHAFT一贯以节约成本为特色的表现手法,但对于新观众而言,往往会带来“PPT感”过强的问题。镜头运用上,通过45度人像透视和极端近景的交替跳剪,有效营造了不安氛围,但也加重了观众的眩晕感。

高潮部分用众人齐唱与快速闪回的蒙太奇画面替代动作戏,强化了情感的抽象表达,不过物理冲击力略显不足。在色彩处理方面,动画大胆采用高纯度的红、青、黑三色,色彩饱和度变换迅速,同时配合后期光斑和文字的图形覆盖,使整体画面充满MV质感。

音乐方面,OP《daze》与ED《days》均由Jin与Lia合作演唱,旋律和歌词带有“剪影式剧透”,而插曲部分则直接引用原VOCALOID音源,带给粉丝诸多惊喜。

BGM则由神前晓负责,钢琴与电子乐混合的曲风温和而不喧宾夺主。整体音乐完成度极高,是本作最为无可挑剔之处,同时与“声音-被看见”的作品核心主题高度契合。

综合来看,本作在后期美学上形成了独特风格,但服装与布景的经济型设计可能加剧了观众对“低成本”制作的感受。分镜与色彩实验丰富了观感与沉浸感,也牺牲了一定的可读性。总体而言,这是一种“高风险—高回报”的表现方式。

本片引发了不少争议。部分观众因其碎片化的叙事和复杂的结构感到难以理解,有些甚至在中途弃剧。然而,对于那些成功拼合叙事、静心体味细节的观众来说,作品中诸多情感与细节的呼应所带来的冲击感却极为深刻,令人难以忘怀。

这种分歧也使得讨论延续至价值观层面。在作品中,“为爱是否可以牺牲众人”“拯救是否等同于占有”等议题都被留有巨大的解读空间。作品并未给出唯一标准的答案,而是将讨论的主动权留给观众自身。如果仅以“普适娱乐性”为标准,这部作品的确设立了较高门槛。

但若以“主题深刻度”或“跨媒介叙事实验”的角度评价,它无疑拥有成为神作的潜质。因此,最终如何评价这部作品,往往取决于观众个人的生命经历与审美取向。

《目隐都市的演绎者》用一只在黑暗中徘徊的怪物讲述了“渴望被看见”的普世内核;也用少数角色的相互守望,演绎出“即使世界重启无数次,我仍愿向你伸手”的笃定。

当茉莉收束全部“蛇”终结循环的一刻,表面上是故事大团圆,实则是怪物再次退入无边夜色的开端。它既成全了众人,也将孤独永久釘进自身。

如果观众愿意接住这份沉甸甸的情感,那么《目隐都市的演绎者》就完成了它的使命——至于它是不是神作,答案只存在于每一位观看后的心里。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![[11.22]冬促提前批,全是新史低!42款佳作大背刺,黑五特惠发力](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/22/ab9f9e9c33f5a0ae0e03c236bc3604ef.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)