小熊猫丨文

在某些时候,人会莫名奇妙地开始生出自己已经不再年轻的惆怅感……

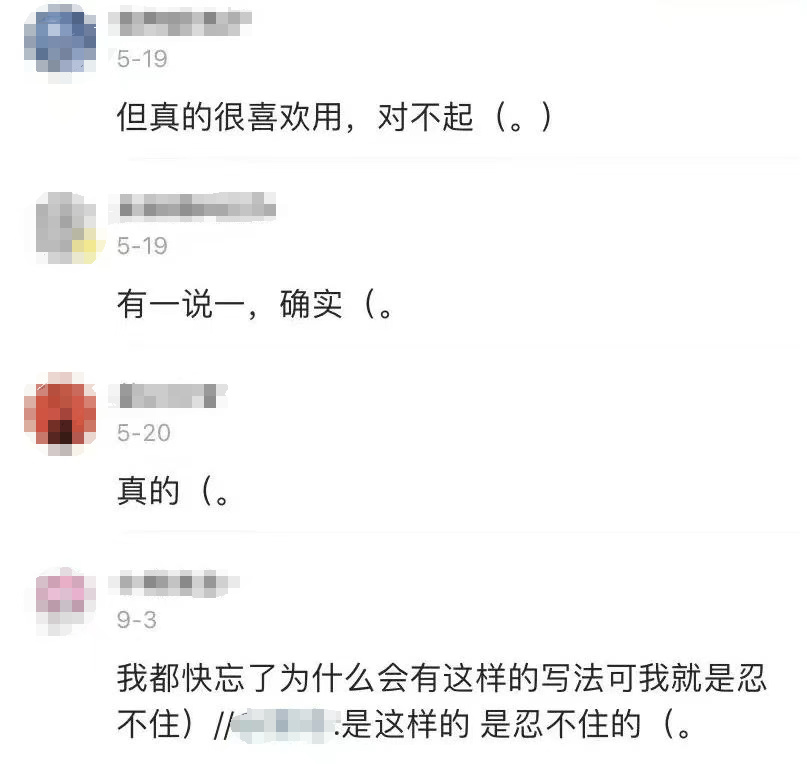

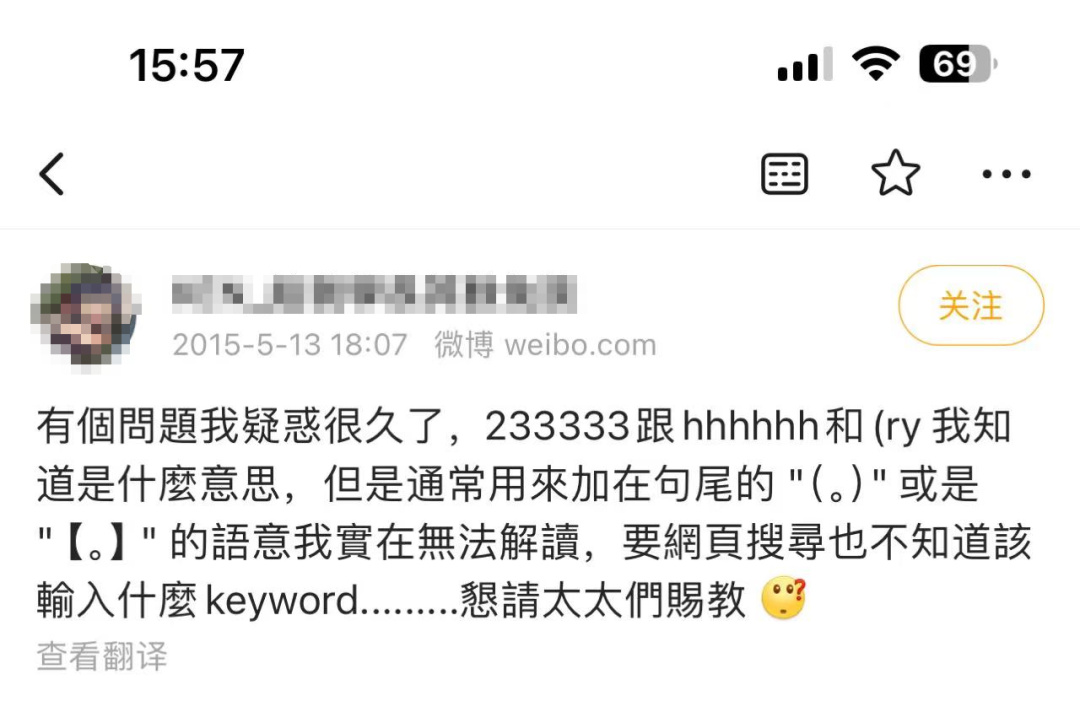

比如最近,不知从哪里又冒出一堆帖子在问:“为什么有人总喜欢在句尾带个括号?”

严格来说,那也不总是一个完整的括号。有时候,懒癌发作的话,它会变成半个“(”;如果是手抖患者,则会出现“(((”的情况;而一些异端可能还会用“{}”、“【】”之类的。

后来,括号里也开始塞进了内容,或者是不同的后缀,最常见的后缀是一个句号,有时候还会有问号之类的:

然而,无论括号的形态如何多变,后缀如何增减,关于这个奇特打字习惯的一轮轮讨论,最终总被引向同一个源头:二次元。

以至于一度,句尾加不加括号,成了检验“二次元浓度”的小技巧。

有趣的是,这算不上圈外人的刻板印象。无论是爱好动漫、游戏还是模型;无论入宅时间早晚、圈内“黑话”差异多大,线上聊天时,大家总是不约而同地敲下那个小括号。

就连现实中在大众层面广为人知的“老二次元”,周深,也没能戒掉这个口癖,时常惹得粉丝一头雾水,不得不跑去“正主”面前求解。

沾上二次元这辈子就定型了x

这么看,句尾加括号,似乎已经成为了大部分二次元网上聊天时会自动触发的“底层代码”。

既然这样,那我不得不告诉你们一个秘密了:其实,我们二次元都是一群人机,这些括号是在调用函数,要小心智械危机()

好吧,其实我在开玩笑!你看,像这种需要一本正经地胡说八道时,就是使用括号的绝佳场合。而这,仅仅是它在时代洪流与网络流行语日新月异的演化中,所开发出的冰山一角。

不过,在交流中使用“()”,并不算是二次元自创的用法,也并不是只有二次元才能使用的专利。

在它尚未成为网络聊天的流行符号之前,这个小小的括号,其实早已是书面语中的常客,默默承担着为行文补充注释的职责。

1906年,朱文熊在《江苏新字母·凡例》中,定下“()”内文字作注释的用法;鲁迅先生也曾在1909年的《域外小说集·略例》中提到“文中典故,间以括弧注其下”。

更有趣的是,如今在社交语言中泛滥的“()”,其最早用于“情绪表达”的雏形,竟也诞生于正式场合之中。

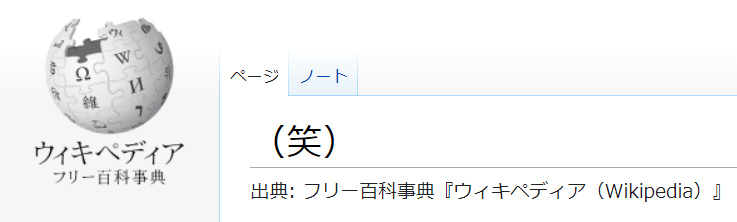

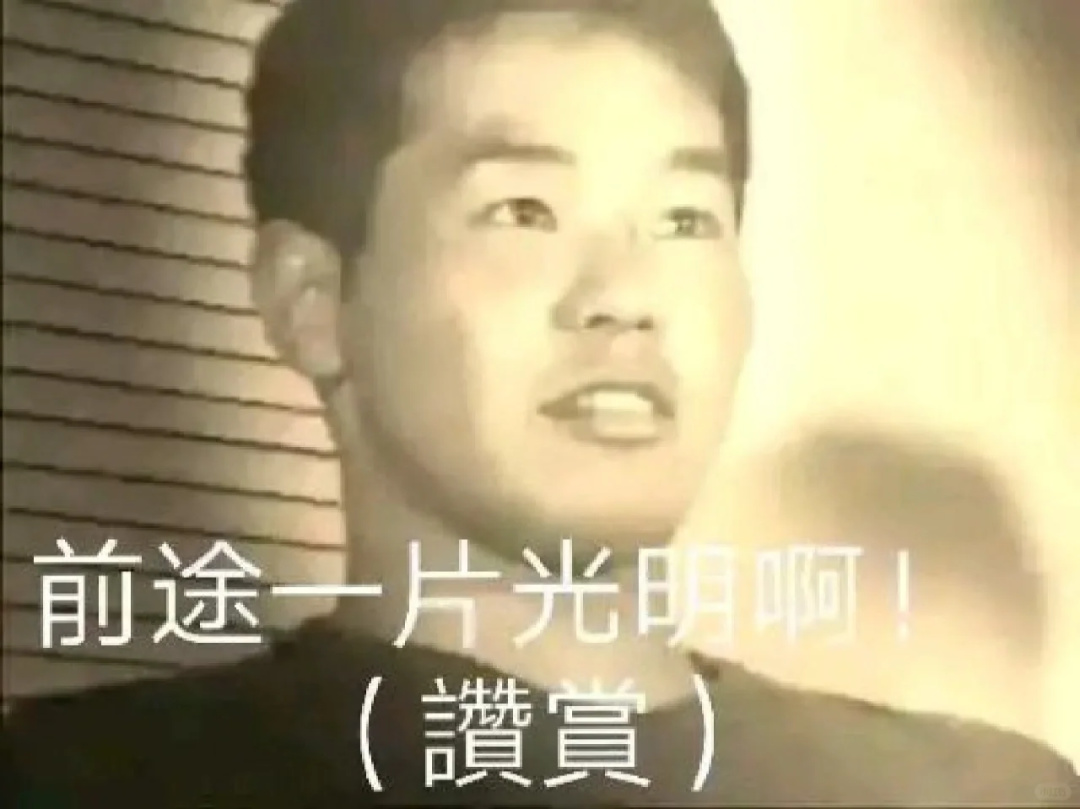

上世纪日本国会、法院的会议纪要中,记录员们为了捕捉与会者的即时反应,便将他们的神态或情绪包裹进括号内,在记录中留下脚注。而其中最常见的就是——(笑)。

维基百科上的注解

随后,杂志、报纸等传统纸媒也纷纷效仿,用诸如“(笑)”这样的表达来标注受访者的反应。这一用法在日本社会普及开来,成为一时的流行。

而到了互联网早期,碍于技术原因,人们的线上交流只能依靠纯文字,无法像现在一样使用表情包或图片去直观地表达自己在同一个句子下的不同情绪。

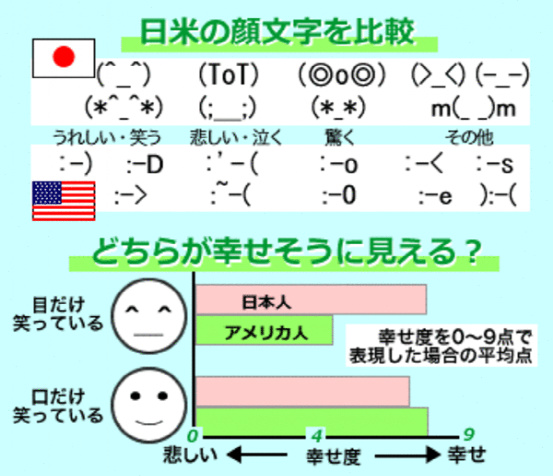

于是,(笑)、(悲)、(草)……这种源自现实记录的表达,就自然迁移到了初生的网络空间,并跟日后生态蓬勃的颜文字一起,成为当时线上表达情绪最常用的方式。

顺带一提,日本颜文字和欧美颜文字也有着区别呢

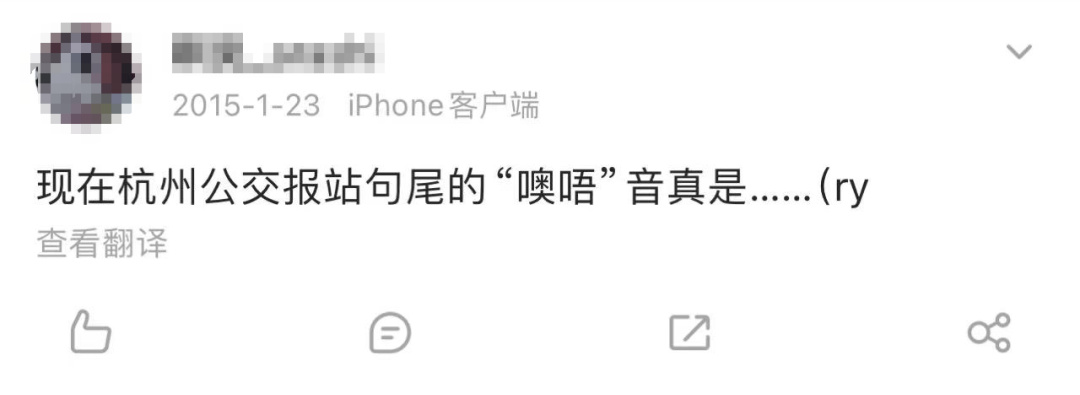

除了上述用法之外,日本著名匿名论坛2ch当时的流行用语——“(ry”,则进一步解构了括号。

ry,即“略(りゃく)”的罗马音首字母缩写。它最常见的用法就是,放在句末,表示发言者的欲言又止。

当然,有时候也可能是因为括号里的内容其实“懂得都懂”,但真说出来又有点多余,索性留下一个“略”,让空白引起网友们的遐想。

这种“懒惰”不仅颠倒了符号使用时的主次关系,产生了语义嬗变,让原本应是重点的文字内容被简化甚至略去,而作为引子的括号却反客为主成为了吸睛的高光;

还让“懒惰”本身在“人传人”的过程中变本加厉:先是将“(略)”缩减成“(ry)”,又是吞噬了右括号变成“(ry”,后面连左括号都消失了,只剩下“ry”两个字母。

不过本来也是口癖 随便怎么用都行

很快,这些原本根植于日本互联网的流行语,便从2ch的土壤中生长蔓延至niconico、推特等社媒平台,并伴随着日本二次元产业的文化输出,自然而然地传入国内,被更乐于接触日本文化的老二次元们所“吸收”。

正巧,彼时二次元还处于人人喊打的时期,没有如今这么多线下交流的机会,小众人群的抱团取暖更多以线上聊天为主。

为了保持内敛礼貌的互联网风气,大家在交谈时总带了那么几分小心翼翼,生怕自己的回复产生歧义,触到雷区。而“(笑)”、“(ry”的引入,轻松解决了当下交流环境的表达需求。

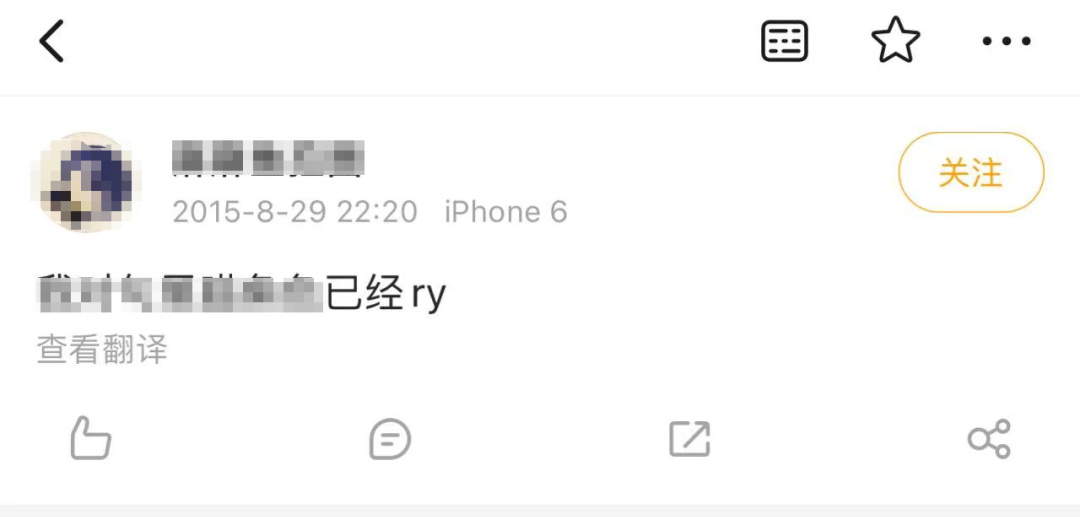

此事,银魂亦有记载x

插一句,除了括号之外,其实也有其他用来表达情绪的字母或标点符号。

比如“x”,整个衍化路径是:(bushi→(×→×→英文字母“x”。

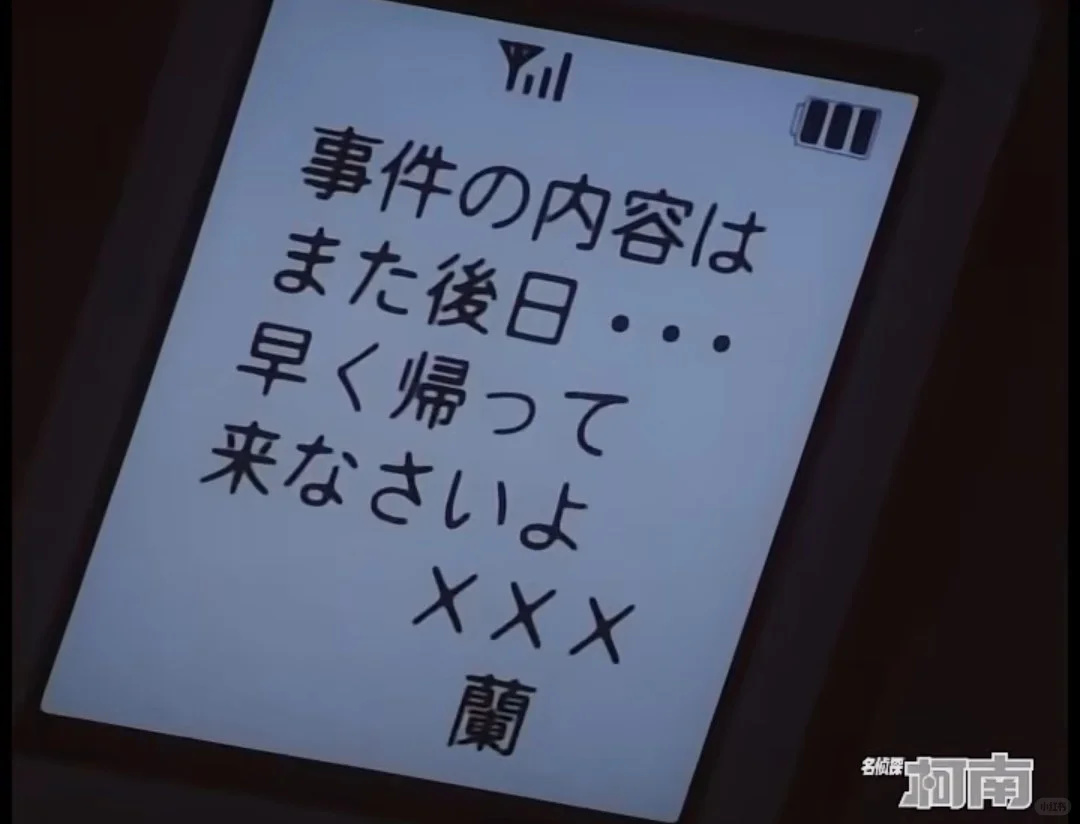

值得注意的是,英国人也很爱在句尾加“x”,不过他们用来指代亲吻,所以交流时小心口癖……柯南有一集还专门讲了这个

此外,还有“w”,这个源于日本的弹幕文化的上古老梗是由(笑)衍化来的,有着相同的意思。

言归正传。如果说上面这些外来流行语,让国内的老二次元们领悟到了括号的妙用,那么进一步挖掘出括号的潜力,并为其提供了广阔实践舞台的,则大概率是“语C”了。

所谓的语C,即是语言Cosplay,一种依靠纯文字进行的线上角色扮演游戏。

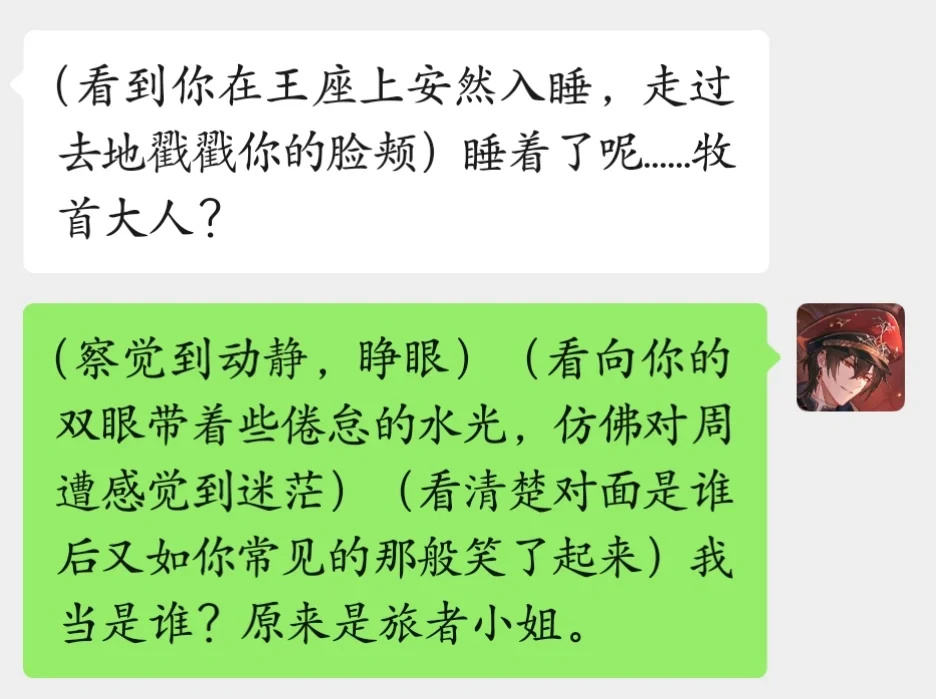

参与者们会先选取自己将要扮演的角色,然后用文字构筑对话内容,与其他玩家所扮演的角色上演对手戏。

语C对戏 @牧首

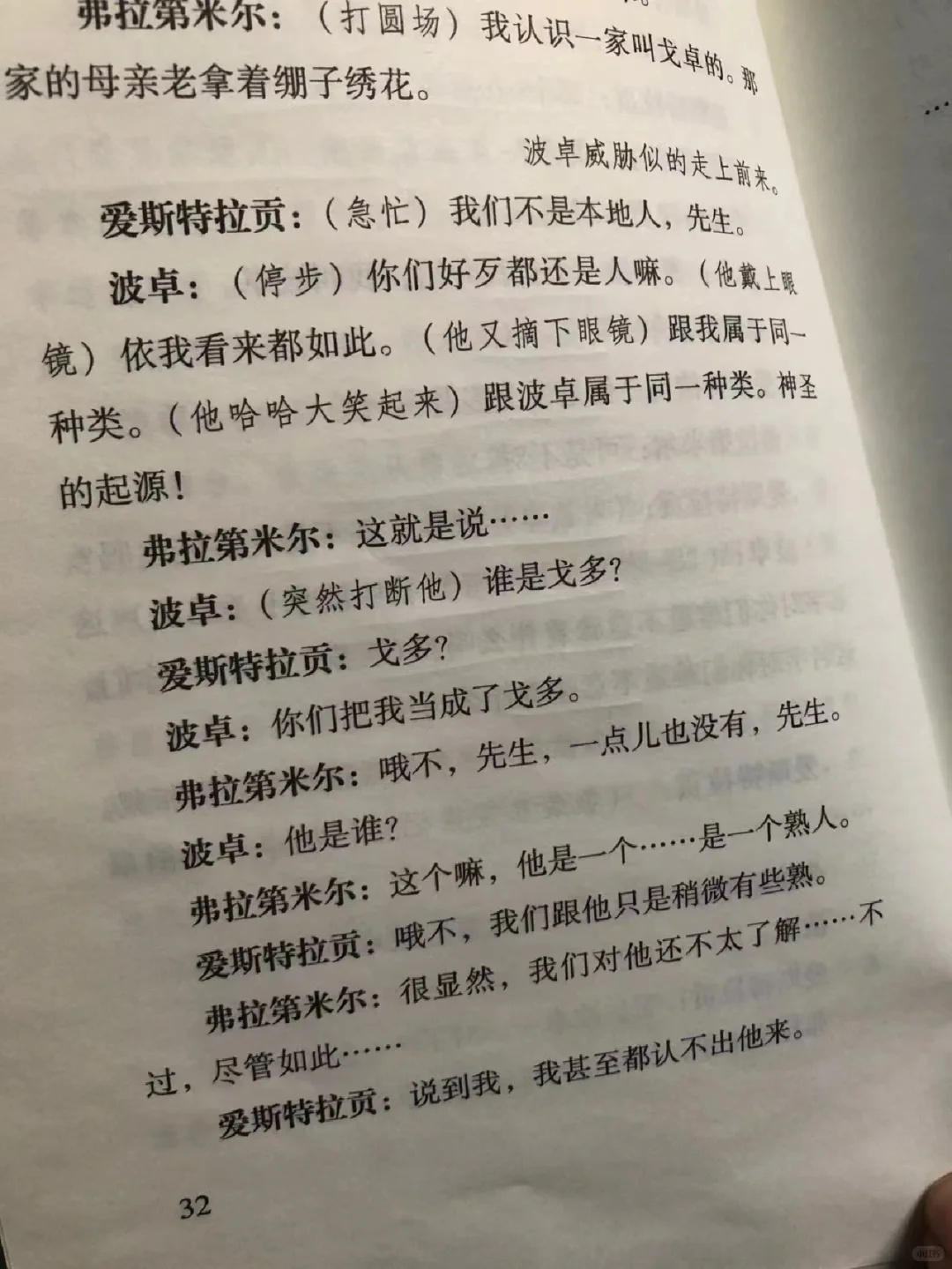

在彼此对戏的过程中,为了让自己扮演的人物形象更为丰满,行动更为明确,参与者们效仿了戏剧台本的写作方式,在对话开始前的句首,或是结束后的句末,用括号补充叙述自己的心理或行动、描绘周遭的场景或天气等。

《等待戈多》的剧本

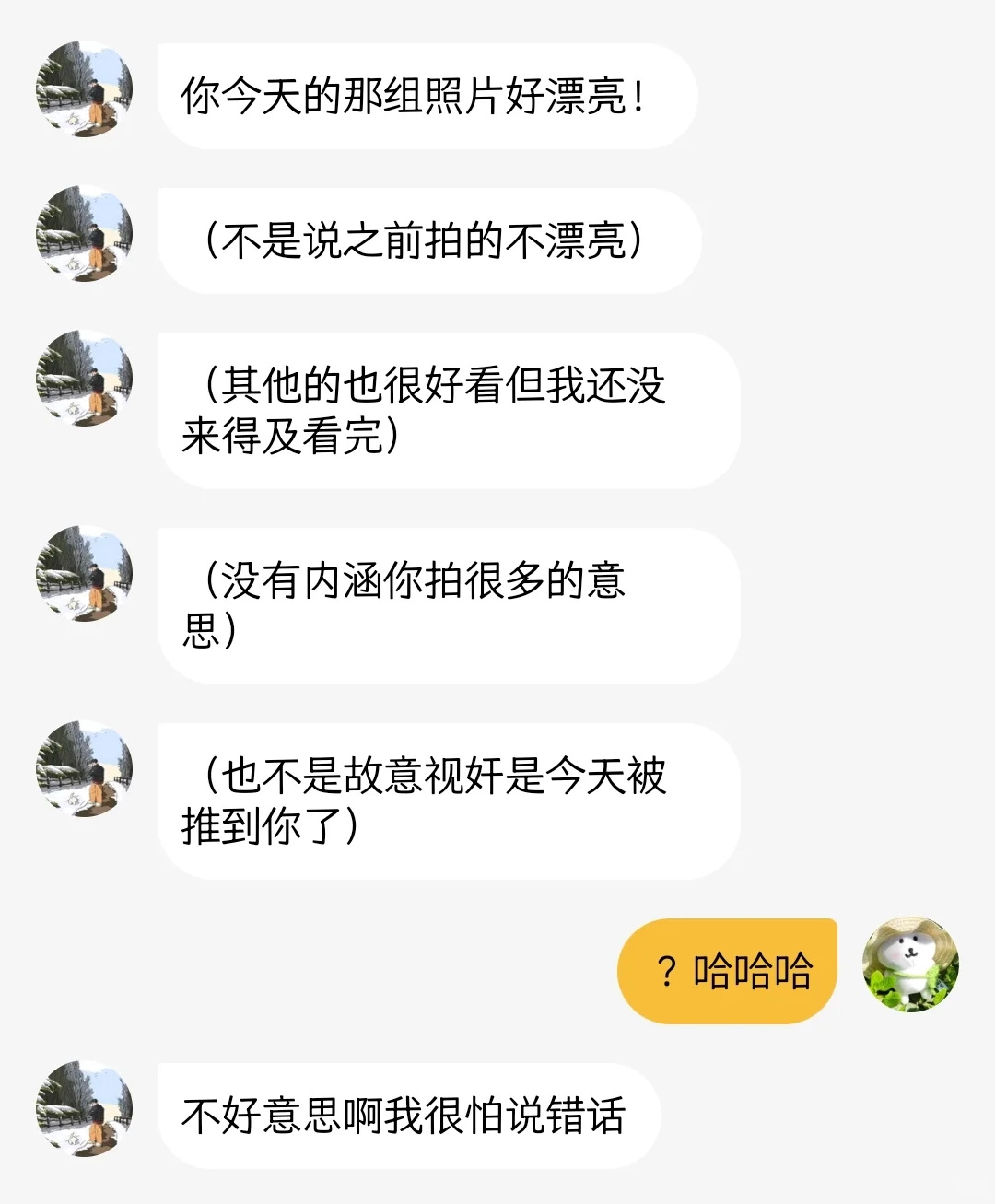

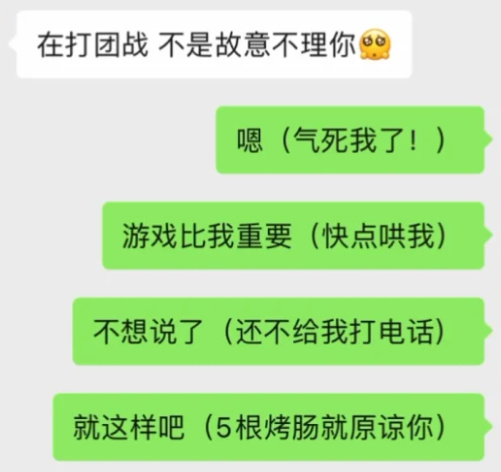

有时候,为了能更方便地区分皮上(即角色)与皮下(即现实中的自己),与对手角色(语C圈内称为对皮)进行沟通,语C玩家们也会使用括号来标明,“这句话是身为皮下的我想说的”。

久而久之,便形成了圈内交流的潜规则。

总之,这是一个例子

而作为二次元群体中的活跃分子,语C玩家为了结交新的“对皮”,常年奔走在扩列的第一线。

这种高频的社交,让使用括号的交流方式,迅速从语C圈内向外扩散。而括号难以替代的功能性,也让二次元们产生了依赖,于是越来越多二次元开始将它们应用到日常对话中。

和亲友的对话已经离不开()了……

到了后来,大家发现括号里不管写了什么,更多时候都是在表达“不是真的这样”的否定时,括号的演变轨迹又诡异地与昔日的“(ry”殊途同归——括号中的内容被大繁化简,最后化为句末的一个空括号或半括号。

早期二次元其实更常用ry,反而不熟悉(。)之类的用法……

当然了,括号使用的泛化其实不只依靠语C玩家群体的传播,似乎也有野兽先辈的一份功劳。

(大喜)(悲报)(迫真)(震声),这些如今飘荡在各个社媒平台的网络用语,最早都是银民的口癖……不过,如果深究这些用语中的括号,从根源上来讲,其实和语C的用法是相似的。

从舶来到本土化、从实用到更为复杂的演变,括号在二次元心中的地位与日俱增,而关于它的具体用处以及适用场景,也逐渐形成了一些不成文的共识。

比如,某些时候,它能够发挥一些缓冲(叠甲)的作用。你可以在当发表过激言辞,加上括号来弱化攻击性。比如:我觉得吃甜粽子的人有点没品(并不)。

也可以在陈述观点后用来表示几分不确定的迟疑,相当于一份免责声明:

就像这样

在这些语境下,“()”就跟互联网社交中惯用的狗头表情包差不多,只不过少了几分抖机灵的洋洋得意,更多是在用插科打诨的方式,来化解语气中的生硬与不必要的冲突。

你也可以将它当做一种捧哏的方式。特别是在发表一些不确定其他人能对接上自己的脑电波的奇妙言论时,用来自问自答,既可以避免出现冷场的尴尬,也能对自己进行挽尊。

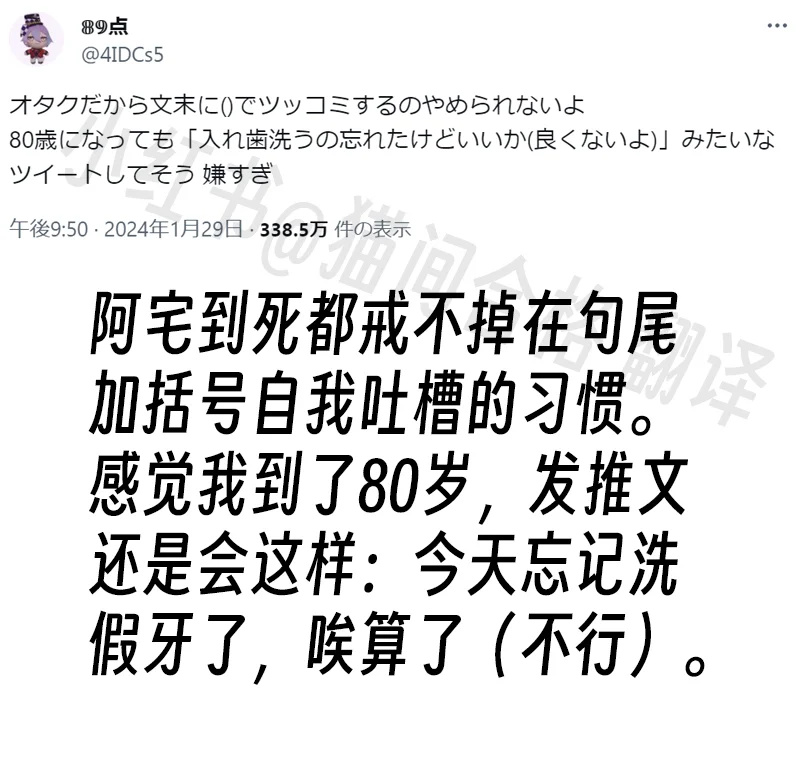

日本宅宅也戒不掉自我捧哏

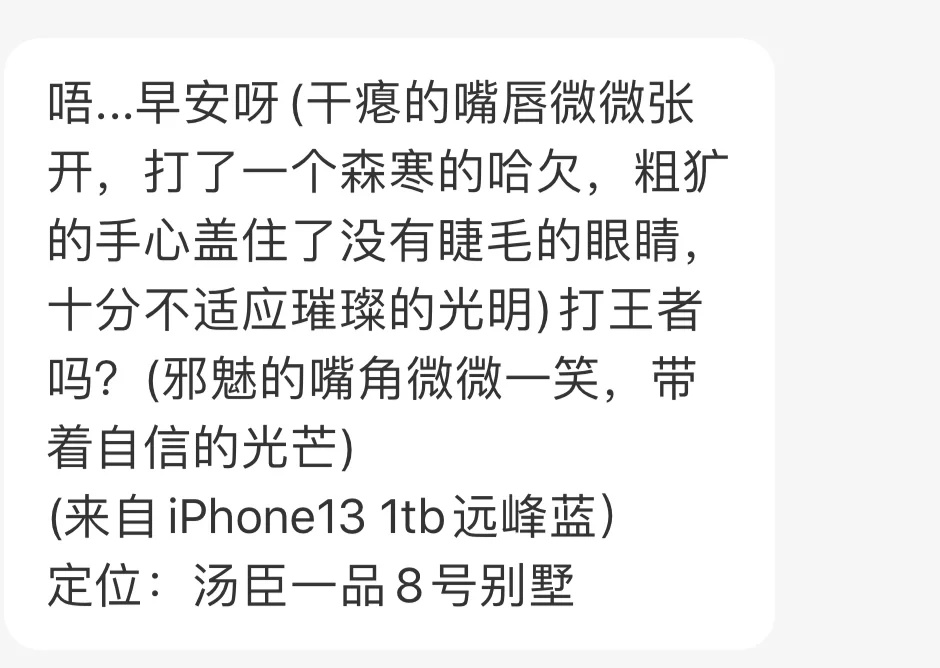

除此之外,你也可以像语C玩家一样,在括号内补充心理、动作、神态或者其他任何需要补充说明的东西,进一步充实、润色对话的内容,让对方更容易理解。像比较古早又常用的:(望天、(目移、(泪目、(瞳孔地震等……

当然,你也可以什么都不说,只打一个括号,让它营造出一种“只可意会不可言传”的氛围,比如:你这个人看着有点()。

括号使用指南速通版 你也来试试吧!

随着二次元文化日益融入主流视野,句尾带括号的社交语言也悄然从小众群体的口癖,转变为年轻网友增强身份认同感的大众符号。

而由此蓬勃生长的“括号文学”,也在保留二次元用法的基础上,融入新用途,支撑起年轻网友新的态度表达。

比如,将括号内原本被二次元略去的文字变成真正想要输出的观点,恢复了原本颠倒的符号主次关系:

比如这样

又或者,用来“不经意”地进行一些凡尔赛行为:

虽然是在搞抽象……

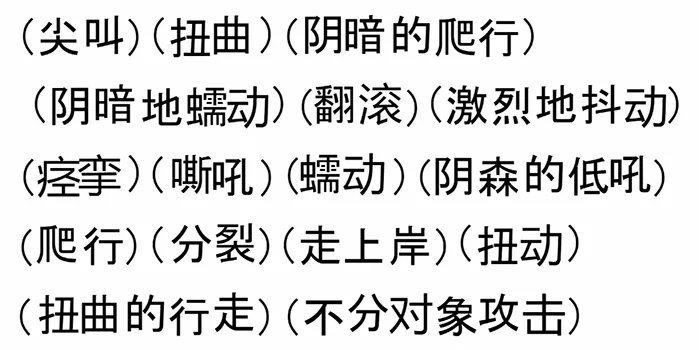

更多时候,它会被当做发疯前的预警:

其实也是语C用法 只不过是发疯版

照这么看,或许句尾加括号的用法在未来的某天,不会再是二次元的专利。但其实也挺好的,至少之后线上交流时出现这个口癖不会再被大众吐槽了……

-END-

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com