今天,Gen.G夺得了英雄联盟msi季中冠军赛,而决赛是两支韩国队,是近五年首次没有LPL队伍进入决赛,也是MSI第一次韩国队伍内战。

与此同时,地球的另一边,与温哥华西八区相对应的东八区,LDL也在进行着他们的洲际杯赛亚洲大师精英邀请赛第二轮的比拼。

在6月26日结束的第二阶段瑞士轮比赛中,LDL战队基本全线溃败。除了不敌LCK次级联赛队伍外,BLG二队也不敌日本战队RC,TT二队败给了PCS战队WTG。甚至在瑞士轮Day3的比赛中,LDL的8场外战只拿到1胜7负的战绩。

这再次将LPL长久以来的痛点——新秀青黄不接的问题推至台前。

从LDL在国际赛场上的疲软,到LPL新人流动的迟滞,乃至被其他赛区新人逐渐拉开差距,每逢国际赛失利,关于新人培养的忧虑总会重现。

尤其在端游用户基数下滑、行业环境低迷的当下,构建有效的新人培养体系愈发紧迫,但赛事版权方始终未能提供一套系统性的解决方案。

回望制度设计,LPL自2017年引入特许经营制、效仿NBA完成“联盟化”后,于2018年再次借鉴NBA,设立了青训选秀大会,意图通过制度化手段打通青训通道、缓解人才断层。可七年过去,现实与初衷渐行渐远。

就在上周,NBA选秀大会依旧全球瞩目、热度不减,而LPL选秀却被边缘化,不仅公众关注度骤降,俱乐部参与热情也持续低迷。

一项旨在选拔人才、平衡联赛格局、激发青训活力的制度,缘何越来越看不到效果了?

要理解LPL选秀大会的困境,首先需要明确一个成功的选秀机制本应呈现何种图景。

一个健康的选秀制度应当能有效促进新鲜血液的合理流动,特别是为联赛中下游、需要重建的战队提供优先获取潜力新星的机会,从而打破强队对顶尖新秀的垄断,抑制“强者恒强”的马太效应,提升联赛整体的竞争性与悬念。

同时,选秀权本身应具备清晰且可衡量的战略价值,成为俱乐部之间进行交易的核心资产之一:战绩不佳的战队视其为重建基石,志在争冠的战队则可能用它换取即战力或未来资产,形成一个围绕人才和潜力进行资源配置的活跃市场。

此外,选秀大会还应为未被豪门青训体系囊括的优秀年轻选手提供一个公平、透明、被广泛认可的晋升通道,成为他们崭露头角、获得职业起点的关键舞台,也是联赛未来希望的集中展示。

成功的选秀本身还应成为联赛年度标志性事件之一,吸引俱乐部管理层的高度重视、媒体的广泛报道以及粉丝的热烈关注,让新秀的亮相、顺位的归属、潜在交易的动向牵动整个联赛生态的神经。

然而,现实中的LPL选秀大会,与这一理想图景相去甚远。其困境的根源,在于制度设计上与NBA选秀机制的根本差异。

NBA的选秀大会以乐透抽签和战绩倒序为基础,保障战绩较差的球队优先挑选新秀的权利。14支未进季后赛的球队通过抽签决定前四顺位,剩余顺位按常规赛排名倒序排列。整个过程公开透明,选秀权本身具备高度战略价值,既是重建弱队的重要途径,也可作为交易筹码流通于各队之间,构建出一个兼具公平性与流动性的选秀体系。

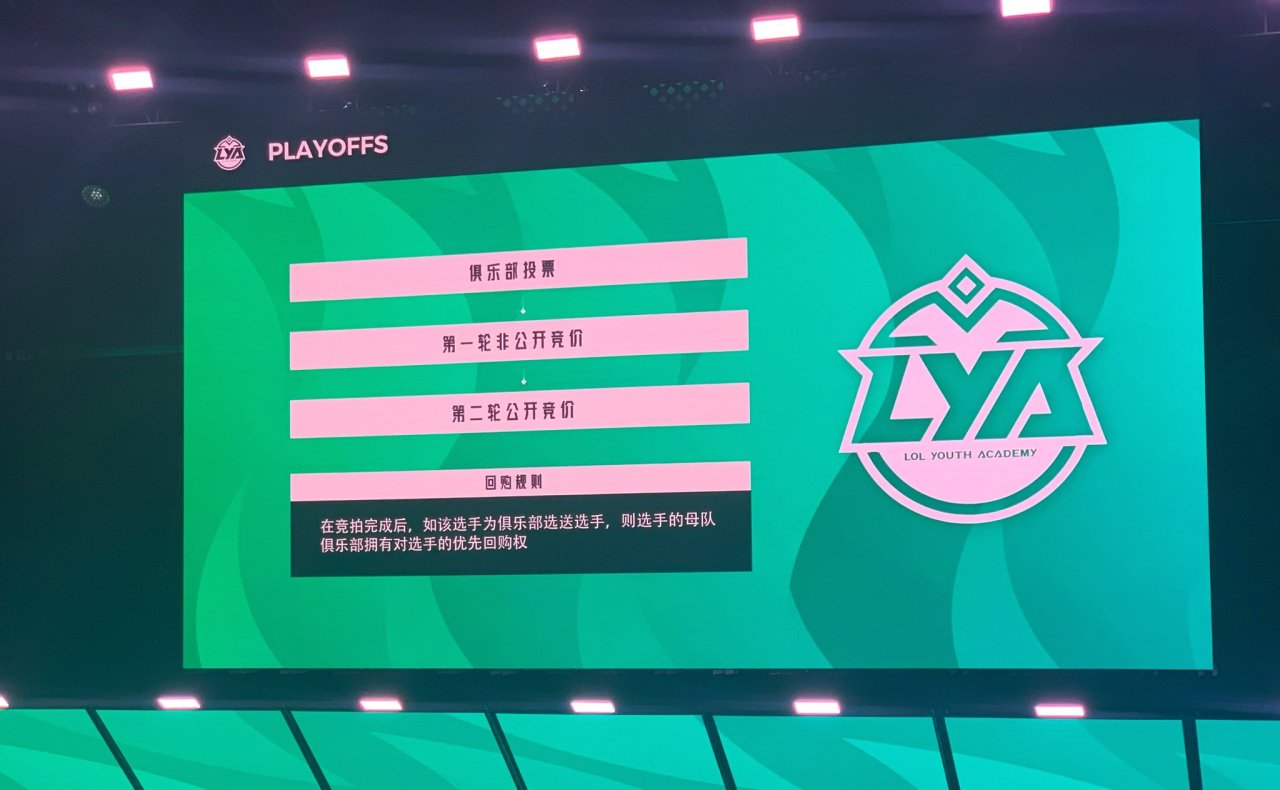

而LPL的选秀则基于竞价机制,选手归属取决于俱乐部出价高低。这意味着资源越多的战队越容易获取优质新秀,原本用于平衡战力的选秀制度反而加剧了强队优势的积累。更复杂的是,LPL还叠加“母队回购”条款:若某选手来自某战队青训系统,该战队可在拍卖结束后以最高价优先回购。这一设计虽旨在保护青训投资,却在实际中抑制了其他俱乐部的竞价积极性,进一步削弱了选秀的流动性与平衡功能。

虽然双方都是花钱,但激励机制不同,花钱的方式也不同。

NBA是一个典型的封闭式职业体育联盟,实行球队共治的治理结构。各支球队是联盟的实际股东,共同组成理事会,拥有对扩军、赛制、规则变更、总裁任免等重大事务的表决权。球队在缴纳高额特许经营费后,不仅获得所属城市的独家运营权,还能参与联盟利润分成、新市场开发等核心事务。联盟总裁则作为执行官,服务于全体球队利益,推动联盟整体发展。这种结构,使得球队的席位不仅是一张门票,更像一张存折——投入得越早、越稳,未来收获的红利就越大。球队在选秀、青训等方面的投入,也可以视作一项长期战略性投资,其回报直接体现为球队价值的提升与联盟整体繁荣。

相比之下,LPL虽表面上也引入了“联盟化”机制,战队需缴纳高额席位费获取参赛资格,但核心资源与决策权高度集中于版权方。战队在赛制调整、扩军缩编、版权收益分配等重大事项上缺乏实质性话语权,更像是平台下的被授权经营者,只拥有有限的品牌运作与商业开发空间。在这种机制下,所谓“席位”更像是一种预支成本的准入方式——战队花钱上岗,却难以获得制度性保障和稳定的中长期收益回报。

结果就是,NBA球队更有动力在青训系统、社区建设、品牌长期经营上投入,因为他们知道这些投入最终会反哺球队价值。而LPL战队则更容易陷入短期博弈,为了迅速回本和扩大声量,倾向于通过买明星、拼成绩换取关注,却忽视了本土内容生态和青年选手培养这些真正决定联赛未来的慢变量。

面对这样的困境,LPL选秀大会的认可度自然逐年滑落。俱乐部不再积极参与,观众缺乏热情关注,媒体报道越来越稀少,最终甚至连选秀大会本身的存在感都变得模糊。过去几年,官方不再大规模宣传选秀结果,而更多强调俱乐部自有青训系统的成效,这在某种程度上也意味着选秀制度的退潮。原本寄望于制度化选才的机制未能解决人才培养的问题,反而因制度缺陷陷入公众信任危机。

但这并不意味着LPL无法重拾选秀制度的认可度。

因为NBA的选秀也需要花钱,新秀签约、薪资空间管理、培养投入,每一样都不是零成本。但NBA通过顺位指名制度、乐透抽签和选秀权交易,让选秀变成了一种资源配置和战略选择。弱队拥有优先挑人的权利,强队则可能用选秀权去换经验球员或者资产互换,每个选秀顺位都有清晰的价值锚点和长期意义。

所以LPL如果想让LPL选秀大会重新找回应有的认可度,也许需要回归选秀的本质:不是谁出钱多谁拿人,而是帮助新人找到适合的起点,也帮助联赛实现人才的更合理分布。比如也引入顺位优先、抽签、选秀权交易等机制,给战绩靠后的队伍更多选人空间,让选秀本身具备战略价值。

并且明确俱乐部在选秀体系中的权利与保障,比如统一的新秀合同条款、合理的登场机制,避免新人被选中却长期坐冷板凳,这些制度可以提升俱乐部培养新人的安全感,也能让年轻人看到希望。

最后,更重要的是,投入资源把青训体系真正做起来。从培训、试训到上场,每一步都得有通道、有支持、有反馈机制。让选秀不再是孤立的一次交易,而是整个生态中健康流动的一环。

LPL联赛已走过12年,当下正处在从粗放发展向精细运营过渡的阶段。如何建立科学的人才选拔与培养机制,决定着这项职业电竞赛事的下一个十年。选秀制度可以成为联赛健康运行的重要支点,但唯有制度公平、激励明确、文化认同兼备,才能赢得俱乐部与粉丝的共同认可。

当我们再次看到新秀在舞台上登台亮相、俱乐部经理慎重作出选择、观众为未来之星欢呼时,才意味着LPL选秀大会真正找回了属于它的仪式感与价值。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![全道具检视!手上铠甲还喷蓝火!威龙红皮[凌霄戍卫]实机来了](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2026/02/08/a4982cf2d5f2fc0bb6d8953a35ab4b40.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)