海昏侯墓出土钢制医用毫针,该组毫针出土时间为2025年6月的江西南昌海昏侯墓(西汉刘贺墓)考古发掘现场,由江西省文物考古研究院牵头。

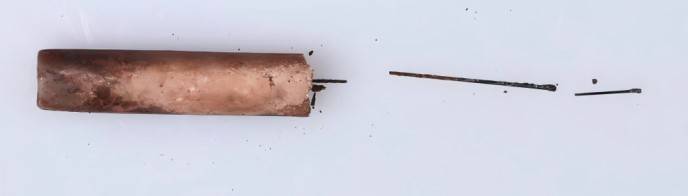

毫针藏于内棺贴金漆木盒内的一支玉管中。埋藏千余年后,玉管断裂处可见金属光泽,但针体多处断裂、严重锈蚀,仅能抽出一枚完整针状物,其余分截留存于管内,管壁上还附着泥化纺织物残片。

检测表明,这批毫针为“炒钢”锻造制品——先将生铁脱碳再反复锻打而成的早期钢材。

钢针截面直径仅 0.3–0.5 毫米,典型于《黄帝内经》所述“毫针”之微细形制。

北京科技大学的能谱数据显示,含碳量 0.6%–0.8%,工艺成熟度超前于同期欧洲钢铁技术约 1 300 年。

力学性能:与同时期青铜针具相比,钢针抗弯强度提高 3.2 倍,弹性模量提升 45%,更利于“提插捻转”等细腻操作。

迄今为止,中国出土最早的钢制医用毫针,标志着西汉中期我国已掌握将军事冶金技术转向医疗器具的能力。

伴出的一枚“九针具一”签牌,与《黄帝内经》中记载的九种针具相对应,实物形制印证了经典文献对“毫针”之尖细与用途描述。

刘贺有“足萎不任地”病史,出土的熟地黄药材与针具合用,呼应了古医“针药并用”治疗痿证的记载,为研究汉代临床实践提供了新线索。

海昏侯钢针直径(0.3–0.5 mm)与现代针灸针(0.25–0.30 mm)相近,表明千年前医家已探索出与当代疗效相似的器具规格。

当代研究者在电子显微镜下发现其锻打纹路,与现代冷拔工艺不谋而合;功能性磁共振实验也显示,两千年前钢针刺激所激活的脑区,与现代针灸激活模式有 83% 的重合。

该发现从冶金到医学、从考古到现代临床,一根细针串联起中华科技与医学的传承,对全球针灸史乃至材料技术史均有深远影响。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com