當電子競技擁有傳統體育的流量規模,卻缺乏其精神厚度時,如何完成從「娛樂賽事」到「現代體育」的蛻變?

英國標準時間2024年11月1日下午一點,S14英雄聯盟全球總決賽的前一天,在倫敦O2體育館的賽前交流環節,BLG選手陳澤彬說出了那句:「如果贏下決賽,就代表五個中國人大於五個韓國人。」

當時在場者的反應各不相同,有歡呼雀躍的,有覺得今天短視頻內容穩了的,也有人(包括我)對Bin的這句發言隱約感到擔憂。

一方面是因爲,這是一次被上升到國家層面的,極其絕對的表達。在世界賽的國際公開場合上,這樣的表達其實並不妥當。更多地則是,這句話隱含着對選手本人的潛在風險:說這樣的話,會給他自己帶來很多麻煩,特別是在當時的輿論環境裏。

一天過後,BLG以2:3的比分在決賽負於T1,在最近的距離與冠軍獎盃失之交臂,BLG整隊被輿論清算。一年時間,賽場內外,BLG一切瑕疵被放大作決賽失利的論據。賽中表現融合賽前CN>KR的言論,陳澤彬承受了最多的火力。

賽後的劇情發展本身並不令人意外,因爲清算和分鍋畢竟是中國電競文化的一部分。但如果以決賽落幕爲時間節點劃一條線,去觀察觀衆們的反應就能發現一些有趣的現象:對於同一言論的輿論顛覆,根本用不了24小時。

賽前,陳澤彬的言論收穫了大量觀衆的追捧。這其中,有鼓吹全華班的,更有藉機將話題上升至人種優越性的。而在BLG失利後,同一批人又似乎在同一時刻集體頓悟,開始抨擊選手的言論不妥。

是不是哪裏出了什麼問題?

如果選手的言論本身不妥,爲何比賽前不去質疑,賽後卻反轉如此迅速?

同樣的言論,爲何賽前能被上升到國家人種的大集體層面,賽後卻又開始指責選手個人?

這是不是代表在中國電競圈,有些發言——無論多麼離譜——就是冠軍說得,亞軍說不得?

這些問題最終都會指向一句:

—我們應該如何正確看待電子競技中的唯冠軍論,看待輸家?

一、被反噬的品牌

商業層面,近年來唯冠軍論最明顯的受害者是李寧。

2023年,S13英雄聯盟全球總決賽八強,李寧的LNG戰隊0:3被韓國戰隊T1橫掃淘汰。

這本是一場稀鬆平常的失利,對於LNG被T1淘汰的結果並未出乎太多人的預料。這個事件之所以能夠在賽場之外造成意想不到的影響,主要原因有兩個:

客觀評價,那個系列賽中LNG戰隊打出的比賽內容十分難堪。觀衆們能夠預判這個結果,但比賽的過程實在過於折磨。

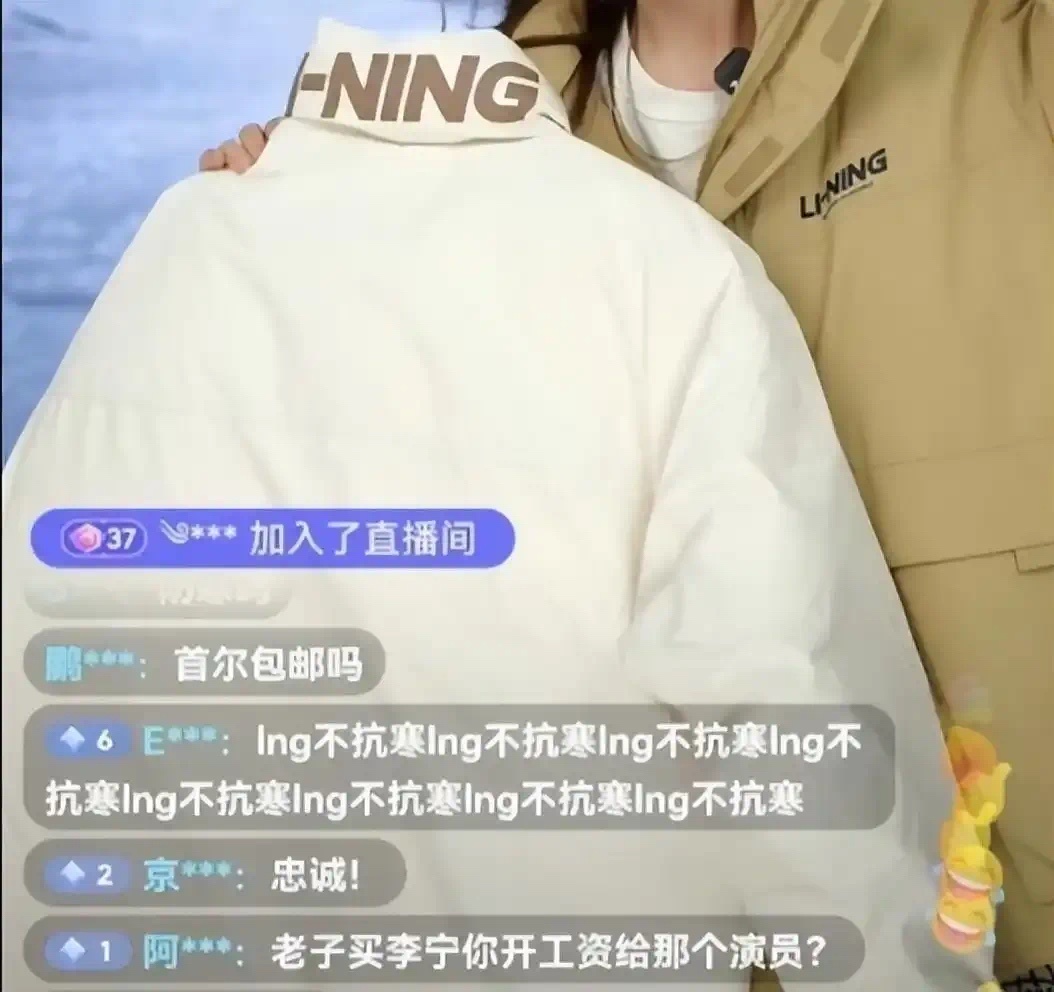

另外,當時正值冬季和雙十一,李寧品牌直播間正在搞羽絨服直播帶貨活動。

兩者合一,帶貨直播間成了失望觀衆的解壓閥,無處發泄的他們湧入李寧帶貨直播間,貢獻了那個著名的電競梗:李寧不抗韓(寒)。

在早些年談論大集團入局電競的現象時,有一個結論成爲了共識:對於旗下電競俱樂部本身的營收,這些公司從集團層面並無太多期待。更多的,是以電競爲媒介觸達年輕用戶羣體,增強品牌知名度。

一個比較典型的例子其實是滔搏。入局電競具體爲滔博增加了多少營收,並無公開數據。但不可否認的是,許多觀衆的確通過電競和賽事知道了「滔博是中國最大的耐克、阿迪達斯經銷商」這一事實。

從大企業對電競的定位的角度出發,就能理解「李寧不防韓」這個事件造成的惡劣影響。集團層面出發,電子競技更像是錦上添花。但在這個事件中卻對品牌形象造成了相當程度的損害,在這些品牌眼中,這是無論如何都不能被容忍的。

類似的單一事件堆積,就成了現象。最終結果,就是極端的,不寬容的觀衆羣體,讓投資者望而生畏。而發展至今,電子競技卻並沒尋找到一種完全能夠跑通的商業模式,這也意味着,投資者止步,電競凋零。

兩年前,一家菲律賓電競俱樂部的老闆回答了令人至今難忘的一句話:我們必須贏下冠軍,如果不能,那麼一切品牌、商業層面的話題將與我們無關。

如上文所述,俱樂部和大公司都將電子競技寄希望於電競帶來的品牌效應。但信仰唯冠軍論的觀衆羣體也決定了,打造品牌,只能通過奪冠。

熟悉競技體育的你肯定能明白,任何球隊將一切籌碼壓在奪冠上不叫打造品牌,叫du博。這樣的du法只能通向無盡的馬太效應,強隊軍備競賽,弱隊選擇開擺。

若還是覺得抽象,那不妨去思考兩個最極端的情況:

如果全世界有關英雄聯盟的一切資源全都集中到五冠封神的Faker和他背後的T1上,真的能讓LCK變好嗎?

如果全世界每個電競項目都只設一個至高無上的冠軍頭銜,這樣真的能夠延長電競的壽命嗎?

這些問題的答案,或許就是如今全球電競產業層面,面臨的最大挑戰。

二、跑偏的體育文化

有關如何看待輸家和亞軍的話題,在選手個人身上或許有着更加直觀的體現。

電子競技向來存在自己的政治傾向,賽前立高帽子,賽後判案扣帽子已是常規操作。絕大多數清算時刻不需要國際大賽爲舞臺,更多是以每場、每局比賽爲一個單位。

這也就導致了,本就提早離開校園,未經歷完整社會化訓練的電競選手,需要以不夠成熟的心智,來應對更多場外的壓力。最終體現在比賽內容中,「寧可什麼都不做,也不能做錯」就開始成爲了更好的選擇。

賽後評論賽間吐槽向來是競技體育重要的組成部分,我們並非在否定這種文化的價值。只是在中國電競這個語境下,這種文化開始跑偏。觀衆們陷入了唯冠軍論,或者唯結果論中,以至於欣賞或是抨擊的角度,都過於單一。

這個觀點最具體體現,是近期UZI入選英雄聯盟名人堂事件。

塵埃已定,在此我們不對UZI是否應該進名人堂進行任何表態。只是正反雙方拘泥於 「是否有冠軍」的辯論,讓我們產生了一些思考。

如果僅僅以冠軍定成敗,那麼足球迷不會喜歡荷蘭隊,不會喜歡羅伯特·巴喬。姚明和艾弗森也不可能進入奈史密斯名人堂。這些球員或羣體之所以被萬人追捧,是因爲他們貢獻出了絕無僅有的比賽內容,或是本身已經成爲了孩子們心中的榜樣。他們的影響力和個人魅力,早已成爲運動的一部分。

因此,在有關UZI的辯論中,冠軍數量不該成爲唯一的說辭。正方最有利的論據,應該是UZI 在那場RYL對OMG比賽中,「He’s still alive」的瞬間,而不是用MSI和聯賽冠軍去換算S賽冠軍;反對者最毒辣的回應可以是「名人堂成員可以不是冠軍,但必須是一個榜樣」,而不是「五冠和無冠」能不能做一桌。

可以看出,即便是在電競觀衆們最熱衷的辯論環節,唯冠軍論甚至讓他們失去了最有力的思想武器。

但將唯冠軍論的傷害全部歸咎於觀衆卻是不公平的,因爲它和它的信徒一樣,也是也是中國體育和電競歷史進程中,必然的產物。

三、什麼塑造了期待

中國人對體育和競技的期待失調,是祖上傳下來的。

體育在中國被賦予了過多的意義,扮演了一些相對割裂的角色。在很多情況下,體育是任務,體育是意識形態,體育是生意,但體育就一直不是體育本身。無論是任務、意識形態還是生意,都是絕對的結果導向。而體育所扮演的角色,自然而然地塑造了一代人的體育觀。

在老一輩人那裏,他們心繫體育,情緒無時無刻不被體育牽動。他們從體育中獲得的榮譽感和快樂是極其真實的。但與此同時,無論是體育在那個時代扮演的角色,還是日常生活的瑣事,都讓他們對最終的那塊金牌投注了過多的關注,沒法盡情享受金牌誕生過程中的心跳加速。

時過境遷,全新的體育形式電子競技誕生。誕生的同時,它也完整地繼承了中國體育這一部分基因。

早期中國電競仍處於廠商地推的階段,每走一步都不容易。在這種情況之下,一個英雄,一次勝利,一個冠軍就變得無比珍貴。

從產業角度出發,唯冠軍論的確起到了效果。俱樂部,廠商都在通過勝利和明星選手來證明電子競技的價值。贊助商,民衆乃至上層都需要通過一個明星、一場勝利來了解電競,接受電競。

因此電子競技唯冠軍論,既來自中國體育的基因,也是電競運動在中國發展過程中的一種自然選擇。而從結果來看,唯冠軍論早已在中國完成了它的歷史使命。但時代變了,固有的思路不再適用,而思維的轉變卻受制於慣性。

從前成就你的東西,開始成了如今的桎梏。

春江水暖,廠商先知。有關唯冠軍論或唯結果論的危害,廠商早已洞察,並作出了應對。這些改變中,有的本末倒置,有的正在收穫成果。

熟悉英雄聯盟的觀衆可能還記得MMR這個詞,這是英雄聯盟以前曾經用過的一種匹配機制。這種機制的核心邏輯,是通過MMR分數來衡量玩家的遊戲水平,並儘可能將同一水平線的玩家匹配在一起,進行一場儘可能公平的對局。

而從某個時間點開始,MMR被替換成了沿用至今的ELO機制——這是一種儘可能讓玩家勝率無限趨近與50%的匹配機制。簡單來說就是,你贏得多ELO就讓你輸,你輸得多ELO就補償你贏幾把,是一種照顧輸家的機制。有很多主播曾做過測試,無論你再厲害,ELO局就是不可能贏。

英雄聯盟是一個有多年曆史的老遊戲,隨着玩家水平逐年升高,遊戲內容增多,新人入坑很難上手。在這種情況下,ELO機制所調控的勝率的確能夠讓新玩家收穫一些勝場,從而增加他們留在遊戲裏的可能性。

我們能夠理解ELO機制的設計初衷,是通過匹配系統照顧輸家的情緒,獲得留存。明面上是否定了成王敗寇,但仔細思考卻是本末倒置——與MMR相比,ELO就是因爲先既定了50%這個勝率爲結果,從而使得了玩家對局的過程變得無關緊要。

從這個角度來看,ELO纔是不折不扣的唯結果論。

最終導致的結果,是在ELO中獲勝了的新玩家毫無參與感,而被ELO逼瘋的老玩家將戾氣全部發泄到了新玩家身上,趕走了他們。

ELO機制的失敗是廠商思維轉變的慣性所致。從開始改變到成功轉型,這其中可能還需要更多的嘗試與時間。

在電競賽事層面上,廠商對於唯冠軍論的抵抗就顯得聰明瞭許多。

近些年,包括英雄聯盟、無畏契約、王者榮耀在內的多個電競項目都在做同一件事:他們增加了每年可被俱樂部爭奪的冠軍頭銜數量,並增強了各個賽事之間的聯繫。

這樣的轉變其實建立在一個認知上:否認最高級別賽事冠軍的價值是不現實的,在這個基礎上,只能設立更多被追逐的目標,從而幫助俱樂部不用去「du」那個唯一至尊的冠軍。

四、結語

回到電競唯冠軍論這個命題上來,在瞭解了它對行業的制約和歷史使命之後,還剩下哪些思考?這是否意味着,狂熱地追逐勝利和冠軍是錯的?

當然不是,爭勝和強者崇拜是刻在人類基因裏的東西,也是體育競技能夠存在的根本原因。反對唯冠軍論不是在反對競技體育對勝利和站在頂點的追求,更多是在討論一種在無法獲勝,無法奪冠的情況下,運動員、俱樂部、品牌方和觀衆應該如何自處。

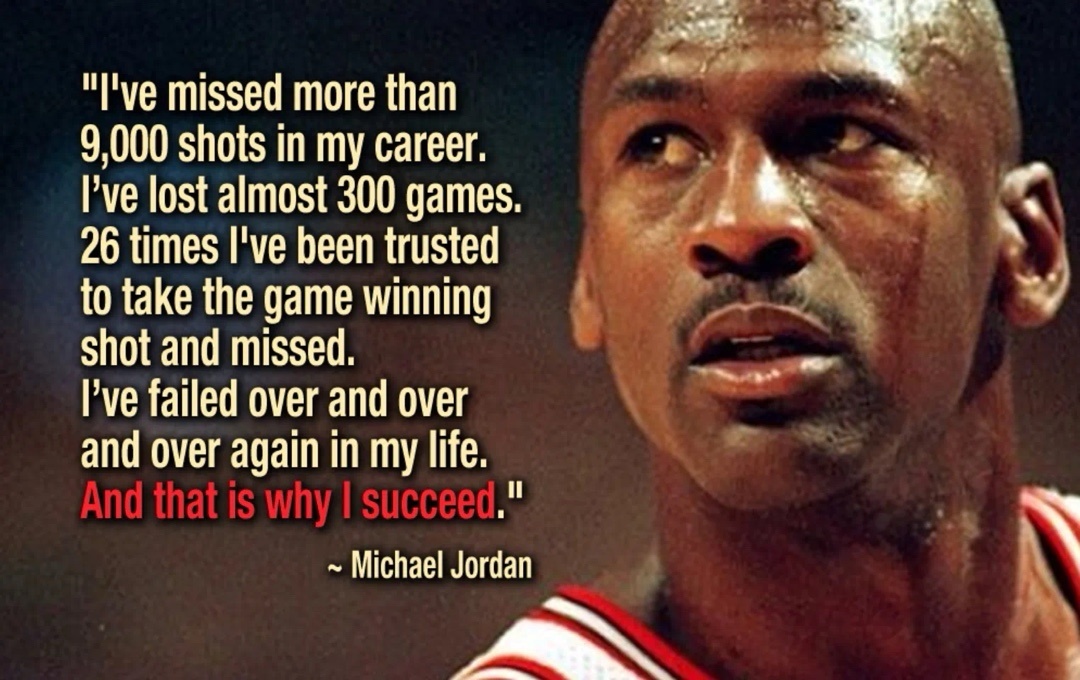

邁克爾·喬丹說:「我輸過300場比賽,投丟過9000個球,26次絕殺失敗。我一次又一次失敗,因此我能成功。」

尤塞恩·博爾特說:「失敗不會導致新的失敗。如果處理得當,它可以帶來新的洞察力、靈感和自我認知。」

科比·布萊恩特說:「失敗並不存在,它是你想象的產物。重點是,故事還在繼續。」

在傳統體育領域,有太多的頂級運動員貢獻了太多有關失敗的精神寶藏。而電子競技的問題在於,作爲新時代體育的繼承者,卻從未建立有關失敗的正確認知。

如今的電競選手和賽事有着能夠比肩傳統體育的關注度和流量,但很遺憾,只有極個別選手能夠真正讓孩子們說出那句:我想成爲這樣的人。

唯冠軍論只是這種現狀的一個縮影,當精神屬性成爲稀缺資源的時候,最終的勝負自然會佔據更多的注意力。

在未來,賽事和選手也真的應該想想,除了最後的那個冠軍獎盃,還能給崇拜你們的人帶來什麼。電子競技真正完成體育化進程的一個標誌,應該是它能夠引導受衆,進行真正有關失敗的教育。

而不是把改變現狀的希望都壓在觀衆們的寬容上。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com