如果你試圖從近幾十年中國大陸的當代文化史中挑出三個既能“現身說法”、又能“靈魂發聲”的名字,那繞不過的組合恐怕就是王朔、王小波與崔健。巧的是,這仨全是北京人——看來北京不僅出老炮兒,還盛產文化釘子戶。

01王朔:時代抬你上天,也可能讓你下不來

對我們這代人來說,王朔的名字並不“熱”。不是因爲他不夠好,而是因爲他的影響力,大多來自一種“轉述”與“傳奇”,而非我們自身的直接經驗。比如說,在網上看到很多人提到,王朔的小說在80年代末90年代初校園裏火得不行,圖書館的《王朔文集》一借難還、邊角摸得跟鍋底一樣。這種說法就像聽別人講一段他們青春裏的故事,熱烈而遙遠。

據說那時候文壇喜歡搞宏大敘事,動不動就是《共和國啓示錄》《神聖憂思錄》一類高舉高打的標題,像要把整個人類命運拯救一遍。即使是所謂先鋒文學,也都眉頭緊鎖,充滿“憂患”與“思辨”,好像不痛苦就不配談文學。就在這嚴肅得讓人想打瞌睡的背景板上,王朔蹦出來了,手裏不拿筆,像拿着一把砍刀,一張嘴就是一股痞氣十足的狠話。那感覺,就像你正在聽枯燥課本講“物質與意識的辯證統一”,突然有人拍桌子說:“別扯了,你中午喫的是雞腿飯還是梅菜扣肉?”——不合時宜,卻莫名痛快。

王朔之所以重要,是因爲他“破了局”。 你可以說他小說寫的不夠深刻,但你不能否認他那股“看誰都不順眼”的清醒勁兒。他是文學界的“糾偏狂人”,一出手就要把那些矯揉造作、故作深沉的套路連根拔起。在他的小說中,我覺得最重要的是《頑主》《你不是一個俗人》這些作品,它們最尖銳、也最精準,就像掃蕩文學假面舞會的鐵掃帚,乾脆利落,毫不留情。

只是後來,敵人沒了、氣氛散了,王朔也變了。《動物兇猛》《我是你爸爸》這些作品更圓熟了,但也更像是“我來給你講個事兒”,而不是“我來捅破一層紙”。從“文化現象”轉向“專業寫作人”,他完成了從“文壇炸彈”到“文藝中產”的自我軟着陸。這也讓我們這些後來的讀者,在重讀王朔時,產生一種錯位感。明明是好作品,卻感覺在說“過去的事情”;明明語言依舊犀利,卻不再能把你從座位上打起來。

王朔一直想“寫出一部偉大的作品”。這句話不止一次被他自己提起。他曾說:“一不留神就是《紅樓夢》,最不濟也是《飄》。” 你可以把這當段子,也可以讀成野心,但更準確的,是把它當作一種焦慮的自我吐槽——“我到底配不配得上我曾經的位置?”於是,他搞出了《起初·紀年》這種大拼盤作品,宗教、哲學、心理、歷史全往裏倒。讀起來像在逛文化自助餐廳:味道各異,但喫不出主菜在哪兒。太想寫出“偉大”,反而讓作品看起來“想偉大”。這不是才華的問題,而是企圖心太重,反被聰明絆了腳。

02王小波:一本正經地講段子,其實比你還認真

如果說王朔是“聰明過頭”,那王小波可能是“清澈到底”。王小波大概是被年輕人接觸得最多、也是最容易被喜歡的作家之一。他的語言不高深,但不低俗;他的文字不賣弄深度,但又時時露出思維的光芒。他寫自由、寫趣味、寫智識的尊嚴,這些在今天仍然動人。你讀他的時候,不是覺得“哇,這人真牛”,而是有種“他怎麼總能說出我想說但沒表達出來的話”的親切。

他的力量來自於那種對人性尊嚴和自由的堅信。他筆下的人物往往有一種不合羣的“怪”,卻不自卑。他本人也用極大的耐心和筆力,構建了一個“合理且自由”的知識空間。比如《黃金時代》《紅拂夜奔》這些作品,不是傳統意義上的史詩性鉅作,但卻以獨特的語言節奏和思想維度,完成了一種歷史與現實之間的跳躍。他不是在復原歷史,而是在消解“歷史權威”,讓我們看到:歷史並不是不可挑戰的,現實並不必須順從。

王小波的厲害之處在於:他不是“告訴你怎麼辦”,而是“教你怎麼想”。在他影響下,你甚至會意識到:原來“有趣”不是爲了哄人開心,而是一種嚴肅的生活態度。他就像一個理智又頑皮的精神導師,用一種“不苦大仇深”的方式,對抗這個世界的無趣和呆板。所以,有時我會覺得,王小波不是我們讀的作家,而是一個陪我們長大的“精神朋友”。他的文字不說教,卻一直在引導你走向一個更好的人。

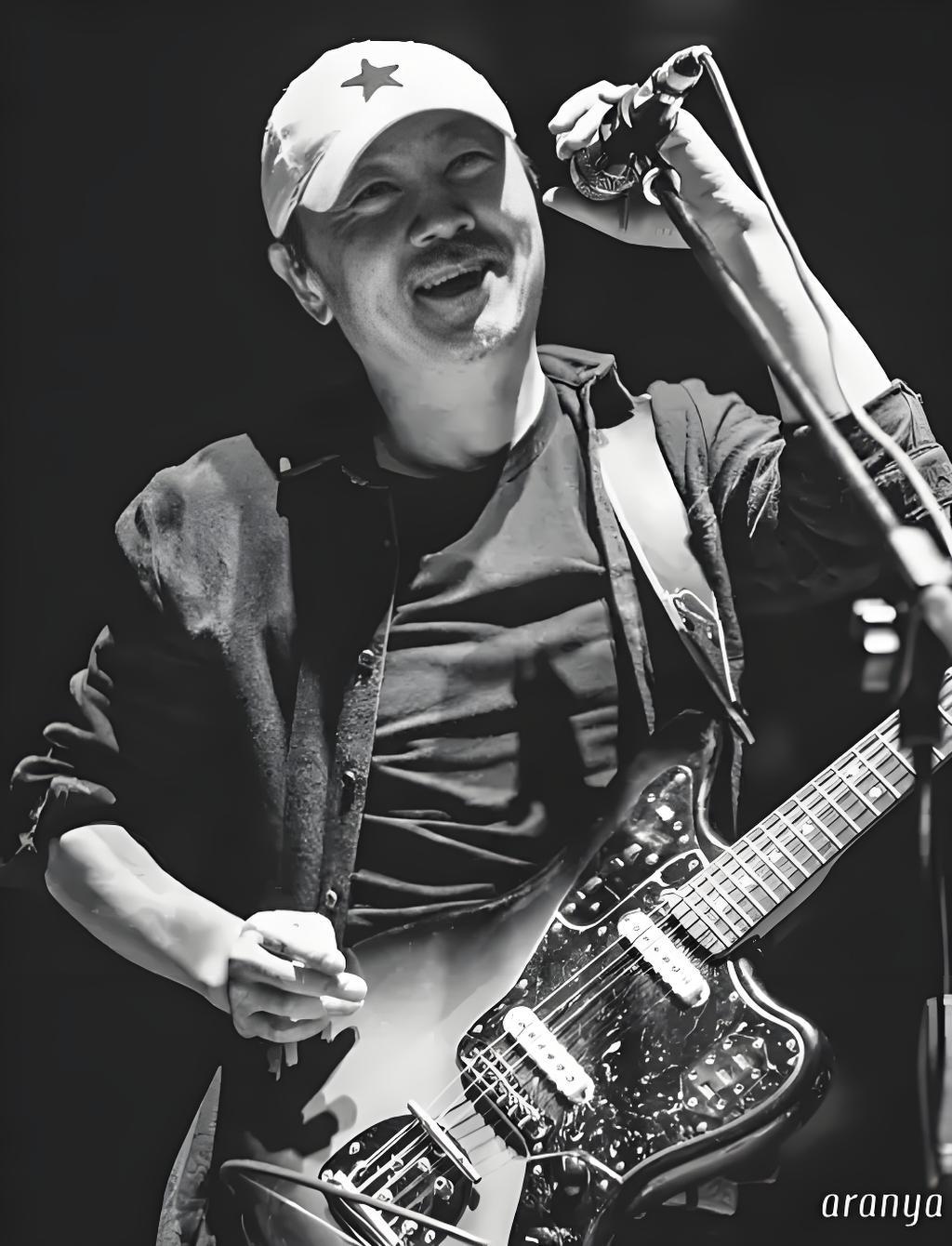

03崔健:不想唱歌的怒吼,不是好搖滾

說到崔健,對於我們這一代來說,他更像是一種“文化標誌”式的存在。我們知道《一無所有》,知道“搖滾教父”的稱號,但真正坐下來聽他的歌,恐怕並不多。可奇妙的是,每一次真正聽進去,都能感受到一種令人戰慄的力量。崔健的作品不是“歌”,更像是“喊”。他那種對強權、對體制、對壓抑的本能對抗,讓人感覺他不是在“表達”,而是在“抵抗”。和王朔的“痞”不同,崔健的憤怒更原始、更堅硬。他不調侃,他怒吼;他不是在“評判”這個世界,而是直面它、對抗它。

他是那種你可以不同意,但絕不能忽視的聲音。他從《一無所有》開始,就建立了一種極強的個人符號:不屈、叛逆、不妥協。這不僅是一種搖滾姿態,更是一種時代精神。他用音樂構建了一種“邊界意識”——我是誰,我站在哪一邊,我要對什麼說“不”。他的音樂裏不僅有憤怒,還有極強的思辨性。比如《一塊紅布》《解決》《新長征路上的搖滾》等作品,不只是情緒宣泄,而是觀念交鋒。

他用音樂討論政治、社會、歷史,也討論個體的存在。當許多流行音樂日益娛樂化、商業化的時候,崔健的存在像是一種“文化良心”的提醒。他告訴我們,音樂不只是聽覺享受,更可以是思想介入的武器。而對我來講,崔健的價值可能更多是一種象徵:他代表了“敢”的一種可能性。他證明了,在那個時代,有人可以站出來,說出真話,哪怕聲音刺耳。他不只是歌手,而是一種姿態。他不是“表達情緒”,而是“情緒本身”。他的堅硬不是裝出來的,而是千錘百煉之後的凝結。他從來都不是“溫和地質疑”,而是“直接地反擊”。

04三人行,各有刺兒

把王朔、王小波、崔健三個人放在一起比較的話,我覺得王朔的精神世界可能是最弱的一個。套用“刺蝟與狐狸”的說法,崔健是個典型的“刺蝟型”人物。他始終牢牢盯着一件事:外部世界和自我的關係。他幾乎所有的歌曲都是圍繞這個主題,一往無前,至死方休。這種堅守像是一個堅硬的精神內核,哪怕時代洪流翻滾,依然無法撼動他對錶達自由、對抗權威的執念。

王小波呢,更像是一隻溫和理性的“狐狸”。他不如崔健那樣激烈,但他的追求同樣清晰:自由而知性的生活。他在文本中建立的是一個趣味化、理性化的人文世界,他告訴你:“生活不止眼前的苟且,還有好笑的段子和理性的光。”

相比之下,王朔的精神世界更顯含糊。他有才華,有眼力,但缺乏一個持久而清晰的信仰。他在《起初·紀年》裏想融合所有學問,但給人的感覺像在秀“我懂得多”,而不是“我非說不可”。王朔最大的執念,不是“我要說真話”,而是“我要寫出牛書”,把那些當年瞧不起他的人都噎死。只是“偉大”這東西,你越想越寫不出來,就像你越想當段子王,笑話越冷場。

05有人想偉大,有人本來就硬氣

我並不是想貶低王朔。事實上,在語言的犀利度與社會感知的敏銳度上,王朔確實是極具天賦的作家。單論聰明勁兒,我甚至覺得他超過了王小波和崔健。他的那種洞察力、節奏感和反諷能力,在中國當代文學裏都極其罕見。而且,他確實有才華,也確實寫出過好作品。只不過,那些作品的魅力更多來自技巧與語言,而非精神內核。這種類型的作家,也值得尊敬,只是當我們拿他們與更具思想自洽性和精神深度的創作者相對照時,就會顯出某些侷限。我之所以花那麼多筆墨評論王朔,是因爲我把他放到了一個很高的位置上看待。換作一個普通作者,也根本沒有比較的必要。

做一個不恰當的比喻吧:

崔健像一把刀,鋒利、冷冽、不回頭;

王小波像一束光,溫暖、堅定,不刺眼,卻能照亮你的內心;

而王朔,則像一個正常的牛人,聰明、機敏、好鬥、才華橫溢,但並不抽象化、符號化,也因此沒能塑造一個清晰可辨的“精神象徵”。他更像是那個時代文化語境裏誕生出的反叛者,但一旦離開那個語境,就顯得沒那麼不可替代。

或許,這就是他們三人在今天留下的不同位置與意義。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com