近日,中国美术学院公众号公开了2024年11月“西湖论艺”的访谈实录,游戏科学联合创始人、《黑神话:悟空》美术总监杨奇与师生展开了一场关于游戏创作“留白艺术”的对话。

在这场名为“黑神话的留白处”的对谈中,杨奇首次剖析了这款现象级游戏的设计巧思与遗憾,并坦言:“玩家眼中的精妙,可能恰是团队的取巧”。

「障眼法」与「留白」:一场精心设计的视觉魔术

面对“游戏是否存在遗憾”的提问,杨奇将《黑神话》比作一场“魔术表演”——部分场景的留白既是刻意为之的美学选择,也是开发时间与技术限制下的权衡。

团队通过引导玩家注意力,“用想象力填补未完成的空白”,这种手法甚至被戏称为“障眼法”。他透露,游戏中六个章节结尾动画风格迥异,最初计划包含真人短片,最终为保持整体调性统一而采用2D动画,并通过复古色调串联起碎片化叙事。

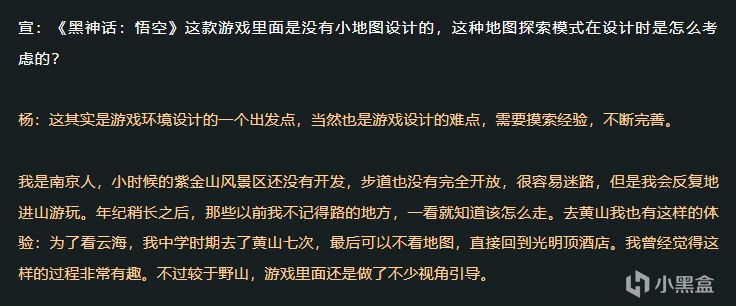

没有小地图的山林:一场复古的「迷路实验」

针对玩家热议的“无小地图”设计,杨奇坦言灵感源于儿时在南京紫金山迷路的记忆。

团队试图在魔幻场景中还原真实的空间熟悉感,用视角引导替代界面标记,让玩家通过反复探索建立“似曾相识”的微妙体验。

这种“克制美学”贯穿游戏始终:不过度堆砌奇观,而是用符合现实经验的环境设计,让玩家对虚拟世界产生信任感。

东方美学出海的秘密:逻辑自洽比文化符号更重要

当被问及海外玩家占比30%的现象时,杨奇认为成功关键在于“逻辑自洽”而非文化符号堆砌。游戏中的东方视觉表达虽充满陌生感,但建筑结构、角色行为与场景叙事的内在合理性,让不同文化背景的玩家都能感知核心情感。

他以陕西蓝田水陆庵的泥塑为例,说明团队如何将三教合一的立体神话宇宙转化为小雷音寺的沉浸式叙事。

给未来匠人的忠告:AI时代更需要「手工感」

面对游戏行业的技术变革,杨奇将当下比作“电影工业诞生前夜”。他鼓励学生拥抱AI冲击下的机遇:“或许我们是最后一代数字手工匠人,百年后的人类会惊叹于这个时代作品背后真实的人类温度。”

对于创作困境,他提出另类解法:若遇糟糕剧本,就用视听语言“拯救”故事——”烂剧本也能拍成好电影,重点在于你如何讲述“。

活动尾声,中国美术学院动画与游戏学院副院长宣学君向杨奇颁发客座教授聘书。

这场对话不仅揭开了《黑神话》设计哲学的面纱,更折射出中国游戏产业从追逐市场到探索艺术表达的转型之路——正如杨奇所言:“所谓特色,往往不是面面俱到,而是扬长避短后的水到渠成。”

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com