如今AI大模型遭遇數據荒已經不僅僅是業內共識,就連普通人也已有所耳聞。爲了找到更多的數據來訓練大模型,AI廠商可謂是八仙過海各顯神通,其中既有英偉達這種違規使用友商數據、谷歌這種花錢購買數據的,也有Adobe、字節跳動等打起自家產品主意的。

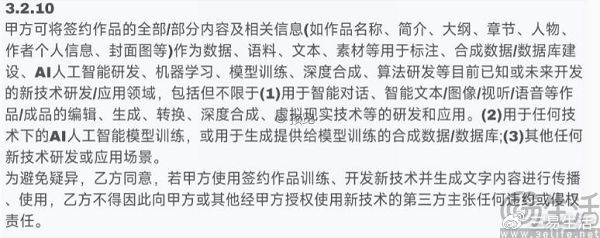

日前,番茄小說方面被曝向作者發送“AI訓練補充協議”簽署提議。據番茄小說創作者曬出的協議文本顯示,簽署後作者的作品全部/部分內容及相關信息,將被用於該平臺AI人工智能模型的訓練,或其他新技術研發應用場景。同時番茄小說試圖獲得的授權不僅包括作者的作品,還包括個人信息,作者也不能向番茄小說以及其授權的第三方主張任何侵權責任。

如此條款自然是一石激起千層浪,在目前國內最爲知名的網文論壇龍的天空中,網文作者聲討番茄小說的帖子可謂是連篇累牘。創作者的擔憂無疑寫在了紙面上,畢竟他們的內容被用於訓練大模型就意味着版權受到侵害。同時有作者發現,在番茄小說App上已經出現了大量的“AI作者”,這些賬號的內容都算不上僞原創、而是直接抄襲。

眼見創作者羣體沸反盈天,番茄小說方面在龍的天空論壇也進行了解釋,“番茄在合同中增設AI輔助寫作條款,初衷是爲了開發能夠幫助作者大幅提升寫作效率和閱讀體驗的輔助工具,比如AI起名--解決作者在寫作中給角色起名的糾結、AI查資料--幫助作者查找寫作相關的資料等。”

然而即便番茄小說方面強調,AI始終只是輔助創作者實現夢想的一個創作工具,網文作者似乎也並不買賬。事實上,不僅僅是國內的網文作者,任何創作者對於自己的版權以及可能存在的競爭風險都極爲敏感。

就在一個月前,設計軟件巨頭Adobe更新的隱私條款中,也新增了將用戶作品用於AI訓練的條目。與如今“炸毛”的網文作者一樣,海外的設計師、導演、藝術家當時也強烈批評Adobe的做法,並同樣選擇了公開呼籲抵制Adobe。面對用戶的同仇敵愾,Adobe方面不得不讓步,並明確承諾不會利用用戶存儲在本地或雲端的內容來訓練AI模型。

其實網文作者、設計師、藝術家們同仇敵愾的原因很簡單,畢竟畫師的遭遇還殷鑑不遠。

Stable Diffusion、Midjourney拿着畫師的作品“餵養”AI,確實讓AI繪畫工具變得越來越好用,普通人藉助它們也能創作出在水準線之上的作品。可畫師是靠賣畫掙錢的,繪畫技藝就是他們謀生的手段,如果人人都能在AI的幫助下畫出有美學價值的作品,那麼他們的價值又在哪裏呢?同理,搞設計的、寫文章的必然也對AI不太感冒。

在內容創作者眼中,將自己的作品交給AI大模型幾乎等於是將絞索賣給即將絞死他們的人。不過爲什麼面對同樣的抗議,Adobe方面選擇了讓步,番茄小說卻只給出官樣文章呢?這個問題的答案,是因爲設計師、藝術家是Adobe的用戶,他們的付費訂閱支撐了後者的業績,而番茄小說的用戶卻是讀者,網文作者僅僅是藉助番茄小說這個平臺來向讀者兜售自己的作品。

相較之下,設計師是Adobe的衣食父母,網文作者則僅僅是是番茄小說的合作者。更何況作爲免費網文平臺,番茄小說的作者是賺流量錢的,平臺是根據用戶的點擊以及閱讀時長等元素來爲創作者付費。在付費閱讀平臺、諸如起點中文網,一部好的作品要想被更多人知道,靠的是平臺推薦+讀者通過社羣傳播的並行機制。

但在免費模式下,網文作者的作品曝光則牢牢掌握在平臺手中,沒有平臺的推薦、再好的作品也會被埋沒。當年閱文的“五五斷更節”之所以能搞出聲勢,背後是頭部的大神級作家、腰部的中堅作者,以及底層寫手通力合作,而這次番茄小說的殿堂作家和金番作家基本沒有發聲,箇中的區別就是閱文的作者背後是有讀者羣體支持,番茄小說的作者就僅僅只是個體戶。

從某種意義上來說,這次的番茄小說關於AI補充協議的風波,揭開了免費閱讀最大的痛點,即創作者缺乏議價權。免費模式下作者的收入並非來源於讀者、而是廣告商,換句話來說,就是在錢不是由讀者出的情況下,作品本身的價值就被削弱,作者乃至作品都被平臺變成了一個單純的流量獲取工具。

如此看來,“投奔免費模式的作者被短期利益迷住了眼睛”這個觀點,看來似乎真的是一語成讖了。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com