作者:剎那

聲明:本文首發於公衆號老貓和一修

俺の86

賽車類遊戲吧,尤其是和場地賽車扯上關係時,就容易產生一股“硬核”味兒。

老車迷們對這股味道是甘之如飴,但對泛車槍球遊戲的受衆來說,又總有些生人勿近的疏遠感。

可能也是這個原因,往常和外傳地平線系列交替推出的《極限競速》本傳,在2021年將次世代的第一個席位“讓”給了更能吸引全類型玩家的嘉年華派對《極限競速:地平線5》,而自己則“從頭打造”,以重啓的姿態姍姍來遲。

全新的《極限競速》抹去了數字序列,採用了重新設計的LOGO

感謝微軟本次贈予的媒體先行key,差不多20個小時的轟鳴下來,我已經在這款遊戲裏拿到了四個冠軍金盃,也差不多完成了一個粗淺的初步體驗流程。

讓我有些意外的是,儘管在遊戲內容層面,《極限競速》還是相當純粹的場地賽車,但對於純新手、3A大作裏偶爾駕駛載具的玩家、或是賽車遊戲經驗不足的鍵盤車迷來說,它實際上比《地平線5》來得更親和,更敦敦善誘。

尤其是一度讓我覺得堪稱系列短板的汽車文化與賽車氛圍這一塊,它這次,做得更好了。

還是事前先疊個甲,咱並不是非常專業的賽車愛好者,遊玩履歷是加起來300小時左右的《地平線》系列,以及百餘小時的歐卡,並沒有深度接觸過模擬賽車軟件,因而本作主要聊一下初步體驗下的個人感受,更加專業的內容就無力涉足了。

純粹的賽道挑戰

如果把賽車遊戲比作餐廳,那麼步入《地平線》時,你可以在菜單上看到非常豐富的遊玩菜單。有主打速度飆到極限的加速賽,有縱情歡享的遊樂園賽事和越野賽,有塵土喧囂的拉力賽,還有諸如風火輪這樣奇思妙想的DLC帶來的地面飛行之旅。

但傳統場地賽車的《極限競速》就顯得專一得多了。這道菜單上只有一道名爲“刷圈速”菜品,甚至沒有準備諸如“駕照考試”和花式操控挑戰之類的餘興項目。

與之相對的,《極限競速》在賽道中有着更爲嚴肅的規則束縛。諸如撞擊、偏離賽道等行爲,都會實時出現裁定,嚴重違規行爲將會被罰時,而且玩家選擇的難度越高,處罰也就越嚴厲。

簡單說,在《極限競速》倒也可以用魚雷戰術,但只能用一點點,至於那種高速彎撞進彎心把對手車撞得spin的那種操作,大概率會被罰時2秒以上,還不如老老實實抓地減速過彎呢。

本作的遊戲模式近似於地平線中的“錦標賽”系列,玩家首先需要選定一輛符合賽事規格的車,且改裝數值也需留在錨定範圍內,用這輛車來一口氣參加由多個賽道組成的多輪賽事,按最終的積分獲得排名。

在這個前提下,你還必須首先完成“現代之旅”的全部賽事,才能進入選車較自由的公開等級巡迴賽事

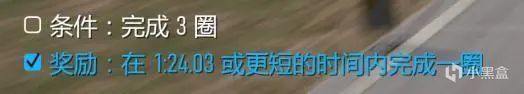

而更凸顯真實性的一點是,在正式比賽開始前,玩家還需要先進行練習賽。練習賽會根據玩家當前爲AI車手設置的速度計算出一個合格的圈速,以供玩家在預習賽道時更準確地評估本場比賽的難度是否處於一個自己能搞得定但又不至於太無聊的區間。

嘛,實際玩下來,練習賽因爲無法跳過,加大了疲憊感,本來一個錦標賽6場比賽,加上練習賽的3圈,整個玩起來彷彿是跑了12場比賽一樣。作爲回報,練習賽只是提供了一些可用於車輛升級的經驗值。

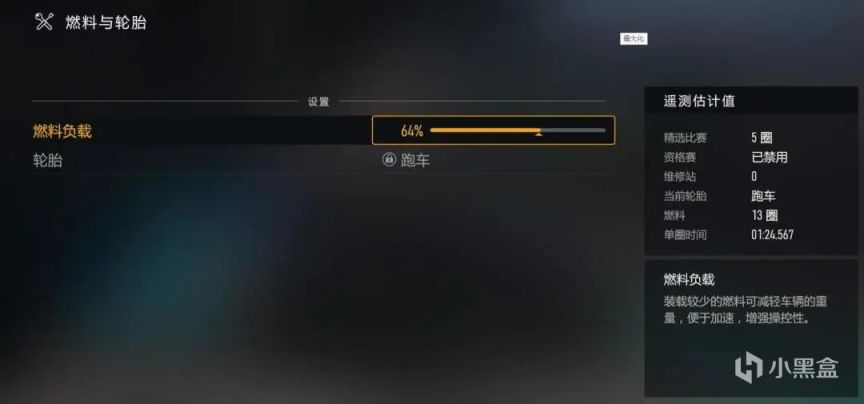

而在練習賽結束後,隨着玩家選擇難度的不同,這邊還可以選擇調整車輛的燃料、輪胎。

包括起跑順位也是可以預選的。選擇越靠後的順位,抵達領獎臺能獲得的獎金就會越高(他孃的,終於不是地平線5默認最後一名了)。

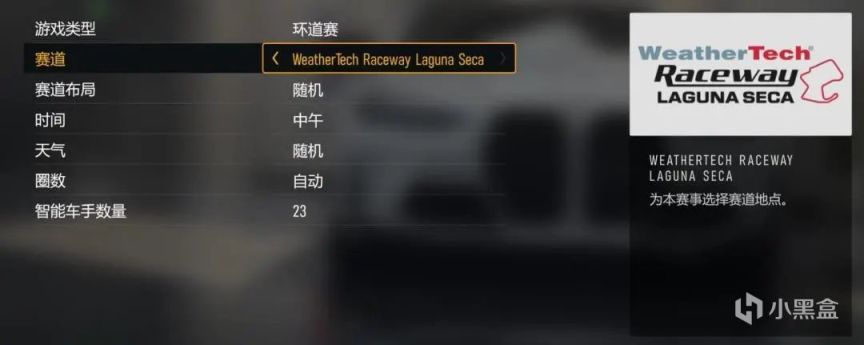

在楓葉谷和箱根這兩條原創賽道之外,《極限競速》中的所有賽道都是現實中確鑿存在的。這一點和《神力科莎》等賽車模擬軟件一致,也是本作立足於賽道競速的一個基準。

只不過似乎是因爲“從頭打造”的緣故,前作中的一些玩家們耳熟能詳的賽道並沒有出現在目前的版本當中,賽道的數量目前總共爲20個,還是有很大的完善空間的。

自定義賽事無法查看全賽道收納圖,只能一個個選

就比如紐北這樣的高人氣地圖還處於“即將到來”的狀態,也期待着之後能看到中國賽道出現在遊戲當中。

“賽道刷圈”這個玩法,在列清單的環節可能有些寡淡。但賽車遊戲的趣味,也全部體現在賽道的設計上。

爲什麼賽道就夠了?

在我粗淺的理解中,設計出各種可能的、有趣的、富有挑戰性的道路組合,再加上天然賦予的高低地形差,以及不可控的水霧天氣,這一系列的組合之後的結果,足夠讓一位車手和他/她的賽車經受足夠的考驗。而目前的賽道種類差不多堪堪能夠完成這項任務。

就比如在遊玩時給我留下最爲深刻印象的勒芒賽道,這條賽道有着非常壯觀的長直線路段。

在這裏,我駕駛着福特GT將油門死死踩住,車輛伴着引擎激烈的轟鳴聲,在高轉速下速度一路拉高,200,250,300,360……

在這個過程中,我能逐漸感受到《極限競速》鍛造出的速度感——我能感覺到越來越呼嘯的風噪聲,越來越清晰的胎噪,輕微推動搖桿時車內零件在極速驅馳下的異響,以及隨着速度抵達極限而越來越差的穩定性……

這裏原本打算截取GIF,但幀數太低無法體現出1/10的實際遊戲感受

而在結束了這條讓人即便透過屏幕都能產生恐懼感的直道,進入右直角彎開始減速時,我又產生了一種派對突然散場的落寞感覺。在這一刻,我也理解了爲何車手和場地賽車遊戲的玩家們,都如此鍾愛這條名爲勒芒的賽道。

除了讓人能踩死油門的賽道,也有以高難度彎道爲主導的賽道,比如讓我玩得非常頭疼的鈴鹿賽道,由於彎道路窄,實際對抗時選取路線和超車都有着不低的難度。

你看,不同的賽道中直線的比重,以及彎道的組合方式都有所不同。即便不考慮更進階的針對性調教,單單是需要將每條賽道都開得漂亮,就已經相當需要花費心思了。而當你換了一輛不同的車,每個彎道又會產生一些新的變化。

這也是我從不甚瞭解開始食髓知味的一個過程。

熟悉賽道的過程裏,我在和車搏鬥,在和賽道搏鬥,其次纔是與賽道上AI車手們搏鬥。我發現,自己還是挺享受這個過程的,不知道你是不是會和我一樣愛上這種搏鬥的感覺。

值得一提的是,目前本作的每個賽道都有着導入動畫,以及練習賽階段的暖機動畫。儘管動畫只有30幀,但也因此又有了點兒收看電視轉播那味兒,配合上緊張的快節奏鼓點樂,很能烘托賽場的緊張氛圍。

還有一點,讓人覺得十分有趣的是,賽道也會根據天氣呈現出豐富的變化——這也是我認爲本作有別於《地平線5》的又一大進化。即便是同爲晴天,賽道也會根據當前的時段,呈現出不同的日照效果,而且還會隨着玩家的遊戲進度實時擬真地出現時間變化。

夜間和晴天的頂光會在擋風玻璃上打出車內的反光

譬如我就一度在暴雨時分開始比賽,而開到中段時雨停,緊接着會在路面看到大小不一的水窪;亦或者是從落日時分開始比賽,在後半段太陽會完全下山,天空的雲彩呈現出奇異的紫霞模樣,令人感覺既夢幻又美麗。

對於實戰而言,賽道的路緣在乾燥時可以承受一定的過彎抓地,潮溼時則可能加大打滑的風險,這一點大概是天氣變化中玩家最需要注意的了。

做個小總結吧。雖然看起來“賽道刷圈”這一種玩法顯得有些狹窄,但不同的賽道會衍生出不同的駕駛策略,不同的車型,又能帶來不同的感覺,不說是千變萬化,但涵蓋20條賽道(以及它們的不同變體)的《極限競速》,目前而言內容是差強人意的,如果長線運營模式下賽道更新不太慢,就基本沒啥可以挑剔的部分,或者說,在考慮新賽道前,最好儘快把老賽道逐一找回來,對於老玩家來說要來得更友好一些。

·車輛

先說駕駛手感。

以我習慣的駕駛艙第一視角來說,感覺《極限競速》的調度是要來得更加厚重一些,這一點尤其是調轉方向時感覺要更明顯一些。不過還是挺想吐槽方向盤最大角度的限制,導致很多彎給人感覺現實是過得去,但遊戲裏反而是要入彎時對得更準,否則出彎就會被甩出去老大的一截。

其次,還是個老生常談的話題。能在《極限競速》中獲得多少“手感”,和你使用的硬件設備有非常大的關係,比如手柄的操作體驗,肯定就好於拼多多九塊九包郵的鍵盤,而同爲手柄,微軟精英二代肯定又好於物美價廉的北通。這其中無外乎是震動反饋的細膩度,以及(尤其是L2和R2)按鍵的線性;取決於一個豐儉由人;而上限也是非常之高的,畢竟一套入門級的模擬賽車組件置辦下來也得過萬了。

在《極限競速:地平線5》裏,我表達過對這款遊戲的一個小意見:有太多的車都是“順帶一提”,遊戲中既缺乏對車輛類型的介紹,在劇情中出現某個傳統品牌的經典車型時,也缺乏富含文化屬性的歷史溯源。

對於老車迷來說,這些介紹自然可有可無,但對於那些因爲喜歡一兩輛汽車而開始瞭解汽車文化的新朋友,適當的介紹不但能很好地渲染氣氛,也能讓人更好地理解爲什麼汽車文化能夠成爲一種文化。畢竟,這可能就像你玩刷子游戲那樣,比起每一把武器都只有屬性介紹,我覺得大部分玩家還是喜歡看幾眼裝備說明上的“黃字”的。

《極限競速》這一次就很懂那味兒。在製造者杯爲玩家們準備的賽事裏,你可以從介紹中瞭解許多經典的汽車款式,並挑選自己最心儀的那一款,踏上賽道的征戰之旅。

因爲專注於場地賽車的關係,《極限競速》中目前登場的,基本都是家用性能車(諸如高爾夫GTi)、半賽級汽車(諸如凱迪拉克black wings和斯巴魯BRZ)以及賽級汽車(牛馬蓮花等等),簡單說,就是鍵盤車迷圈中“鍵盤值”都比較高的車款。

儘管總數量肯定比不上地平線,但熱門車型卻很多,作爲地平線最愛玩城市路段競速賽的玩家,我是非常之滿意的。包括我自己最喜歡的BRZ,17款和22款都能在遊戲裏輕鬆獲取到。還有包括國產的領克03+、Cyan版本也能在目前版本的商店購買。

展示環節和《地平線5》差別不大,也就不太展開說了。感覺還是沿用的光追系統,可以好好查看車身各個部件,欣賞電子模型。

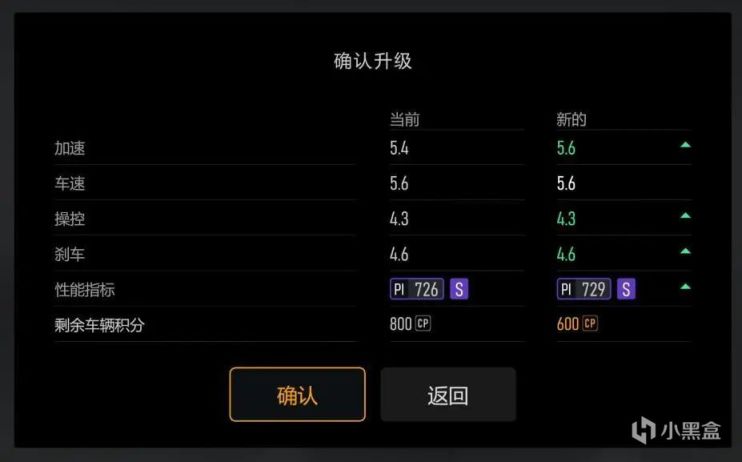

哦,對了。在《極限競速》,車輛改裝的選項是和車輛等級掛鉤的。你得在賽道跑出數據,才能提升車輛的等級,然後獲得一車一用的“改裝點”,用這個貨幣來解鎖一輛車的改裝部件。

如果是新米,實在搞不懂各個升級項目對應的是哪裏的改動,也沒關係,還有一鍵升級可以一口氣完成改裝,至少能確保你的素車在一場賽事裏越開越好開。

這個系統讓人有些不滿的就是對外觀件卡得比較死,得到12級乃至20級才能解鎖前後保險槓、尾翼、側裙這些“心情件”,不過說老實話,改裝和調教也許是《極限競速》門檻最高的部分了,我目前的階段其實也真沒玩明白,就等着後期直接抄大佬的賽道調教呢。

·聲音

剛開遊戲時,我承認自己有點兒被屏幕上出現的“盲人輔助模式”搞得有點不知所措。抱歉,沒有別的意思,只是設想了一下,假如我是盲人,應該不大會選擇來遊玩一款賽車遊戲。

但實際上手遊玩時,我多少理解了爲何《極限競速》有設置這種模式的自信:它在聲音方面給到玩家的細節,實在是豐富得有些過頭了。

用文字來形容聲音,感覺挺蒼白,但可以說,單論“堆料”,《極限競速》在聲音素材上的堆砌是超過《地平線5》許多的,例如你能在佩戴耳機的情況下聽到下面這些聲音:

車輪壓到路緣的聲音,且乾燥和潮溼路緣的聲音會不同;

輪胎在過彎時的清晰撕扯聲音,可以讓你感知並判斷輪胎所剩的抓地力;

車輛在高速行駛狀態下的風噪和胎噪,而且隨着車速越來越高,這兩項聲音均會不同程度地增強;

在通過一些特殊鋪裝路面(如橋樑)時可以聽到金屬部件的傾軋聲音;

在經過隧道或頭頂有空心物體時的破空迴響;

在某些情況下過彎時能聽見底盤(?)或車內部件異響(?)的聲音;

發動機的咆哮聲;以及泄壓閥的聲音;

這些聲音綜合在一起,所達成的極致就是我在勒芒賽道跑到370公里時速時的狀態,這些豐富的信息共同組合成了我從未在《地平線》系列中感受過的速度感,相信我,你只要試過一次,就完全能理解我正在拙劣嘗試描述的,到底是怎樣逼真的事物。

而往實用角度來說,《極限競速》中過彎時輪胎給予的聲音會是一個非常明確的信號,能夠在第一時間告知目前過彎的狀態:這個彎是還可以再激進一些,還是完全已經被你壓榨到極限了。

從擬真度、沉浸感和信息等幾個方面綜合來考量,儘管在跑賽道的過程中沒有了BGM的參與(畢竟是嚴肅賽道遊戲),但《極限競速》的音源真的處理得很棒,如果要用分數來概括,我的評價會是10/10。

·總結

《極限競速》的缺點總歸也有,而且對遊戲體驗的影響還不小。即便你將駕駛難度都拉滿,但AI車也不會因此變得更加道德。它們彷彿《地平線5》的AI平移過來一般,絲毫不會規避碰撞,甚至入彎時,即便你老早就卡好了線,還是會有追尾你的崽種。這一點尤其是在玩家必須遵守賽道規則時讓人尤其感到憋屈。

相比之下,勁敵賽的幽靈模式倒是能讓人感覺安心一些。

而爲了服務“先拉到底看看這傢伙說了點啥”的玩家,咱在這裏也聊下硬件端的表現。我這邊是用12代I7配4070來進行的遊玩,遊戲內無法設置幀率,基本是穩定在60,只有過場動畫會強制鎖30,後續應該能通過其他手段解鎖幀數,嘗試後如果有結果會進行更新。

不過到這似乎也聊得太多了些。在20小時,也就都是這些比較粗淺的東西了。在之後我還會用方向盤等套件來進行遊玩,如果有機會的話,在遊戲時長抵達一個咱自認爲還過得去的時候,我應該還會再出一篇完整版的體驗談,咱們那會兒再見。

#

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com