老頑童退休打遊戲,超大杯主機備戰

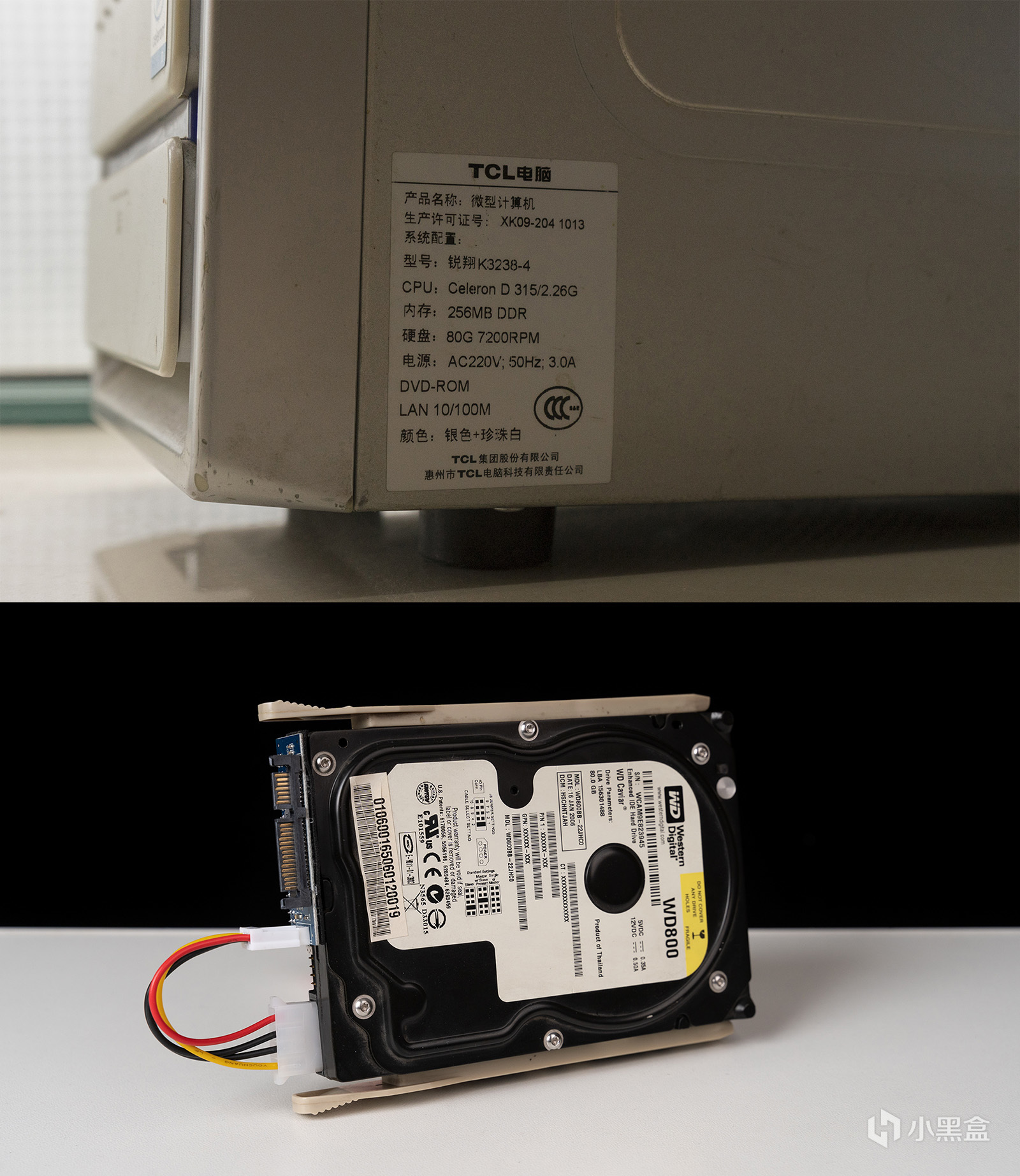

就在這幾天,家裏的老古董電腦掛了,整整差不多服役了20年,硬核在十八歲之後早就脫離這臺老古董了,它平時都是老爸炒股用,主要是他一直不肯換新的,趁着天賜良機給他弄一臺新的主機吧。根據老爸的訴求,首要還是炒股用途,其次是4K觀影、照片視頻大容量存儲(順帶把老古董的IDE硬盤數據轉移過來),最後這老頑童居然退休之後還想打打3A遊戲,說預防老年癡呆症(似乎有點道理)。

老爸最後的訴求讓硬核直接放棄巴掌大的迷你主機,不得不承認目前Zen 4架構的移動端處理器很強,不過要玩高質量3A遊戲,那還得是桌面級獨顯方案合適。琢磨一番後,選擇方向很明確了——體積儘可能小的A4結構ITX機箱,留給後期升級顯卡的空間。

這就是全家照和配件列表了,整體配置看起來會比較豪華,因爲這次不需要考慮性價比,就要追求有精緻感、大容量存儲和後期升級空間這些特點。如果這些都不需要,在硬核這套配置單中,除了CPU以外其他都可以大幅度精簡預算,對於5600G全新攢機而言(不討論整機方案),一般追求性價比控制在1500元左右,精緻一點2000元都能滿足,下面先來看看硬核選擇這些配件的緣由。

CPU:AMD Ryzen 5 5600G散片23年生產 695元(後期平換5600)

散熱器:利民AXP90-X53 WHITE 159元(可選AMD原裝)

主板:華擎A520M-ITX/ac 639元(可選A320M-ITX)

顯卡:自帶Vegs 7(個人考慮後續升級獨顯)

內存:金百達銀爵DDR4 3600C18 16GB*2 399元(可選8GB*2)

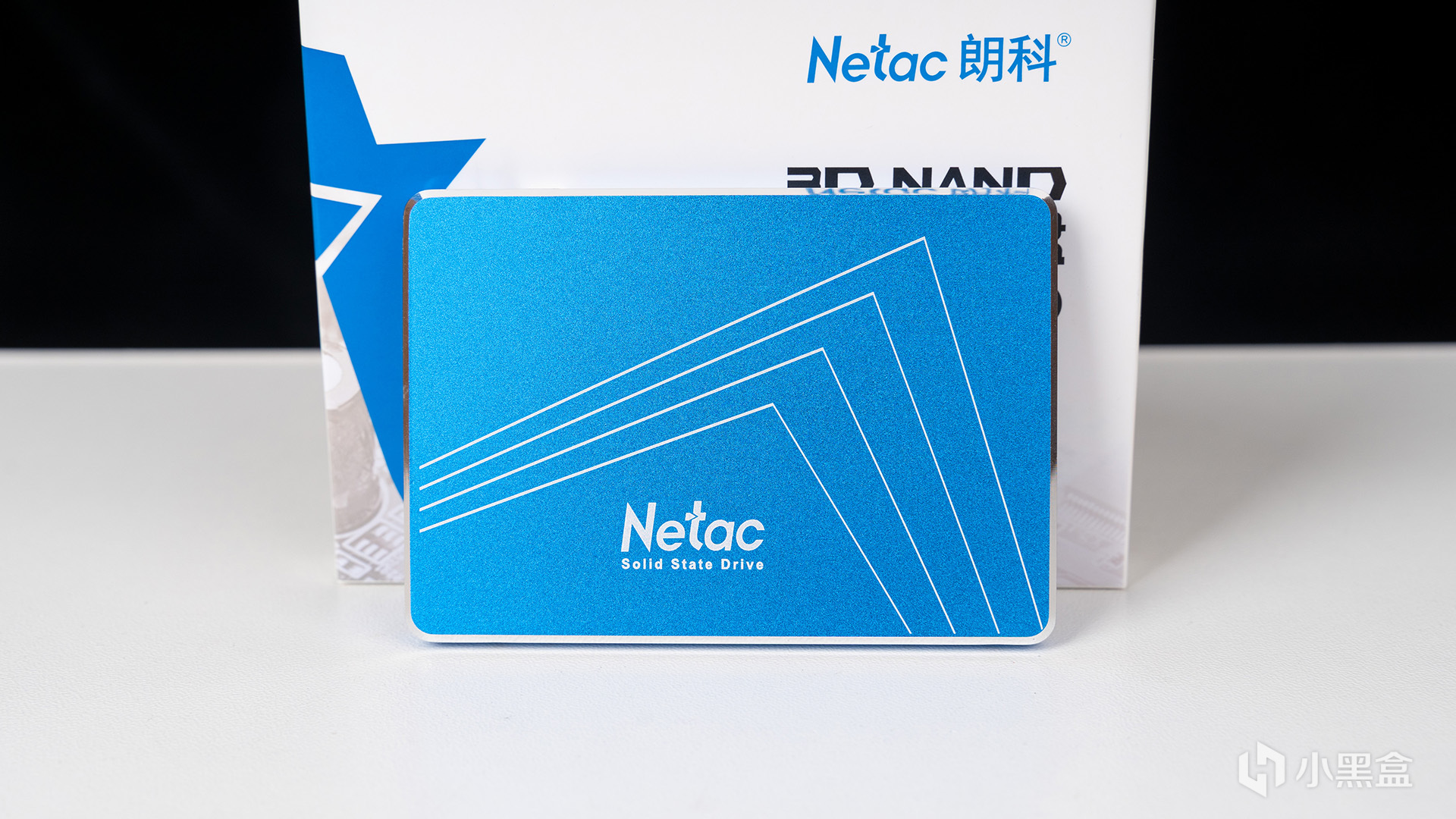

固態1:朗科N550S超光系列1TB SATA3.0 259元(自由發揮)

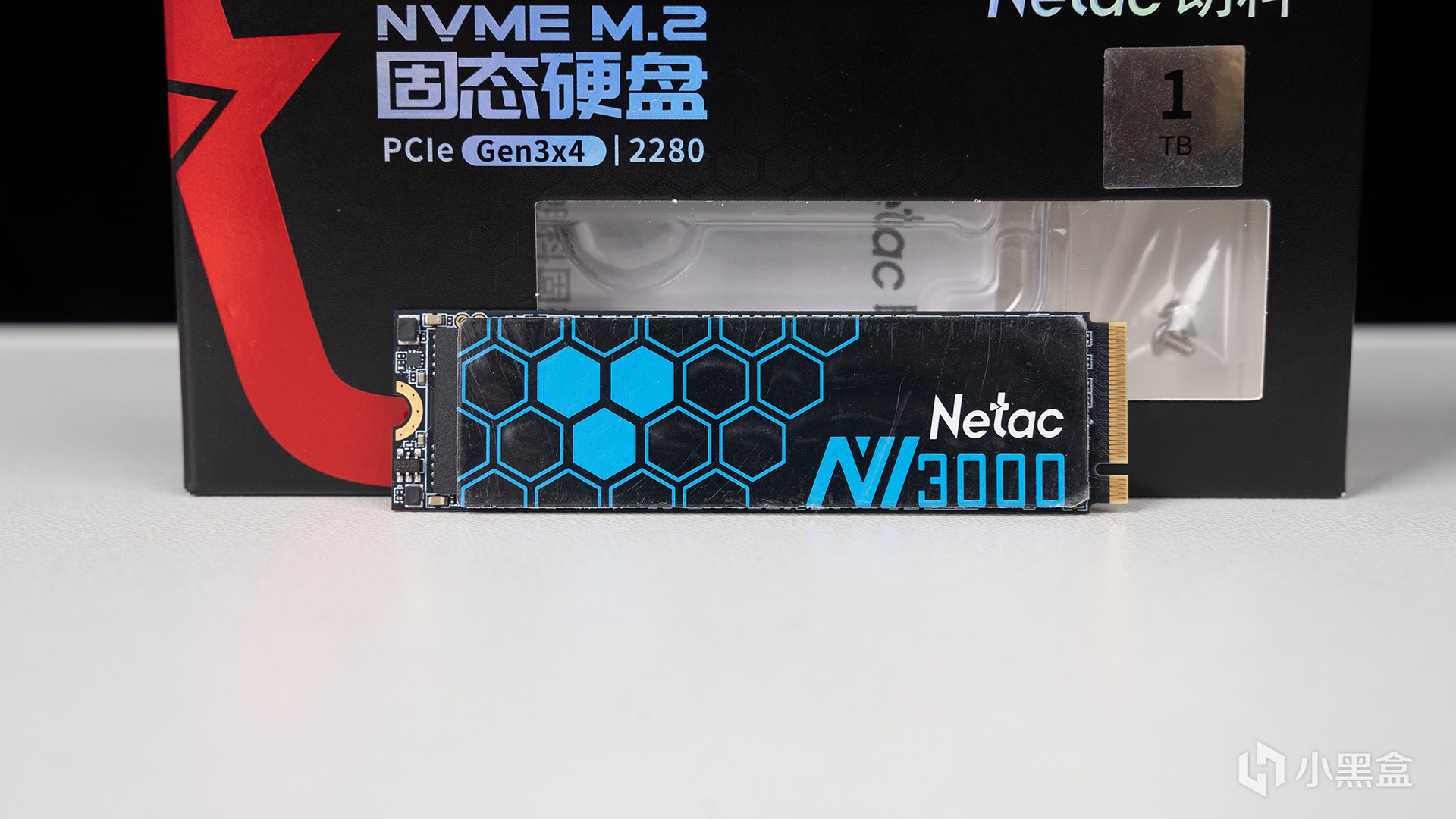

固態2:朗科NV3000絕影系列1TB PCIe 3.0 285元(自由發揮)

電源:全漢MS600雪裝版SFX銅牌認證 599元(不考慮升級300W即可)

機箱:Shiny Snake閃鱗S300白色Type-C+3.0延長線 349元

風扇:利民TL-C12015W-S 純白ARGB薄扇 99元

電商平臺參考總價:3483元

關於配件的選擇和介紹

CPU方面,自然是千元價位以下,英特爾十三代、十二代酷睿i3只有四個核心,價格也不低,最終認爲AMD Ryzen 5600G最爲合適,六核應對多線程場景顯然更輕鬆,比如能滿足老爸多開網頁又不關閉舊頁面的壞習慣,單核性能其實差不多就行了,而5600G散片價格目前等同於5600,後期升級獨顯時直接平換,彌補三級緩存小的弊端。

主板選擇很多,A320、A520、B450和B550都可以適用,但是限定ITX規格就不是那麼容易選擇了,首先排除A320,規格太低且全新貨色幾乎絕跡,B450不介意二手其實性價比最高,本人介意,B550什麼都好就是價格比較高,經過考慮最終敲定華擎這款A520M-ITX/ac。

首先它能保證BIOS的更新頻率,對於硬件兼容性較好,這點就秒殺不少低價A520(穩定是第一位),內存最高支持超頻至DDR4 4733+MHz,8相50A Dr.MOS足以應付全系銳龍5000、銳龍3000處理器,雖然本身A520芯片組不支持超頻,但這塊板子可以通過BCLK的方式實現超頻。I/O方面配置合理,有Type-C和無線網卡其實就滿足了。

內存方面一般選擇主流8GB*2組合就滿足了,不過現在內存價格白菜,加上老爸確實也有多開的習慣,直接一步到位選擇16GB*2是最好的,經過一輪篩選,敲定金百達這款銀爵DDR4 3600C18 16GB*2套裝,不到400元實屬性價比拉滿。

風冷+ITX主板最好的內存搭配就是無光矮條,銀爵DDR4 3600套上馬甲也只有38mm,完美規避兼容性問題,顆粒方面硬核這套是海力士的(軟件顯示1die),對於主板兼容會比較好。

內存馬甲上有一些紋路設計,上方是斜紋KingBank LOGO,整體外觀是極簡的風格。

內存支持XMP 2.0技術,開啓後達成DDR3 3600C18-22-22-42 & 1.35V,時序屬於大衆參數,硬核打算先直接XMP一段時間,後續再看能不能超到4000頻率或者優化下時序。

硬盤方面首先排除機械硬盤(倒是可以作爲照片、視頻的備份盤),得優先考慮主機的重量,所以大容量SSD就是最佳選擇,沒有直接上一個2TB容量,而是1TB*2的組合,系統盤和存儲盤獨立會比較好,根據主板和機箱,最終敲定朗科N550S超光系列1TB(SATA3.0)和NV3000絕影系列1TB(PCIe 3.0)這兩款。

朗科N550S 1TB外觀採用藍色作爲主題色非常醒目,金屬外殼邊還有倒角處理,這是一個SATA3.0協議的SSD,硬核只打算用它作爲系統盤,劃分C盤200G,剩餘空間就給老爸安裝一些日常軟件以及存儲本地4K電影使用。

手上這款N550S最新版本採用慧榮SM2256主控+海力士TLC顆粒,入門價位能買到這種方案還是挺穩妥的,不需要刻意追求速度。

另一款SSD則是NV3000絕影系列1TB,選擇它主要因爲主板和CPU都是隻支持PCIe 3.0,這個盤就打算存儲大量的照片和視頻,將來升級獨顯之後,也能安置一些3A遊戲。NV3000正面採用藍色蜂巢圖案的散熱片——石墨烯+鋁片材質,特性是非常薄也能帶來一定的散熱效果,實際使用硬核會疊加主板散熱片,最大程度保證穩定性。

NV3000方案則是聯芸MAP1202A主控+長江存儲TLC顆粒,屬於純國產方案好貨,標稱達到可達到3400 MB/s讀速,把PCIe 3.0帶寬極限完全發揮了。

對於5600G而言,一般搭配AMD原裝散熱器即可,這裏考慮到主機顏值、後續超頻因素,還是選擇了利民這款AXP90-X53 WHITE下壓式用來壓制,它有原版(利民水泥灰)、黑色和白色三種版本可選。

AXP90-X53 WHITE白色噴漆工藝看起來挺精緻的,搭載了一枚TL-9015W規格風扇,最高轉速可達到2700RPM±10%,散熱器高度控制在53mm能適配大部分ITX主機。

散熱器採用二次焊接方式,即微雕銅底是第一次,而四根6mm AGHP逆重力熱管是第二次,可以看到銅底面積不小,和新平臺適配性很高,已經預裝了LGA 1700扣具。

全套扣具都是金屬材質的,安裝體驗很不錯,不會出現卡位的尷尬情況,這也是利民的最大賣點之一了,硅脂方面提供了導熱性能不錯的利民TF7。

因爲考慮後期升級獨顯,並且不能有太多的尺寸限制,顯然A4轉接結構的ITX機箱是最好選擇,最終選擇來自原超頻三蜂鳥團隊出品的閃鱗S300,整體尺寸爲312x135x193mm(LxWxH),即8.1L便攜體積,全MESH網板設計能保證散熱性能,側面I/O面板確實也方便在桌面上使用。

閃鱗S300最大支持305mm的2.5槽顯卡,後期升級選擇獨顯就幾乎沒有什麼侷限性了,獨顯處於獨立倉體中也能保證最佳散熱效率,這也是硬核看中它的原因之一。

機箱另一面對應主板、電源佈局,而且是下壓式散熱器方案,顯然MESH網板是最合適的。

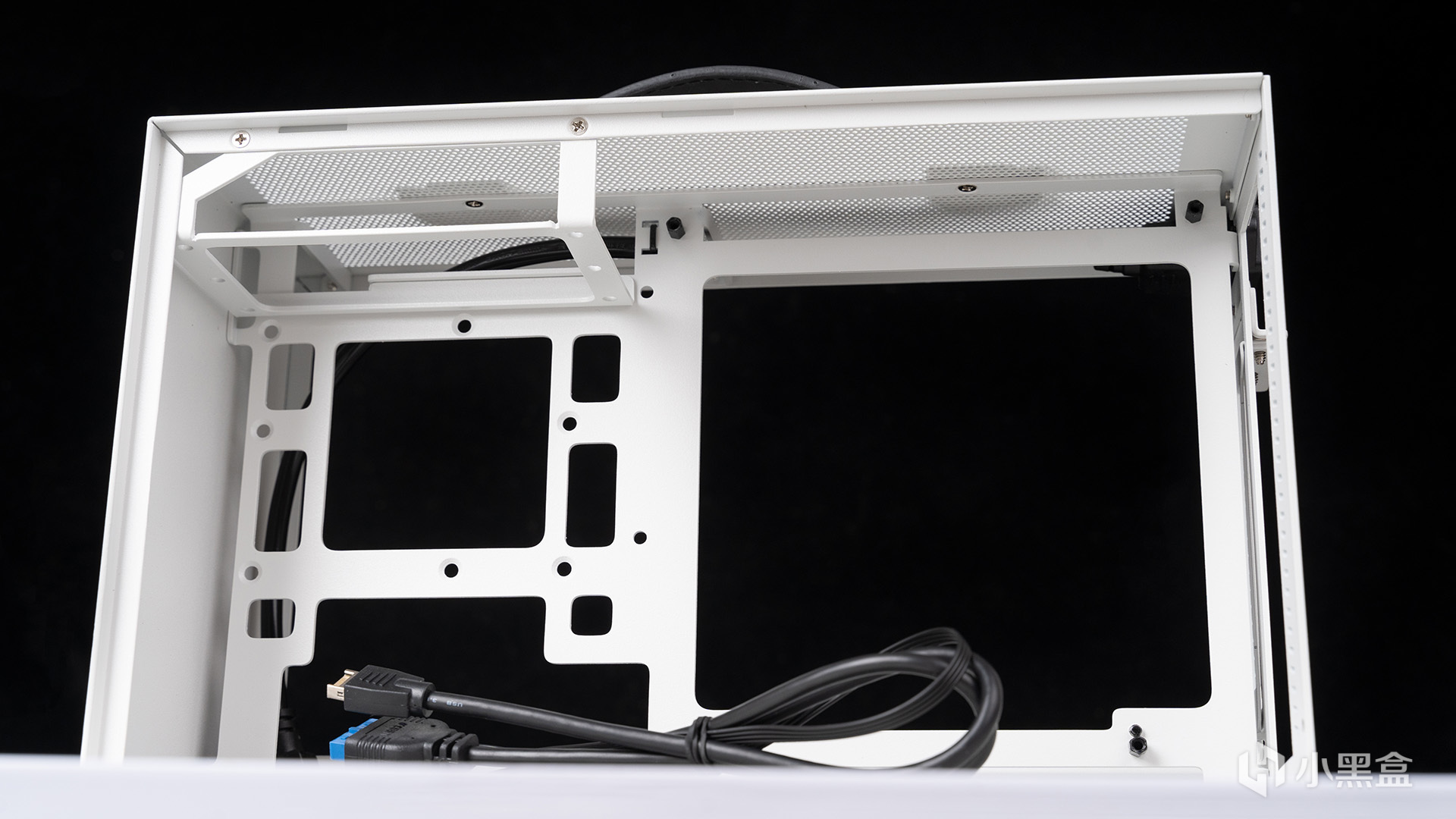

兩側版採用傳統螺絲固定形式,打開之後就看到內部全貌了,非常典型的A4轉接結構,僅支持ITX主板+SFX電源,下方位置可以安裝一枚8010和一枚12015規格的風扇,後者硬核建議一定要安裝,前者沒有強迫症的話,裝不裝其實沒有多大關係。

閃鱗S300頂部是有便攜提手設計,配合便攜屏,老爸出外估計也會帶上它確實方便。提手強度方面,可以看到機箱內部採用兩顆螺絲鎖死,受力區域分散到整個托盤結構,看起來還是挺穩固的。

獨顯安裝區域也可以容納一個3.5英寸機械硬盤,不過這種組合會把顯卡限制在180mm,硬核這次僅安裝一個2.5英寸SSD,也不會影響後續升級獨顯。

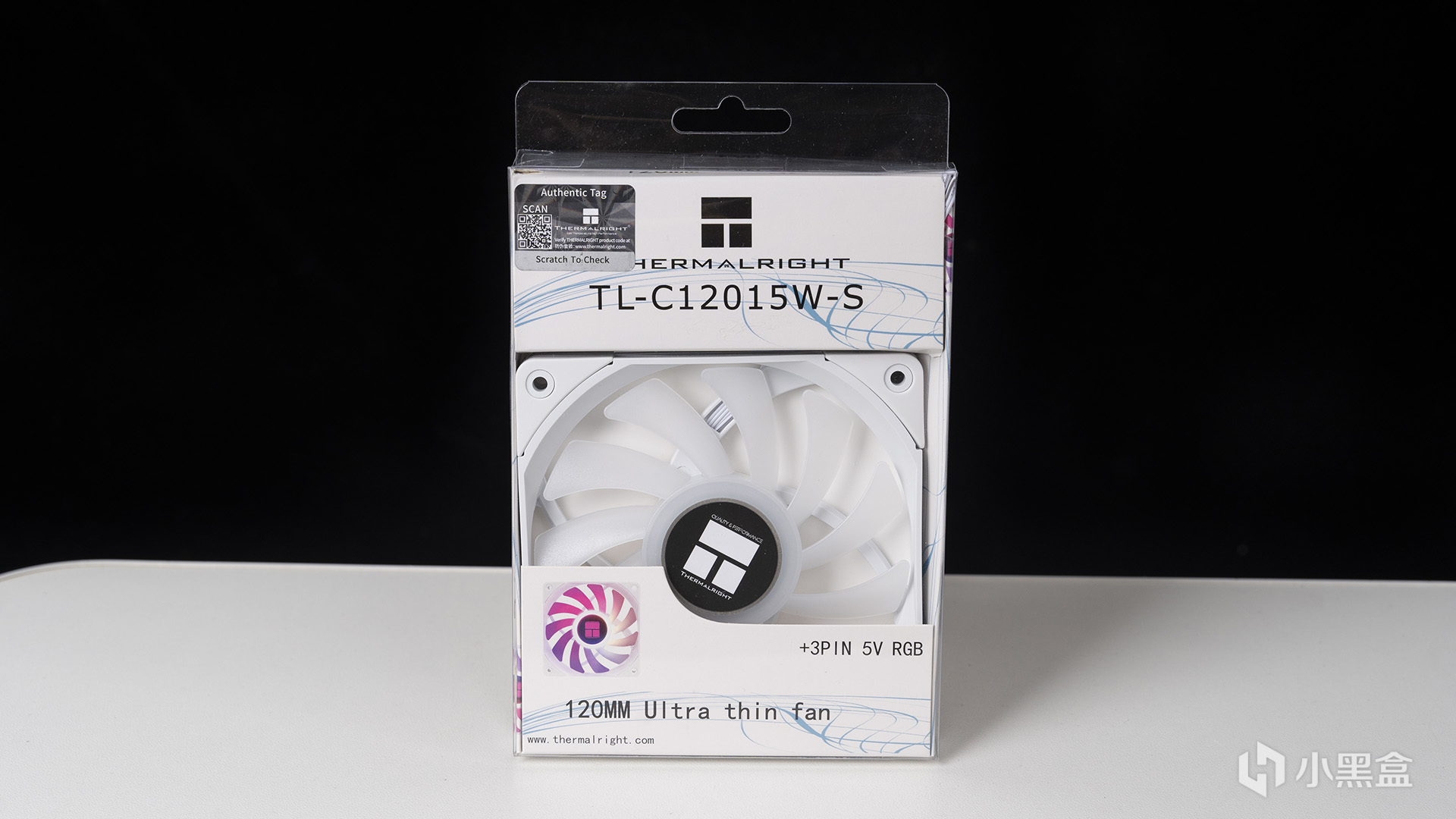

機箱只考慮安裝一個12015風扇,硬核也有強迫症,但是8010規格選擇太少直接放棄,敲定利民TL-C12015W-S 純白ARGB這款,它是支持ARGB的, 最高轉速達到1500RPM,黑色版本沒有ARGB設計會便宜一些,而且轉速還要高些。

TL-C12015W-S還提供腳釘的固定方式,最大優點自然是免工具安裝,不過螺絲的一小部分會直接突出來,在閃鱗S300中會和ITX主板發生位置衝突並不合適。

不考慮後續升級,對於5600G主機來說,300W左右的電源其實已經能滿足,而硬核後續是直接想把5600G換成5600處理器+RTX 4060甚至RTX 4060 Ti這種級別的獨顯,所以準備的是來自全漢這款MS600雪裝版SFX電源(額定600W)。

MS600雪裝版提供了一個ATX轉接板,可適應不同安裝環境,各種機箱都能兼容。不過MS600雪裝版依然只是提供黑色的扁平式線材,想要顏色統一隻能自行定製了。

MS600雪裝版整體尺寸爲63.5x125x100mm,屬於標準SFX規格,內置了一顆8CM智能溫控風扇,在低負載的情況下會直接停轉,上網衝浪日常就很舒適,電源還擁有單路12V設計、80PLUS銅牌認證。

側面是MS600雪裝版金黃色的LOGO,在一些前置電源結構的機箱中才能展示。

MS600雪裝版採用全黑的模組接口,提供了提供了1*20+4PIN主板、1*8/(4+4)PIN CPU、1*PCIe(2X 6+2Pin)和2*(SATA+PATA)這些模組線材,基本上大部分主流級配置都能滿足。

整機成品展示

整機和268ml雀巢咖啡放在一起,可以感受一下它的實際體積大小,不過閃鱗S300對應有I/O那一面是顯卡倉,沒有獨顯情況下還是能透過網孔看到裏面的線材,可能會顯得比較空蕩。

拿出祖傳的電子秤,實測整機組裝完是4KG左右,空箱情況下是2KG,目前這種狀態拎在手裏感覺還算輕便。

Wi-Fi天線裝上,纔算是一個完整的便攜主機,老爸在外使用熱點衝浪也方便。

顯卡倉空置,只裝了一個2.5英寸SSD,這種情況電源線材幾乎不需要特別梳理,但是如果選擇的獨顯是比較極限的(主要是厚度),那得捋直線材纔好容納了。

主板和電源倉就很飽滿,本來擔心12015風扇會和CPU供電線材衝突,結果發現它倆之間的空隙還挺大,並不會過於擁擠打到扇葉。

電源的線材因爲是普通的扁平線,質感不是特別軟,所以就只能放置在8010風扇位上了,這個位置想要安裝風扇,模組線的材質和長度都得根據機箱定製纔好辦,或者直接再安裝一個2.5英寸SSD問題不大,但沒有對應螺絲孔位。

性能測試

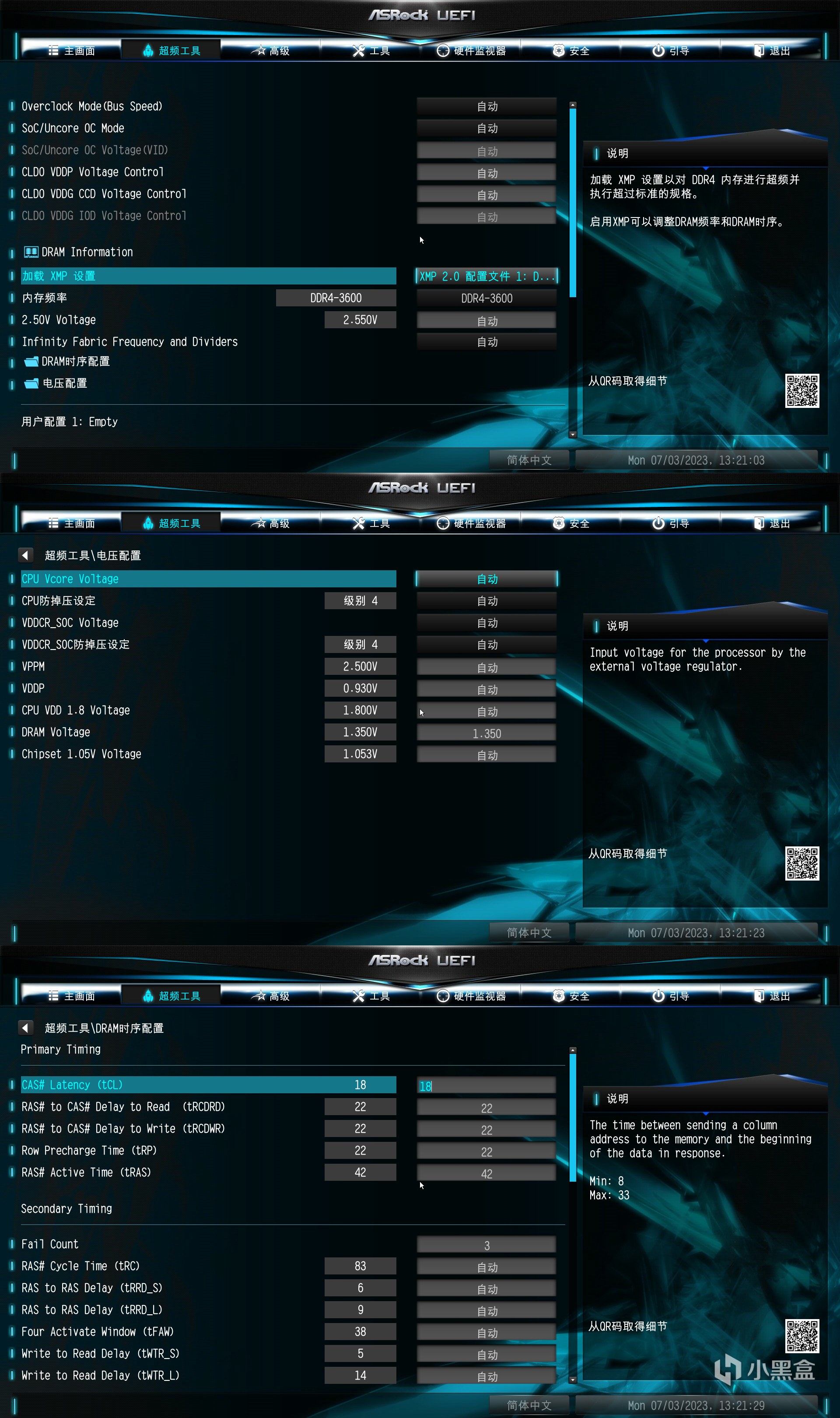

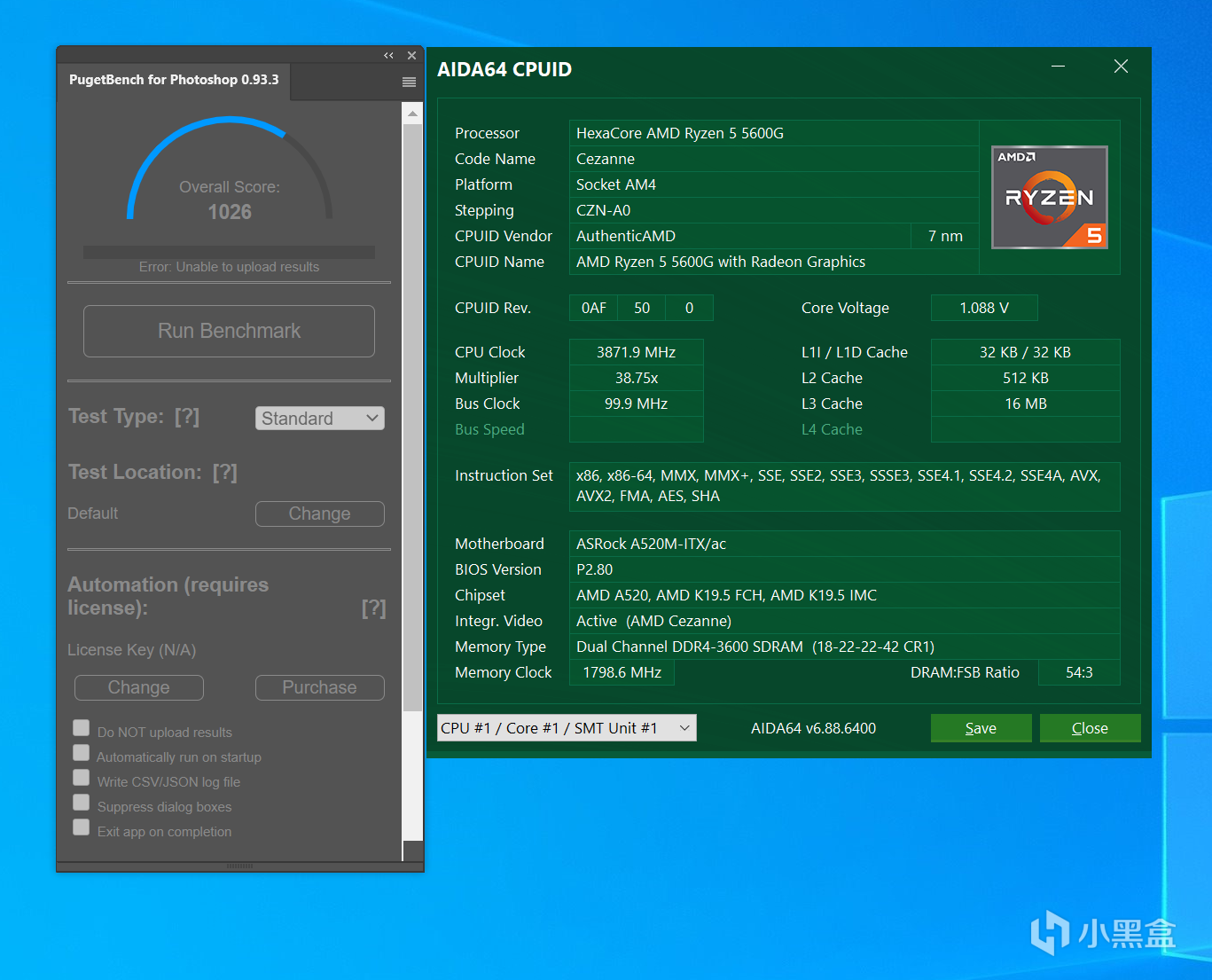

華擎這款A520M-ITX/ac主板最新BIOS是2.90(7月3日才更新),能夠確保最好的穩定性以及最新AGESA固件微碼支持,這就是選擇品牌的重要性之一。當然它並不支持超頻,甚至沒有PBO選項,不過依然提供BLCK特殊超頻方式、CPU防掉壓設定,想折騰一下還是沒問題的。相比CPU,個人還是更看中內存超頻,收益對於5600G來說顯然更大,BIOS內有豐富的內存調節選項,有空再衝一下FLCK頻率吧。

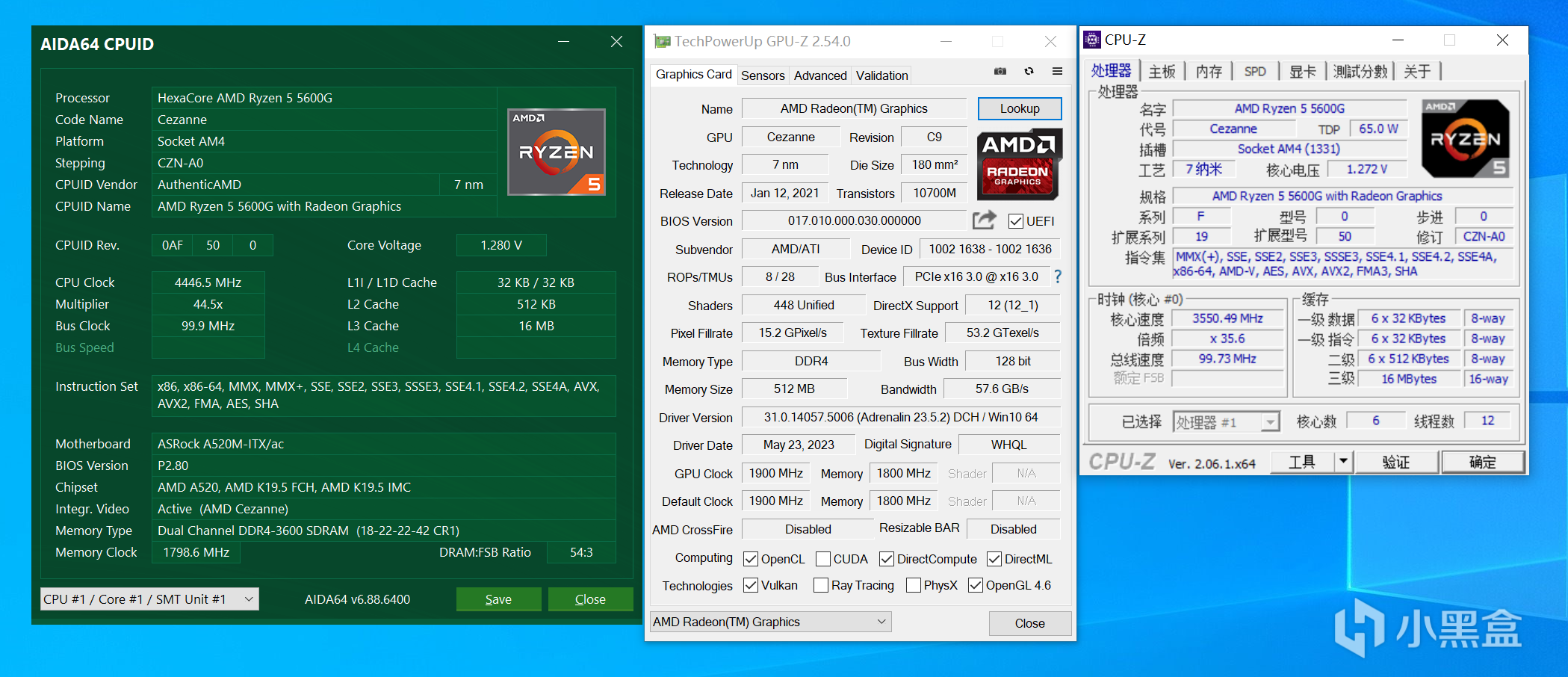

選擇XMP配置後,直接進入安裝系統環節,對於5600G來說最適合還是Windows 10,它不需要考慮任何調度問題,Windows 10佔用硬件資源也更小,安裝的是Adrenalin 23.5.2 WHQL最新顯卡和芯片組驅動。還有一方面多提一下,雖然這臺主機只能提供PCIe 3.0X16速率,但是對於大部分主流顯卡已經是完全滿足。

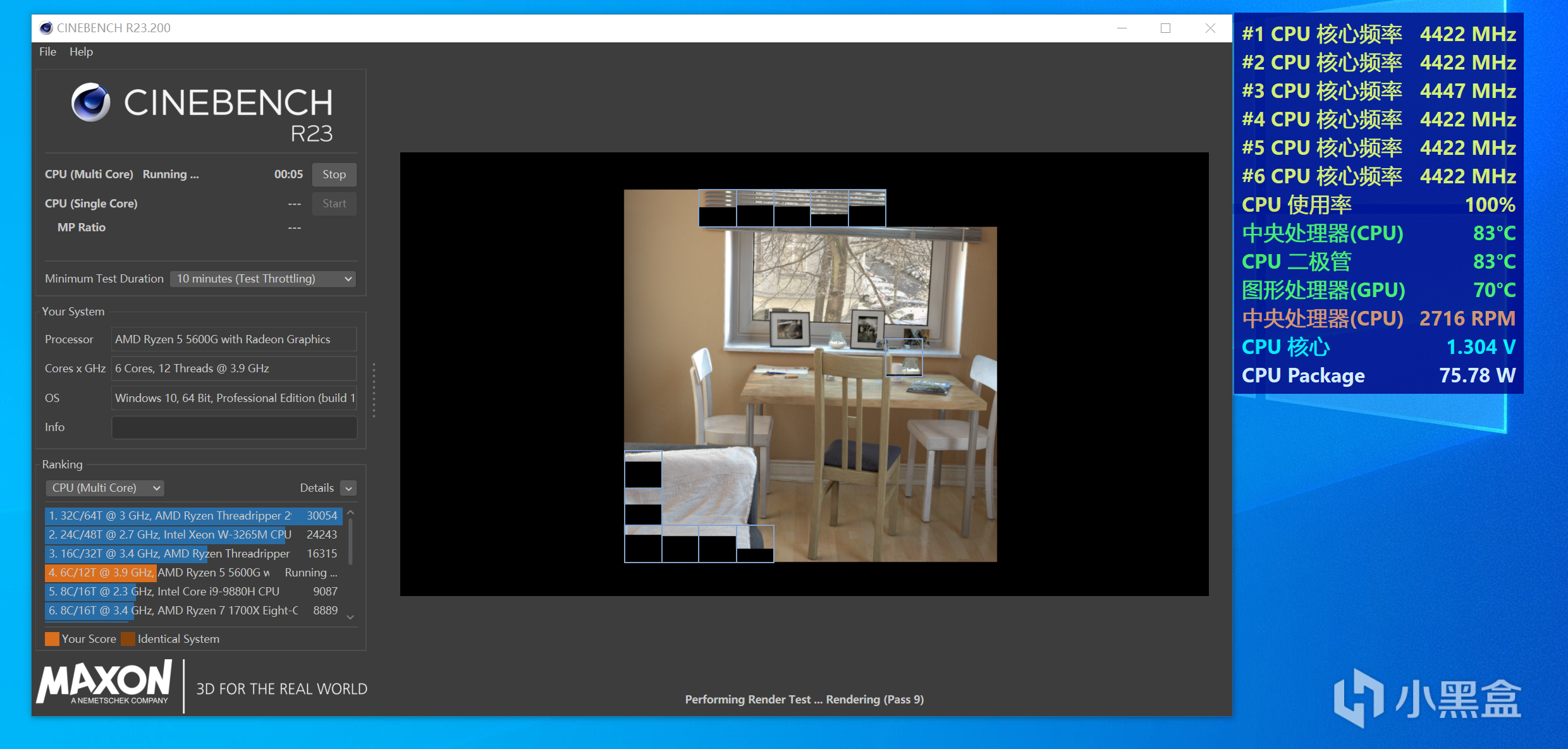

5600G屬於APU就只有A0步進了,10分鐘CINBENCH R23循環多核項目過後,5600G六個核心穩定4.4GHz左右,CPU軟件顯示功耗爲75W,核心電壓1.3V,CPU二極管溫度83℃,CPU散熱器滿載2700RPM,感覺效果還行有空降降CPU電壓,可調空間還是挺大的。

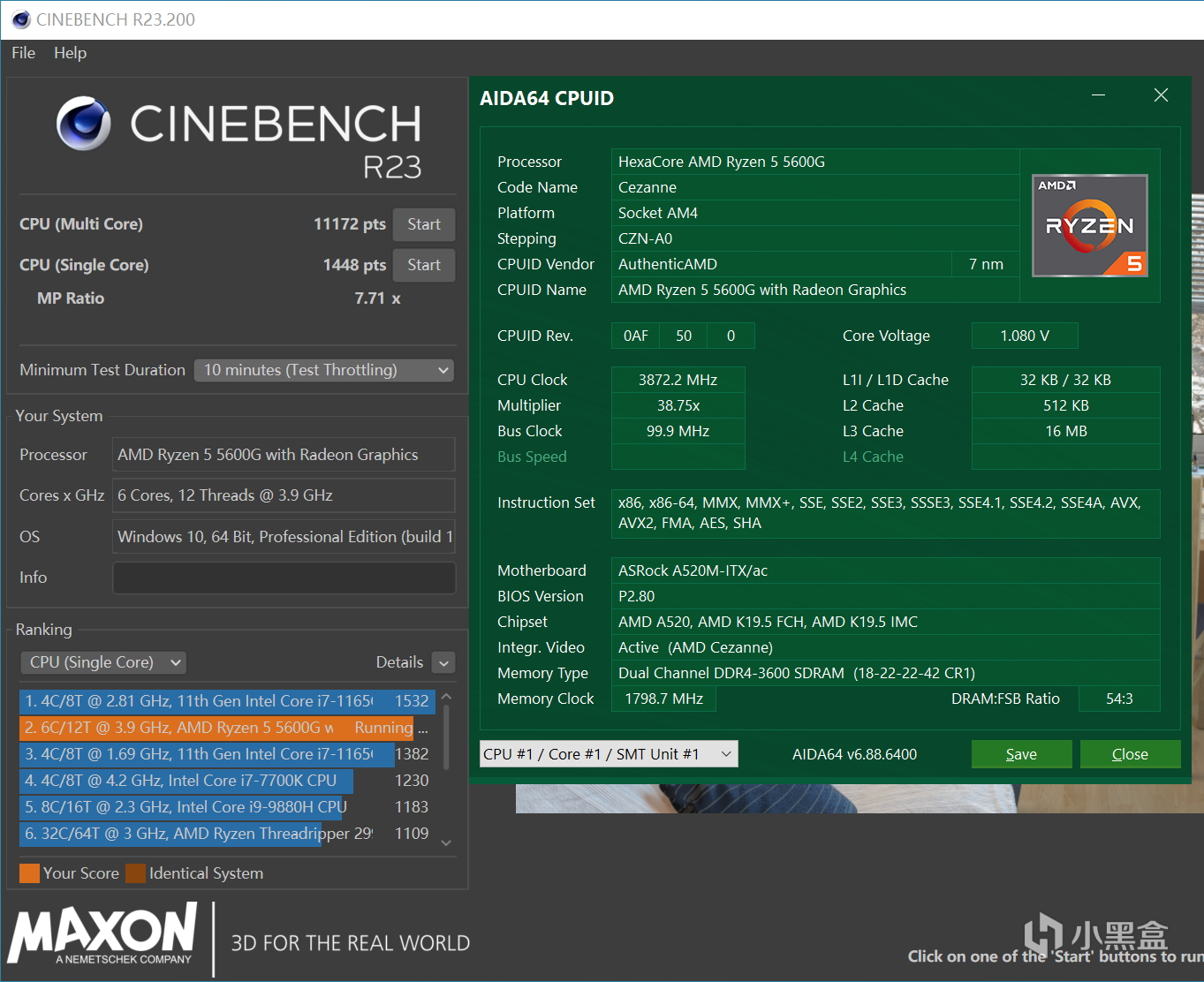

10分鐘CINBENCH R23循環多核+單核一輪跑分,5600G多核爲11172 pts,單核爲1448 pts,正常性能水平發揮,多核性能其實和5600X相比差距很小,主要還是單核方面落後一些。

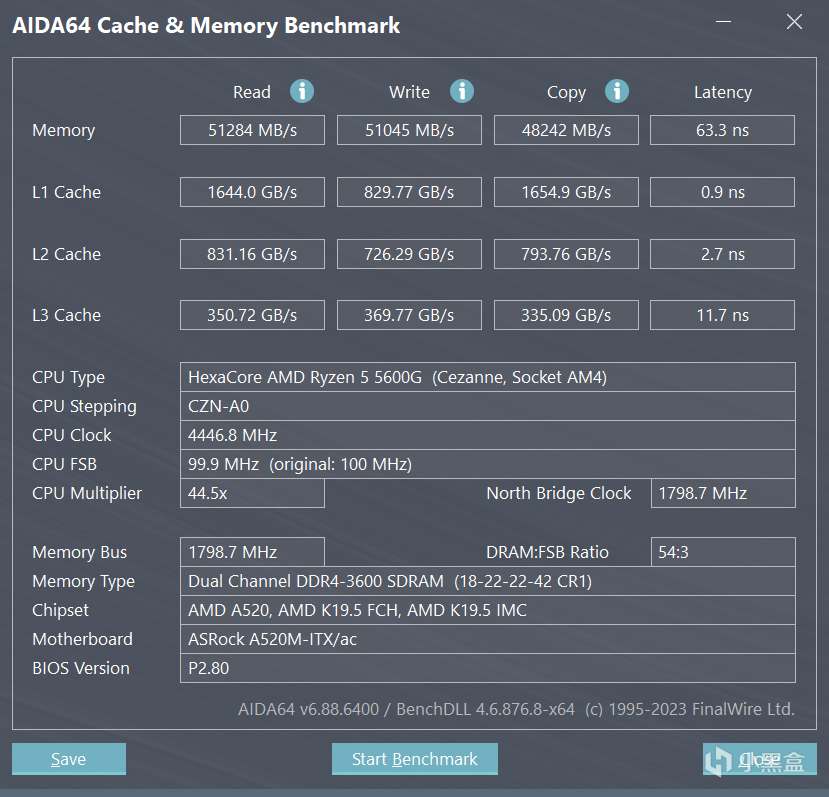

AIDA64緩存和內存測試,銀爵DDR4-3600開啓XMP 2.0配置,讀取速度爲51284 MB/s,寫入速度爲51045 MB/s,複製速度爲48242 MB/s,內存延時爲63.3ns,Zen 3架構的APU內存控制器是DDR4末代作品了,自然是優秀的,如果能超到FLCK頻率2000MHz,1:1情況下基本能做到50ns+。

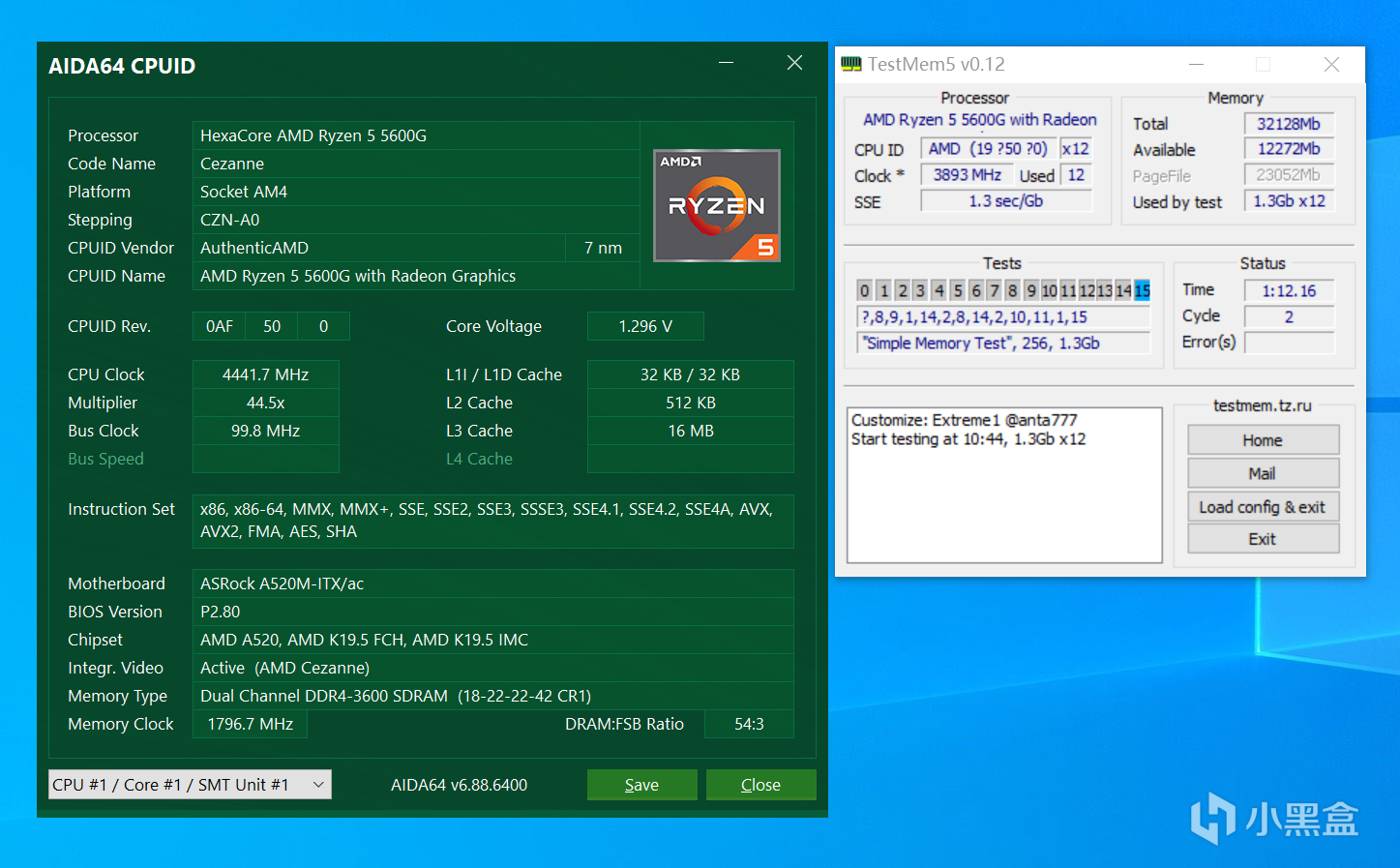

對於這種32GB大容量內存和A520入門級主板的組合(5600G這代內存控制器可放心),還是得謹慎點,經過硬核實測,XMP配置達成16GB*2 DDR4-3600狀態,是能夠在這款A520主板上通過一個多小時TestMen5@anta777烤機測試0錯誤的(時間不夠跑完了),日常使用絕對穩妥不藍屏了。

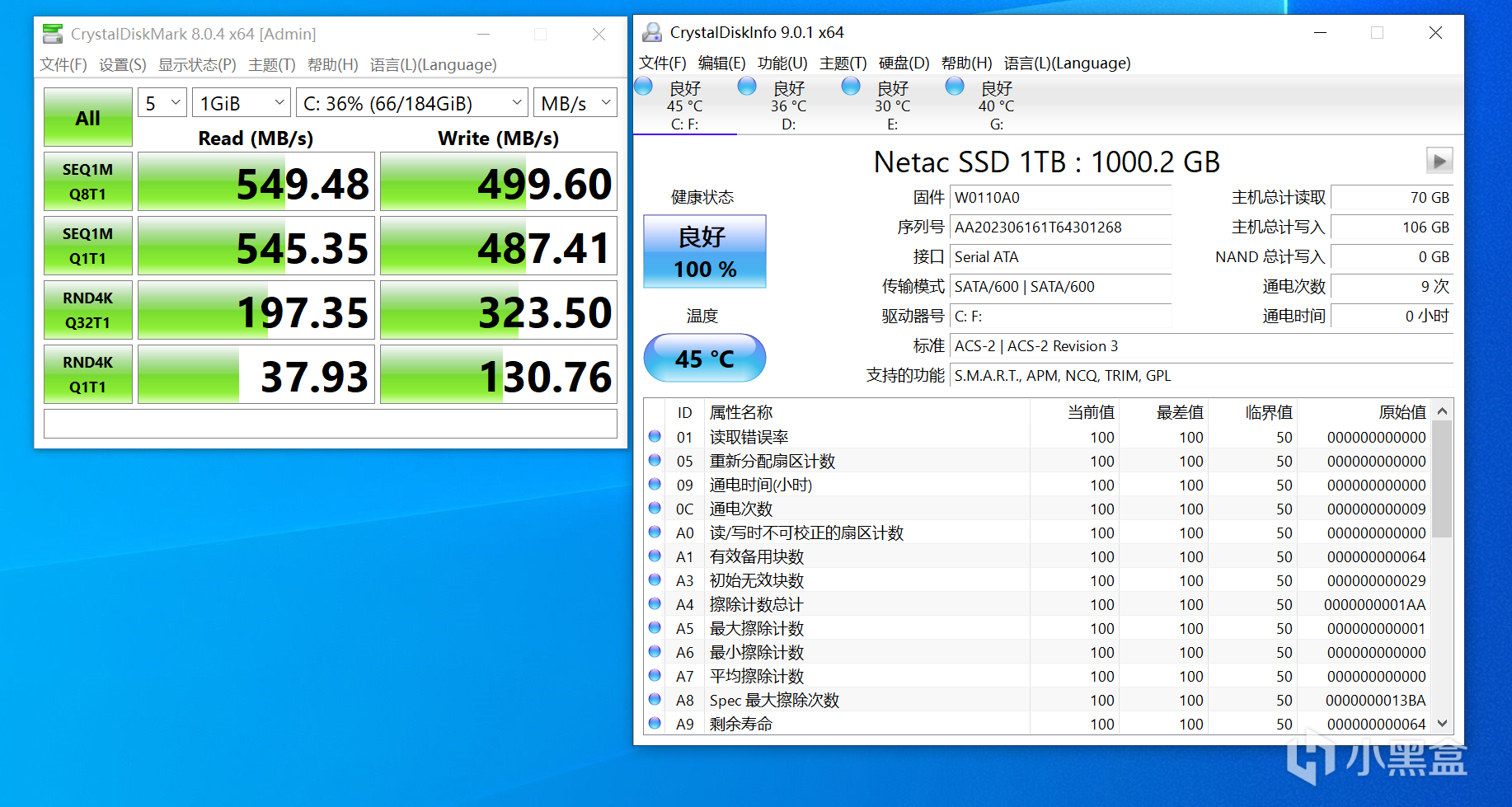

CrystalDiskMark峯值性能測試,朗科N550S 1TB順序讀取速度爲549.48 MB/s,順序寫入速度爲499.60 MB/s,和官方標稱基本相符,就是末代SATA3.0固態的性能水平,作爲系統盤已經滿足需求,跑分時最高溫度爲45℃,表現良好。

CrystalDiskMark峯值性能測試,朗科NV3000 1TB順序讀取速度爲3488.18 MB/s,順序寫入速度爲3222.35 MB/s,4K隨機讀寫IOPS讀寫速度分別達到552K IOPS和423K IOPS,和PCIe 4.0固態理論速度自然比不了,但在大部分日常使用環境中,就是不會感到差距的,跑分時搭載主板散熱片,最高溫度只有42℃,比SATA3.0固態還低。

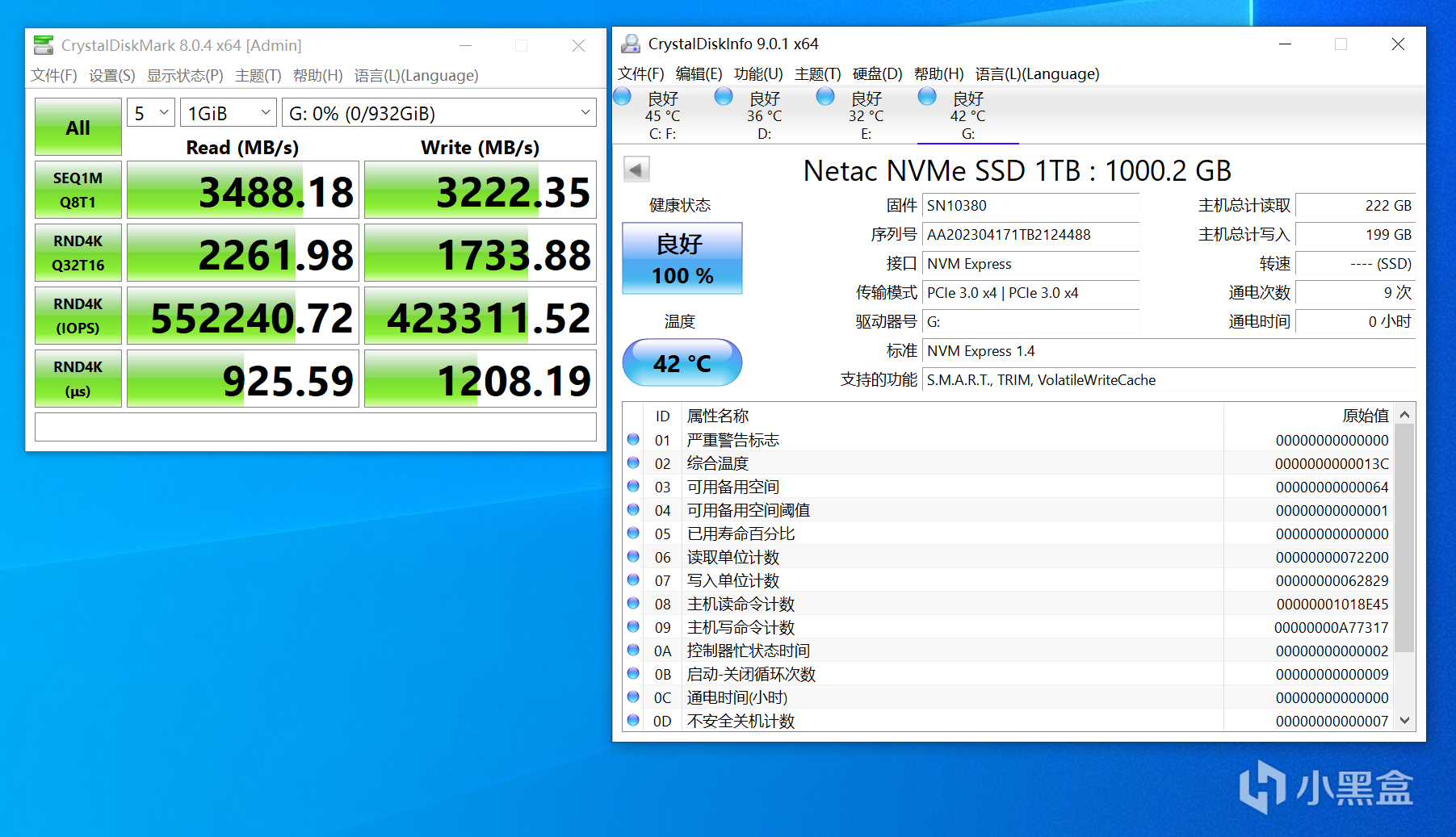

ATTO Disk Benchmarks QD1項目,設定大小是4GB,在0.5KB和1KB區間兩個SSD性能差距並不大,在2KB之後開始拉開逐漸拉大性能差距,兩者一致的是,在128KB區間之後,基本都能達到自身最大性能速率了。

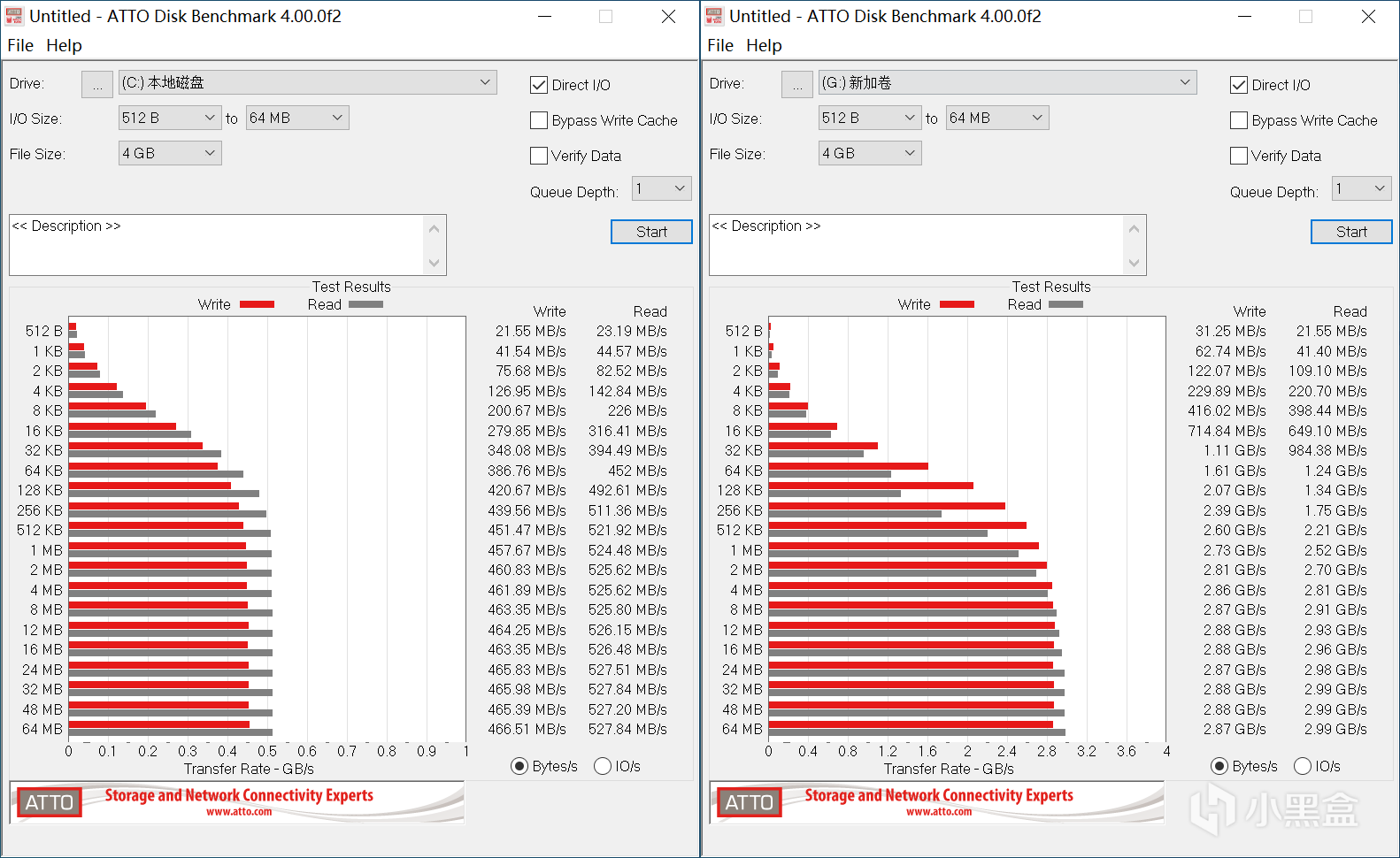

N550S 1TB已經作爲系統盤就不測全盤寫入了,這裏就測下NV3000 1TB,空盤狀態下,NV3000 1TB在模擬SLC緩存階段中,寫入速度可維持2300 MB/s-2800 MB/s之間,TLC原始階段爲360 MB/s左右,最後在擦除回收同時寫入時,速度爲127 MB/s,這個盤現階段只是用來存儲照片和視頻,足以滿足需求。

PugetBench for Photoshop基準測試,這臺5600G主機得分爲1026,跑分堪比目前一些高端筆記本,能滿足一些修圖需求了,萬一老爸退休後想做老法師呢?正合適了。

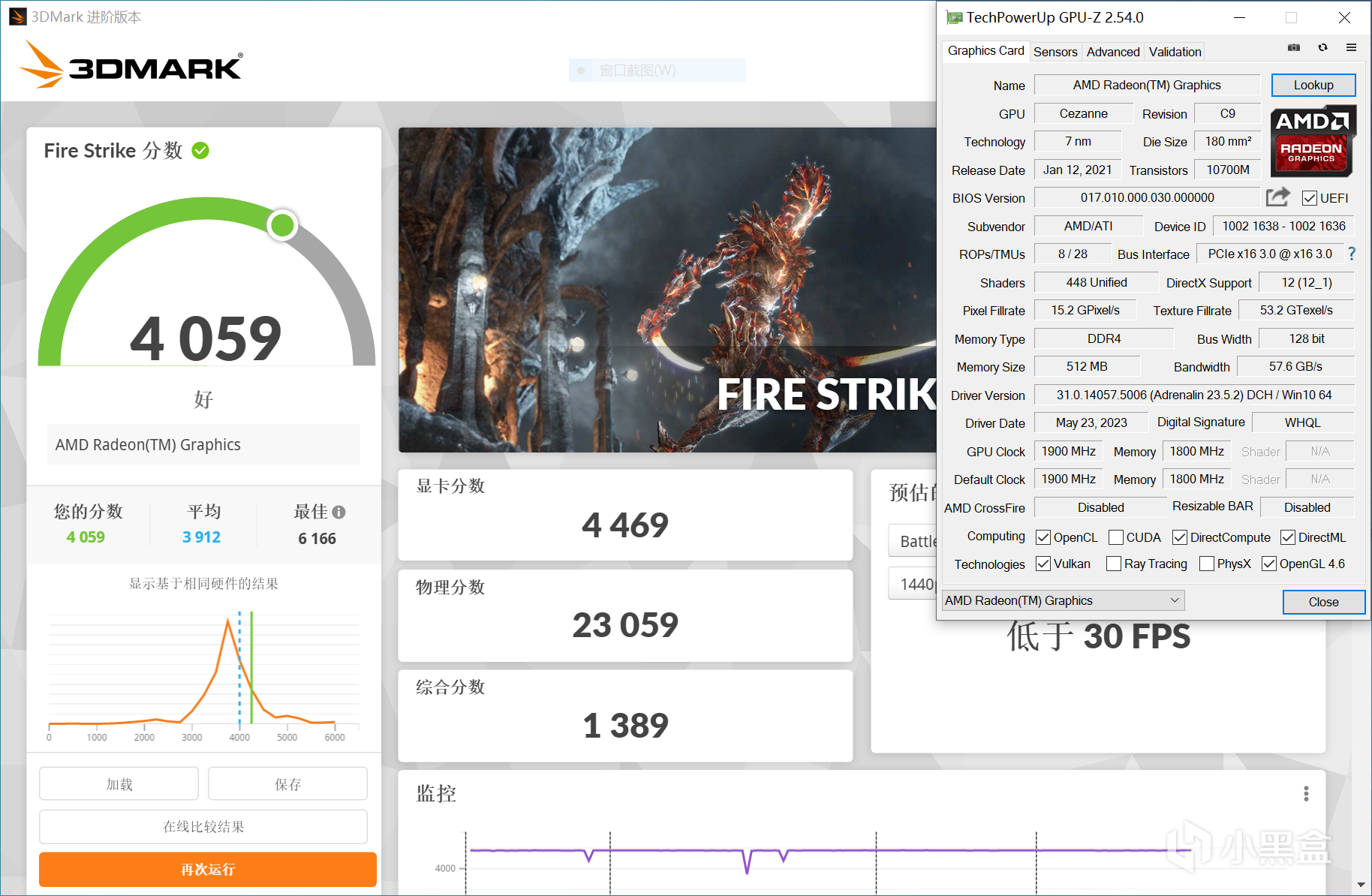

3DMark Fire Strike項目,5600G搭配16GB*2 DDR4-3600顯卡分數爲4496,相比GTX 750 Ti要高一些,核顯性能的關鍵是高頻內存、核心頻率,想深入折騰一下估計提高500分問題不大。

遊戲只是簡單跑了《暗黑破壞神4》,在1080P預設低畫質+低特效+FSR性能情況下,在刷怪時能跑到平均49fps,能滿足簡單網遊需求,《CS:GO》和《英雄聯盟》就更加不需要測,就能知道大概表現了。

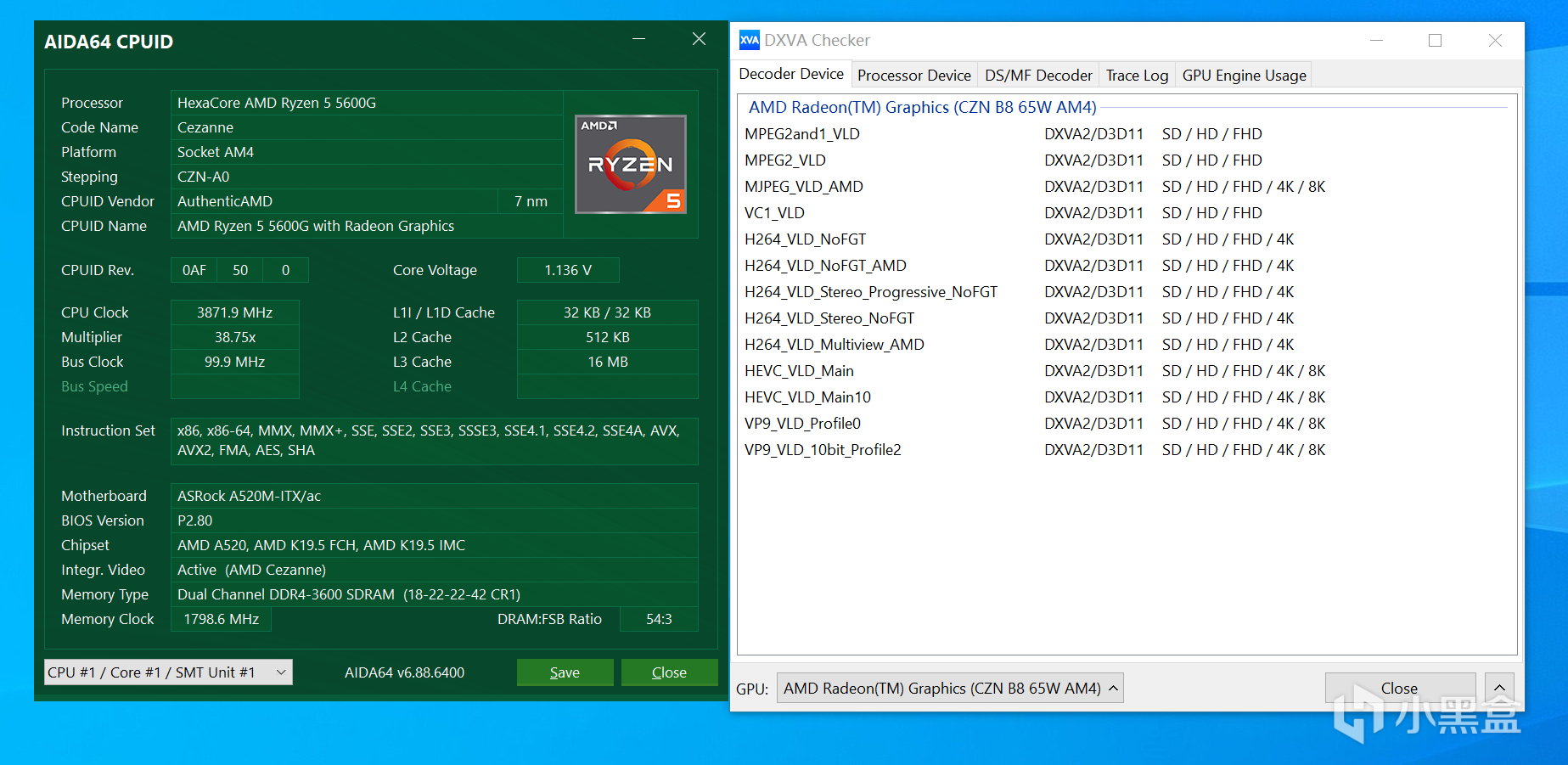

視頻解碼方面,Vega 7核顯最高支持HEVC格式的8K視頻,老爸日常只是看4K高碼片源,妥妥是性能過剩,至於最新AV1支不支持其實已經無關緊要了。

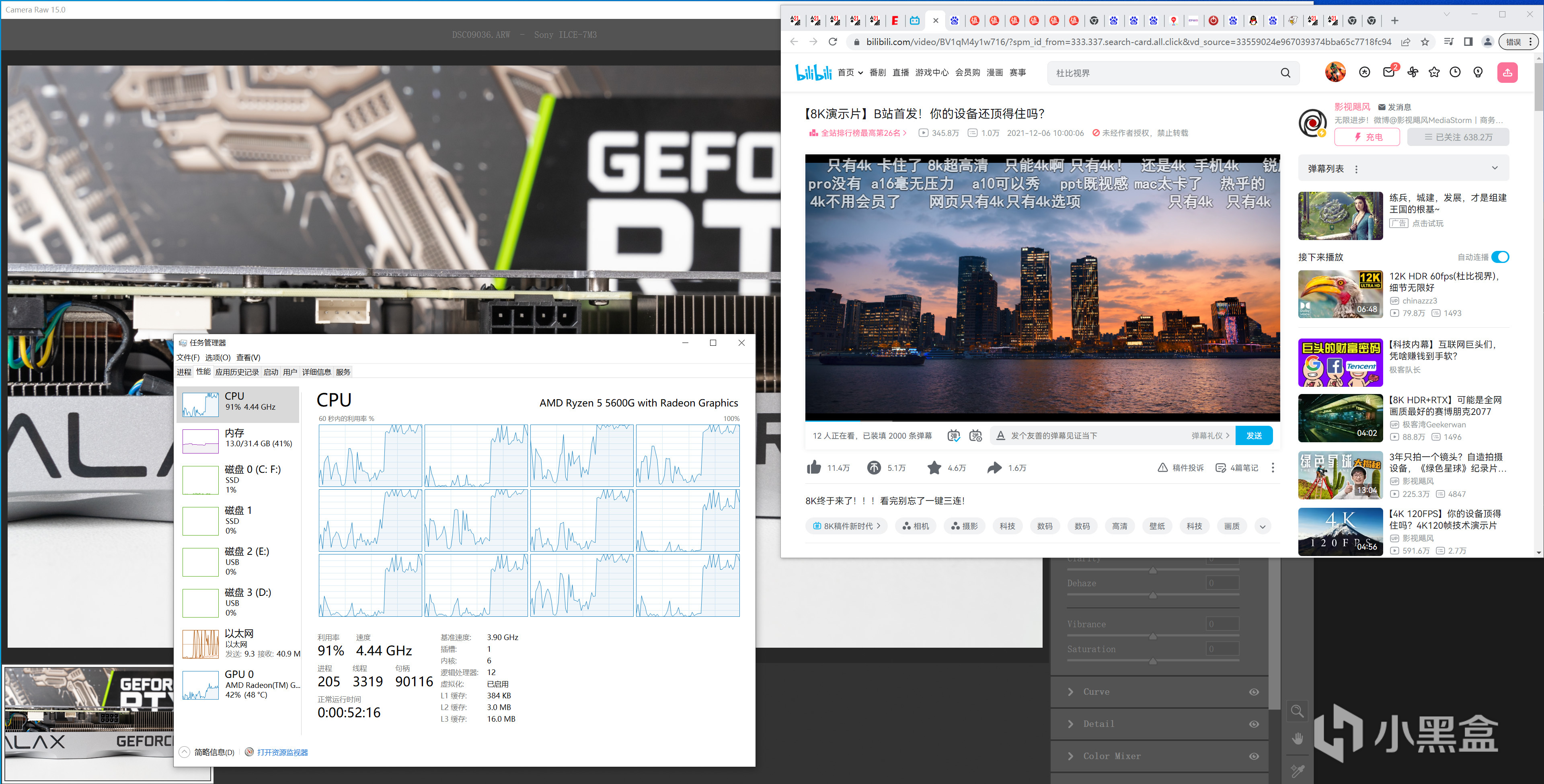

最後是多線程相關測試,按照老爸瘋狂開網頁的習慣,這裏打開30個網頁(其中有一個播放8K在線視頻,另外一個是在線直播),再打開PS Camera RAW進行修圖,這臺5600G主機CPU已經喫到90%以上佔用率,32GB內存喫了13GB,所以硬核一開始纔沒有考慮Core i3這種四核處理器,對於大部分日常場景來說,單核再強也不如多線程性能實在,16GB內存在現今也並非充裕了,當然這和個人使用習慣也有很大關係。

結語

這次裝機之旅實屬快樂,終於可以名正言順把家裏的老古董換掉了,作爲炒股衝浪用途的機器,確實不需要那麼精緻,但硬核就想把主機變得精緻一些,放在桌面上也更養眼,內存和固態價格白菜,往大容量方向考慮也是很正常思路,何況老爸就是需要大容量,至於後期升級方面,如果完全不考慮獨顯,可以選擇體積更小的機箱和功率更小的電源,或者嫌麻煩直接買現成的迷你電腦都行,本文分享到這已經全部結束,感謝支持。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[冬促好價第二彈]——繼續30款好價遊戲推薦!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/19/5fdefdd31dcd30c3e2f6fa016ab446d6.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)