前言

今年固態硬盤,實在太便宜了,讓人忍不住想剁手。

硬盤多了,硬盤位就很容易不夠用(尤其是筆記本)。如果想要把固態,當成外置的遊戲盤或者數據盤,長期連接電腦使用,一個常見的方法,是接一個移動硬盤盒,把固態當成 U 盤。

但是,不少固態的發熱都比較大。而目前的硬盤盒,基本都只依賴金屬外殼散熱,不一定能充分把熱量散走。如果硬盤長期工作在高溫狀態,輕則速度變慢,重則掉盤,還會損害壽命。

因此,爲了追求外接硬盤的長期穩定工作,我決定 DIY 一個散熱拉滿的硬盤擴展塢。

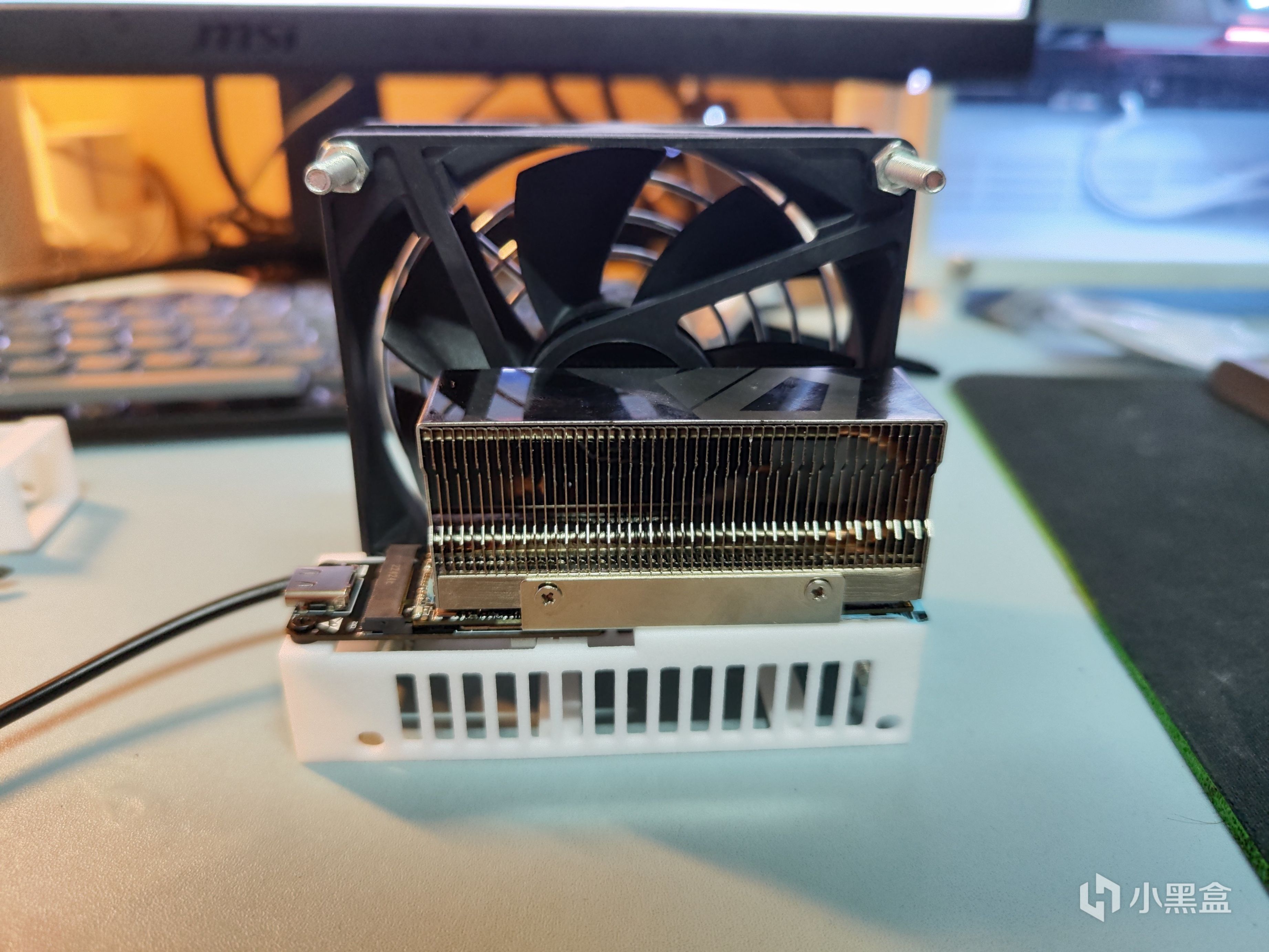

直接上外觀圖:

背面

正面

直接上了散熱鰭片 + 大風扇,雙重散熱組合,足以輕鬆應對一切固態的發熱。

連鎧俠 RC20 這種發熱大戶,在滿負載時,溫度都只有 34 度!

配件選用

爲了製作這個擴展塢,我使用了以下材料:

- M.2 轉 Type-C 轉接板(ITGZ RTL9210b 主控)

- 9cm 臺式機風扇(改 USB 供電)

- 固態散熱鰭片(ID-COOLING Zero M15)

- 組裝支架(自行設計並打印)

- 導熱墊片、M2 固定螺栓、螺母若干。

ITGZ 是佳翼旗下的品牌,固態硬盤盒廣受好評,因此選擇了它的轉接板。轉接板使用RTL9210b 主控,最大速度 10Gbps,支持 NVMe/SATA 雙協議,在性能和溫度控制上,也都有不錯的表現。

固態散熱器一般都是爲 PCIE 5.0 的高發熱固態準備的。我選擇了小巧且便宜的 ID-COOLING Zero M15,應對硬盤盒的散熱,絕對是綽綽有餘了。

風扇並不需要很大的風量,因此隨便買了一個,用起來靜音即可。

結構設計

爲了把這些零件組裝到一起,我使用 SolidWorks 軟件,自行設計了用於裝配和固定的支架。

爲了方便小夥伴 DIY,模型直接分享給大家,有需要的小夥伴,可以到評論區自取。

建議大家使用尼龍材料進行 3D 打印,可以耐高溫,並擁有不錯的強度。由於模型本身體積較小,花費不高,僅需 20 元左右。

在組裝的時候,首先要安裝 M.2轉接板。轉接板上有兩個螺絲孔,使用 M2*8 的螺栓和 M2 的螺母,把它固定在支架的前端。

隨後,安裝 9cm 風扇。最好安裝在支架的左側,同時向鰭片吹風(LOGO 面朝裏)。

最後,按照固態散熱鰭片的安裝說明,把固態硬盤夾在散熱片上。把帶着散熱片的固態,插到轉接板上,就大功告成了!

性能測試

爲了實際檢驗這個 DIY 擴展塢的散熱性能,使用公認的發熱大戶:鎧俠 RC20 進行測試。

測試過程中,使用 TxBENCH 固態評測軟件,連續滿負載寫入10分鐘,並通過 CrystalDiskInfo 進行溫度監控。室內溫度約爲 25 度。

在開始測試前,RC20 裸盤的溫度爲 31 度。

RC20 空負載溫度

首先,把 RC20 放在正常的金屬硬盤盒裏,進行連續寫入測試。

爲了控制變量,硬盤盒使用了同爲 RTL9210b 主控的山澤,並保證了導熱墊與金屬外殼緊密貼合。

連續寫入 10 分鐘後,溫度達到了 58 度,已經十分逼近 60 度的熱量警戒值。

普通金屬硬盤盒,壓力測試後溫度(滿負載寫入 10 分鐘)

測試完成後,把 RC20 換到 DIY 硬盤擴展塢裏,重新進行同樣的連續寫入測試。

DIY 的降溫效果極爲顯著:連續寫入 10 分鐘後,溫度僅爲 34 度!也就是說,相比與普通硬盤盒,DIY 的硬盤盒讓硬盤的溫度足足降低了 24 度!

另外,在寫入測試結束後,RC20 的溫度,就在 10 幾秒鐘後,直接降到了 29 度,只比環境溫度高了 3 度。

DIY 硬盤擴展塢,壓力測試後溫度(滿負載寫入 10 分鐘)

效果好得有些誇張了。這說明,大風扇 + 專用鰭片的散熱效果,對於固態硬盤已經是高度冗餘的了。

結語

這次桌面擴展塢的 DIY ,無疑是非常成功的。

雖然這樣的設計,已經沒有便攜性可言,但卻非常適合放在桌面上、長期連接電腦來使用。

重要的是,在雙重散熱的威力下,“發熱”這個因素,已經不可能成爲影響硬盤穩定性的條件了。

-----------------------------

往期推薦:

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com