我喜歡電影,但我並不認爲自己“熱愛”電影。哪怕是我曾經最喜歡的片子,也不可能看三遍以上。但流浪地球2,我卻在兩週內,跑到電影院反覆觀看了四遍。很難形容自己對這部電影的感情,事實上,在這四次觀影體驗中,我所體會到的感情都有所不同。或是感動,或是喜悅,或是興奮,或是擔憂。但如果非要找一個最最根本,最最核心的感受,那一定是“感動”。這部電影,爲我帶來了深沉又持久,熱烈而燦爛的感動。這股感動是複雜的,是對故事的,對特效的,對演技的,說到底,是對電影製作團隊所展現的那份熱情。網上已經有了許多關於劇情的分析與解讀,遠比我所想的要完善,要豐富。而我今天想做的,便是從製作的角度,依據《流浪地球二電影製作手記》,藉助文字的力量,剖析這份熱情,分享這份感動。

飽和式的極限創作

逾十萬字的世界觀文件,盡萬張分鏡畫稿,八百多頁的VI手冊,一百八十組大小場景,超九十萬平方米的搭景面積。。。。事實上各類誇張的數據遠比我列在文章中要多得多,而他們不過是流浪地球二在製作過程中的一小部分,可僅僅是用鍵盤把他們打在屏幕上,我就已經感到了擔憂與壓力,甚至是恐懼。假如這些數據被一部國產科幻電影作爲宣傳物料列在海報上,我一定會對此嗤之以鼻,不僅會懷疑真實性,更會懷疑必要性。“這樣做,有必要嗎?”

如今,市場與口碑已經給出了答案。可假若沒有呢?假若這部電影沒有很高的票房,沒有盛讚的口碑,製作組還會認爲“有必要”嗎?我相信,他們的回答是肯定的。因爲早在一切的開始,他們就下定決心要攀上這座高山,不是爲了山頂的寶藏,而是因爲對山峯本身的敬畏與嚮往,就如同《流浪地球二製作手記》的序言--“因爲山就在那裏。”

沒有一部電影是完美的,也不可能有一部電影是每個人都喜愛的。可無論你是否喜歡這部電影,不可否認,片中出現的各類科幻造物,給人的感受是震撼的,是無與倫比的。因此我會從先從視覺的角度開始,嘗試分析製作的努力。在美術設計層面,不同於部分科幻片,製作組相比未來感,更加強調寫實感,乃至於刻意“避開”未來感。製作組在訪談中也提到,“我們把這部電影更加看作寫實災難片,而不是科幻片。”由此可見他們對“真實”的追求。這股“真實”不僅來自於直觀的視覺角度,更顯露在內在的邏輯之中。

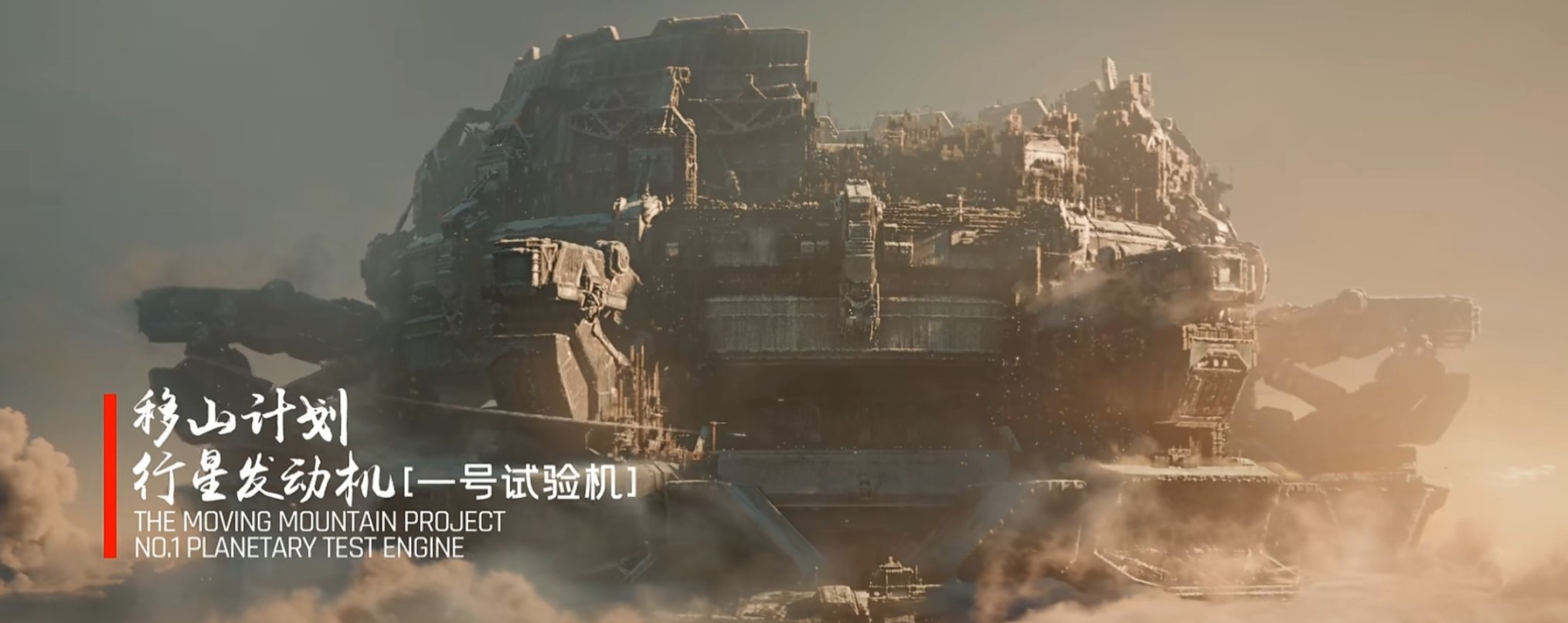

以行星發動機爲例,它作爲片中重要的工程建築奇觀,同時具有“奇觀”與“工程建築”兩種屬性。作爲“奇觀”,他有着比珠峯更高的高度,在其中飛行的飛機,好比滄海中的一粟,是那樣的渺小,那樣的微不足道。可他同時又是一項“工程建築”,是“移山”計劃的靈魂與核心。是無數科研人員與建築工人實現的勞動結晶,而不是從天而降的神之奇蹟。

爲了在這兩種矛盾的屬性中尋找一個平衡點,製作組可謂是煞費苦心。作爲一部史詩屬性極強的科幻電影,片中橫跨了數十年的時間。滄海桑田,這些時間可以改變很多,爲此,製作組特意設計了行星發動機的四個版本,對應片中四個不同的時間點,四個不同的建設階段--地基剛剛建成,30%完成度,70%完成度,100%完成度。再來,有一條完整的設計原則貫穿其中————大量應用筆直線條,強調正確的比例關係,紋理和細節。以此來從時間與變化的角度展現其“真實可信”。如若單獨地看待某一階段,效果也是同樣的。製作組對發動機的細節比例,區域功能乃至建造材料等都進行了深入的加工設計————龍門吊,腳手架,支撐結構與發動機升降裝置的合理性,乃至是物資運送系統等等。整臺發動機的製作共運用了超七萬個資產元素,多達三十五億個面數,耗時三個多月才最終完成。在電影的開篇,劉培強和張鵬駕駛戰鬥機在其上飛躍,穿梭,就好像是海鷗在諾亞方舟上滑翔,如此的震撼,如此的偉大。

飛機穿梭於其中,猶如空中之蜉蝣

此兩者,同樣是救贖人類的奇蹟,不同的是,後者產自神明的啓示與憐憫,前者則誕於人類的智慧與勇氣。

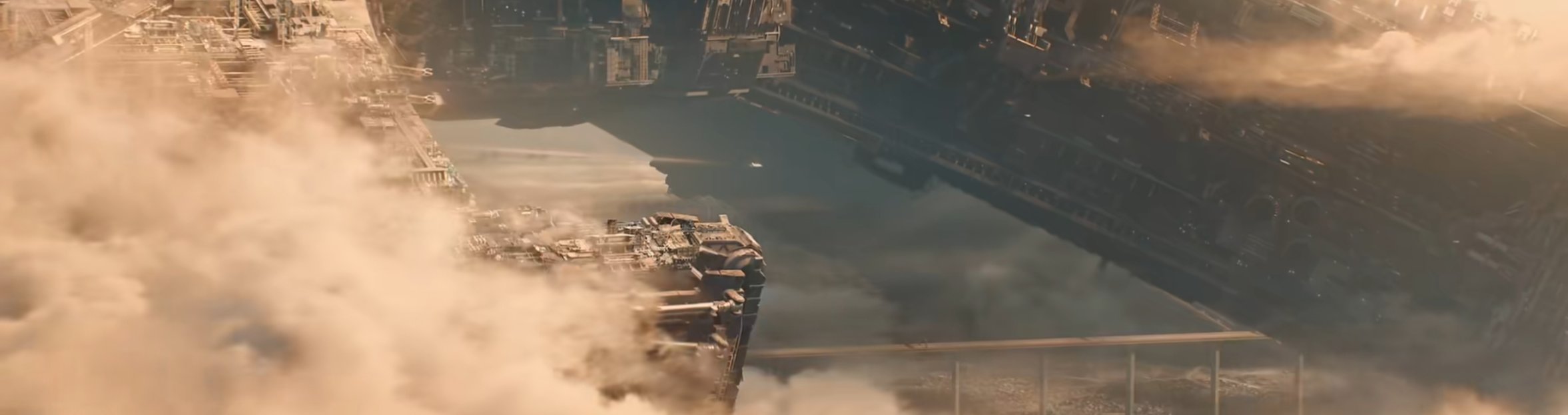

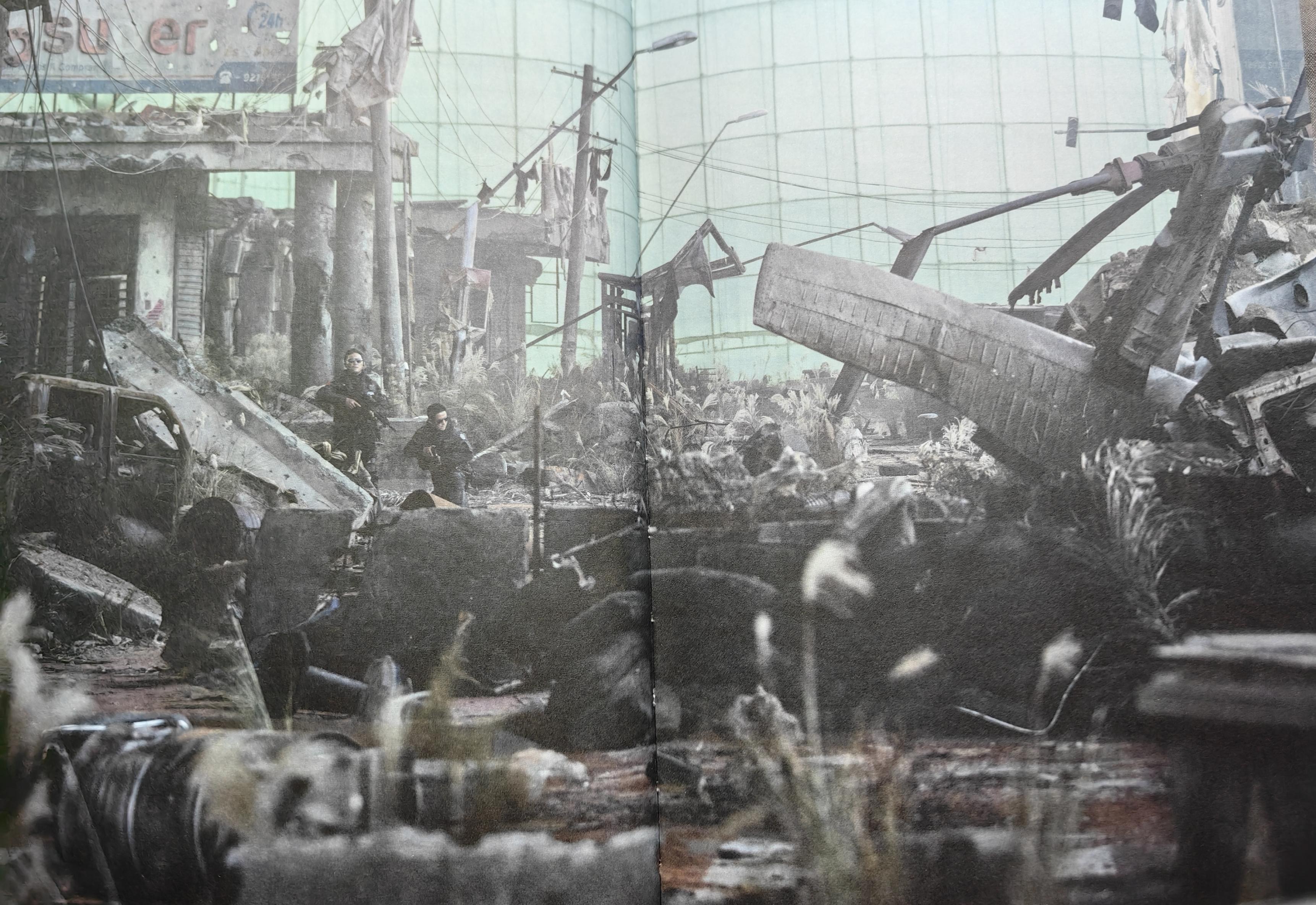

除了行星發動機這樣的工業巨獸,在難以察覺的細微之處,製作組同樣花盡了心思。不知大家是否還記得,影片一開始,張鵬帶着劉培強掃墓,而他們掃墓的地點是利波維爾的戰場廢墟,這裏經過長時間的戰亂與廢棄,呈現出一片荒涼破敗的蕭瑟景象————被破壞的存款機,碎裂的玻璃,骯髒的海報,被炮彈擊中的房角以及遍地的雜草。

沒錯,遍地的雜草,不知大家在生活中是否認真的觀察過腳下的雜草呢?即便是如此微不足道,彷彿理所應當就應該存在於此地的無數雜草,也無一不經過製作組的精心設計。他們從種類與時間兩種層面對雜草進行處理製作。不同品種的草,不同年代的草————新生的雜草,五年前的乾草,十年前的枯草。每一個都如此相似,卻又不盡相同。設計出來後,再按照鏡頭的遠近,以不同的層次將它們安置在場景中合適的位置,以此得到最佳的效果。當你問到製作組爲什大費周折地去做個小草的時候,他會告訴你“如果只是一種草,看上去就會有些假。”

形態各異的雜草

私以爲,這已經超出了一名電影工作者對待作品的態度範疇,這更像是一種熱愛,一種尊敬,一種純粹的,發自內心的,沒有任何理由的,猶如自然界中存在的雜草般,理所應當的,母愛般的感情。是神明對其造物的感情。

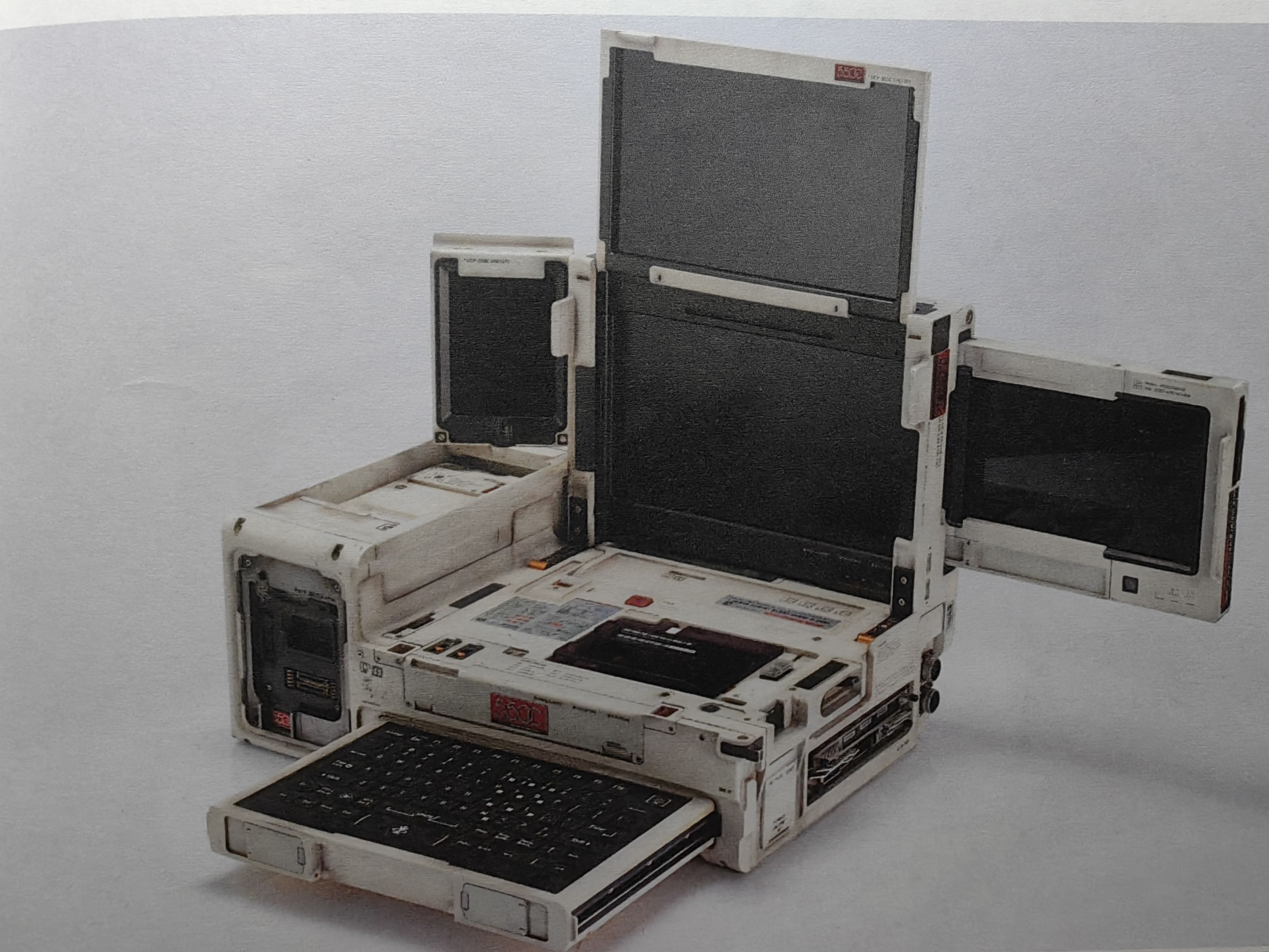

除了美術設計,本作的道具製作也一直被廣大影迷所津津樂道。鑑於本作的道具數量實在是不勝枚舉,我便挑出一些,和大家分享一下。電影中存在明暗兩條故事線,與有着三位主角的明線不同,暗線有着唯一且絕對的主角,MOSS,或者說550w,亦或是550系列。在550系列的道具製作中,“質感”一直是最最重要的關鍵詞。

550A

爲了追求質感,550系列除了使用符合現實使用場景的舊化塗裝與裝飾外,還做出許多符合顯示邏輯的真實設計,並在製作道具時全部採用“真材實料”,甚至臨時上網學習踩縫紉機,只爲做出來一個質量優秀的減震軟包。這樣的執着是卓有成效的, 使得觀衆在電影院看到了一個真實可信的550計算機,但同時也導致了一些問題,最大的問題便是“沉重”,是的,550全系列都過於沉重了,導致主創成員每一個人初上手都拿不起來,更不要提一遍遍地拍攝了。最後只得忍痛割愛,連夜拿鋸子開膛,砍掉(字面意思)所有看不見的地方,才終於方便拍攝。

550c

而最受歡迎的moss雖然大體看上去與前作中的形象沒有差別,實際上做出了許多改變,比如增加小屏幕,以及調整攝像頭,增強其“眼睛”的特徵,並強調這隻“眼睛”背後的深邃感。使其形象更經得起推敲,更加真實可信,也更加突顯出電影中所展現的那股“爲了拯救你,我需要毀滅你”的純粹的理智,肅殺與冷血。

第一部與第二部的moss

而在moss之外,同樣有一個機器形象得到了觀衆的喜愛,只不過與moss的形象可以說是完全相反,即門框機器人。

準備入水的門框機器人

起初製作組希望製作一個不同於大多數科幻片中出現的人形機甲風軍事機器人,卻一直沒有思路。直到郭凡導演的一幅草圖,推動大家開始往“門框”的方向思考,設計出他的傳感關節結構,運動邏輯等等,逐漸設計出來一個完全不同以往的機器人造型。門框機器人身上的每一個零部件,無論是燈,外殼,腿部零件等等,都需要畫出圖紙來進行細化,直到可以執行製作。

更難能可貴的是,製作組在門框機器人的的製作過程中,逐漸衍生出了一套完整的創意設計體系————以日常生活用品爲原型,統一極簡的造型風格,以及模塊化與功能性的特點等等。並在後續衍生出了“笨笨”這樣的機器狗,筷子樣式的月球機器人等設計。

機器狗“笨笨”

而門框機器人作爲一個本身沒有朝着“仿生”方向走的機器人,也逐漸在製作組心中萌發了感情。“它跑起來像鴕鳥似的,很搞笑。”“我們希望在它最後犧牲的時候,觀衆會像我們一樣難過。”

不知道大家在觀看電影時,有沒有仔細觀察過不同場景下,不同人物的着裝,打扮,乃至他們的髮型與身上的掛飾。事實上,本作在造型設計方面不可謂不下心思。以片中出現多次的聯合政府大會爲例,每次涉及到與其相關的鏡頭,都會出現大量來自各國各界的各類人士,而他們的穿着打扮自然也不盡相同。爲了實現“真實可信”的目標,製作組結合不同國家的地理,文化,經濟乃至宗教等等要素,準備了近七百套服裝,甚至部分民族服飾的面料印染與手工製作也被考慮在內。而在實際拍攝時,製作組還需要結合不通國家演員的面孔來調整服飾,也進一步增加了拍攝的難度。

各式各樣的服裝

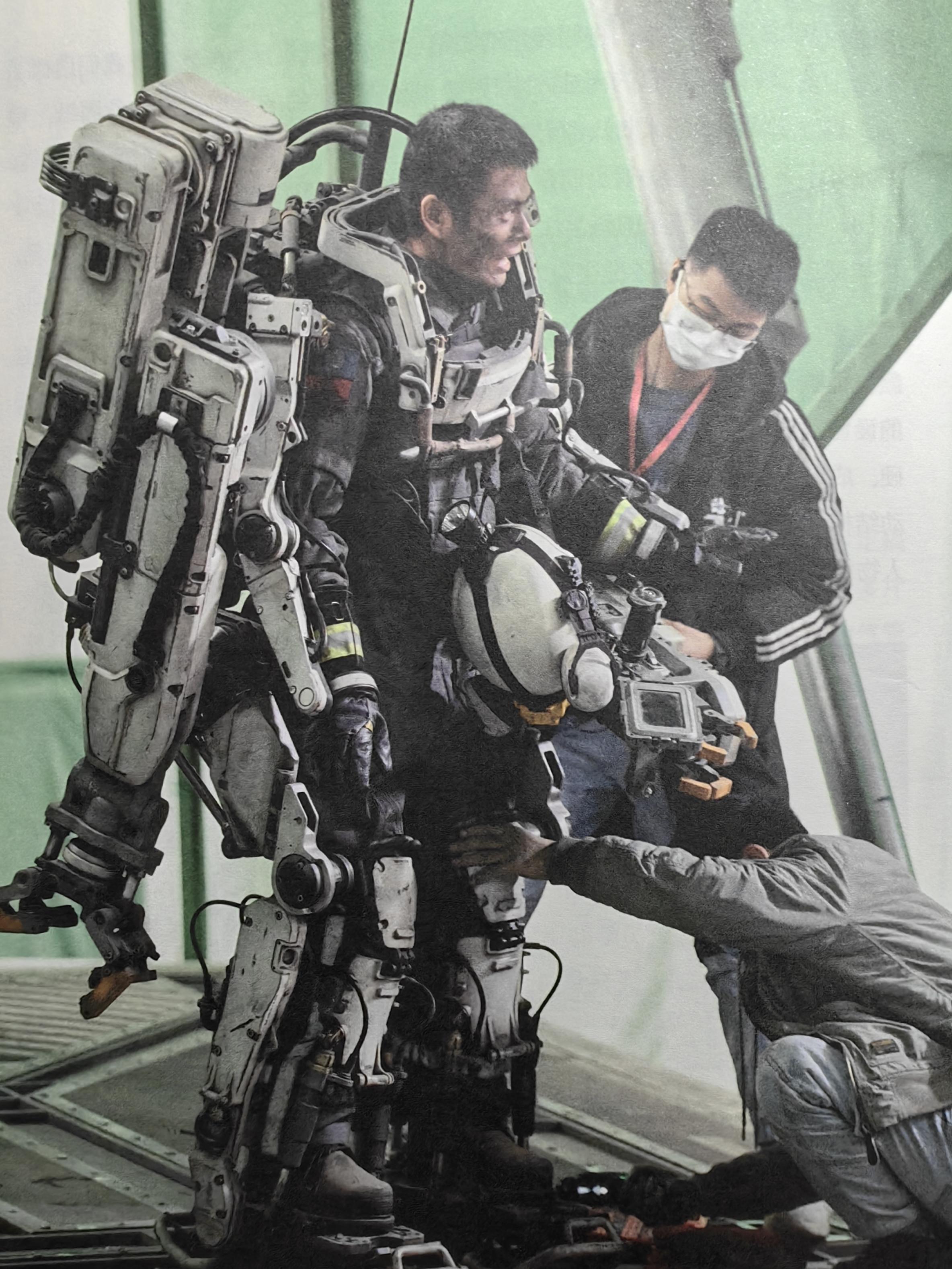

不僅僅是政治場面的不同着裝,在各類富有有科幻特色的特殊裝備中,製作組也近可能的實現面面俱到,連外骨骼裝甲也製作了軍用,工程用等多個種類。要知道,以往這些難度較高的道具製作,大多是由維塔工作室製作的,包括本作中的黃色大氣潛水服也是如此。

而外骨骼裝甲很大程度上就是由於維塔工期不足,製作組纔不得不自己進行製作的。而最終效果也是有目共睹的,個人認爲已經完全和國外大部分高水平工作室處在一個層次。本作的工程外骨骼裝甲的製作難點不僅在於作爲“道具”的“質感”,更在於作爲“服裝”的“可穿戴性”。爲了實現“質感”,該裝甲迭代了四個版本,全身上下五十多個零件,重要接近三十千克。要知道這樣的“龐然大物”可不分大小號,不同體型的人想穿在身上都不容易,更別提還要能較爲靈活的運動————轉腰,蹲起,抬手。爲此,製作組設計出一套通用的標準,對裝甲上不同部位的用料,關節拐點,強化結構,可調節性,伸縮性等等都做出了規定和要求。即便如此,因爲裝甲受力點的在肩膀上而不在手臂上,演員在穿戴時就需要更加用力才能動起來,這就爲要實現設定中要求的“助力”效果與表揚提出了更高的要求。外骨骼裝甲作爲所有服飾與道具中製作週期最長的,其所呈現出的效果令郭導也感慨萬千。“哎,我們也能做這個東西了。”

在文章開篇,我提到了製作組對“雜草”這種細微之處的執着與態度。這樣的細微之處全篇還有許多,我個人感覺存在感最強,出現最多的,就是科幻作品中無處不在的UI。

相信大家一定注意到了,本片中存在大量的UI,無論是戰鬥機的屏幕,還是550A在模擬圖丫丫時的畫面邊緣,包括作戰室中的衆多大屏幕,更不用提無數一閃而過的平板,筆記本等等。

僅有幾秒的畫面,也存在數百個精心製作的UI

在超過十個月的時間中,製作組創作了超過一千二百中UI,範圍包括海陸空以及太空等所有環境,顯示設備幾乎包括了所有的可見顯示屏,工作量足足達到了第一部的四倍。爲了實現衆多UI內在邏輯的統一與標準,製作組專門制訂了大量的設計規範————中文字體採用思源黑體,界面顏色規範這個題採用深灰色系,界面邊框設計要避免斜線構成等等。

UI的作用是廣泛的,不只是冰冷直觀地展現各類參數,更是蘊藏着埋在理性之下的情感。

圖丫丫的模擬界面

在550A對圖丫丫的模擬實驗中,位於畫面左邊的是諸多具體參數,包括幀率,溫度,空間面積,屏幕顯示類型等等。上方顯示了550A的內存佔用達到了60%,右邊則是550A的攝像頭畫面,展現出的是圖丫丫所看到的景象,而屏幕的最下方,則是全片中最令人揪心的UI———圖丫丫的生命倒計時。倒計時結合了進度條與具體時間數字兩種顯示方式,無一不在提醒圖航宇他女兒的生命之脆弱,之短暫。如果你再仔細一點,會發現在數字的旁邊還有一個暫停鍵,是的,暫停鍵。也就是說,在550A所模擬的圖丫丫“死亡”之際,圖恆宇是可以選擇停止它的模擬,保留她的生命。但在電影中,他不曾一次按下這個按鈕,哪怕是任由圖丫丫獨自在狹窄的黑暗中恐懼與嚎哭,他也沒有按下一次暫停鍵。難道他不痛心麼?他一定是痛心的,但他作爲一名科研工作者,比誰都明白,對於丫丫而言,按下暫停毫無意義。或許在他內心深處,希望能夠銘記這段痛苦,這股悲傷,來堅定自己復活丫丫的信念。歸根到底,我認爲,他確實害怕丫丫的死亡,但又更加渴望丫丫的“活着”,也就是從始至終圖恆宇的最高信念————“我要給丫丫,完整的一生。”

隱祕於角落的危難

一部電影的製作,並不是脫離生活,浮於高空的。這不單是指電影的內容,包括幕後的製作,更是如此。甚至一些人們生活稀鬆平常的事,也可能會成爲其中的危難與挑戰。比如喫飯,住宿,說話,甚至是姓名。相信大家在看電影的時候已經發現了,本作的羣演數量是異常之多的。

數量衆多的羣衆演員

本作有近三萬人次的演員總數,爲了滿足創作的需要,其中近兩萬人次爲外籍羣衆演員。

民以食爲天,演員們的飲食是一個重要的問題。爲此劇組特意準備了一個單獨的食堂,可誰知人數還是太多,只得進一步擴大場所。問題不斷出現,每解決一個,就會再出現一個。出入口不夠,排隊太長,放飯的人手不夠,桌子有限等等等等“問題像打地鼠一樣,打一個冒一個”。

住宿方面,每天都有幾百個外籍演員同時入組,爲了滿足在流亭機場拍攝的要求,製作組把青島影都附近允許外籍人員住宿的酒店全部住滿了,整整十七家。

而在“說話”方面,吸收前作在海報上外語使用不規範的經驗,特意邀請了北京外國語大學十五個雨中的同學線上協力,輔助實行外語校對工作。除此之外,導演組還特別招募了一組專業翻譯團隊。即便如此,挑戰與失誤仍是不可避免的。由於現場人數過多,溝通基本靠喊,逼得一些原本較爲靦腆的女孩子練就了“河東獅吼”。而在講戲時,又要先用中文講,然後一羣翻譯輪流用不同語種再講,一次就半小時過去了,但在溝通中導致的信息失真問題仍然難以避免。在一次拍攝過程中,有工作人員發現了一個日語信息的錯誤,使得之前完成的三四道工序全部返工。

“姓名”方面,因爲大多外籍演員的姓名很長,且較爲拗口,不符合國人的發音習慣,連讀出來都費勁,更別提一一記住了。所以呼喚姓名也成了一個不小的挑戰,爲此,製作組提出了一個特有科幻味的解決方案————設置編號。比如A1,又或是W207等等,每人只需要記住自己的編號,讓溝通成本減小了不少,同時也與電影中寫實肅殺的氛圍形成了呼應。上述種種問題都是十分接地氣的,也是人們在正常生活中不可能考慮的,但他們乘上了數萬次,就成了一個個繼續解決的大問題。就像本作執行製片人王鴻說的那樣,“一個小問題變成一百個都不是最可怕的,最可怕的是一百個小問題乘以一萬人 ,那小問題就都變成了大問題————一百萬個大問題。”可他們還是解決了,解決了一百萬個大問題,只爲製作一部電影,一部名留中國科幻史的鴻篇鉅製。

星之開拓者的化身

“開拓”,或許是對流浪地球二這部電影最恰當的形容。“萬物得其本者生,百事得其道者成。”而這“道”,則是由製作組裏的每一個人摸爬滾打,親手澆築形成的,即“工業化”。中國電影的工業化水平,相比國際層面,一直是較爲落後的。郭凡導演在拍攝過程中,就堅持去主導建立統一的與言語標準,並在文件上建立固定的格式。

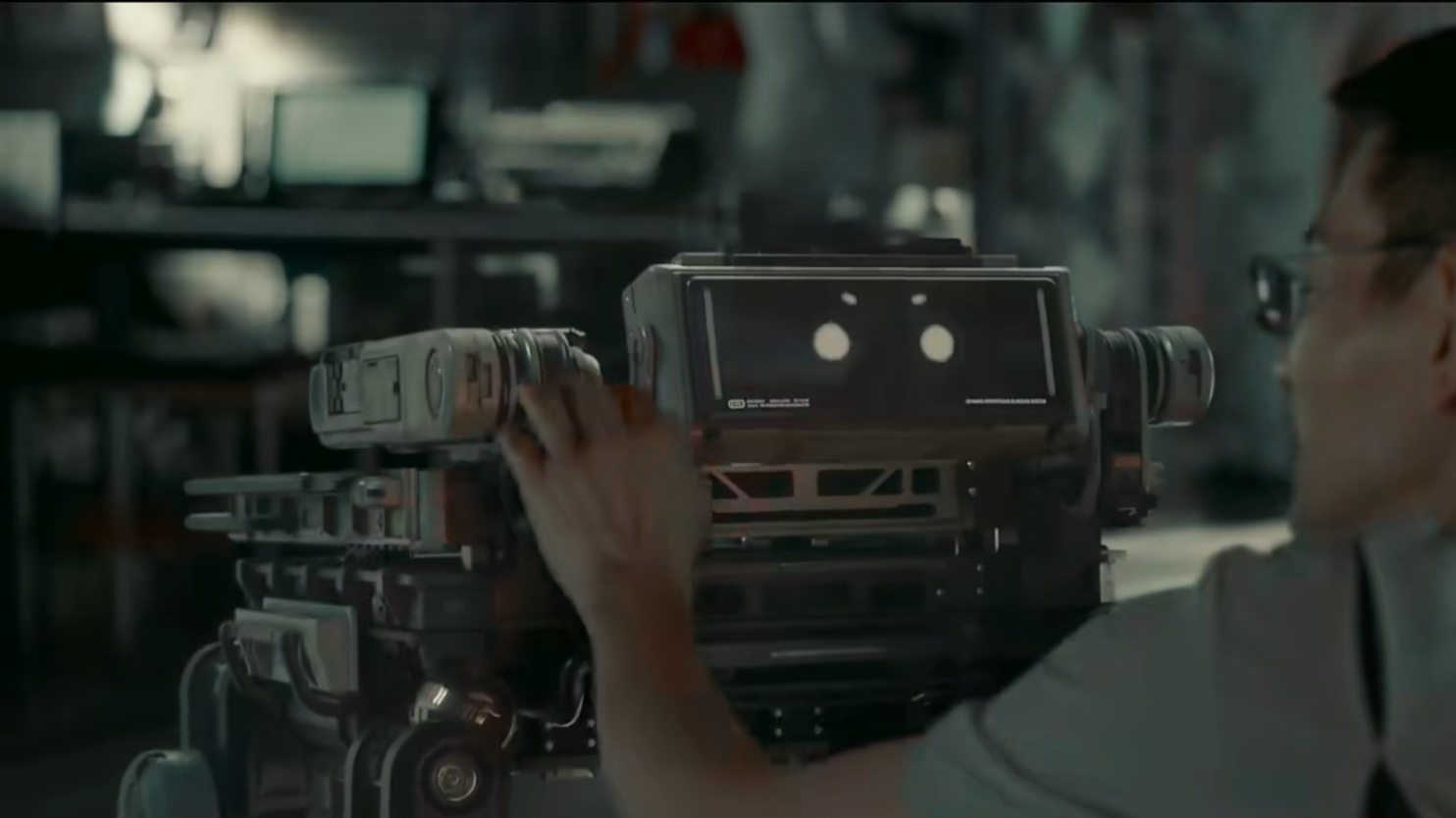

製作組在拍攝過程中堅持運用最新的技術,並首先在視效與攝影上下手,始終走在技術革新的前列。在這次拍攝中,就大量運用了“預拍攝”的技術,顧名思義,即預先在虛擬場景中把全片拍攝一邊。其中不僅需要視覺預覽,虛擬拍攝等先進技術,更需要編劇,分鏡,導演,美術乃至專業的虛擬拍攝演員等等全陣容。製作組自研並迭代更新了一套較爲完整的預拍攝流程,將虛擬資產,CG數據,乃至相關聯的工具開發,功能實現等都集成於其中,已經稱得上較爲完善,可以幫助劇組將全片近七八成的拍攝方案都確定下來。

除此之外,數字影像工程工業化與雲技術的結合,各類先進拍攝技術與裝備,包括我上文中提到的各項部門與道具製作等等,大都建立了一套科學合理的工業化流程,或與之強相關。

既然“道”是“工業化”,那“本”是什麼呢?我認爲,“本”就是製作組在拍攝過程中顯露出來的,對於電影,對於科幻,乃至對於宇宙的,最深沉,最純粹的熱愛。這份熱愛不僅表現於對工業化和視效水平的追求,更體現在拍攝過程中的細枝末節,一分一秒。他是工作人員整理演員髮型的手勢,他是導演每日三小時的睡眠,他是劇組人員不堪入目的體檢報告,他是被一塊塊手動擺放的玻璃渣,他是被連夜改掉的佈景,他是笨笨犧牲時工作人員的淚珠,更是導演在回答拍攝過程中最高興的事時的一句“還活着。”

啓於熱愛,終於感動。這份感動,遠不只是對於這部電影鑄成工業化道路,更是對於支撐製作組敢於並能夠鑄成這條道路的熱愛。我作爲一名普通的觀衆,發自內心地熱愛這份熱愛,感動這份感動。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com