引子:爲什麼總被說“換皮”?

玩家對《NBA 2K》近年的不滿並非空穴來風:年度更迭收穫褒貶不一、貨幣化爭議反覆出現,而真正能逼着它上強度的競爭對手長期缺席。在2K26已經發布的這個節點,現在讓把時間線拉回到八十年代,我們能更清楚地看到:有競爭時如何狂奔、無對手後爲何保守。

2K系列經典從多半差評

1.從一對一到全民街機(1983–1993)

1983 年,EA 推出《Dr. J and Larry Bird Go One on One》,把真實球星帶進家用平臺,授權年更的商業雛形自此誕生。

隨後街機/家用兩線開花:科樂美《Double Dribble》(1986)成熟了五人制體驗;Midway 的《NBA Jam》(1993)以誇張動作爲街機黃金時代立碑,投幣與家用銷量雙飄紅,證明了把籃球遊戲化具備超級盤子市場潛力驚人。

Dr. J and Larry Bird Go One on One

2.Live 奠基:年貨範式成形(1994–2000)

EA 的《NBA Live 95》確立“官方授權+年度更新+電視化演示”的工業範式,幾乎統治 16 位與 PC 時代。

1999 年,世嘉自研工作室 Visual Concepts 在 Dreamcast 推出《NBA 2K》;2005 年 Take-Two 收購 VC,2K 品牌坐實“雙寡頭”。同年 2K 還以 19.99 美元“腰斬價”對沖 EA 的渠道與營銷優勢,點燃十年“Live vs 2K”的軍備大賽。

NBA Live 95

3.軍備大賽的高光(2003–2010)

操作革新:Live 2003 的 Freestyle 右搖桿拆分運球招式,開啓現代手感體系;

現實聯動:Live 09 的 Dynamic DNA/每日陣容傾向更新,讓真實賽季融入遊戲;

內容敘事:2K11 的“喬丹挑戰”把名局做成可玩敘事,體育年貨少見的劇情帶入。

喬丹挑戰當年引爆市場

4.斷檔與獨大:EA Live 的失敗退場(2010–2019)

4.1 企圖“重建物理”的 Elite,死於 Demo 輿情

爲擺脫口碑下滑,EA 2010 年將《NBA Live》改名《NBA Elite 11》,主打實時物理+Hands-On Control:取消“預設動畫”,讓每個球員獨立受物理驅動、以技巧判定投籃成功率,野心極大。

但公開 Demo 出現臭名昭著的“耶穌拜納姆(Jesus Bynum)”T Pose 卡模:安德魯·拜納姆開球時雙臂平展站樁的視頻在社媒瘋傳,成爲項目質量失控的象徵。

一個月後,EA 宣佈無限期跳票,隨後的財報電話會直接確認取消發售,並將後續開發轉交佛州的 Tiburon(Madden 團隊);EA Canada 出現裁員與組織重組。

這次“臨門撤桶”的代價不僅是金錢(分析師估算損失數千萬美元),更是品牌公信力的斷崖。

另外,由於大量光盤已壓片出庫,少量 PS3 實體版流入零售和二手市場,後來被炒作成收藏級稀有品(數千至上萬美元不等)。

Jesus Bynum穿模事件

4.2 二次折戟:《NBA Live 13》再次取消

2012 年,EA 嘗試以《NBA Live 13》重啓,卻在發售前夕由時任 EA 主管 Andrew Wilson 公開致歉並宣佈取消,理由是質量未達標、需要更多時間“把遊戲做好”。

4.3 困難迴歸:Live 14–16 的“低開低走”

Xbox One/PS4 世代首作 Live 14 如期迴歸,但媒體一致認爲動畫僵硬、AI 薄弱,Metacritic 與主流評測給到低分,標誌着迴歸失敗。

Live 16 引入 LIVE Pro-Am / Summer Circuit 等線上街場模式,內容層面有所補強,但整體口碑仍“進步有限、遠遜 2K”。

LIVE 16

4.4 唯一的亮點:率先喫下 WNBA“第一口”

2017 年 Live 18 率先官方整合 WNBA(全隊全員、獨立能力值與風格),開女子職業籃球進主機年貨之先河;2018 年 Live 19 進一步支持女性自建球員線上對戰。

率先引入WNBA

4.5 最後的停擺:2019 之後再無主機版

2018 年的 Live 19 成爲最後一作;2019 年 EA 在財報電話會上宣佈取消《Live 20》,稱將“面向次世代重塑體驗”。此後主機端再無新作,主機籃球市場實際進入2K 一家獨大狀態。

LIVE19 最後一舞

5.2K 時代:技術、生態與貨幣化,變現的十年(2013–2023)

技術疊代:從次世代人臉掃描到 ProPLAY(用真實比賽畫面驅動動畫,首見於 2K24),2K 沿着“演示還原”持續加碼;

模式生態:2K10 起步的 MyPlayer/後來的 Neighborhood/The City 把“籃球與社交做成長期留存(史實節點)

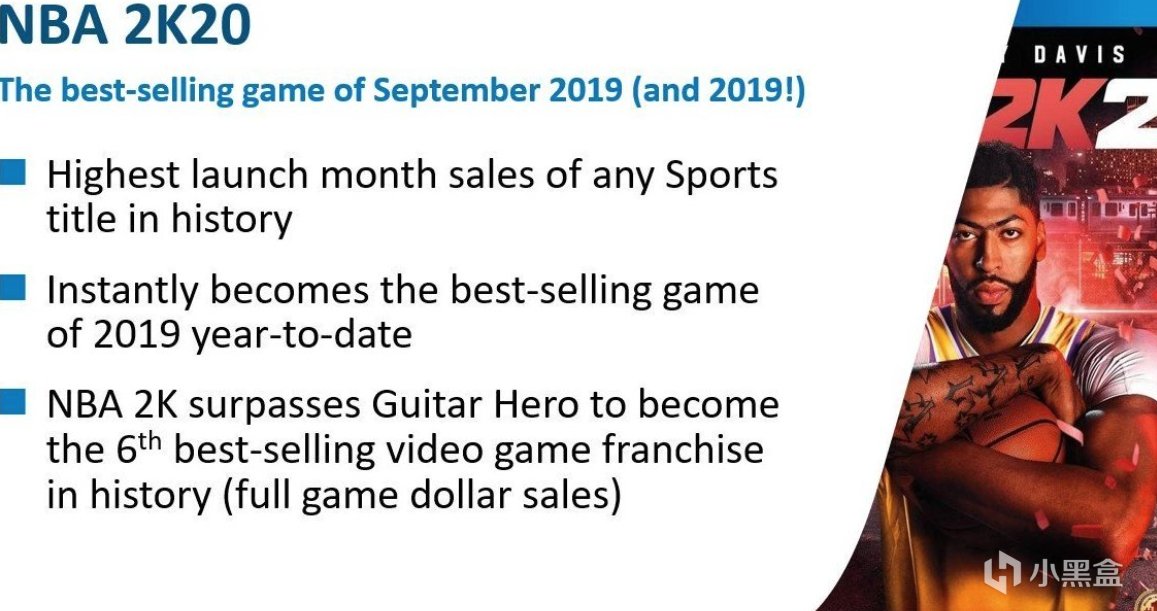

貨幣化爭議:虛擬貨幣 VC 首見於 2K13,此後在 2K18/2K20 等版本引發強烈反彈(2K20“老虎機”風波尤甚)。當對手的壓力消失,年更在創新與變現之間更傾向後者,成爲玩家羣體對“換皮”的感知來源之一。

2K20成爲年度銷量最佳

7.爲何不做新東西了

對手缺席,軍備賽消失:Live 停擺意味着少了“你追我趕”的功能點競速;大版本“破局點”難以年年出現。

資源向生態傾斜:2K 將大量資源投向線上城市、活動運營、演示鏈路,而非每年都重做系統;2K11 式“敘事大爆點”十年難遇。

變現路徑依賴:VC/MyTEAM 的商業穩定性讓設計在“公平/長線營收”之間擺盪,玩家對“換皮”感知越來越明顯。

8.變量與出路:還有可能回來嗎?

EA 的再入局:只要 Live 找到差異化(數據服務/定價策略/新引擎),即便份額不大,也足以重啓競賽。

分支賽道:若出現現代版的街頭化/風格化爆款( NBA Jam、Street 的傳承),也可能形成並行生態。

聯盟合作深化:2K26 的 WNBA×MyTEAM 是一步;若男女籃賽事與歷史挑戰、社交玩法全面打通,仍有新鮮感空間。

結語

從1983年籃球遊戲第一次在街機上亮相,再到當Live 與 2K 的短兵相接塑造了籃球遊戲的黃金十年;再到 Live 的連環“臨門撤檔+低口碑迴歸”讓 2K 在十年裏逐漸成爲事實上的“唯一梯隊”。當對手退場,年貨就登場,要想再見到類似 2K11 的初心創造力,最現實的辦法依舊是:重建真正的競爭關係。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com