能真正改變一家公司的,說到底是文化。

文/以撒

一夜之間,好像大夥都看不懂巨人網絡這家公司了。

前一陣發佈的半年報中,巨人的業績增長也不錯:上半年營業收入16.62億元,同比增長16.47%;實現歸母淨利潤7.77億元,同比增長8.27%;在8月份的中國手遊發行商收入排行榜上,排名一舉躍升13位至第16名。

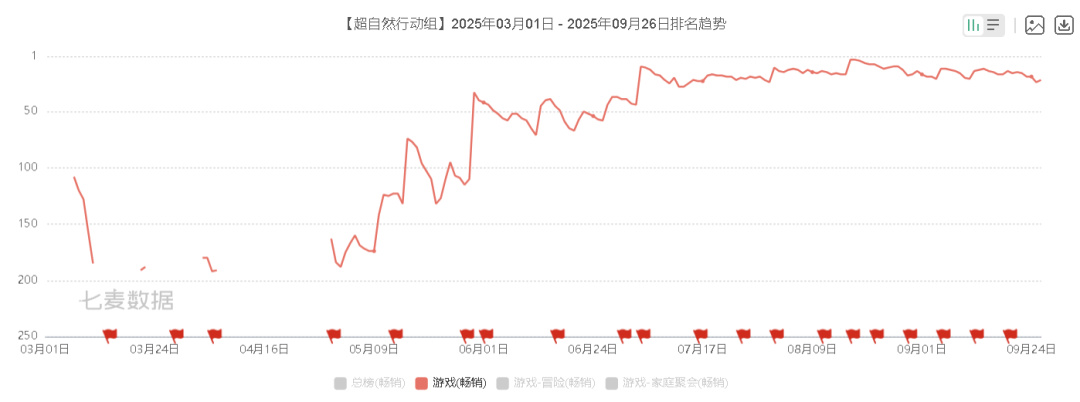

新品層面,他們今年拿出了黑馬《超自然行動組》——這是近期行業內,少數可以稱得上爆款的產品,也是他們在休閒競技賽道上第三款成功的大DAU產品。

在所有上海大廠裏,巨人給人的刻板印象……好像一直是家不上不下的老牌廠商。這感覺,就好比學校裏有個不太起眼的同學,平時成績中游、不聲不響,光芒一直被受歡迎的同學蓋過。結果高考完一打聽,人家竟然是爲數不多,能報考清華北大的那幾個學生之一。

這樣一位老同學的「劇情反轉」,恐怕不能簡單地歸功於家底或運氣。於是站在逼近千億市值的門口,我們想來分析分析,巨人到底都做了哪些事情。

01

兵家必爭的大DAU賽道,

巨人連成3款

首先在新賽道這一塊,不知道你對巨人的成功程度,有沒有一個具體的概念。

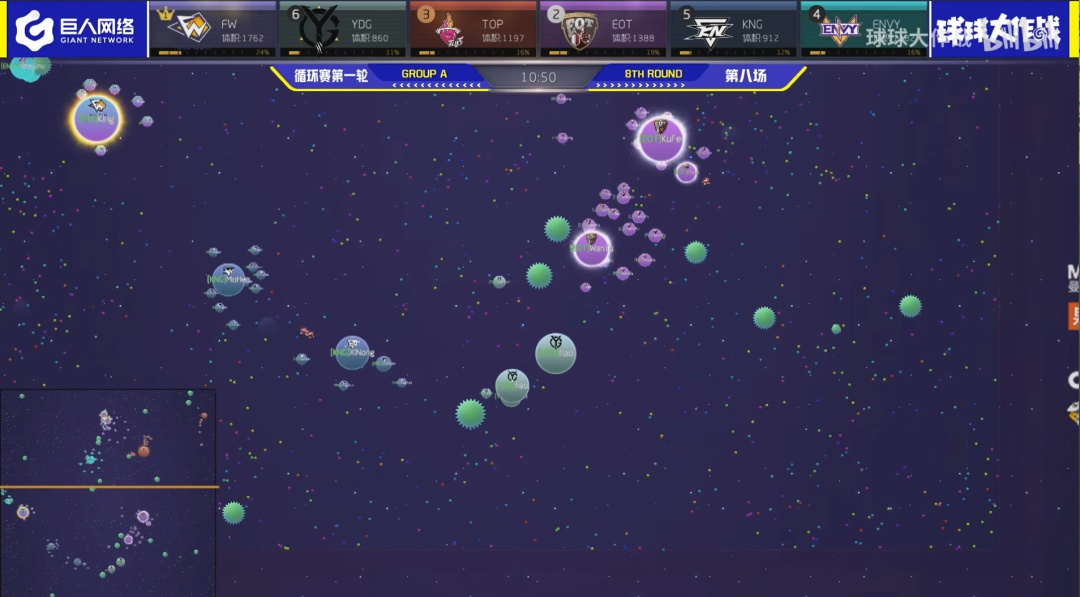

2015年公測的《球球大作戰》,是巨人開啓大DAU休閒競技賽道的第一個爆款。作爲次年即破千萬DAU的現象級產品,它在2017年有超過4億用戶,2020年則超過6億;甚至在上線10年後,遊戲單月流水還能創五年新高,並通過小遊戲平臺拓展用戶圈層,在今年上半年累計新進超1100萬用戶。

2021年於海外率先公測的《Super Sus》,在次年就有了百萬DAU,去年收入同比增長依然超過50%;2023年上線國內後,《太空殺》首日的雙平臺註冊用戶超過100萬,此後的DAU一度超過250萬;

而今年1月正式上線的《超自然行動組》,則是成績一路走高,用戶規模與流水均呈現指數級增長,衝上過iOS遊戲暢銷榜Top 4,同時在線人數於7月超過100萬。在視頻平臺上,遊戲相關內容的累計播放量已超過30億次。

從《球球》《太空殺》到如今的《超自然》,你不難看出,巨人已經在大DAU休閒賽道這個方向,成功驗證了一套持續可行的打法。

從表面來說,巨人的打法不難歸納——準確有效的選品,成熟技術和經驗的延續,加上持續發力的運營,是最關鍵的幾個要素。這幾款產品,都能做到不依賴買量,而是靠自然量傳播、流行,更是證明了一個有潛力、耐玩的社交性玩法,對一款大DAU產品來說有多重要。

你要說這些遊戲的玩法,真有超級大的顛覆性嗎?倒也不至於。但要把一個偏獨立性質的玩法,做成大DAU產品持續運營,對任何公司來說都是極難積累的能力。

就拿《球球》來說,它的玩法簡單到5秒就能理解——大球喫小球嘛。但《球球》可能是最懂玩家們想要什麼的:它調整了相對簡略的玩法規則,在單局制PVP的基礎上,加上更多社交玩法與外觀內容,在這套商業化框架下,緊跟時代潮流和用戶需求保持高頻更新,這纔在同品類中一直站得很穩。

甚至發展了多年的電競賽事

如果從本質上看,巨人連續成功的因素就不能侷限在產品層面了。因爲一個大賽道的連續成功,最終往往是源於團隊和公司層面,形成了一種特別的文化。

巨人的文化是什麼?在團隊層面,年輕化可能是近年來非常明顯的一個變化。從《球球》開始,巨人的研發團隊就以年輕人爲主,並且給他們很高的天花板——甚至大賽道的負責人都是校招生出身。到了如今的《超自然》,製作團隊已經以95後爲主。

另一方面,巨人也在校招體系上花多年時間建設,投入頗多。比如他們邀請過不少大學生參加Open Day,如果校招生真的足夠優秀,他們甚至可以入職就擔任核心項目的組長。

在公司層面,捨得投入資源也是關鍵,巨人給了研發團隊最大的自主權和耐心,允許試錯、鼓勵創新,才最終促成了一些項目的逆襲。

02

巨人的基因,

從第一款產品開始鋪墊

仔細盤一盤,你會發現巨人的這種成功條件,在當今是真的很反人性。

核心在於,巨人也不是一發即中的神槍手,而是往往要依賴於儘早接觸用戶、邊測邊改,經過一兩年打磨才變得更好。三款大DAU產品,基本都經歷過這樣的過程。

《超自然》的開局並沒有天胡

但行業裏,有多少團隊真有這種條件呢?

一位老闆就和葡萄君這麼評價過:90%的遊戲產品,都沒有真正地提前接觸用戶——小公司大多認知不到位,缺少打磨產品、走上正軌的正反饋,不敢去試;而大公司則容易數據導向,害怕因爲數據不好被老闆幹掉,結果項目越想越大、編制越擴越多,卻還沒在用戶層面取得過驗證,最終整套邏輯都是本末倒置。

而巨人的基因不太一樣,通常不太會執着於那些虛的。一些內部人士曾這麼總結:「我們擅長做一款玩家愛玩的遊戲」。

這種基因是怎麼來的?其實從最早的《征途》開始,你就能找到線索。

比如在2005年的技術內測中,《征途》就喊出了你提我改、你提我加、全民捉蟲這樣的口號,後續也的確通過BUG懸賞、玩家提案等方法,開創過國產網遊邊測邊改的開發模式,不到一年遊戲就正式上線。

在遊戲設計上呢,《征途》也首創了與前輩們不同的遊戲免費+道具收費模式,大膽地加入了自動尋路、自動打怪等創新玩法,改掉了不少原有品類的痛點。再加上獨特、魔性的營銷推廣手段,甚至在遊戲裏給玩家“發工資”……種種因素加成之下,遊戲上線後就開啓了一個時代。

回頭看看,這些基因還真是一脈相承下來的。

更重要的是,史玉柱可是個真 · 資深玩家。2002年,他每天高強度玩《傳奇世界》,甚至直接向陳天橋提過修改建議。《征途》能搞出當時的網遊革命,很大程度上也是因爲他太懂玩家想要什麼了,這才立足於那些用戶需求,做出了一款玩家需要的遊戲。

圖源《征途》官網

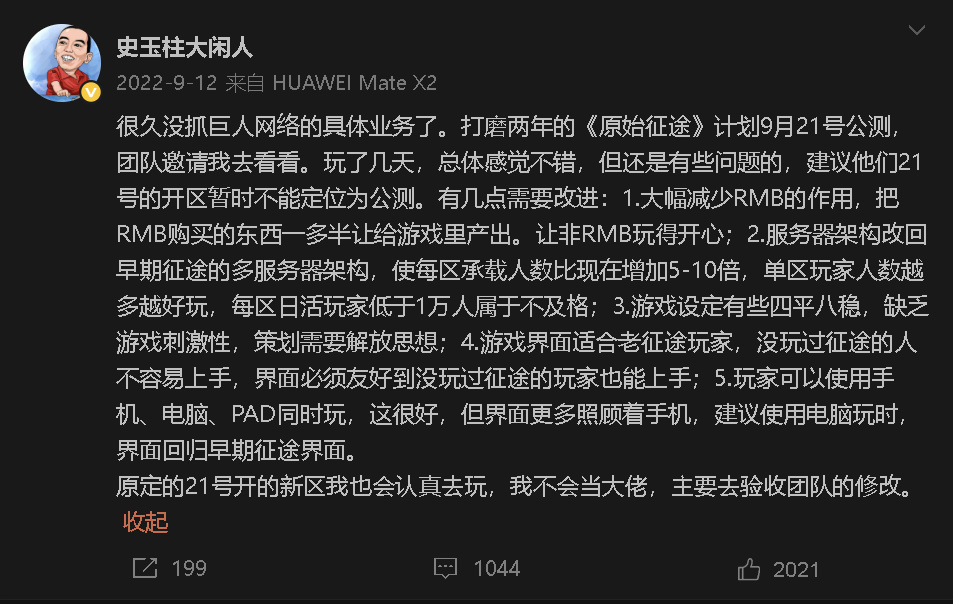

所以到了2022年復出,去抓《原始征途》的研發時,史玉柱依然能一眼看出產品在研發上缺了什麼。

據說在當時,史玉柱親自上手玩了一陣遊戲,頂着匿名ID和玩家打成一片。雖然他從來不開麥,但還是在遊戲裏連着兩次被猜出身份……玩過之後,他很快給團隊提出了大量建議,要求團隊砍掉一些相對中庸、重合的玩法,聚焦到更原汁原味和極致的方向上。

後來的結果,就是《原始征途》在2023年上線後,首月就拿下了3億流水,累積新進超1500萬、迴歸超500萬。那一年,《征途》系列總玩家的數量,相比2022年還翻了一倍;而2024年,小遊戲《王者征途》又貢獻了超2500萬的用戶新增……而《征途》IP的總流水,早就超過了300億。

《征途》系列能長青20年,仍然有這種成績,或許也是巨人的基因在另一種層面的體現。先前相關負責人就曾告訴葡萄君,史玉柱參與《原始征途》的研發時,他們根本不聊預算、時間線、KPI的問題。聊什麼呢?就聊怎麼把遊戲做到極致。

03

新時代的遊戲,

不極致不成活

你可能發現了,上文中有一個挺關鍵的詞:極致。

追求極致,同樣是史玉柱遊戲心法的一部分。討論《征途》系列部分產品的失利原因時,史玉柱就曾和研發團隊這麼總結:研發越來越妥協,向市場、畫風、時間妥協,特點卻一直在磨滅,最後就顯得平庸了。

所以迴歸後,史玉柱也在向團隊深化極致的理念,其中一個很重要的層面,是對遊戲性的重視。在今年的征途嘉年華上,他就說過,這兩三年來《征途》越來越重視遊戲性。「通過這兩三年我不斷地強調,現在征途的研發團隊,每個策劃都把這理念刻到了骨髓裏。」

從公司的新品中,同樣能看到巨人在抓突出的遊戲性。以《名將殺》爲例,這款新品就是在遊戲性上做了不小的突破,試圖以此突圍。日前,官方還公佈了共創大師團,他們邀請了殺牌鼻祖桌遊《BANG!》的設計師 Emiliano Sciarra合作,擔任《名將殺》的規則聯合設計師。

今年,各大廠商加入殺牌賽道的競爭,都不約而同地選擇了在玩法上大膽創新。

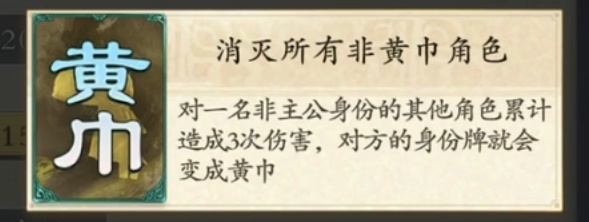

其中,巨人的《名將殺》在傳統殺牌的基礎上,創新出16種身份的玩法。玩家可以自由選擇身份組合,給對局帶來了更多的變數和深度。

《名將殺》

之所以拿《名將殺》出來說,是因爲在這款新品上,你能看到巨人研發和遊戲性上的醍醐味兒。比如你會發現,他們善於在成熟的設計框架之下,融合一些天馬行空的想法,但回頭看看竟然很自然,讓人想不到他們是怎麼琢磨出來的,也讓人感嘆自己怎麼沒想到呢。

像《名將殺》裏各自有着不同目標、規則的身份,跳出來看的話,其實有點脫胎於《狼人殺》設計的意思——同樣是主公,明主有點像預言家,可以每回合查看一個玩家的身份;而潛龍則是隱藏身份,但玩家也可以選擇公開身份,以獲得所有其他角色各一張牌。

雖然以《狼人殺》爲基礎的變體遊戲近年很火,但恐怕很少有人想到,把它和傳統殺牌結合到一起。所以這幾年我一直覺得,巨人的嗅覺是真敏銳。能注意到年輕一代喜歡的那些玩法元素,放到另一個框架下融合,這就是很好的創新。

遊戲在TapTap和好遊快爆的評分

在創新尺度上,巨人也拿捏得足夠到位,很多時候能做到既有變數、又有爆點。比如特殊身份黃巾的目標,是消滅所有非黃巾角色,規則卻是傷害非主公角色3次後,能將對方轉換爲黃巾。這一個身份,就足以搞得玩家人人自危,給對局帶來了全新的體驗——很多玩家都把有黃巾的局,稱爲「生化模式」……

不過這種突破,也是建立在巨人已有賽道的積累之上。比如《月圓之夜》本來是一款單機卡牌遊戲,但巨人通過6年的玩法演化,也成功實現了長線運營,給卡牌賽道打下了底子。你以爲他們是亂來?往前捋捋,其實都是有備而來。

04

與其說是遊戲公司,

不如說是互聯網公司

有備而來的,還不止產品層面。近年來,巨人還把目光重點放到了AI技術的投資和應用上。

在2024年巨人的內部會議中,史玉柱就曾提出,AI已經成爲與遊戲業務同等重要的新領域。那一年的年會上,史玉柱還說過:他們不是爲了炒概念、說好聽話而投入AI,而是「一定要把AI作爲基因的一部分」灌到骨子裏,怎麼強調都不爲過。

在這樣的重視之下,巨人投入AI的動作相當頻繁。在去年年初,巨人完成了遊戲AI大模型GiantGPT的備案。不久後,《太空殺》開始了AI原生玩法的探索。在國內,這算是爲數不多能做到核心玩法與AI深度結合的產品了。

今年,《太空殺》在AI原生玩法的探索更進一步,已經連續推出了「內鬼挑戰」「殘局對決」等多個AI玩法模式,保持了這個領域的領先身位。

除了與玩法結合之外,《太空殺》也利用AI語音合成技術,在遊戲內上線過UGC劇本工具「鯊青小劇場」,幫助玩家制作短視頻內容。這些嘗試和積累,讓騰訊雲、火山雲等廠商把《太空殺》作爲了遊戲AI創新的標杆案例。

但巨人對AI的投入不是近年的投機,而是早有動向。除了早年間投資以色列AI遊戲公司Playtika之外,今年巨人還投資過AI圖像生成平臺LiblibAI、AI視頻生成企業愛詩科技等公司,逐漸形成自己的AI投資版圖。

除了投資外部公司,巨人內部也一直在忙着投入自研的AI能力體系,構建了完整的AI工業化管線,在研發流程發揮增效作用。

看到這些,你其實很難再用judge的眼光,去質疑巨人跟不跟得上時代。大概只有當你真正瞭解了老同學平時都在幹什麼,才能在高考後,理解他爲什麼能考上清北……

之所以能做到這一步,說到底還是基因決定的——巨人的基因,就是擅長分析用戶需求、迭代優化產品,抓住那些別人看不見的需求,給玩家整點他們想要的。這套邏輯,與其說是遊戲公司,其實更像互聯網公司的打法。而這種打法最起碼的要求,就是他們必須能一直保持敏銳。

當然,在這個基礎上,還要有一個足夠有魄力的老闆願意投入,持續關注新時代的新東西。單一條件或許還好說,但要全部滿足,這些條件就很難湊齊了。

或許這就是巨人能取得連續成功,市值也逼近千億的原因——當然,巨人不是沒失敗過,反而經歷過一陣迷茫期,當時也有不少讀者朋友討論過,巨人作爲一家有基底、有文化的公司,到底該如何實現再次崛起?

回過頭再來看,巨人的爆發,也並非一時偶然的成功,而是在長期的試錯、嘗試之下,越過了自身的瓶頸期。這也反映出一個殘酷的事實:遊戲行業的競爭往往極爲漫長,即便擁有最好的基因、條件,也不可能每次都成功。想要突破和進化,除了向外找機會、求發展之外,或許還需要不斷向內求,激發自身最本質和可貴的文化纔行。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com