Paramount 與 Activision(現爲微軟旗下)確認達成把《Call of Duty》做成真人電影的合作,由派拉蒙負責開發、製作和發行。官方聲明與多家媒體報道並存。

隨後有報道稱:史蒂文·斯皮爾伯格和他的 Amblin 團隊曾向 Activision微軟提出要執導該片的方案,但提出了傳聞中的“Spielberg 協議”(高額片酬、最終剪輯權final cut、對製作與營銷的高度控制等條款),這使得發行方,權利方感到不安,最終沒有采納斯皮爾伯格的方案。該消息目前主要來自行業內部消息源(匿名),因此屬於“未被當事方逐條公開證實”的新聞型爆料,但被多家媒體複述。

網友分析爲什麼 Activision微軟會“拒絕”斯皮爾伯格?

品牌/IP控制權極爲重要

《Call of Duty》是價值數十億美元、並與遊戲發行、後續內容、周邊和全球營銷緊密掛鉤的超級IP。把“最終剪輯權”交給第三方導演,等於把對影片最終形象(以及可能影響遊戲銷量與品牌形象的公衆輿論)的控制權部分讓渡——對遊戲公司來說風險很大。

2. 商業與可控性的優先級高於“藝術家自由”

商業公司通常會權衡兩件事:(A)最大化票房與品牌延展、(B)避免內容引發輿論或法律政治風險。把最終剪輯給導演雖然可能換來藝術高度,但同時也可能帶來“不可預見”的政治文化爭議,尤其是戰爭題材常牽涉敏感話題,這對後續遊戲的市場推廣和全球版號發行都有潛在影響——尤其在當今全球市場更爲複雜的情況下,這種“不可控性”成本對發行方來說不低。Puck 與之後的多篇分析都按此角度解釋了 Activision 的顧慮。

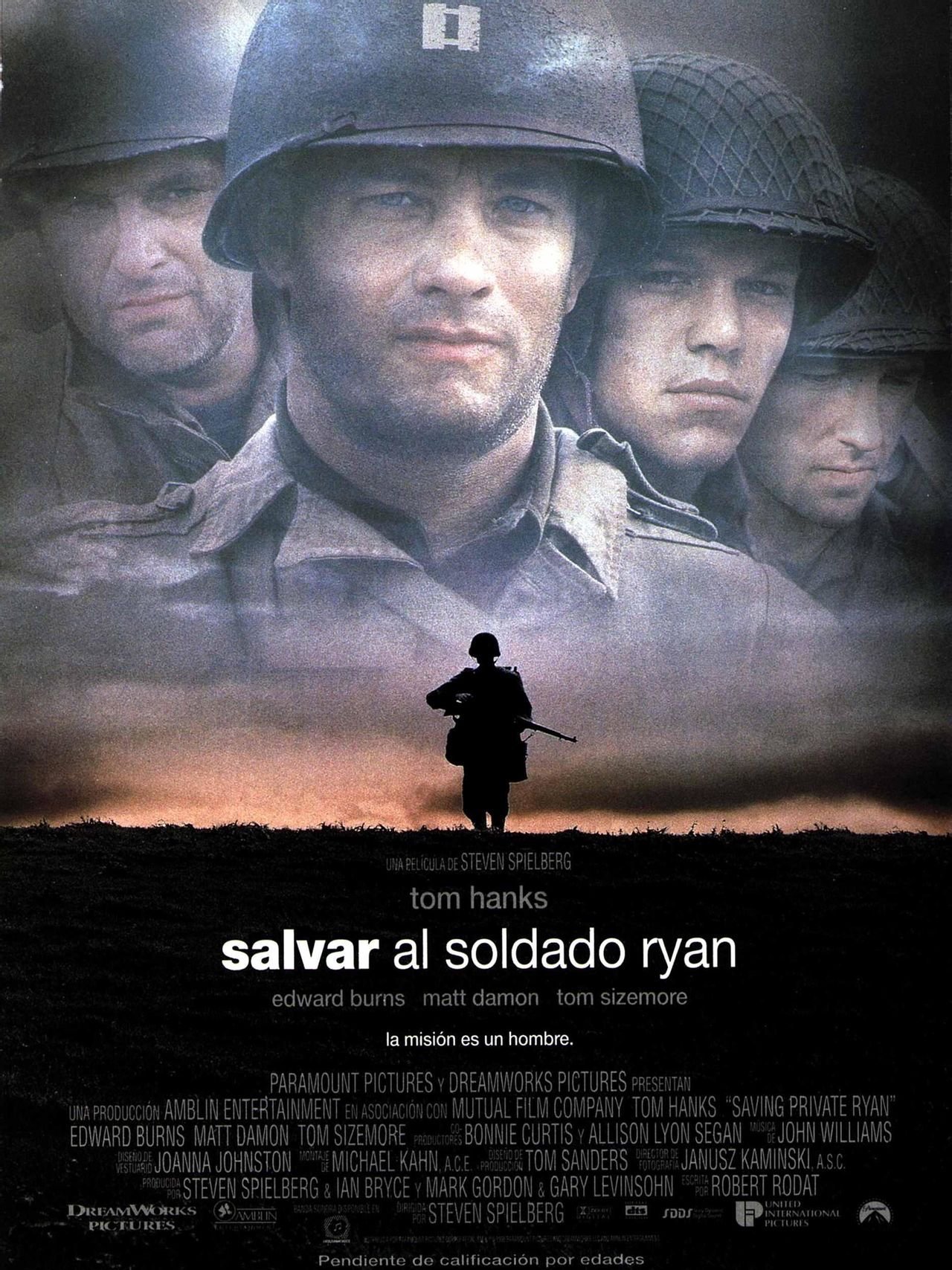

3. 斯皮爾伯格本人風格與題材處理傾向藝術角度

斯皮爾伯格長期被視爲“能拍出高質量戰爭/人性片”的導演如《拯救大兵瑞恩》,但他近些年的一些重要影片,例如《慕尼黑》,在處理戰爭、政治題材時更偏向道德複雜性與沉重、令人不安的基調,不是那種“純粹爆米花式、沒有矛盾的英雄主義敘事”。媒體與影評人也常把他的某些成名作品形容爲“haunting 道德複雜”。如果他拿這種處理方式來拍《COD》,成品可能不會是遊戲玩家或營銷團隊心目中的“直接、易賣”的好萊塢動作片。

4. 歷史與血緣關係——斯皮爾伯格並非“外人”

值得注意的是,斯皮爾伯格與 FPS 遊戲世界有歷史淵源:他曾參與創建 DreamWorks Interactive,並推動過《Medal of Honor》這類戰爭題材遊戲,靈感部分來自《拯救大兵瑞恩》,因此他對“把戰爭做成複雜電影”的興趣並不突兀。報道也指出他本人是個玩家並喜歡《COD》。但即便如此,上述“最終剪輯”等條款仍讓權利方難以接受。

從公司風險管理角度看,不願把最終剪輯和營銷控制權交出去是合乎邏輯的。當你的產品不僅是電影,還要牽動數以億計的玩家、後續遊戲營銷、周邊授權與全球發行時,保持可控性是商業上的保守但合理的選擇。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com