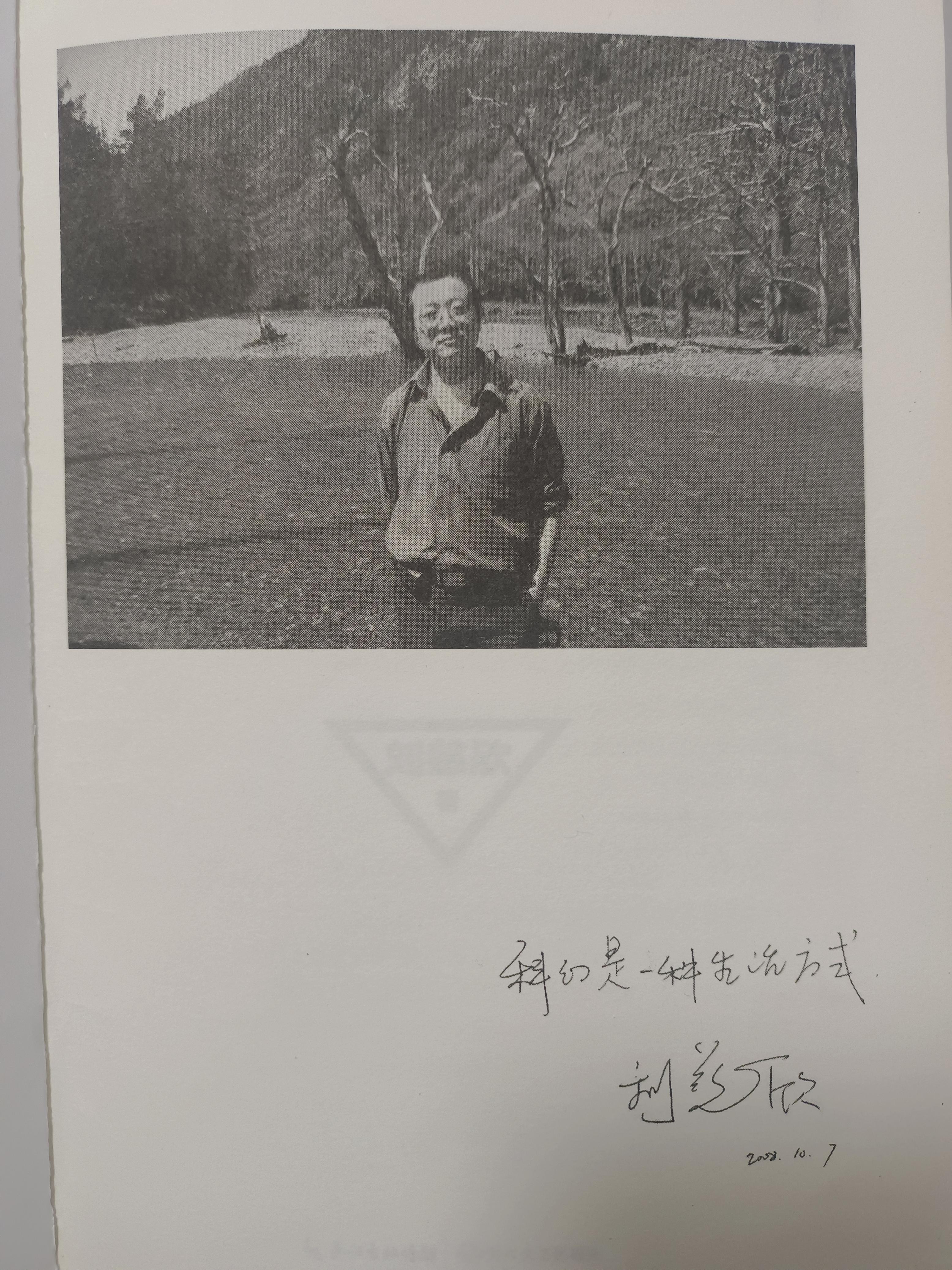

在閱讀過劉慈欣的部分小說後,我得以窺見這位科幻作家的一些觀點。在我理解了他的思考後,他的形象清晰完整了起來,似乎成了我現實中認識的人。

我個人總結了劉慈欣的一些觀點,儘量用知名的例子來加以說明。

一、人類的交流和學習效率低下,外星文明可能有更便捷的信息交流方式。

《三體》系列中,三體人直接通過腦電波進行思維交流,大大提高了交流效率。三體人的記憶遺傳也省去了學習基礎知識的時間。這兩點都是人類的劣勢。

伊文斯:“顯示思維?怎樣實現呢?”

字幕:大腦思維發出電磁波,包括我們的可見光在內的各種波長,可以在相當遠的距離上顯示。

(希恩斯說)也許能夠實現人類大腦間的直接互聯,把多人的思維融爲一體;還有記憶遺傳等等。

在《鄉村教師》中,劉慈欣借外星人之口,直接指出了人類交流方式的原始低級。

“上尉,你是個白癡嗎?!”艦隊統帥大怒,“你是想告訴我們,一種沒有記憶遺傳,相互間用聲波進行信息交流,並且是以令人難以置信的每秒1至10比特的速率進行交流的物種,能創造出5B級文明!而且這種文明是在沒有任何外部高級文明培植的情況下自行進化的?!”

二、人類如今缺乏探索宇宙的激情,這非常可悲。

太空是浩瀚的,是神祕的,是浪漫的,但是如今很少有普通人真正關注航天事業。這邊推薦《不能共存的節日》,這篇小說可以說是劉慈欣用下面這段話擴寫的。

(克拉克獎劉慈欣的獲獎感言)但另一方面,世界卻向着與Clarke的預言相反的方向發展。在《2001:A Space Odyssey》中,在已經過去的2001年,人類已經在太空中建立起壯麗的城市,在月球上建立起永久性的殖民地,巨大的核動力飛船已經航行到土星。而在現實中的2018年,再也沒有人登上月球,人類的太空中航行的最遠的距離,也就是途經我所在的城市的高速列車兩個小時的里程。與此同時,信息技術卻以超乎想象的速度發展,網絡覆蓋了整個世界,在IT所營造的越來越舒適的安樂窩中,人們對太空漸漸失去了興趣,相對於充滿艱險的真實的太空探索,他們更願意在VR中體驗虛擬的太空。

《中國太陽》中,人類探索宇宙最積極的時候居然是冷戰時期,而後經濟準則在一天天統治世界,自阿姆斯特朗登月以來的86年再也沒有人登上月球,因爲這是賠錢買賣。結尾,理想主義者水娃飛向星海的目標,把探索宇宙的浪漫展現到了極致。

“最後一個問題:在上千年的時間裏,以每秒幾萬甚至十幾萬公里的速度掠過一顆又一顆恆星,發回人類要經過幾十年甚至幾個世紀才能收到的微弱的電波,這有太大意義嗎?”

水娃微笑着向全世界說:“飛出太陽系的中國太陽,將會使享樂中的人類重新仰望星空,喚回他們的宇宙遠航之夢,重新燃起他們進行恆星際探險的願望。”

三、高度智能化的社會必將滅亡,數字生命不能成爲人類的未來。

《贍養上帝》中認爲,文明也會衰老,衰老的一個標誌是個體壽命延長,另一個就是高度智能化。

“文明衰老的第二個標誌是機器搖籃時代。”

“那時,我們的機器已經完全不依賴於它們的創造者而獨立運行,能夠自我維護、更新和擴展,這樣的智能機器能夠提供一切我們所需要的東西,這不只是物質需要,也包括精神需要,我們不需爲生存付出任何努力,完全靠機器養活了,就像躺在一個舒適的搖籃中。想一想,假如當初地球的叢林中充滿了採摘不盡的果實,到處是伸手就能抓到的小獵物,猿還能進化成人嗎?機器搖籃就是這樣一個富庶的叢林,漸漸地,我們忘卻了技術和科學,文化變得懶散而空虛,失去了創新能力和進取心,文明加速老去,你們所看到的,就是這樣一個進入了風燭殘年的上帝文明。”

無論是《2018》對虛擬國家的評價,還是《不能共存的節日》對意識上傳的哀嘆,我認爲劉慈欣是真的不喜歡數字生命。一個滿眼星辰大海的人怎麼會甘願成爲一行行數據呢?《時間移民》中,面對無形世界的邀請,大使斷然拒絕。

(大使詢問無形世界將來的發展)“再以後呢?”

“只能猜測,現在最明顯的跡象是,無形世界中的個體可能會消失,最終所有人合爲一個軟件。”

“再以後?”

“不知道。這已是個哲學問題了,經過了這幾次解凍,我已經害怕哲學了。”

“我則相反,已是個哲學家了。你說得對,這是個哲學問題,必須從哲學的深度來思考。對這次移民,我們早就該這樣思考,但現在也不晚。哲學是一層紙,現在至少對於我,這層紙捅破了,突然間,幾乎突然間,我知道我們以後的路了。”

“我們必須在這時代結束移民,再走下去,移民將更難適應目的時代的環境。”先遣隊長說,“我們應該起義,爭得自己的權力。”

“這不可能,也沒必要。”

“我們難道還有別的選擇?”

“當然有,而且這個選擇就像前面正在升起的太陽一樣清晰和光明。”

我認爲大使是已經預見到人類必將滅亡,或者已經對人類社會絕望,所以才決定冬眠至時間盡頭。個人覺得就目前的科技來說,數字生命擺脫不了對硬件的依賴,全民數字生命的世界必將滅亡。

四、弱小和無知不是生存的障礙,傲慢纔是

這句出現在《三體3》的箴言,貫穿了三體系列。

因爲傲慢,有了文革;因爲傲慢,傻孩子燃起了火堆;因爲傲慢,兩千艘戰艦化爲烏有;因爲傲慢,三體人被羅輯威懾;因爲傲慢,人類被趕到澳大利亞;因爲傲慢,三體人把雲天明當成了普通的作家;因爲傲慢,死神永生。

《白堊紀往事》《詩云》《地火》《鯨歌》中都體現出了這個道理,傲慢沒有好下場。

五、作品映射現實,恢奇源於生活。

這條嚴格來說並不屬於劉慈欣的觀點,而是我發現的他的作品的特點。

劉慈欣生於礦工家庭,在礦上讀的小學,父親死於塵肺。三歲時文革爆發,後來在山西當了25年電工,00年廠裏裁員一半,當時他在寫《流浪地球》,書中有一半的人進了地下城。

相信大劉的忠實讀者已經感受到什麼了。

除了自身經歷,他的許多作品都是結合現實世界的問題。《光榮與夢想》《全頻帶阻塞干擾》《天使時代》《魔鬼積木》《混沌蝴蝶》等等,以及《鏡子》和《贍養人類》,爲要強調這兩作呢,因爲這是碰都不能碰的話題!

至於什麼浪漫啊人文關懷啊這都是被說爛了的,我就不贅述了。

以上只是本人關於大劉灼見的一點拙見,感謝你耐心看到了這裏。#科幻佳作# #漫話三體# #科幻#

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com