很多朋友喜歡拿“每小時多少錢”說事,

但在我看來更多還是應該拋棄這個單一計算維度會好很多。

一句話概括大概就是:時長≠價值密度,但影響消費心理

“通關時長”被拿出來說事,很多時候是因爲我們覺得遊戲定價應該跟開發成本啊、IP成本啊掛鉤,但比較有意思的是,這其中有不少消費心理在作祟,

兩類遊戲belike:

“啊啊你這開發了這麼多投入指定玩法很好,內容很紮實吧”

“你這70塊錢就只能玩幾個小時,畫面還這麼簡陋?不玩不玩”

就拿前段時間以嵌套解謎體驗優秀的《cocoon》說說——玩家需操控“球中世界”實現空間嵌套,通過一層一層的嵌套解謎推進關卡,機制迭代效率極高,每一刻都充滿“啊哈!”時刻的智力愉悅。其設計的純淨度和創新密度令人歎服。

然而,很多兄弟看到這“區區”幾小時的流程和其售價時,不滿油然而生:

“這就完了?要我這麼多錢?”

這種反應其實也挺正常的,本質上是用物理時間體驗來丈量遊戲價值,

自然就和這類體驗濃度爲重的遊戲南轅北轍了,

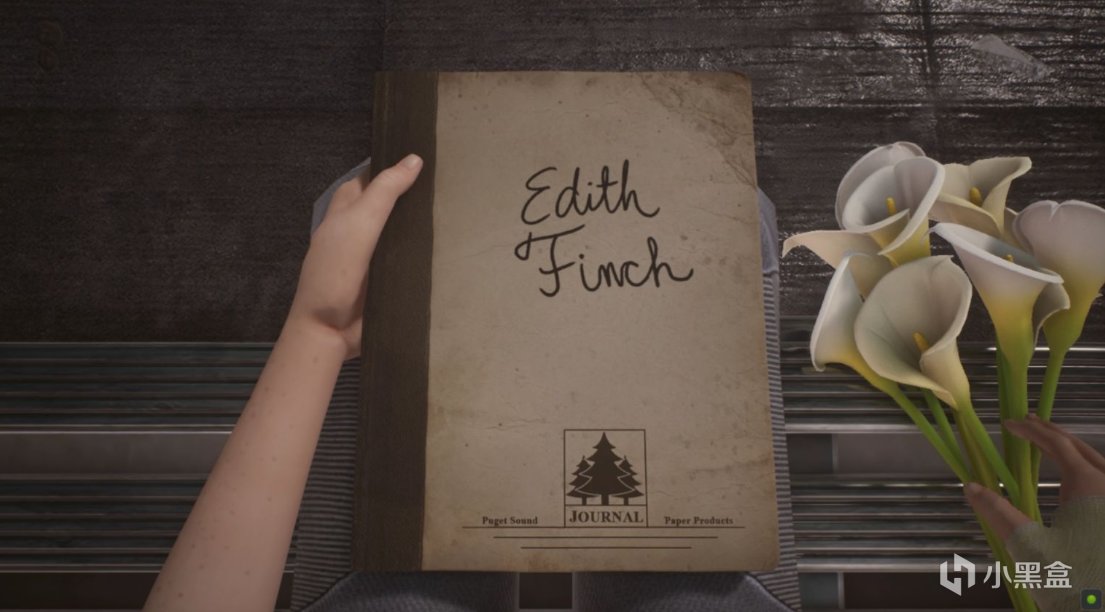

類似於《inside》《艾迪芬奇的記憶》這類短小精悍的作品也是如此,流程雖短但增強敘事的凝聚力,感染力。

相對而言,長遊戲雖然從遊戲時長來說,在“量”的維度上,天然給人一種“嗷嗷值回票價!賺翻了!”的滿足感。讓人產生一種“全部擁有”的富足錯覺。然而,這份“時長紅利”背後,往往也潛伏着開放世界設計難以規避的“暗傷”belike:

開放世界的空曠空洞,類似老滾下地牢就摸到一個破鐵劍,

敘事體驗的殊途同歸,類似《崩壞:星穹鐵道》中所有選項都通向一個結局,

徒增時長的重複勞動,類似巫師三清理不完的問號和任務....阿巴阿巴,

但把這份體驗放到如今,這幫能提供上百小時遊玩體驗的老登們,如今也可以在折扣時以幾杯奶茶,一頓晚飯的價格入手,肥腸親民,但也絕非偶然。

不可否認的是像老滾巫師這幫老登的低價也是源於其遊戲生命週期末期策略,更多采取薄利多銷的營銷手段,

通過降價擴大用戶基數,後續再通過dlc、重製版(像是巫師的次時代更新)或是mod社區生態(少女卷軸的無數寶藏mod)來持續爲廠商提供價值,

同時也讓很多剛入坑steam的小白玩家可以通過低成本獲取龐大遊戲體驗,可謂一舉兩得,

這也就是每屆高考之後steam夏促推薦老是會有這幫老登身影的一個原因——畢竟遊戲不多的時候誰不想便宜遊戲能玩好久呢?

相對的,有很棒的設計的同時,指定也有比較拉的設計,這裏我個人很想吐槽一下女神異聞錄系列的迷宮問題,

作爲迷宮玩法,本來更多是方便玩家用來代入角色進幻想世界,擊敗反派的劇情推進手段的,

但是玩久了像是玩家長時間獲取時尚小垃圾(開寶箱=撿垃圾裝備),迷宮過長導致劇情推進被稀釋、製作組的路徑依賴(包括但不限於怪物/地圖/美術複用、角色行動僵硬)等等玩法就會讓玩家感覺收益不對等,玩的浪費時間不說,中間要是還有幾次沒保存突然遇襲直接打個精英怪打不過丟存檔,更是很有種一口濃蟹喫下去的感覺,很容易產生不如干脆不玩了的心態。

總體來看,迷宮設計在這裏變得更像是用來延長玩家遊戲時長的工具,確實感覺質量/時長就變得一般般了,

至少我自己是這樣,真的一進迷宮就負面buff疊甲不太想玩了。

當然,最後價值的取捨還是要回歸在這段時間裏遊玩體驗是好是壞了,

像是在幾個小時左右的《cocoon》中哥們有沒有覺得嵌套解謎質量無敵,有種心靈震撼的體驗,

100小時左右的老滾、巫師、大表哥阿巴阿巴阿巴等等作品中哥們有沒有覺得活出了自己的第二人生,

說白了,遊戲的票價,終歸還是停留在你記憶裏刻下的深度,並非時間體驗的長度。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com