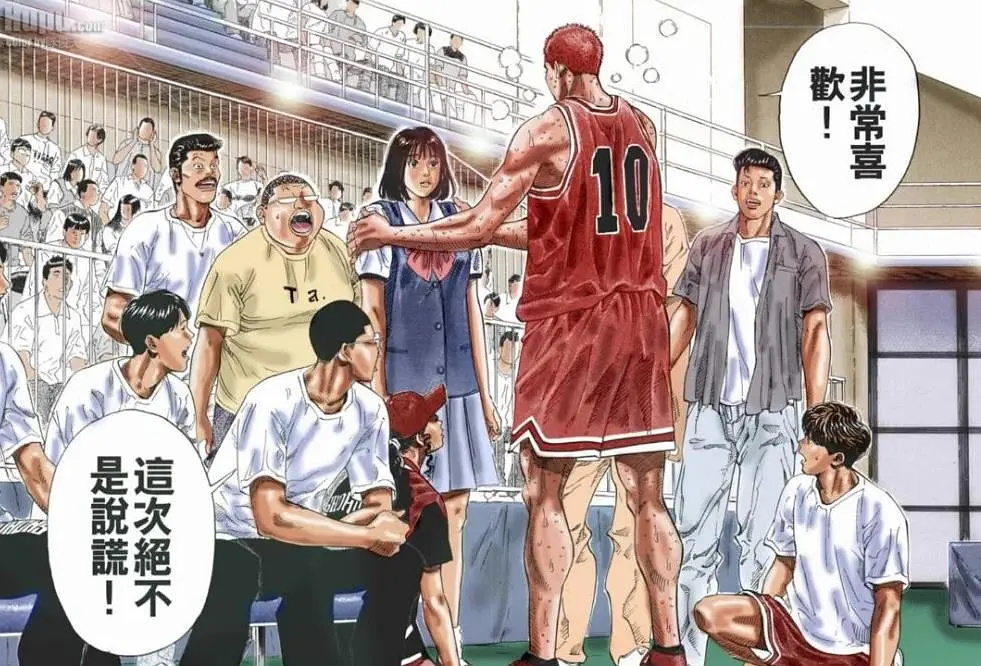

「非常喜歡!這次絕不是說謊。」

文/灰信鴿

幾年前,我曾和一個 40 來歲、項目搖搖欲墜的製作人聊過一次。那天下樓,他緊握着我的手說,謝謝我過來看他的 demo。我是記性比較差的人,但唯獨他最後說的話,至今記得很清楚:「我到了這個歲數,沒大成什麼項目,這可能是我最後的機會了。」

不久後,我聽說他項目被公司砍的消息。那時候還見識少,覺得每天成千上萬個項目,來來去去,生死有命。如今認識的遊戲人多了,反而漸漸緩不過來了:那麼多人爲各自的某個項目努力工作着,到頭來項目一倒,就像孩子夭折,不知所措,顛沛流離,然後找個新的依靠繼續過活。可一個人這輩子又能參加幾個項目呢?

比起在岸上大報特報的少數成功者,多數遊戲人還在海里以各自的方式努力着。

前不久,我的朋友于森垚第二次離開大廠,一頭扎回海里。他還是想做遊戲。

42 歲。於森垚剛經歷五次失手。一個是大爆的美少女射擊遊戲,他帶人和韓國人做了大半,後來負責對接的團隊有了變動,合作斷了。一個是沿光-Horizon,當年圈內話題,但股東不想做遊戲了,要賭 Web3,把他這個公司創始人一腳踢了出去。後面三個項目在大廠,要麼死,要麼機會不大。這一趔趄就是五年。

他沒把這些當回事。在決定離職後,有了新點子,他一晚上寫好了劇情和系統的企劃,找到了一幫願意一塊兒做的朋友。那之後連軸轉 2-3 個月,他聊了十多個投資人。在和我見面那天早上,他見縫插針地又聊了一個投資,對方要他做一個預期報表,「完全不知道那是什麼,」他大晚上拉兩個朋友一點點學。

21 年。經驗給了於森垚自信。他畢業起便在一線,做過策劃,做過製作人,做過老闆。決定重新創業後,他把一羣朋友叫來梳理現在研發的坑點,又聯繫上一幫願意一起幹事兒的做 AI 的朋友,幾個人拉了一張表,把能用 AI 提效的都算了一遍:這裏把 3-5 個月壓到 1 周, 1 天壓到 2 小時;那裏設個 AI 審覈。他要避免無意義的創業消耗。

如果按國內 35 歲無用論,於森垚無用了 7 年。但他還在跑着。他外表鬍子拉碴,綁着卷卷的馬尾,像個搞藝術的。他自我總結時,又說自己是經歷了大風大浪的「務實派」,妥協是務實,創業也是務實。但他私底下更像個 20 出頭的青年,還會爲動漫話題在網上對線,會被年輕研發拉去 GameJam,「跟他們一起熬通宵做獨立遊戲。」

做遊戲是一種本能。我總覺得,歲月讓他有了這行業的千面,使他像一個普羅大衆遊戲人的集合。尤其身不由己,又停不下來的那部分。

身不由己並不少見。這兩年媒體最流行的敘事便是「大廠離職」。一部分人大聲呼喊,痛恨流水線扼殺夢想,決心割席,要麼尋回生活,要麼尋回遊戲夢想。但更大一部分人無法發聲,他們仍要工作,也難遇成功項目,只能在行業裏來回飄蕩。

在那漫無邊際的飄蕩中,大家都在等待一個屬於自己的重要時刻——就好像,90 年代等千禧年,行業等版號重開,遊戲等公測那天,每個人等每月一號的重新開始,覺得那之後一切都會變好——但不會的。大家在裹挾裏保持意識清醒已經是幸運。

要如何說服自己能堅持下去做遊戲?這也是很多普通遊戲人要用漫長人生一點點學習的功課。

於森垚已經是最幸運的那個了。前段時間,投資人叫他整理一個創業經歷,他第一次做,越做越鬱悶:幾年的創業算下來,他賺了 20 多億的流水。這一大筆錢都在他被踢出公司後像屁一樣煙消雲散了。他說,如果成功的定義是掙錢,那他有能力,也有案例,「但如果成功的定義是團隊積累公司發展,行業地位,那可就太失敗了。」

不過,於森垚遠沒有將當下視作自己的最後時刻。他還想做遊戲。

01

在海里得遊快一點

「務實」,是於森垚自認的做事風格。他很會順勢而爲,會看浪潮走勢,看得明白時代和市場對他的要求。

我和於森垚是在上海認識的。2022 年 2 月,他的「沿光-Horizon」剛露臉。話題正熱。

於森垚對產品和時機都看得很準。他做的是最熱的二次元,又學習了「毀滅戰士」的高速 FPS 。他們像個經驗老道的中型團隊,做的產品質量不俗,有技術,有審美。在米哈遊的《絕區零》、庫洛《鳴潮》,鷹角《明日方舟:終末地》都沒露面時,沿光是一眼便特別的遊戲。社區到處是他們遊戲的動圖,大家問這是誰家的產品。

多年後再聊起那輪熱議,製作人承認那是雞賊的小伎倆。公司當初窮得要死,他又想知道這麼大力度的創新行不行,於是剪了幾個最亮眼的實機,丟幾個羣,裝成玩家問這是啥遊戲,「我掐着表等人來問我,誒?老於,你看這遊戲咋樣,誰家做的啊?」結果前腳剛放,當天便有人回來問,一個禮拜素材就傳遍了他在的所有二次元羣。

於森垚要的是尖叫度,但他也不會和你談理想主義,極其誠實,承認做尖叫度的原因是沒錢。

在拿到盛趣投資前,他的團隊像個「孤兒」,一點宣發預算都撥不出來,又得吸引玩家注意,那辦法只有一個:產品夠亮眼,沒見過,還得表現力夠強,「你一眼就讓人記住了,大家到處問這是誰的遊戲,想知道現在是什麼進度了,那自然不用花錢營銷了。」

在市場普遍做 B 類產品時,於森垚做 A 類。B 類是指,先把一個成功遊戲的數據拓下來,後面做一個同類型的,直接套進去,掂量一下發行能力,就能把營收算個七七八八了。A 類不是,它對標不明確,抓眼,哪怕改動看着不大,它都很難套上數據模型,難估營收——

大家做海戰題材手遊都還是簡單的卡牌對撞,於森垚就做 RTS 一樣的對打細節,跟指揮艦隊似的;市面上流行頂視角的射擊玩法,他就做越肩視角,戰術思路都變了。當然了,其中一些手法聽起來不高明,有點自說自話,但放十年前算得上很激進了,「發行來聊得悲喜交加。」

但那個年代終歸是由不得你的。中小研發人微言輕,他們像赤膊跳進海里追潮的小漁夫,提着最新鮮的貨回來,等着發行來挑產品。最好別人前腳剛驗證完,你後腳馬上把東西趁熱拿出來。畢竟手遊增長紅利擺在那兒,大家比的是誰先搶到量。

這讓於森垚成了圈裏出了名的快人。《刀塔傳奇》 2014 年 3 月剛出來,他 5 月份拿出仿品,這也是他創業期間唯一一款 B 類產品;後面做 A 類項目,他一個項目的開發週期能控制在 8-12 個月。資方和發行自然是滿意的,拿到產品就誇他快。但他心裏一直有些不痛快,以至於現在問起,也不大願意再提起過往產品的名字。

「別人誇我,我心裏一直很憋屈,想擺脫這個標籤,我也想好好打磨一個遊戲被玩家記住啊。但那十幾年很多產品只能做快,不然投資人、發行商、自己兜裏的流動資金,都在追我。」

一語成讖。多年後的今天,當初那批和於森垚一樣追浪潮趕海的小漁夫們,除了少數不認命且能遇貴人的,大多在發行式微後被人遺忘,頹的頹,死的死,他自己的公司也沒有劫後餘生。那時候大家都這樣,只是他的矯情更外露一些。

圖源電視劇《苦盡柑來遇見你》

不過也因爲這份速度,於森垚參與了一個多年後大爆的二次元射擊卡牌遊戲。

2019 年,他在一個韓國遊戲的首曝 PV 裏看到了新機會,「槍械射擊+卡牌商業化」,他覺得這放國內夠抓眼,也有自信比韓國人開發得更快——別人要等產品出來按系統反推,他做 A 類項目習慣了,可以正着推,圍繞一些想法能自己梳理一套系統出來。

一開始,他先做了個 2D demo,大股東覺得有點落後,說要不做 3D 的吧,他又帶隊梳理了個 3D 的方案。後來,有個大廠看到了項目,找到他說:韓國團隊都被我們收購了,你別做了,你直接帶着團隊和韓國人合研得了。聊完便投了他們團隊。稀裏糊塗地,原本做「盜版」的人突然轉了正。

在於森垚的描述中,他們這幫人最終是這樣從本地化團隊,一步步變成主要開發的。

「最開始的協議是說讓我就給做個本地化,方便過審。我說,好啊。

「做了一段時間,他們看到我們 Live2D 技術不錯,說要不幫韓國人分擔一下產能吧。我說,好啊。

「後來,韓國那邊還沒想戰鬥框架和養成商業化,他們看我們有現成的方案,說要不拿出來一起討論一下吧。我說,好啊。

「再後來,他們看我手頭有國內二次元畫師的資源,問我要不也分擔一點立繪人設吧。我說,好啊。

「最後問我,要不劇情也……我說打住,按協議我只做本地化,還只分流水的 4%,怎麼做這麼多?」

結果還沒琢磨過來,又一個浪把他們推走。和於森垚籤投資的是國內發行線的二次元部門,他們對韓國人沒了耐心,不打算跟了,把項目挪給了別的部門。這一下,合研的合作沒了,和項目的營收關係沒了,原本定向投資變成了自由投資。於森垚帶着他的人回到了「愛幹嘛幹嘛」的狀態。

所幸,你仍能看到大量合研的成果,當然也有不少遺憾。「很多想法沒能實現還是蠻可惜的,分手之後留給韓國那邊的時間也不多了,他們只能在之前定的方案基礎上做大量閹割。比如怪物攻擊會有個提示圈,那其實是我們之前考慮用這個打槍反,把怪物打硬直,上線版本留着 UI,但機制沒能做上。原本關卡沙盤上還有類似炮擊陣地的功能——玩家佔領它,會對怪物來一輪開幕炮擊——都沒能來得及做。」

就這樣,於森垚與這個一年後大爆的產品失之交臂,不過投資的錢還在手裏,他有了一個做沒有恥感遊戲的機會。赤膊漁夫不想被浪推着走了,他打算用手裏的錢做一艘小漁船,要和水手們自己決定航線。

02

有自己的小船

於森垚一度將「沿光-Horizon」視作自己重要的破浪機會。

一個有必要交代的插曲是,於森垚曾與一位大佬交換過靈感。兩人因大廠投資結識,話題相投。這位大佬直言自己有個難題:他想做一個立體機動的射擊遊戲,但太高的機動性會和射擊的關卡引導衝突。那是一個在國內幾乎搬不上臺面的想法,一卡就是數年。於森垚聽得着迷,他抱回家開始琢磨。

過段時間,他拿出一個蠻激進的方案,「我拿《毀滅戰士:永恆》想了一個點子,其實心裏也沒底。但比較巧的是當時爲了擴團隊,我去深圳拜訪了一個技術人員,他拿自己寫的一個 demo 和我聊,裏面一些改動正好驗證了我的想法行不行。」方案擺在桌上,兩人都很滿意,只是彼時有各自要忙的事,沒能一起合作。

後來,花開兩朵,各表一枝。那位身處大廠的大佬把方案擴充,捨棄了小關卡,徹底投奔大製作,變成了開放世界;於森垚結束合研後,帶着他的小團隊,收縮那個方案,研究立體關卡,往小規模的箱庭做——這便是「沿光-Horizon」。

「我平時一有創作衝動,不管是玩法還是劇情,我都會抽時間寫下來。後面等時機合適了,就直接拿一個方案出來立項。我也沒什麼創作羞恥,會直接拿到玩家羣裏和他們聊。這些人也不會給我面子,有時候說這有什麼好玩的,有時候會特別肯定,說這個方向好。」

於森垚很喜歡這個產品。多年後,他還是能脫口而出它的改進方案。

爲了做成這個產品,他像個「變態一樣到處舔人」。他翻遍社交平臺,厚着臉皮一個個地找美術。「有些畫師事後入職了,跟我說,我像個鬼畜癡漢一樣去搭訕,剛開始真的以爲我是騙子,不敢搭理我。」一位美術回憶,他當年在懷才不遇的時候進了這個 A 類項目,離開後才發現行業基本再沒幾個類似的機會。

團隊也珍惜這個機會,反而生出了一些不自信。那些年,二次元遊戲愛在美術大筆砸錢,去請日本知名畫師來畫。「美術有了外貌焦慮,我反過來安慰他們,別太焦慮,你們只要做到 75 分就好,我不要求你們去比肩鷹角米哈遊啥的,我們可以用玩法來補優勢。遊戲最終看的是全面素質。」

圖源電視劇《非常律師禹英禑》

但多年後聊起往事,於森垚纔是最焦慮的那個。這艘剛啓航的小船正被一輪輪的大浪拍打着。

首先,團隊用人就是問題。

當初,於森垚拿到大廠投資,是原大股東把他們賣給了大廠。在買賣裏,他的團隊被切割過一次,剝離了一個小團隊賣給其他人。於森垚做那款美少女射擊產品時,手上只剩 15 人左右。

如果擴充順利的話,他打算擴到 30-40 人規模。但不巧,他撞上了人才戰,人力支出被抬高不說,還頻繁被挖人,「有個蠻知名的二次元公司直接插了一個間諜到我這兒,打聽我要招誰,提前上門開更高薪招走。」

「有一天還出過一個特別離譜的事,辦公室裏一半員工的 QQ 突然彈消息,說,你們公司要完蛋了,卡里都沒錢了,不信你們去看某某信息,有真相……真的恐怖,像邪教一樣。」

招人還好說,四處尋人,他總能找到臭味相投的同好,再不濟更務實一些,多大能力辦多大事。

另外一件事情,可就太難了。這個大浪讓「沿光-Horizon」連帶着整個小船徹底傾覆。

很快,行業入了寒冬。不確定性帶來人心惶惶,讓方纔還熱鬧的人才戰不真實。昨天這個項目消失,今天某個團隊被裁,明天投資人撤資。版號政策、疫情影響、資本退潮、競爭激烈……壞消息接連不斷——那也是國內遊戲行業第一次遇上負增長。

於森垚回憶,大廠轉自由投資後,也讓公司少了大股東拍板。一些勢力較大的股東比較急着出成績,站出來提議,與其賭於森垚做遊戲,不如去賭新方向,把公司資源都押到 Web3 啥的,賭更大的收益。

一起經歷過那段時間的員工說,公司當時出現了兩個問題:一個是管理派系多,利益網亂,割裂得愈發厲害;另一個是資源分配有問題,給到實際項目的資源越來越少。「老於沒輸給競品,輸給了自己人。」

於森垚一直在拉扯,但他不是一個「在資本很有手腕的人」。他一邊團結其他股東,試着聯繫大股東,另一邊想辦法拉其他資本入局,改董事會結構。終究抵不過。幾個股東一聯合,他份額不夠,把他這個公司創始人一腳踢了出去。

2022 年 5 月底,上海還沒解封,他收到幾個董事的投票決議:他徹底出局,整個「沿光-Horizon」被砍,團隊上下 30 多人全部裁掉。公司走的是老帶新路線,裏面有一些是他剛招進來的小朋友,也一併裁。

「團隊不知情,很多人在罵我。尤其是美術。畢竟那時候,研發、IP、商務、發行、人事全是我出面。在他們的感知裏,我就是公司,那自然是我砍項目。當時因爲交接混亂,人事給一些美術的離職補償都算錯了,還是我個人掏腰包補的。」

這個遊戲成了諸多人的遺憾。

依舊有玩家懷念這個遊戲,多年後的今天,他們會在羣裏問於森垚,還有沒有機會重啓,然後發一堆流着口水的呆傻表情包,標着「好想玩……沿光-Horizon」,下面一堆玩家跟着轉發。

罵過於森垚的美術,去年某天閒聊時和他感慨,當年氣他爲什麼不繼續鬥下去,爲什麼丟下大家……但後來經歷多了才知道,他撐這麼久已是奇蹟。或許,他們要是更早理解他,拉更多人來做這個項目,說不定不會是這個結局。

一位小股東找來大股東和於森垚去喝咖啡,公司賭 Web3 一年後賠光了,想商量怎麼打官司。於森垚忍不住說,要是踏實做遊戲,何至於今天。小股東說,怎麼沒聽你的。他舉着掛在胸前的大廠工牌說,要是聽了,他今天也不至於戴着這個在這兒喝咖啡了。旁邊的戰投笑得前仰後翻。

那艘小船被大浪打碎。小漁夫重新掉回了海里。孑然一身。

03

到大船上飄蕩

總而言之,幸得的小船沒了,人又不想死,他還得找活路。

於森垚身處尚未解封的上海,他得找點事做。封城會讓人變得莫名焦慮。我也在,知道那種感覺。在那裏,你感知現實世界的方式只有黑漆漆屋子裏幾扇小小的窗戶,以及被牆體震動不斷放大的鄰居們在家裏走動的聲音。很多人除了愁喫喝外,會迫切地想做一些事情。無論什麼都好。

人只要一忙,便能暫時擠掉焦慮。於森垚那時給我發過信息,他平靜得不像個丟了公司的人。還能怎樣呢?做不成老闆,他還是要繼續做遊戲。那位多年前與他交換想法的大佬剛聽說他項目沒了,一個電話打過來,叫他來幫項目 。他沒什麼猶豫,直接應下,在這位朋友的大廠項目裏擔任 IP 負責人。時隔多年,他又回到了大廠。

還沒入職,他先忙了起來。掛了和製作人對方向的電話,他通宵三天把劇情大綱拿了出來;美術那邊問他要設定,他又從大綱裏剝出來人物的成長路線和弧光,弄了一堆人設發過去;城市剛解封,他就趕去辦了入職,馬上又忙到「腳打後腦勺」,還要被拉去參加戰鬥、關卡、數值的會,「那段時間日程密密麻麻地全是會議。」

但是,忙碌能擠掉當下得失的痛苦,但痛苦不會就此消失,它會被藏到其他地方隱隱作痛——人會變得更彷徨。

這種彷徨放在工作上,會讓一些預警信號被掩蓋。

多年前的行業寒冬,於森垚和無數普通遊戲人一樣都沒多少選擇權。在「得繼續工作」的執念驅使下,這基本是一種選擇盲症,意味着不敢正視那些讓人再度失去工作的危機,忽視,逃避,在危機來臨之前只能埋頭幹活。

於森垚回憶,製作人一直苦於沒有能實現他想法的人才,或者說,他一直對團隊的能力缺乏自知。他嘗試了很多新方向,希望團隊能學習攻克下來,但總以失敗告終。這位製作人直面的第一個問題是:你固然對項目有要求,但能實現這想法的人才都在米哈遊、鷹角該怎麼辦?

在於森垚加入時,這個項目剛被推翻過。無論項目框架,還是他接手的 IP 和劇情,全推了個乾淨。事實上,它被推翻了不止一輪。有組員把於森垚的加入視爲項目終於要穩定下來的信號。但問題是,製作人和團隊少了從零到一尋找新設計的經驗,他只能不斷套別人的解法,不合適,就推翻再找新的。一遍又一遍。

按大廠項目標準來看,製作人想法缺少確定性。傳統立項可以靠確定性循序漸進——早期 3-5 人定方向,10-30 人做 demo,過了審覈就能拉 50-100 人做項目。但這辦法只適用於被做了無數遍的成熟玩法。現在的遊戲重內容,要創新,確定性越來越小。大家已經不再慢慢試,基本都是先堆量,完成度不到 80% 幾乎無法驗證任何東西。一個參考是,某大廠重點項目做了 3 年沒有系統框架,某中廠壓箱底的旗艦產品做了 3 年沒確定世界觀大綱。「你也沒法慢慢探索,探索是虛的,你怎麼寫週報?」

最後努力一年,大家勉強做了一個切片,但慘不忍睹。大老闆說,這方向別做了,改改吧,派了一個 director 下來幫忙。但那位製作人徹底受不了,做不下去,離開項目,帶着一部分人去了另一個工作室重開。

圖源電視劇《女子警察的逆襲》

這種彷徨放在個人上,則會讓人更容易被大環境裹挾。

2023 年初,項目沒了,但餘下的幾十人還是要繼續做遊戲。於森垚拿沿光-Horizon 在內的幾個比較創新的方案報上去,上面有些不大滿意,有些看不明白。後來聽說老闆很迷正爆的美少女射擊卡牌方向,他就把當年做的 3D 盜版方案報了上去,老闆一看,真給過了。

對於新方向的存續,他聊的細節不多。這其中多是「與人鬥」的雞毛蒜皮。至少,大家能在大廠接着討口飯喫罷了。一開始,他們餘下的人先分權**,做不出來,走了一些人,剩下比較齊心的接着做;後來又爲了讓老闆點頭,大家慢慢閹割想法,越做越保守;最後,項目是出來了,但也成了於森垚做遊戲那麼多年「數據最差的一個項目」。

事後,於森垚和同事們覆盤,結論是:大家很優秀,速度快,能力強,但一直都看不到希望,畢竟方向一開始就錯了——這個項目方向最早是他在 2020 年提出的,它是爲那時的市場量身打造的,可到了多年後的今天,它除了能讓老闆點頭立項以外,真的還有任何優勢嗎?沒有。大家也知道,但也只能做。

「像爲了保住工作,你也開始向上管理了。」我覺得他有點多變。

「 對。混亂多事之秋,我想繼續做下去,所以選了一個我擅長且正好投老闆所好的方向。」

這是和於森垚聊天讓我感興趣的問題——如果一開始都知道方向不對, 那麼大家究竟是抱着怎樣的想法度過的?是渾渾噩噩,還是慷慨赴死。都對。但在大廠,人有時還會有一種情緒——自信。

「我最開始想法是,雖然方向有些問題,但畢竟是在大廠,靠品質取勝,打打富裕仗。」

「相信公司資源多?」

「對,我承認是有點拋下了競爭意識,逃避現實,覺得可以大力出奇跡。」

反常識地講,現在大廠很多人沒有競爭意識。不是說不競爭,而是不懂競爭。他們在內賽馬攀比、在外進攻賽道的思路,沒有謀略和巧思,完全靠自己身處大廠的自信。通俗一點說,就是靠「資源」。這個「資源」,在市場還處在搶人的流量時代,是大家能完全信任的依靠,但到了整個行業都亟待突破的階段,便成了叫人認不清現實的煙霧彈。

其實說穿了也沒什麼稀奇的。現在行業是全方位的戰爭, 要知曉對方取勝的原因,也要知曉自己手裏有什麼底牌和打出去的效果。知己知彼,揚長避短。但一些大廠員工會在露怯時陷入相信大廠資源的假象,認爲只要投入足夠多的人和錢,產品邏輯閉環,就可以結束一切競爭。於是,假象便成了狂妄的自信:我何短之有?

相信資源,也代表放棄大面的思考。一位從大廠離開的老炮曾告訴我,大廠有個獨有的邏輯叫,燒錢做項目。沒人心疼錢,並且相信只有燒錢才能贏。這是在其他任何公司都不成立的事。如果放棄大面思考,那麼個體更需要自證自己的付出價值。一個明顯的現象是,大廠的人會搗鼓一些很奇怪的技術進步,哪怕和項目核心的關係不大。

但你又沒法去指摘這些陷入假象的大廠人。絕大多數遊戲人都是這樣,沒有權,不在嫡系,身處無法與老闆對等溝通的中基層,他們唯一可以做的只有竭盡全力地向上自證,有能相信資源已是身處大廠的幸運。

去年年底,項目被保留下來繼續做。但於森垚做不下去了,他不想再在大廠這艘大船上飄蕩。

重新出去創業,自己做遊戲,哪怕又回到艱苦卓絕的荒蕪,但他認爲,這纔能有出路。

04

重新造一艘自己的船

於森垚離開了大船,不做渾渾噩噩的船員,回到了海里,要做回和大海拼殺的漁夫。

去年決定離開大廠後,他拉來一幫年輕人搞了個私人聚會,打算把研發管線的問題全梳理一遍。這些人都是來自上海各家知名廠商的一線主力開發人員——米哈遊、鷹角、騰訊、網易、疊紙……能叫上名的都來了。他們比他小了近一輪,「還沒有那麼圓滑,對行業尚有憧憬,有一線的經驗和理解,不至於脫離實際亂說。」

那晚聊完,幾個人畫了一張巨大的管線流程圖,涵蓋了一個遊戲誕生的所有環節,從立項、切片再到量產。那張圖的不少地方被塗上綠色,「標註的都是各家公司經常遇到的問題,」大到搭管線複雜、驗證玩法太久,小到美術或者關卡的標準不統一。畫下來他們發現,十有八九,問題都和「人」的決策有關。管理一亂,就開始浪費資源。

等到圖做完,他拿去和做 AI 的朋友研究,有沒有辦法解決這些「人」帶來的蠢問題。答案是可以。而且這位 AI 朋友願意拉 8-9 個人的團隊和他一起試試。「我和一個大廠的 TA 聊,他說了一個很現實的例子:如果開發到後面,老闆突然一拍腦袋,要求所有角色腦袋大一圈,你怎麼辦?你肯定躲不開這種決策。但他評估下來,如果用 AI 做個工具出來,再改這個需求,大家能省一個月的時間。」

我見過那張圖,那是想告別人類犯蠢的企劃。比如,項目做 demo 的時候突然想推翻美術,換一套新的去驗證,以前這得花將近一個月的時間,引入 AI 工具後可以把時間壓到 3 天;再說個經常出現的問題:寫代碼出錯。之前人工審覈校對要半天時間,現在丟給 AI 去校,估摸只要 1 個小時就行,還不用花人力。

我記得很久之前看過馬斯克造車的故事,說他既要創新,又要產量,傳統車企的百年流水線和現在的機器人採購都滿足不了他,最後他想了一招,不把工廠當死東西來看,而是可變的,他找人把它做成一個會自我迭代的流水線。於森垚想做相似的事情,所有人都盯着產品在痛苦,覺得太燒錢,創新太難,但他想從根上解決問題,先用 AI 把遊戲研發的管線改造一輪。不像馬斯克直接砍流程,他至少要解決蠢問題帶來的重複勞作,把資源省下來。

「在一線,管線每年都會迭代 N 遍。這也是我比任何大廠總監都有的優勢,他們做了管理,忙着去看方向,對一線在做什麼越來越陌生。現在還有幾個總監在一線?但我不是,我真能改管線。我做過老闆,也沒離開過一線,我太清楚管線這東西這麼多年來的變化,也知道從哪裏下手。我和那幫朋友一起畫那張圖,叫那麼多人來,就是爲了這個。」

這是一段極務實的探索。他想組一個 50 人左右的團隊啓航,可要在這個時代出來創業做遊戲,門檻高,環境差,鮮有人願意投資,風浪不平靜,不能編個竹筏就能遠航了。你得用上現代的造船技術,把船造結實了,讓自己和團隊足夠輕盈,能活下去,纔能有命去把想法給實現出來。

不過,懂得造船是第一步,接下來,在這個羅盤通通失效的市場,你該怎麼知道自己的方向是對的?

坦白來說,現在遊戲創業的日子沒那麼好過。行業慢慢只剩兩種遊戲,要麼是大產品,要麼是小遊戲。一位大廠朋友的見解是,這是一個行業等待技術突破的黎明前,是必然要經歷的頭部效應。但在黎明前,創業者會身處一個很尷尬的位置,他們沒錢做前線的大投入,也沒人力去長尾廝殺,只能做慢慢消失的中腰部,鮮被產業關注,難被玩家矚目。可感知的變化是,遊戲行業內的投資人已經不愛給初創投錢,有些短期內直接不再看遊戲。

我很期待這位遊戲人從務實角度聊他創業能做什麼遊戲。

圖源電視劇《苦盡柑來遇見你》

「我特喜歡那種夠震撼的大戰場。現在準備是騎馬與砍殺,魔幻現代戰爭題材的。我想的是個 5-10 分鐘一局的體驗,前期是很直覺的戰爭,有代入,夠爽,越往後面越講腦子佈局——飛艇牛逼不?坦克牛逼不?都你的。隨便開。慢慢到中後期,你發現殺多少敵人的影響都不大了,你會去規劃更大的戰場,考慮陣容和策略什麼的。」

於森垚有個習慣,有創作衝動了會抽時間寫下來,後面有空就打磨,要用的時候直接從裏面找。騎砍的想法來自多年前的一個項目,他做了個頂視角的艦隊玩法,策略硬核,次留怎麼都做不上去。結果有次閒得很,他說要不做個越肩視角吧,「也沒啥用,讓大家開炮爽爽,」結果次留提了 5 個點上去。這個事情記到了現在。

「你怎麼確定玩家會不會喜歡?」

「不確定,到時候給玩家看看就好,沒錢的話,我就再像當年沿光那樣放切片。反正玩家的反應會給我說行不。」

一個多年來的爭論:策劃究竟該做自己喜歡的?還是市場需要的?

他的想法是,策劃有本事,還是做自己喜歡的。他認爲,現在不是藍海時代了,做盤子最大的,做個超大 DAU 的玩法,發行有本事導量進來嗎?連大廠都不敢下這個保票了。「之前說目標用戶這那的,什麼商業化推演手段,什麼側寫……那些都是方便發行算錢的東西。」

「我一直覺得,誰能和你共情,誰就是你的目標用戶。你首先要有一個想表達的東西,把你想表達的東西展現出來。你共情能力強,你有手段,那就是大盤子,你弱一點,那也可以找到自己的核心用戶,找到一個下限。所以不如,你就做你想做的,愛做的,你還能做好,這部分被認同了,玩家是會買單的。」

真好。這是一個剛剛能容下他的縫隙。他和團隊經驗夠多,能搞定小團隊技術不足以解決的 3C 和渲染,有本事把玩法改造成長線循環。他們瞄的方向也夠小,撞不上忙着喫大盤的大廠——於森垚曾拿着方案和大廠一老闆聊,對方也是騎砍粉絲,但給了他一記反問,配上大廠宣發,這個玩法能把流水做到 20 億嗎?言外之意,做不到就沒必要聊。

「現在很多人都在說中腰部式微了。」我問。

「我不覺得中腰部不被市場需要。」

「有個論調是,中腰部產品之所以在國內做不下去,是因爲大家選擇太多,他們要把精力放在性價比最高的地方。」

「怎麼可能?現在市面上做成的沒幾個品類:回合制、ACT、射擊……你反反覆覆在裏面選來選去,怎麼能叫選擇多?我做產品考慮兩部分,一個是尖叫度,它是我自己特別喜歡,特別想表達的東西,它也會是讓玩家一眼會記住的玩法,然後其他部分我做到市面 75 分的水平。別人要靠技術或者美術,我打算靠玩法設計取勝。」

實事求是地講,於森垚擅長精打細算,他創業多年,熟悉資源分配對遊戲的影響。通常來說,做遊戲的成本分三塊:玩法、包裝,和宣發。主流做法是,選一個穩妥的玩法,把成本主要放包裝和宣發。「玩法太拿不準,測一輪,改一輪,成本就很高了,還不一定對。相比下來,包裝和宣發投的錢所見即所得。哪怕邊際效應出來了,我也知道投多少錢有多少回報能超過競品。」

多年下來,行業偏科的投入,造就了很多爆款,也讓很多人陷入內卷——大家都在同一個賽道競爭,搶同一批用戶,只能用美術包裝和宣發來搶眼球,兩部分支出最高能佔到總成本 70-80% 。到了這兩年,還有不少底子不大的項目要砸 3-6 億給包裝,把自己往大產品做,結果上線後發現自己並沒有如願成爲市場認可的大產品,投入打了水漂。「我不想這麼做,卷不完的,我想把成本放更多在玩法上。」

於森垚覺得,新玩法要落地到產品,它依賴懂運轉的團隊,他琢磨的是這個。「現在我找 AI 團隊做工具,也是爲了把幾個環節的成本壓下來,把錢和人都挪到玩法試錯上。玩法成了,我們才能在中腰部站住。」人才也能左右到玩法,於森垚打過人才戰,知道怎麼用有限的資源找到想要的人,「之前我和米哈遊鷹角搶過人,我知道哪些人能搶下來,哪些人我得找到上下位替代。」

更多時候,如何把人用好,是更復雜的課題,「之前投資老給我說,你不要想着今天找個百萬年薪的,明天招個大廠的大哥.……我說不會,我用人是有想法的,我不可能說我一定要招某一個人,甚至不一定非要找某一類人能做成,招不到就做不成。一個烘焙方案,我可以找個很牛的圖程去處理,但也可以先找燈光來做一些妥協方案。我很清楚怎麼做這個選擇。」這不是什麼讓人自滿的能力,貧窮多年,他只能這麼精耕細作。

在於森垚看來,團隊信任也很重要。他在每一個環節都做了很久,在小圈子、研發、運營、發行都有積累。這份經驗讓他足夠懂所有人,知曉大家的負擔。他對 AI 團隊的朋友說過這樣一句話:哥們,如果咱們能順利立項,到時候你們就放手去把管線當成自己的產品去研發,迭代它,加速它,我百分百相信你們,即便你們做不成,你們不用有任何的負擔,我也有各種辦法用人肉把這些問題填上。「這話我不敢給投資說,但我想讓 AI 那邊安心。」

「有些團隊的矛盾實在調和不了,只能取其一。我現在的務實是:能讓大家都接受我,願意和我合作。」

「溝通技巧嗎?」

「沒有,實打實的戰鬥友誼。太多年了。所以我才覺得現在出來做自己的遊戲剛剛好。」

現在,於森垚自我認知的最大優勢是,那麼多年下來,項目夠多,成功夠多,失敗也夠多了。前段時間,他猶豫要不要再跟着風口走,一位投行的朋友語重心長地和他分析,大家追風口是方便起步,很多人打一開始就不認爲自己能追上風口,是靠風口吸納資源,做砸了,收拾收拾,推下個項目,再告訴新的投資人我有追風口的經驗。「但你沒必要了,你不用再追了,你做自己想做的就好。」

05

剛剛好的42 歲

算一算,於森垚 42 歲了,從2004年算起,他做了 21 年的遊戲人。很難說,遊戲究竟是讓他賺了錢,成了名,還是說圓了夢。但他能在海里廝殺到現在,多是仰仗他足夠多的航行經驗。

有時候,他很懂怎麼和投資打交道。早年他做A級項目,不管怎麼創新,都會永遠留一個很保守的商業化,好和發行投資打交道,「方便他們算營收」。離開大廠準備創業,他按慣例做了兩套PPT,一套是自己想做的,一套是市場正火熱、投資人想看到的。看人下菜碟。一位大廠戰投看了兩頭,立馬力挺後一個熱點方案。

有時候,他很懂玩家想要什麼。做老闆的時候,他天天混在玩家羣,和大家聊玩法,和朋友推演策劃方案。至今他仍然覺得「沿光-Horizon」是一個會讓他很激動的項目,但你要他重啓吧,他也不樂意,他現在設計又有了精進,覺得以前的方案漏洞百出,給玩家的引導和壓迫都不好,不如朝前看。即便真重啓,那也一定是個新方案。

有時候,他好像又很懂怎麼迎合老闆。他在外如何發揮都行,但一旦進了廠裏,他能把向上管理做得很好,「主公已經選了進攻目標,那我只能爲這個目標設計最可能贏的執行方案了。」哪怕知道這個方向多半會失敗。

他說:「你把對我的認知放在務實這個點上,大邏輯就統一了。」不務實,個體很難在行業裏做下去。他早年追求速度是務實,後來的差異化是務實,大廠的妥協也是。這是他的生存之道。「我想想,這纔是我最強大的地方,和我同期的,很多要麼沒了熱情,要麼被髮行搞廢,要麼換皮多年苟活。我沒有,我還是想做遊戲。」

有時候,他對遊戲的喜愛超過許多事物。從卡牌到射擊再到大世界,他一直都在學新的東西。年輕研發拉他去參加 GameJam72 小時開發的比賽,他也樂得和人家熬通宵去做獨立遊戲。現在他都不愛和同齡人交流,就喜歡和年輕研發聊。

有天下午兩點,我收到了於森垚的微信。他很激動地給我轉發他的玩法研究。

他忙着做項目和預算的 PPT,但不耽誤他沒事和朋友聊靈感。他們聊起新方向,他一時挺感興趣,轉頭就在屋裏推演起來,結果發現是新玩法徒有噱頭,循環是死局,第二天就約了一個正在做這方向的大廠朋友出來喫飯,他問,你們做了這麼久怎麼解決的?果然。朋友告訴他,完全解耦,只能很抽象、割裂地放在那裏。

「我真的堅信,策劃是科學,是客觀的東西,像數學公式一樣有它的平衡。我喜歡琢磨那個東西。」

「但我聽到最多的說法是,輕微失控才能超預期。」

「我相信一切可控。」

「你爲什麼喜歡做遊戲?」我問他。我是真想問他。那麼多年,一個人究竟該如何說服自己堅持喜愛一個反覆傾覆自己的東西。

「不知道。反正這麼多年,我就是,一直在前進,從來沒停下,也沒想過停下。」

其實他知道。

不一會兒,他給我發來一張《灌籃高手》的漫畫截圖,上面的臺詞是「非常喜歡!這次絕不是說謊。」那頁漫畫是主角們與日本第一的山王隊決戰的劇情,主角櫻木花道豁出命地打,爲了救球,把背給撞傷了,疼得站不起來,再打下去會影響到職業生涯的那種,但他還是上了。教練勸他,他不要,頭也不回地說,「老頭子你的光輝時刻是什麼時候?而我的就是現在了。」

圖源漫畫《灌籃高手》

題圖來源:電視劇《苦盡柑來遇見你》

小標題圖來源:ChatGPT

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com