伴隨着“硬盤技術的進步”,QLC顆粒也越來越成爲入門市場中的主流。如今的中低端市場上,QLC產品的數量前所未有。

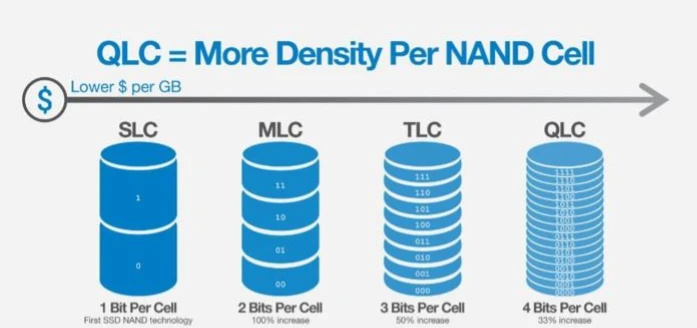

所謂“QLC”,指的是一個存儲單元中的信息數量。對比此前的“TLC”乃至“MLC”顆粒,QLC的每個單元存儲有更多信息,對應的電壓狀態也更復雜。

得益於密度的增加,QLC技術至高可帶來33%的容量提升,並能進一步降低生產成本。然而,作爲愛好者們最關心的話題,這些產品的性能表現 又會付出怎樣的代價?

在本系列文章裏,我就將聚焦於市面上採用QLC顆粒的固態硬盤。本期文章的主角,是一款特殊的QLC產品——Optane Memory H20(with Soild State Storage)

INTEL(英特爾)

傲騰H20 混合式固態硬盤

接口速率:PCIE 3.0X4

質保壽命:370TBW(1TB款式)

作爲前所未有的“混合式固態硬盤”,從那長長的命名中 便能一窺其獨特的設計。有着傲騰技術加持的它,是否能一掃QLC的陰霾?

硬盤參數

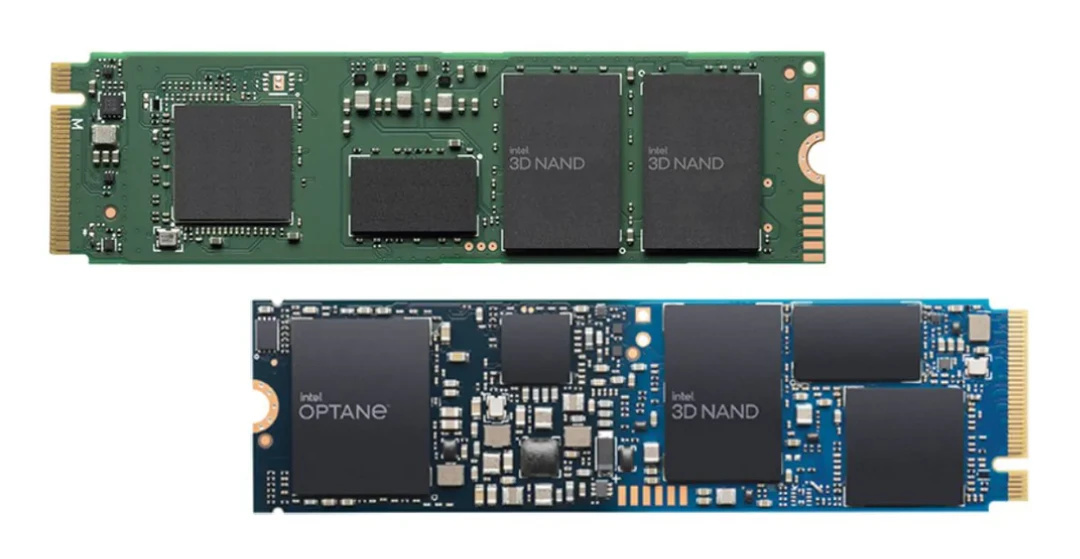

顧名思義,“混合硬盤”由兩大模塊組成:負責存儲數據的QLC部分,與專注於提升硬盤性能的傲騰3DXpoint部分。

670p與H20

QLC部分 來自於英特爾NAND部門的遺產,是一塊壓縮了體積的INTEL 670p SSD。

它使用特殊定製的慧榮SM2265G主控芯片,並搭配INTEL最先進的第四代QLC閃存。與常見的中低端硬盤截然不同,即便是“濃縮”後的670p,也依然保留了DRAM緩存!

NAND硬盤的主控、存儲顆粒與DRAM緩存,均侷限在一片狹小的空間中,溫控與散熱自然成爲了難題。也正因此,主控速率被再次下調,僅維持在PCI-E3.0 X2水準。好在有着3DXpoint的加持,順序讀寫速率的損失 不足掛齒。

然而,作爲“相變存儲器”的一種,3DXpoint的技術原理與3D NAND大相徑庭。它們的主控自然也無法兼容。爲此,英特爾裝入了一塊完整的“傲騰內存”,佔據了H20的後半段空間。

代號爲“SLMXT”的特殊控制芯片,與P1600X所採用的型號相同。但在H20上,它同樣工作在PCI-E3.0 X2的速率之下。存儲顆粒的容量則是32GB——並不算大,但用作“加速”已是綽綽有餘。

不難看出,儘管封裝在同一個PCB板上,但H20分明是兩塊完整的硬盤。它們會被操作系統分別識別,需要藉助英特爾的特殊驅動 方能合而爲一、共同運轉。

特立獨行的硬件設計,最終成爲了“混合硬盤”曇花一現的根源。爲了使其順利地“合體”,H20有着極爲苛刻的使用要求。

它必須配合英特爾10代至12代酷睿之間的硬件平臺,在BIOS中打開“混合硬盤”的相關設置、使用已注入INTEL RST與VMD驅動的系統,並將H20安裝在PCH引出的M.2插槽上,硬盤“合體”纔有可能成功。

雪上加霜的是,受限於“玄學”般的硬件兼容性問題,實際操作的“合體”難度只高不低。倘若在不受支持的平臺上使用“混合硬盤”,遭遇的情況也各不相同。

英特爾平臺通常僅能識別H20的傲騰部分,而AMD處理器只能對着QLC乾瞪眼。少數平臺能完整識別“混合硬盤”的兩大模塊,但是也就止步於此了——由於缺少關鍵BIOS選項,這些電腦不能完成“合體”的最後一步。

使用過程中的困難重重,“混合硬盤”的推廣註定舉步維艱。儘管如此,在H20的性能表現面前,這一切又是否值得呢?

性能表現

不可否認,H20的性能十分強勁。670p雖是QLC硬盤,其緩內表現卻已與不少TLC產品相仿。3DXpoint的加入更改善了寫入耐久。高達370TBW的質保壽命,已與一些TLC硬盤十分接近。

而H20的傲騰部分更是值得一提:這是一塊降低了接口速率的Optane M15。

它本是消費級傲騰的繼任產品,卻因英特爾的策略調整無疾而終。這塊代表着“M.2 2280性能頂點”的相變存儲硬盤,最終在H20上完成了自己的使命。

強強結合,最終成就了令人矚目的性能。倘若突破重重困難,合體後的H20 終將登頂性能之巔。

——且慢,對大部分消費者而言,“合體失敗”纔是混合硬盤的常態。當H20的兩大部分獨立工作時,它的性能表現又如何呢?

不出意外的是,脫離了3DXpoint顆粒的加持,QLC硬盤的水準原形畢露。“二次降速”的主控加上嚴苛的溫控,災難性的緩外性能暴露無遺。

動輒不足100MB/S的緩存外速度,與機械硬盤的對比將是常態。縱使用上再多技術手段,也難以挽回先天性的原理不足。

與之形成鮮明對比,傲騰部分的性能 並沒有受太大影響。順序讀寫速率的確不高,但這也並非是“相變存儲器”的重點所在——沒有了QLC NAND的拖累,傲騰的潛力得以完全釋放。高達300MB/s的驚人隨機讀取速率,足以令所有對手相形見絀。

然而,傲騰的掣肘來自於原理自身,“相變存儲器”難以堆疊容量。僅有32GB容量的它,空有性能 卻少有用途供其施展。成爲其它硬盤的加速陪襯,或許本已是它最大的意義了。

除了性能表現以外,“數據可靠性”同樣是用戶們所關心的話題。在這一方面,英特爾的表現如何呢?

數據可靠性測試

英特爾曾不止一次地強調,其QLC顆粒“有着與TLC一樣的品質與可靠性”。彷彿爲了證明這一點,英特爾甚至將QLC技術用在了極爲重視耐久的企業級市場,並將固態硬盤的容量推向了新高度。

英特爾解釋稱,自己的QLC顆粒使用浮動柵極結構,擁有更好的電子保持能力。而如今普遍量產的TLC顆粒,是更爲簡易的“電荷俘獲”結構。

這究竟是“確有其事”,抑或只是英特爾的“自吹自擂”?針對大家所擔心的“數據保持能力”,我也對其進行了測試——基於一塊經過重度擦寫的QS“質量驗證”H20樣品。在測試開始時,它的健康度已下降至62% 。

然而,經過全盤寫入與8個月的靜置後,這塊硬盤的數據效驗仍然能夠通過。全盤讀取的速度也沒有絲毫波動,保持在1GB/s的最大速率限制下。

作爲對比,一塊放在硬盤盒上使用、主要存儲較大文件的TLC硬盤 反而出現了嚴重的“冷數據”情況。它的速率波動極大,並多次下降至750MB/s以下。

可以認爲,在H20的144層QLC顆粒上,確實無需過多擔心“冷數據”問題。至於那塊3DXpoint傲騰——它使用了特殊的技術原理,通過“電阻”而非“電子”記錄數據。材料的相變需要上百攝氏度的極苛刻條件,既然如此,也幾乎不存在“冷數據”的擔憂了。

後記

時至今日,傲騰H20的價格已不算高昂。考慮到它“合體”成功後的卓越性能,這塊獨特的產品或許仍值得一試。只是,隨着英特爾存儲部門的裁撤,“混合硬盤”註定將消失在時光之中。

根據INTEL的策略,3D NAND是代替機械硬盤的基石,因此迫切需要更大的容量、更低的成本。而高性能領域的存儲需求,則由3DXpoint來完成。

因此,INTEL選擇押注QLC與傲騰。“混合硬盤”奇特設計的誕生,也是這一思路的具象化體現。

然而,正如H20那極爲繁複的使用條件那樣,“取長補短”終歸是英特爾的美好幻想。傲騰和QLC並沒有如INTEL所想的那樣,帶來一個新的時代。與之相反的是,它們帶走了屬於INTEL的時代。

伴隨着傲騰與QLC的接連失利,INTEL開始失去昔日的利潤和技術優勢。作爲曾經的行業巨頭,如今的英特爾日漸式微。但是,QLC的“潘多拉魔盒”已被打開。洶湧而至的它,終有一天會席捲市場。

與其說是“時代的浪潮”,倒不如形容爲打着變革旗號的海嘯。總有那麼一瞬間會令你疑惑:行業是否在“倒退式發展”?然而作爲當代PC中那塊最長的木板,不少用戶對硬盤性能的感知確實不強。

比起那追求極致帶來的高昂成本,更大的容量與更低的價格 或許纔是消費市場所追求的。不願接受這一切的我們,又是否做好了直面那名爲“QLC”的技術海嘯的準備?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com