不知從何時起,我時常能在網上發現“不是硬科幻的科幻作品不配被稱爲科幻”之類的的論調,自作主張開除了諸如《星球大戰》一類太空歌劇作品的科幻籍,並將國內婦孺皆知的寥寥幾本作品奉爲圭臬。對此我覺得,某種程度上確實是葉公好龍了。如果將真正意義上的,硬到能磕掉牙的科幻小說擺在他們面前,恐怕能熟悉其中物理概念的人都屈指可數,更別說享受整個故事了。

這是經常被“除籍”的作品

譬如羅伯特·福沃德的《龍蛋》、斯坦尼斯拉夫·萊姆的《其主之聲》都可以算作這類硬核作品的代表作,當然還有不得不提的《修爾德的階梯》(Schild's Ladder)。這是澳大利亞作家格雷格·伊根(Greg·Egan)的長篇代表作,被不少科幻迷公認爲世上最硬核的科幻小說,“讀懂它至少得需要大學物理學學位”在《修爾德的階梯》裏,伊根利用自己在大學的研究所學,基於真實的理論圈量子引力論虛構了一整套未來的“量子圖論”。傳統的量子力學和經典相對論在這篇小說中已經得到了完美的融合,而數學成爲了不同物理參數宇宙文明通用的交流語言…當然本文的主角絕不是《修爾德的階梯》,而是此書的作者格雷格·伊根。

《修爾德的階梯》

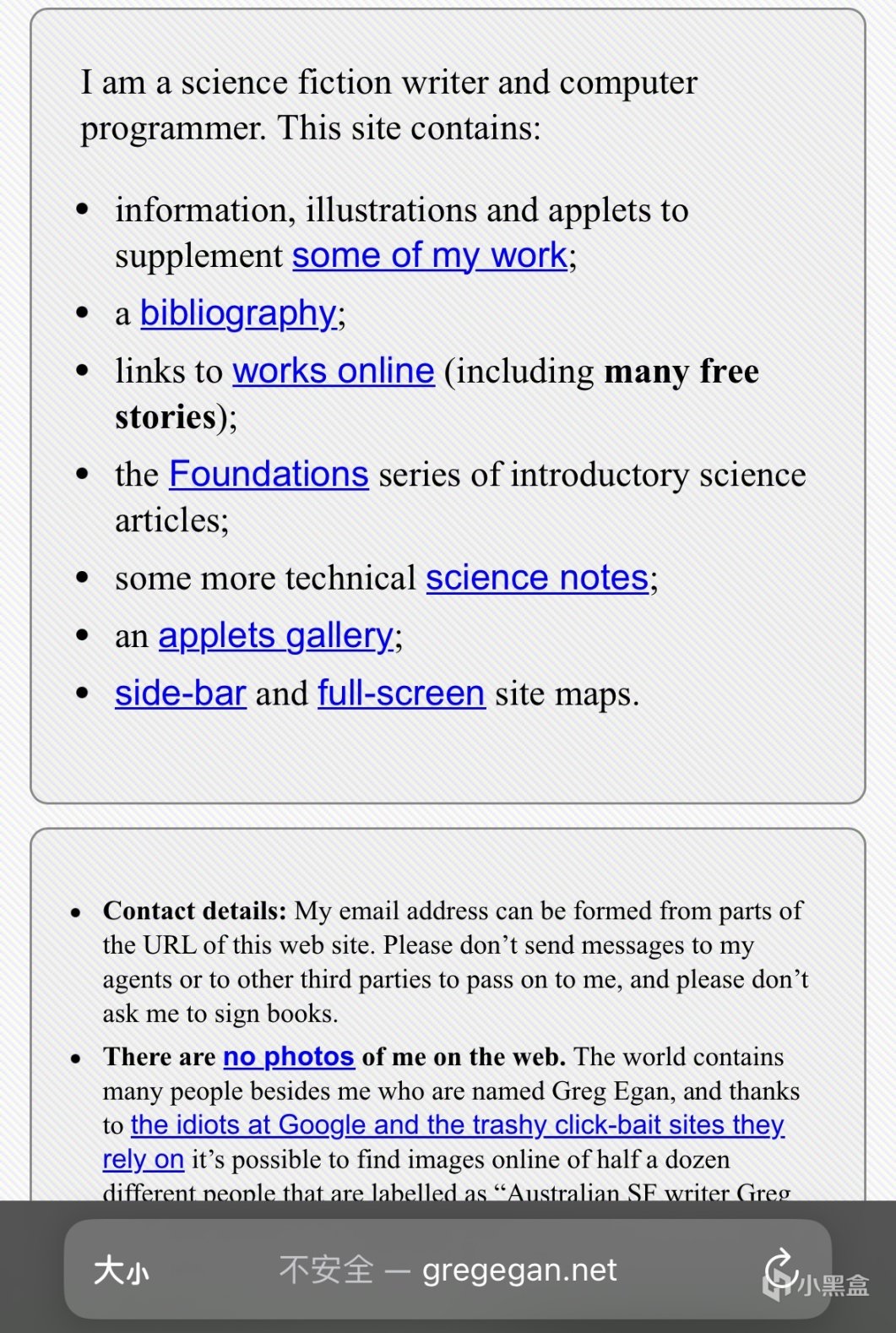

伊根本人出生於1961年,畢業於西澳大利亞大學並擁有數學本科學位。雖然如此,他卻參加過嚴肅專業的數學物理研究並發表過兩篇相關方面的論文。伊根曾多大八次獲得雨果獎提名,1998年的《祈禱之海》(Oceanic)就獲得了第二年的雨果獎、軌跡獎與阿西莫夫雜誌讀者選擇獎。伊根的創作文風特別硬核,譬如探討前沿物理學《修爾德的階梯》、數學理論的本質《閃光》(Luminous)《暗整數》(Dark Integers)、前沿生物學《穀殼》(Chaff)。但其另外一些短篇作品中的人文關懷精神與哲理深度又和華裔科幻作家特德·姜(Ted·Chiang)有異曲同工之妙,甚至有傳言道,伊根是特德·姜的另外一個筆名。這是伊根的個人網站鏈接

伊根的個人網站,“網上沒有我的照片。”

伊根爲人處事低調,他從不出席任何科幻有關的會議,不給讀者簽名,不公開露面,網上也沒有他的照片。“社恐”的伊根特別在自己的個人網站上發表了四種文字寫成的聲明,告知公衆網上絕沒有他本人的照片。伊根現實生活中的刻意深藏若虛,不僅爲他本人增添了不少神祕的面紗,好似也在有意引導着公衆更多將注意力放在他的作品上。也許在這些作品中,我們能夠解構伊根的內心祕密與哲理思考。接下來的幾篇作品,都摘自新星出版社的《格雷格·伊根經典科幻三重奏》。

《格雷格·伊根經典科幻三重奏》

“真理不是大廈,是流沙…”

如果你是第一次知道伊根,那麼第一次接觸到的他的作品大概率會是《閃光》或者《暗整數》,這是他最膾炙人口的作品之二。在這兩篇同屬一個世界觀的短篇小說裏,伊根充分應用了他數學專業的理論知識。德國著名數學家希爾伯特曾經說過:“如果連數學思維都有缺陷,我們還能在哪裏找到真理與確定呢?”就如同特德·姜的《除以零》一般,伊根大膽地對一切事物存在的基礎——數學理論的本質提出了質疑與新的思考。數學的“缺陷”不僅被發現,甚至變成了武器。

《閃光》

數學真理是本身就存在永恆不變的,還是被創造出來的?一切的一切都始於艾麗森的一個玩笑。不,也許它並不是什麼玩笑:“只有當某個數學定律能被某個物理系統證明爲真,這個數學定理才爲真”。“我”對此感到嗤之以鼻——宇宙大爆炸發生後,一團沒有意識的夸克-膠子等離子體不可能停下反應而去填補數學邏輯上的空白。但被中國的超級計算機“閃光”所證明的“缺陷”卻似乎顛覆了這個世界存在的根基:在某些大的難以想象的數字下,命題S和非S都同時爲真。兩套互不相容的數學之間的邊界逐漸被“我”與艾莉森發覺。是封死邊界,保存近側數學的完整性;還是消滅邊界外的一切,讓遠側數學從此消失?選擇並非那麼簡單。暗流湧動之下,“工業代數”公司也在尋找“缺陷”以此牟利,而邊界的另一端,是服從另外一套數學物理定律的文明…真理從來就不是什麼堅不可摧的萬里長城,而是流沙堆成的蟻穴,一觸即潰。

“工業代數”公司這一設定很有賽博朋克作品的味道

如果說《閃光》裏,“我”與艾莉森和遠側數學的未知文明建立了某種穩定的外交聯繫,那麼在它的續集《暗整數》裏,雙方則展開了一場以數學定律爲武器的全面衝突——是不是很耳熟?《死神永生》裏,關一帆向程心絕望地透露了他推測可能存在的“數學規律”武器,《暗整數》中,伊根則描繪出了這種恐怖武器的模糊輪廓:“被檢驗的命題周圍有多個命題與之相鄰,如果這些相鄰命題通過投票否決掉被檢驗的命題,邊界就會發生移動。但坎貝爾的‘暗整數‘不是靠邏輯推理圍攻遠側的目標命題,而是直擊‘整數’概念的深層瑕疵。”如果存在能夠顛覆兩個文明力量對比的終極武器,那麼猜忌與恐懼的陰雲便籠罩了兩個文明交流的所有渠道,戰爭也隨之而來。數學開始崩潰:飛機墜毀,股市震盪,服務器癱瘓…這些僅僅是微不足道的開始罷了,最終當人體內的生化錯誤積累到無法修復的程度時,全身的每一個細胞都會主動按既定程序走向末日。值得一提的是,《暗整數》於2007年出版,《死神永生》則於2010年出版。想象力在大劉之上的,確有其人。

伊根在《閃光》中,展現的是柏拉圖主義與實用主義的衝突。而在《暗整數》一篇中,他的靈感可能來源於數學界的“超有限主義”。這兩篇數學科幻小說都被認爲是伊根“外在宇宙”的典型代表,硬核至極。

“如何在動盪不安的世界活下去?”

如果你是諾蘭的忠實影迷,那你大概率會和伊根的短篇《黑暗狂奔》(Into Darkness)產生強烈的共鳴。《星際穿越》中蟲洞的相對論效應使得轉瞬間便是滄海桑田,《信條》中無情的熱力學之箭指引着一切走向混沌與毀滅。這篇於1992年發表的《黑暗狂奔》,同樣也是在探討蟲洞與時間的話題:從未來降臨的蟲洞災害侵襲了這個脆弱的世界,而“我”則試圖去拯救那些被吞噬的,朝着無盡黑暗單向狂奔的可憐蟲們。

《星際穿越》“卡岡圖亞”

作爲伊根“外在宇宙”的另一篇代表作,《黑暗狂奔》也同樣事無鉅細地展現了“蟲洞救援”的每一個細節:裝備有環式激光引導系統與高速噴漆槍的直升機、爲蟲洞特殊引力環境定製的救援輪椅、降低營救者血壓的藥物…蟲洞內部的時間與某個空間維度交織在一起,它吞噬着周圍的一切,連光也是如此,只會向蟲洞的中心方向傳播——那個中心點代表着時間前進的方向,因此任何遠離中心點的嘗試都是不可能的。當蟲洞的吸噬口吞噬你時,你只能帶着被困者向着蟲洞的中心前進,躲過房屋廢墟形成的障礙,祈禱着能在蟲洞消失前穿過那個中心點,來到幾秒後的未來後倖存下來,而不是被蟲洞消失後的物質均勻化效應殺死你身體裏每一個最微小的生物結構。

“當不可預知的未來成爲不可改變的過去,風險必定會以某種形式坍塌成定局。”

《信條》,一個關於時間的故事

已經發生的事情一定會發生。蟲洞的性質已經決定,當你進入吸噬口的那一秒開始,你倖存了多少秒的“可能性”已經註定,只是你自己完全不知道。但對於“我”這樣的蟲洞跑者來說,沒有什麼意義。雖然命運無法改變,但你只能盡力而爲,向着黑暗的終點狂奔。是不是聽着有點像決定論最終贏得了這場蟲洞內的哲學辯論?但自由意志依然有着它迴旋的空間:在《黑暗狂奔》的蟲洞內,人體所佔空間的微不足道使得量子效應依然能起作用,你還能做出順應自己意志的選擇,還能選擇救或者不救一個受害者。“消失後”的蟲洞也是如此,你永遠也不知道它離開,是因爲想停留原地的嘗試失敗了,還是離開原地的嘗試成功了?概率曲線在不斷縮短,但它永遠都存在,哪怕概率是十萬分之一;“我”救出的人,很可能下一秒又死於蟲洞。這種物理學上的不確定性讓我不禁想起了《球狀閃電》,想起了丁儀的宏電子,又想起了林雲最後的藍色量子玫瑰。縱使無論過程如何我們每個人都在不同方向與距離上朝着黑暗一路狂奔,最終都會走向虛無與死亡。值得慶幸的是,我們還能利用那微小的不確定性,去爲我們的人生創造一些不一樣的東西。

“我們是自由的,還是各種觀念的造物?”

這是熔燬時代的第四個年頭,人類不經意且無法逆轉地越過了某個意識奇點,觸發了全球性的精神突變——人類的信仰產生了物理上的引力,而不同的信仰產生了不同的吸引子,陷入其中的信徒則無法掙脫。基督教、東方哲學、犬儒主義、理性主義…各異的吸引子都在爲爭搶信徒而戰,彼此發動着一場場不流血的十字軍東征,人類社會完全陷入到無序與混亂中。而“我”是個信仰空白的人,是這個時代絕對意義上的異教徒。“我”每天小心翼翼遊走在不同吸引子的中間地帶,維持着心靈的絕對自由,直到開始迷茫自己前進的最終方向…

“信仰是一種嘗試,一種用人類語言解釋超越人類現實的高尚的嘗試。”

《遊離之境》(Unstable Orbits in the Space of Lies)就講述了這樣一個關於信仰的故事,可以算做是伊根所有的短篇小說中,我最喜歡的一篇。這篇小說沒有什麼特別艱澀難懂的理論,而是轉向了對人心靈“內在宇宙”的探索。這是個無比沉重肅穆的話題:從古印度、古希臘哲學,到百家爭鳴,再到文藝復興,啓蒙運動;從基督教興起,經過了教父哲學與經院哲學的統治,到宗教改革,再到尼采放出上帝已死的豪言。生活是充滿悲劇的,人活着總要爲自己的心靈找到避難所;而宗教或者哲學,那些人類所一秉虔誠的,都在一次次社會的變革中變化。但我們有沒有思考過,這條看似無限延伸的精神之路究竟有沒有終結呢?人在滿足了可言說的的全部需求之後,能不能沒有任何所謂的信仰,精神一片空白地過完這一輩子呢?小說中“我”這些不被任何吸引子捕獲的遊離者,其實在偶然中已經創造了屬於自己的奇異吸引子,創造了新的宗教,並在不知不覺中被它所捕獲。

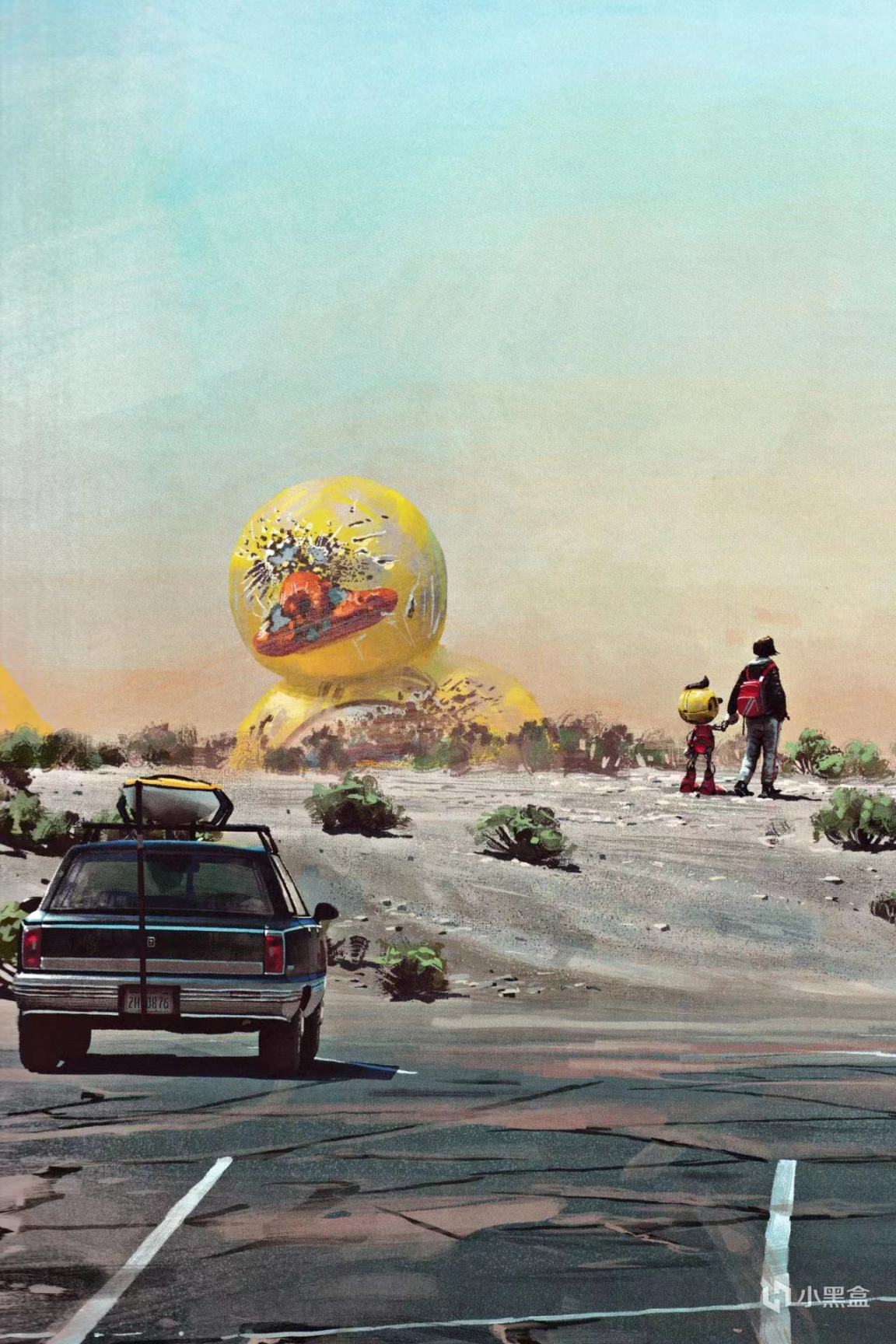

《宇宙探索編輯部》,一個追尋意義的故事

《遊離之境》看似荒謬的設定下,實則展現了“我”這類人在現代多元意識形態和宗教信念的夾縫中生存的狀況,隱喻了現代人信仰缺失的問題,我們中的大多數都只是信仰空白的遊離者罷了。把目光從虛構的小說轉移到現實,這樣的問題其實在日常生活中也可見一斑:就我所處環境而言,我接觸過的人絕大多數都是無神論者,一些人開始嘗試閱讀馬列主義經典著作,加繆與薩特的理論則成爲了那些“文藝青年”中流行的時髦哲學,但這兩類人基本也都是對哲學淺嘗輒止而已。事實上並不是所有人都像《宇宙探索編輯部》中的唐志軍一樣拋下一切去追尋什麼人生的終極意義,平凡的絕大多數都只是爲了生計而奔波,爲了“去碼頭整點薯條”,他們對信仰這個神聖的話題幾乎零思考。而在這個“內卷”成爲高頻詞,充斥着多元價值取向,未來混沌不清的“後現代”時代,信仰的缺失更是一個值得深入探討的問題。

寫在最後

迫於篇幅,只選取了三篇伊根的代表短篇進行詳細介紹,但對於他另外的優秀作品卻只能在此一筆帶過。譬如對生物基因工程深入描寫,有着《遺落的南境》一般怪異美感的《穀殼》;在同一世界觀下的《學習成爲我》(Learning to Be Me)與《親密》(Closer),探討自我的哲學定義,以及個體和他人的親密關係;和劉慈欣的《光榮與夢想》有着異曲同工之妙,涉及難民問題,展現人文關懷的《零分表現》(Zero for Conduct)。作者寫道:“貫穿這些故事的主線,也許是當我們觀察和操縱物質世界的能力不斷增強,抵達了某種基底層,開始觸及深埋在我們的價值觀、記憶和身份之下的更微觀結構時,所爆發的種種人性衝突。”希望這位科學硬核與人文關懷兼備作家的作品,能夠得到更多人的關注與認可。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com