前言:正值清明,死亡這個話題又好像突然浮現在我們面前,筆者也是剛去祭奠了我的爺爺奶奶,回到家後,思緒萬千,又讀了一些關於死亡的論文,回顧了一下此前曾看過的《耶魯大學公開課:死亡》萌生了寫這樣一篇文章的想法。

死亡的定義

死亡究竟是什麼?關於這一點,醫學界、哲學界乃至社會界的定義都存在爭議。1968年,人類成功地進行心臟移植的第二年,醫學界權威機構、美國哈佛大學醫學院傳出了推翻以往死亡定義的修改案:將死亡的標準由原來的“心臟停止跳動”改爲“腦死亡”。[1]

這一改動可以說徹底更改了世人對死亡的看法,進而引起學界一片軒然大波。死亡的意義被公衆和醫學的知識、權利和價值的互動所形塑,因此,死亡的定義不僅具有重要的臨牀意義,而且具有深遠的生理學、法律、倫理學、宗教和經濟意義。醫學技術發展在延長壽命的同時,也在延長死亡的過程,死亡的確定變得愈加困難和重要,而哈佛腦死亡報告在定義死亡、診斷死亡的歷史上顯然是一個帶來範式轉變的里程碑事件。[2]

ps:腦死亡的標準:a.對外部刺激和內部需要無接受性和反應性,即病人處於不可逆的深度昏迷,完全喪失了對外界刺激和內部需要的所有感受能力,以及由此引起的反應性全部消失;b.自主的肌肉運動和自主呼吸消失;c.誘導反射消失;d.腦電圖示腦電波平直。對以上四條標準還要持續24小時連續觀察,反覆測試其結果無變化,並排除體溫過低(<32.2℃)或剛服用過巴比妥類藥等中樞神經系統抑制劑的病例。[2]

腦死亡

哈佛腦死亡的概念是目前醫學界或生理學界對死亡的定義的基礎,只有具備以上標準,纔可以宣佈一個人的死亡,但是這就是真正的死亡了嗎?

1978年,學者羅伯特·威契 (Robert Veatch) 曾在他的論文中提出了死亡定義理論。

威契在對死亡定義的分析中將死亡定義問題看作一個複雜的邏輯-文化-哲學-科學問題, 從而可以涵蓋不同的社會習俗, 並因此而能夠與死亡定義的文化性聯繫起來, 他將死亡定義區分爲四個層次: (1) 死亡的形式定義; (2) 死亡的概念; (3) 死亡的關鍵部位 (locus) ; (4) 死亡的標準。重點在於死亡的定義和標準:

對於死亡的定義而言, 有四種特徵曾經或正在被認爲是最關鍵的:第一, 維持生命的流體不可逆的喪失;第二, 依附於身體的靈魂不可逆的喪失;第三, 身體調節或整合能力不可逆的喪失;第四, 社會交往能力不可逆的喪失。很顯然, 這四種概念基本包含了人類文化史上對死亡看法的所有類型。

一般而言,過去的醫學或生理學界的標準(心臟停止跳動)符合對第一種死亡的鑑定;而關於第二種死亡的鑑定, 則是令現代生物醫學家頭痛的事情, 因爲我們不能從生理學上確定靈魂的有無;我們可以說, 第二類死亡判斷不是一個邏輯問題, 而是一個文化問題, 習俗問題;第三種死亡的判斷標準接近現代生物醫學, 即哈佛腦死亡標準。而第四種死亡概念的判定標準與第三種緊密相關而又不同, 這類標準只涉及大腦的死亡, 即只涉及植物人狀態問題。[3]

在這裏對靈魂存在與否的問題,我們暫且不談,這個問題敘述開來太複雜太繁瑣了。

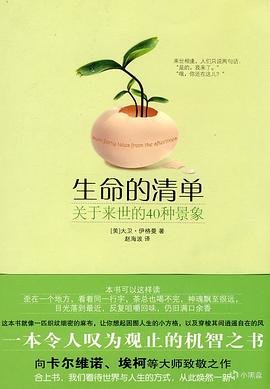

後來美國著名作家大衛·伊格曼在他的作品《生命的清單》裏寫道:

死亡有三重。第一重死亡,是在你身體的機能停止運轉之時。第二重死亡,是在你的身體被運送到墳墓中的時候。第三重死亡,是在未來的某一個時刻,你的名字最後一次被人們提及。

這樣的觀念也許與他的人生經歷有關(他是貝勒醫學院神經醫學博士後,曾在牛津大學攻讀英美文學,目前擔任斯坦福大學腦科學教授。)

生命的清單

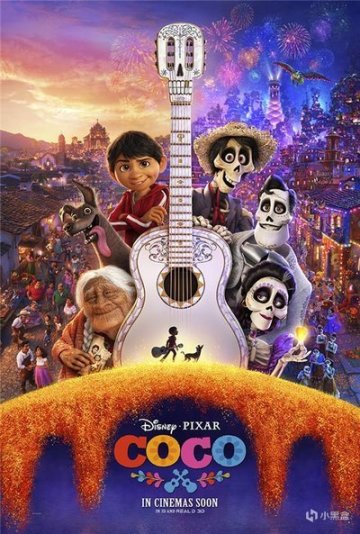

我們都知道,,他的這段話被後來許多作品化用致敬,最出名的可能就是《尋夢環遊記》和《龍族》(嗯,對我而言。)

尋夢環遊記

所以我們可以看到,關於死亡究竟是什麼的問題,依然有很大的謎團,值得我們探尋,而關於這些恰恰應該是哲學家門該做的事,畢竟哲學就起源於這些問題啊。下面,我就來講講哲學家們是如何看待死亡的,希望他們的觀點能帶給我們一絲啓發。

古希臘哲學家們

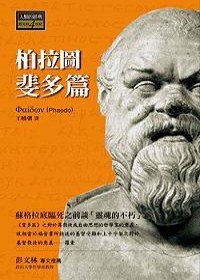

蘇格拉底:關於蘇格拉底我在之前的哲學史第九期裏簡單講解過,相信我們或多或少都聽說過蘇格拉底之死的故事,他的死亡對西方文明有着極大的影響,他是慷慨赴死,爲了維護他心中的理想殺身成仁,捨生取義了。但是蘇格拉底之所以能做到這樣,至少有一部分原因是他相信靈魂的存在,柏拉圖的《斐多篇》就是在描述蘇格拉底死之前和朋友與學生們辯論靈魂不朽問題的對話。蘇格拉底相信在他死後,他的靈魂會與已經逝去的偉人們的靈魂共處一室,激情交談。

蘇格拉底之死

柏拉圖:柏拉圖的思想在之前的哲學史第十期裏也簡單敘述過,當然主要講的還是他的“理念論”,至於靈魂學說我只是簡單提了一嘴。柏拉圖和蘇格拉底一樣,相信靈魂的存在而且柏拉圖的思想要更近一步,他不僅相信靈魂存在,還認爲靈魂本是高高在上的理念世界裏的一部分,只是因爲某些原因墮落到了現實世界裏同肉體結合,因此,死亡反而是對靈魂的一種解脫。當然除了死亡,學習哲學也可以是靈魂得到淨化,所以他說:“哲學就是死亡的練習。”他不害怕死亡,反而嚮往,因爲只有死亡纔可以將他們的靈魂真正解放,去往更高尚、更純粹的真理殿堂。(但這絕不意味着柏拉圖贊同自殺!!!柏拉圖反對自殺,認爲自殺是一種不能被容忍的行爲。)[4]

斐多篇

和柏拉圖觀點類似的還有畢達哥拉斯和普羅提諾,他們都認爲靈魂是不朽的而且可以輪迴。

亞里士多德:亞里士多德和他的老師柏拉圖一樣相信靈魂的存在,而且還給靈魂做了分類(見哲學史第十二期),但是亞里士多德不認爲靈魂是不朽的,他認爲靈魂雖然獨立於肉體,但是依然會隨着肉體的消亡而流逝。所以,在亞里士多德這裏,肉體的死亡就是一切的終結。然而作爲一個偉大的思想家,亞里士多德不僅指出“靈魂有死”這個讓人絕望的現實,而且開出了治療死亡恐懼的藥方,這個藥方就是“勇敢”和“美德”,他認爲這兩種品質是可以讓人超越對死亡的恐懼。在研究死亡的問題後,他轉而研究永生的問題,他反駁了柏拉圖關於靈魂不朽帶來的永生,轉而指出後代生生不息的繁衍也是一種永生,另一方面,他又指出我們的“心靈”是永恆的。我們可以把心靈簡單理解爲理性的創作,類似儒家的三不朽。[5]

伊壁鳩魯:這位更是感覺主義的先鋒(詳見哲學史第十三期),簡單一點理解就是你活着的時候感覺不到死,死了以後就沒感覺了,所以你爲什麼怕死呢。

中世紀的哲學家

奧古斯丁:(詳見哲學史第十六期)認爲人的死亡分爲第一次死亡和第二次死亡。第一次死亡包括兩個部分, 一是靈魂與上帝的分離, 二是靈魂與身體的分離。在人類犯下原罪時, 人類的靈魂就與上帝分離了, 而且上帝還讓人的身體會腐朽與人的靈魂分離。第一次死亡即肉體的死亡,是世上的每個人都要經歷的,但是我們不必害怕第一次死亡,因爲還有第二次死亡:人的肉體死亡後,靈魂會經歷一次審判,《聖經》中明確描述了第二次死亡, “死亡的陰間也被扔在火湖裏, 這火湖就是第二次的死” (啓示錄20:14) 。在第二次死亡中, 不僅人的肉體要在火湖中承受無休止的炙烤, 人的靈魂也將永久地與上帝分離。但是,基督徒不僅不會經歷第二次死亡, 還將通過塵世的死亡獲得重生,從而重返上帝身邊。上帝說“凡爲我失掉生命的, 必得着生命” (馬太福音16;25) 。(簡單點說就是信徒死後會上天堂。)[6]

托馬斯·阿奎那:他和奧古斯丁的觀點差不多,但是他進步的一點在自殺上,奧古斯丁談論自殺和柏拉圖有點像,認爲是不符合神的旨意,所以不被允許。而阿奎那則說靈魂和肉身本爲一體爲人,自殺意味着靈魂主動拋棄肉體,即主動拋棄爲人的概念,所以自殺的人不能稱之爲人了(連人都不是了,肯定上不了天堂)。[7]

天堂

中世紀之後的哲學家

ps:由於我的哲學史沒有寫到這裏,所以後面的一些觀點簡單略過。

諸如笛卡爾、萊布尼茲、貝克萊等人都是支持靈魂不朽的,所以他們的死亡觀大致相同,而又因爲文藝復興後人文主義的興起,他們又都帶有一絲對死亡的漠視,認爲生死就是自然事件,視“熱戀生存,厭惡死亡”爲人的天性。

培根的觀點有點類似於伊壁鳩魯,而霍布斯認爲人沒有靈魂,所以死亡就是終結,由此他推出了自然狀態假說和社會契約理論,死亡成了他政治哲學的先導。(簡單一點說就是人人都害怕死亡,而無政府狀態又容易導致死亡,所以必須建立政府。)[8]

至於康德,他本人也是相信靈魂不死(靈魂不死是康德批判哲學中著名的三大理念之一,另兩個是意志自由和上帝存在。)的,但是更多是因爲他倫理學的必然導向如此

黑格爾創造性地提出了死亡的“二重奏”意義:其一,死亡既是“自然”的,即死亡由自然規律所必然推至,又是“自爲”的,因爲人可以爲了倫理實體而死,進而充分實現生命的倫理本性;其二,死亡既是“無尊嚴”的,即死者只能屈服於外界力量的侵蝕與毀滅,又是“有尊嚴”的,因爲家庭成員可以通過喪禮維護死者人之爲“人”的最後尊嚴。[9]

尼采、叔本華等哲學家認爲,不要漠視死亡和迴避死亡,要直面死亡,並面對死亡去積極地思考人生和籌劃人生,盡最大可能實現自己的價值。

奧南的葬禮——反應了當時西方社會對死亡的看法

存在主義哲學家

雅斯貝爾斯最先在面對死亡的“邊緣處境”中,以震驚式的吶喊,強調人要真誠地活出生命的意義。

海德格爾把人的存在稱爲“此在”,並把死亡看作是此在最本己的可能性,他指出,“此在存在”是必須有所承擔的存在,因而其也應坦然面對死亡這一可能性,他要求人不應因死亡而焦慮,而應正視死亡之“畏”,以各種行動完成人生意義的塑形、完成人生責任,用完滿的人生,接受死亡的來臨,讓死亡給人生做出終結與評價。即把死亡延伸爲“此在”與“此生”的動力,賦予死亡以生存論意義。

加繆則以一種生動的方式,解除了生與死的對峙,表達了人面對死亡之時爲自身生存確立行動的種種激情與希望。他同樣認爲,世界是荒謬的、無意義的,死亡是人最終的歸宿,但人在自身存在中明查這一切後,應在生存之中經由努力對生活說“是”,賦予生命意義與希望。他反對將希望寄予死後的世界或來世,認爲只有現實才是真實的。[10]

存在與時間

死亡一直是人們所忌諱的一個話題,但是又無法迴避。其實從我們誕生的那一刻起,我們就必然會面臨死亡,所以,諸如以上哲學家的觀點,面對死亡,慷慨激昂也好,垂頭喪氣也罷,哪怕是對死亡不屑一顧,我們終有一天是要面對它的。在清明節,我想化用一句話:“即使是最堅定的唯物主義者,面對死亡時,面對那些最可親、可愛、可敬的人們死亡時,也會想有着靈魂的存在。”

都寫到這裏了,順便推薦點關於死亡的作品吧,電影:《一個叫歐維的男人決定去死》、書:《哲學家死亡錄》、歌曲:《她曾活過啊(生きていたんだよな)》、遊戲:

最後,希望以上這些哲學家的觀點能或多或少地幫到你,畢竟死亡或許沒有那麼遙遠,願你我使生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美!

ps:筆者學識有限,如有錯誤與謬誤,還請各位盒友多多指正,感謝觀看!

參考文獻:

[1]季曉莉.死亡的定義[J].健康博覽,2000(07):4-6.

[2]蘇靜靜.哈佛腦死亡定義與標準的歷史探源[J].北京航空航天大學學報(社會科學版),2022,35(01):58-68.

[3]顏青山.中國傳統文化中的死亡定義[J].醫學與哲學,2004,(07):45-46.

[4]王瑤.從蘇格拉底之死論述柏拉圖的靈魂觀[J].現代交際,2020,(05):239-240.

[5]程守梅,李學鋒,李忠華.亞里士多德死亡觀的意義[J].世紀橋,2011,(03):44-45.

[6]程子妍.神聖的死亡——奧古斯丁《上帝之城》中的死亡觀[J].江蘇第二師範學院學報,2017,33(10):86-90.

[7]孫守飛.基督教對自殺的看法疏釋[J].基督教學術,2014,(02):114-141+305.

[8]張璇.死亡在霍布斯政治哲學中的意義[J].西昌學院學報(社會科學版),2013,25(03):78-80+85.

[9]沈寶鋼.黑格爾論死亡的“二重奏”意義——兼與儒家死亡哲學比較[J].醫學與哲學,2021,42(24):6-10+36.

[10]遲西琴.由死亡到存在——存在主義哲學生死觀研究[J].西部學刊,2021,(15):42-44.

[11] 西方死亡哲學[M]. 段德智, 著.北京大學出版社.2006

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com