AI 硬件,好像是這兩年來最短命的一個熱點。

各家都拉着“幹掉手機” 的大旗,但卻沒一個能活過幾個星期。

玩投影的 AI Pin 原地破產,只賣出了一萬多臺。

搞時髦的 Rabbit R1 開局整了十萬預售,但整到最後、活躍用戶只剩下了四位數。

這些想要“幹掉手機”的 AI 硬件全都不聲不響的 G 了,但就在這麼一副滿地涼涼的情況下。

一個“兼容手機”的AI硬件卻反而在偷偷悶聲發大財,把產品給賣出百萬臺,甚至還盈利了。

這家公司的名字,大家可能都沒聽過,但是它做的這個硬件,還蠻有意思的。

那就是錄音筆。

傳統的錄音筆😯,就是在筆裏藏一個錄音機👓,好無趣😫,好無聊😩

而 Plaud 的產品🤓☝。。。

但,似乎又並非只是錄音筆這麼簡單。

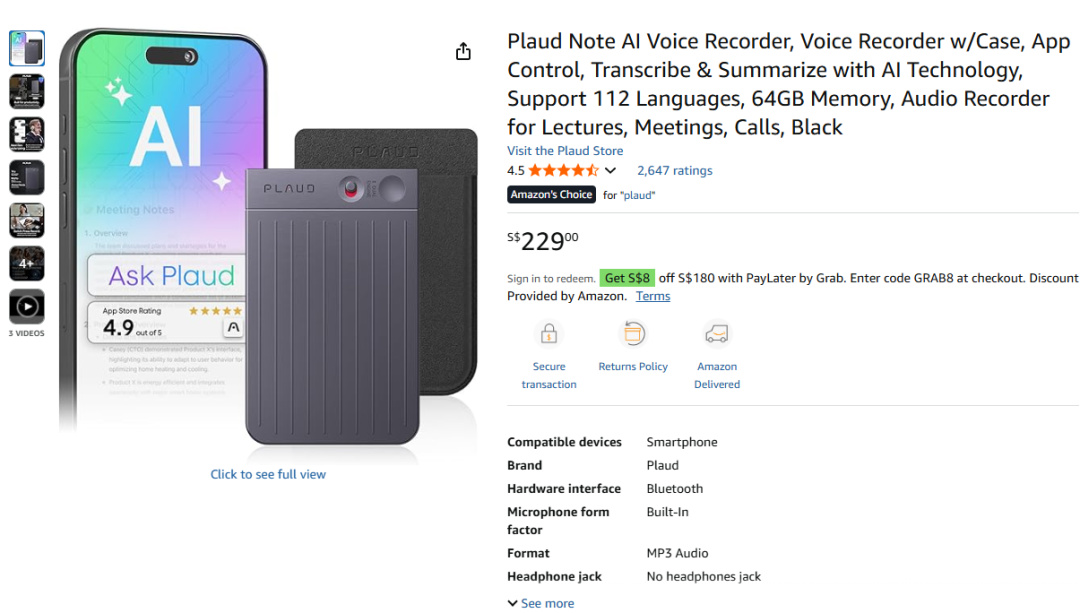

論外形,Plaud 和傳統的錄音筆完全不同,Plaud Note 的外形,就像是一張卡片,長 85 ,寬 54.1,厚度更是直接幹到了 2.99。

當然,單位是毫米。

而這張卡片在配上了官方的皮套之後,可以通過 MagSafe,穩穩的吸在 iPhone 背後。

主打一個你根本看不出來是錄音筆,變的彷彿天生就應該長在那裏。

國慶的時候,託尼帶上了 Plaud 和朋友一塊出去玩,一直玩了好幾天,結果一直沒有人發現這玩意可以錄音,大家都以爲只是個卡包罷了,隱蔽性直接拉滿。

這麼個小玩意的操作邏輯也很簡單,在最新的 Plaud Note Pro 上,只要長按機器上唯一的那個按鍵,就會自動開啓錄音,再次長按就會停止錄音。

OK,到這兒,你已經學會了整個 Plaud Note Pro 66.6% 的操作了。

剩下的三分之一則是更加簡單。

當我們在錄音的過程中,如果你感覺正好聊到了啥關鍵信息的話,就可以再按一下這個唯一的按鍵。

Plaud 就會自動高亮這一分鐘的錄音,方便咱們回頭查找。

這樣就能在後續把語音給轉錄成文字之後,自動在高亮這時候大家在聊的東西,賽博劃重點了屬於是。

當然,如果只是能做到錄音轉文字的話,那它頂多算個“高級版超薄可磁吸 iPhone 版 AI 轉錄錄音筆”。

但實際上,Plaud 另一半的核心競爭力,其實藏在它配套的 App 裏。

在硬件端完成了錄音的工作之後,咱們就可以打開 Plaud 配套的手機 App,找到這條錄音,然後稍微等一會,Plaud 就會給這條錄音自動轉寫成文字,同時利用AI進行總結、提煉和歸納。

也可以隨便編輯發言人的名字,方便咱們回頭來看。

在 Plaud 開始錄音的時候,咱們也可以同步打開它的 App,然後在裏面直接拍照。

這些額外的信息都會被自動打上時間戳,完美地嵌入到錄音的時間軸裏。

這意味着當我們回顧錄音的時候,不僅能看到那時候聽到了啥,還能把當時看到的東西給一起回味了。

對託尼這種經常出差參加各路廠商發佈會的人來說,簡直是絕配。。。看發佈會的時候可以同步拍照,看完會就可以直接生成一份完整的總結,方便我回頭慢慢整理。

而且 Plaud 還有更多的 AI 功能,能夠讓咱們直接對着筆記來提問,讓大模型來幫我們捋一遍過去的記憶。

當然了,看到這裏,肯定會有差友要問了。

“錄音這件事,就不能用手機嗎?”

方便打開,也不用錢,如果需要 AI 總結的話,整個飛書妙記也很方便。

確實,手機錄音肯定是能用,不過 Plaud 這麼個硬件產品擺在這裏,還能賣出不少臺,那看起來,確實是能解決掉一些手機錄音的痛點。

Plaud 的朋友也告訴我們:錄音其實只是第一步,是信息捕捉的關鍵。總結和呈現對話中的關鍵價值,纔是他們真正的目標。

首先,它最大的優勢之一,是方便。

就拿 iPhone 舉例,如果,我們不去設置一些快捷指令,用側邊的 Action Button 來一鍵打開錄音功能的話。

那想要錄音,怎麼也是得看着屏幕操作個二三四五六下的。

但到了 Plaud 這邊,只要一下就行,任何時候,咱們都不需要多看,盲操長按唯一按鍵就能開始錄音。

而且用了 Plaud 之後,你還不用考慮攜帶問題,畢竟是用 MagSafe 直接吸在手機背後的。

你可能會忘了帶錄音筆,但是絕對不會忘了帶手機。

更關鍵的一點是,Plaud 作爲一個物理硬件,提供了比手機 APP 更強的穩定性。

經常錄音的差友們應該都知道,iPhone 自帶的錄音功能,是會被電話給打斷的。

錄到一半突然被打斷,這確實不太好頂。

而 Plaud 作爲一個外置的硬件,完全不用擔心這個問題。

甚至於,它還能順手幫 iPhone 用戶解決一個曾經的世紀難題。。。

通話錄音。

沒錯,把 Plaud 貼到手機背上之後,它是可以幫我們完成通話錄音的。

而且這個外置硬件,還幫了 iPhone 用戶一個大忙。

衆所周知,iPhone 的電池容量一直不是很理想,如果參加個幾個小時的會議全靠手機錄音的話,那可能會還沒開完,手機的電量就要報警了。

之前託尼爲了解決這個問題,一般在出差的時候,都會額外帶臺安卓手機,來以防萬一。

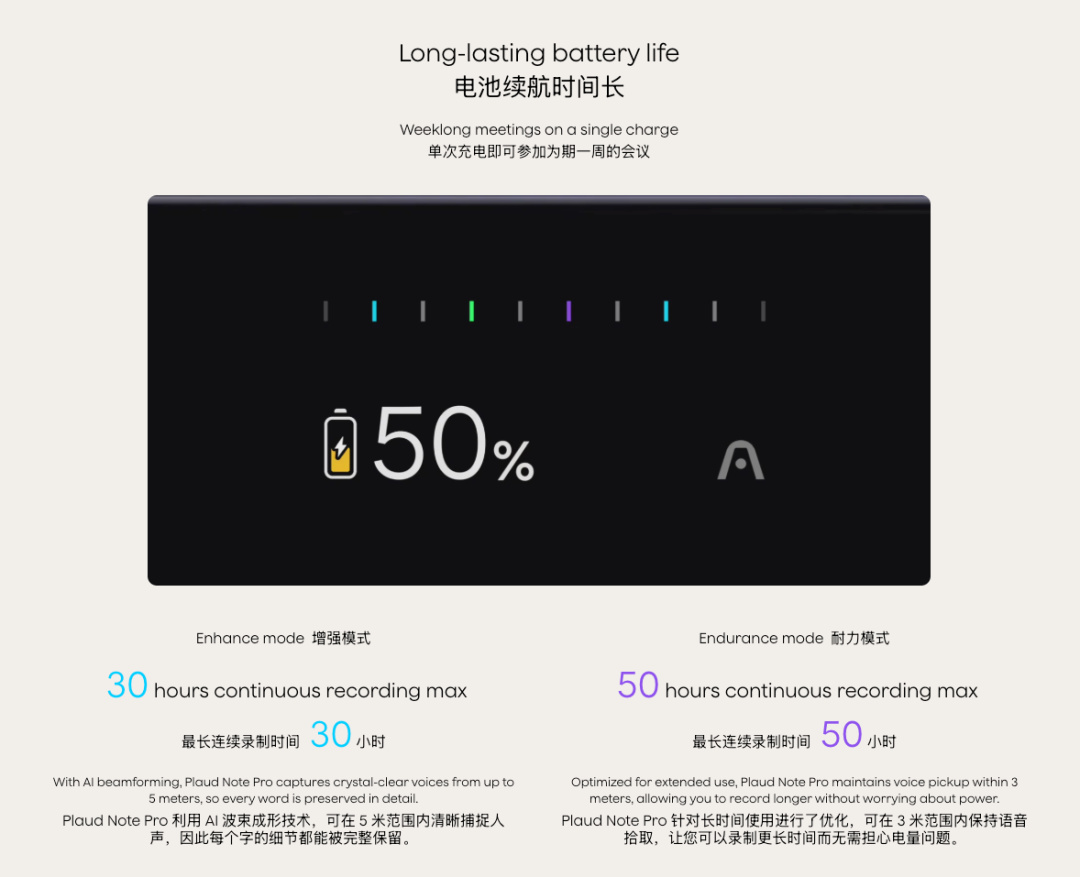

而現在,Plaud 的電量完全獨立,官方更是宣稱能一直錄 30 小時,待機 60 天。

隨時待命了屬於是。

當然,Plaud 也不是完美的,託尼用了一個多月之後,還是發現了不少缺點的。

第一個小問題,來自於它的手感。

雖然 Plaud 已經很努力得讓自己變得很輕了,但是在帶上了能夠磁吸的保護殼之後,整個 Plaud 的重量達到了 56g。

一臺 iPhone Air 在貼上了 Plaud 之後(163g + 56g),整體的重量就要向 iPhone 17 Pro Max(231g) 看齊了。

而且因爲整個 Plaud 的重量都集中在手機的下半部分,和咱們平時練成的 “手機最重的地方是上半部分的鏡頭模組”的肌肉記憶不太一樣。

就會導致這看起來薄薄的一張卡片,會讓我握手機的手感變得完全不同。

第二個問題,就是來自於它的定價了。

拿咱們手上的 Plaud Note Pro 來說,定價 1299,看起來好像還行。

但這個價格,只是個入門磚,不開會員的話,一個月只能把 300 分鐘的錄音給轉換成文字,屬於是完全不夠用了。

想要無限制的轉換錄音的話,一年得多花 1099 塊錢,這塊的性價比屬實不高了。

不過在託尼看來,這個 1099 的卓越會員,其實更像是襯托專業會員的一個靶子。

在這個價格的對比下,“只要” 339 的專業會員好像怎麼看怎麼實惠了。。。

而且比起卓越會員來說,沒有任何功能上的削減,只有把語音的轉寫時長,限制在了每個月 1200 分鐘。

對絕大多數人來說,是夠用了的。

所以說這個產品值不值得花,其實主要還是看你的需求。

Plaud 是一個優缺點非常明確的產品。

如果你對記錄會議、採訪、講座有着非常強烈且專業的剛需,那麼 Plaud 或許是個不錯的選擇。

不然的話,咱們用手機就夠了。

不過,看到 Plaud 在海外爆賣的樣子,我倒是想到了另外一件事。

表面上看,這只是一個“ 高級版超薄可磁吸AI轉錄錄音筆 ”。但往深了想,Plaud 的成功,可能給所有 AI 硬件從業者都上了一課。

AI Pin 和 Rabbit R1 的暴死,證明了在當下,高喊‘幹掉手機’這句口號的行爲,那就是個笑話。

至少到目前爲止,智能手機依舊是這個世界上最成熟,最具有生命力,最完善的計算平臺,甚至沒有之一。

任何試圖從零開始、正面挑戰它的新物種,都無異於蚍蜉撼樹。

即使你有錢有人有技術如蘋果,也在 Vision Pro 上喫了個閉門羹。

Plaud 的聰明之處在於,它完全放棄了這種妄想。它不搶奪手機的生態位,而是選擇“兼容”或“補強”。

至於 Plaud 是如何走上這條 AI 硬件路,並且背後有啥故事,咱們也有幸和 Plaud 合夥人、中國區 CEO 莫子皓聊了聊,感興趣的差友也可以品一品。

以下是差評 X.PIN 與莫子皓的對話(內容經不修改本意的刪減與編輯):

差評 X.PIN: 這兩年做AI硬件的特別多,有人做眼鏡,有人做戒指,有人做陪伴玩具之類的。那最開始你們想到做 AI 錄音,或者說現在這個產品形態的點是什麼?有沒有背後的一些故事?

莫子皓:是 Calling 和我們過去的生活,和我們對這個世界認識的堆積,讓我們走到這一步。像 Charles 和我們的聯創,原來是 Sogou 的團隊;然後 William 原本做了很多的海外電商,我做了十幾年的產品經理,做了很多互聯網,原來保險行業的那些 SCI、電銷、企業系統等等都是我們做的,所以我天天在跟“講話”打交道,天天在跟大模型打交道。所以說是我們過往的生活,導致我們的經驗堆積,教會了我們這些人就做這個東西,或者說別的我們也不會做。是價值觀選擇了我們,我們也選擇了價值觀。

差評 X.PIN: 其實這兩年AI硬件出了很多,但也死了很多。目前在 AI 硬件方面,有哪些趨勢或方向,您覺得風險很大或者泡沫比較大?

莫子皓:我覺得沒有 Agent 的那種硬件是不會升級的。我用某某影像產品時,帶了一個星期,實在找不出來有啥用,它只能滿足我問我三天前的這個時候在幹嘛?事實是我不需要知道我三天前這時候在幹嘛,所以核心就是我不care,它根本不知道你的目的是什麼。無論聲音、視頻,我覺得都有這個問題。

差評 X.PIN:您曾提到欣賞喬布斯、張小龍,然後您提到你可能並不是太喜歡“賦能”或者“生態”這些詞。那咱們的產品您覺得哪些地方可能是最像喬布斯或張小龍他們的理念的?然後有哪些方面你儘量避免了像“生態”?

莫子皓:給你舉個特別簡單的例子,就有很多人問,能不能夠說我不買你們硬件,只用你們軟件?我們不做這種事情,爲什麼?因爲我們覺得軟硬結合,但凡你單純只是做了軟件提供服務這種事情,不管多不多人用,我要分散精力,我要投入成本做維護;而另外一個點在於是我們其實不太願意在這個階段就做什麼AB測試,或者說大家提到的一些上個時代的流量驅動的這些功能,我們更多真的是基於理念、基於邏輯,基於說我們想象的世界,我們想要長成這個樣子,我們再來做這個東西。爲什麼我們會從哲學性裏面去思考,在一個變化莫測的時代,有什麼東西可以給予我們設計和生存,然後我們去找以前他們的高度抽象出來的東西是不是能指導我,包括我們深度學習,我們去看 Agent 的幻覺。在我們這裏幻覺可能是好事情,因爲在你的智能邊界以外和大模型的智能邊界中間的這一塊,幻覺就是新的idea,如果沒有幻覺的,那就永遠只會跟着你的想法去走,如果沒有幻覺,沒有風險,沒有突變,沒有基因,就永遠不會有能力。所以我們更多的還是基於什麼是對,和我們基於我們想要的事情,來做這件事。

撰文:早起

編輯:江江 & 面線

美編:萱萱

圖片、資料來源:

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com