PS2盒子不大,藏青色外殼泛着啞光,擺在桌上像個沉默的匣子。按下電源鍵那一刻,沒有風扇轟鳴,沒有指示燈狂閃,只有一道幽藍色的光芒從機器底部悄然升起,像深海中浮出的第一縷磷火。

緊接着,那聲“嗡……叮”響了起來。

不是旋律,也不是音樂,更像是某種宇宙初開的餘震,在房間裏輕輕迴盪。屏幕亮起時,白色光柱一根根拔地而起,像是從數據深淵裏生長出的晶體森林。後來我才明白,那些光柱的數量,是你記憶卡里的存檔總數。

“低清”時代的高維詩意

現在回頭看PS2的遊戲畫面,確實粗糙得可笑。

角色建模像被砂紙磨過,貼圖模糊得能看清像素顆粒,跑動時腳底飄離地面兩釐米,過場動畫還帶着VCD時期的鋸齒邊緣。如果拿今天的標準去衡量,這些遊戲連“能玩”都算不上。

可奇怪的是,它們留下的印象,比許多4K HDR大作都要清晰。

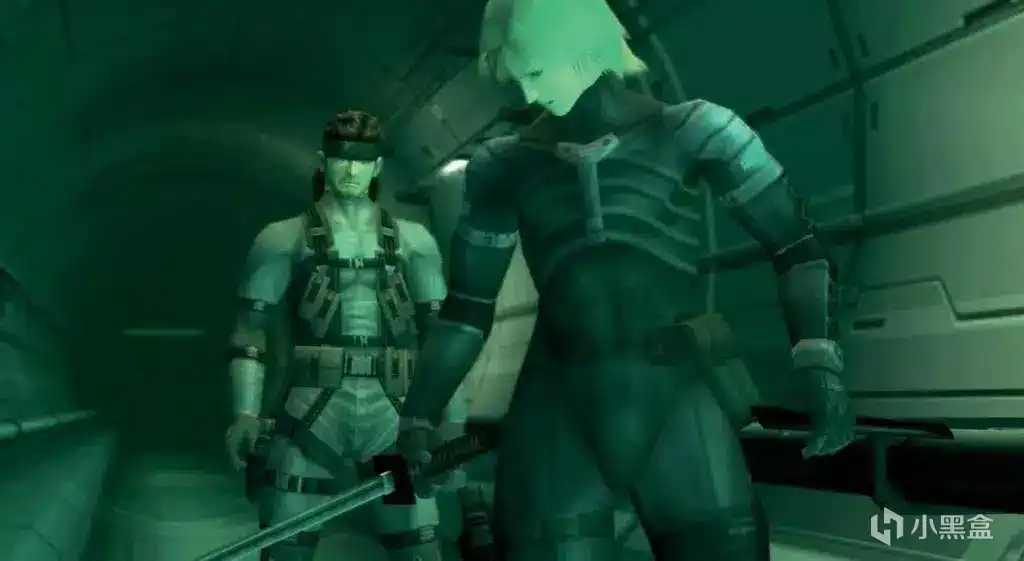

《合金裝備2》裏雷電與鬼影在油輪甲板上的對決,背景是灰濛濛的天空和翻湧的海水;鏡頭拉遠,整艘船漂浮在無邊的黑暗中,彷彿宇宙盡頭的一座孤島。那種孤獨與壓迫感,並非來自光影渲染有多真實,而是整個場景的氛圍調度——色調、構圖、配樂、節奏,所有元素像交響樂般精準合拍。

那是“少即是多”的極致。

PS2的機能上限大約是每秒處理7500萬個多邊形。聽起來不少,但在實際遊戲中,開發者必須精打細算。於是他們學會了“騙術”:用一張畫得極其精細的紋理圖,僞造出皮革夾克上的褶皺;用預設的光影烘焙,製造出走廊盡頭燭火搖曳的錯覺;甚至靠UI動效的延遲播放,讓你誤以爲系統反應更快。

這不是偷懶,這是一種戴着鐐銬跳舞的藝術。

就像水墨畫不靠色彩取勝,PS2時代的視覺語言,是在限制中尋找自由。它的美,不在分辨率,而在意圖。

千年蟲問題的賽博鄉愁:一個未來已逝的時代

如果你仔細觀察PS2遊戲的界面設計,會發現一種驚人的統一氣質:深藍、黑灰、金屬質感、流動的數據線、不斷滾動的代碼瀑布。

這不只是審美選擇,它是整整一代人對“即將到來的數字世紀”的集體想象。

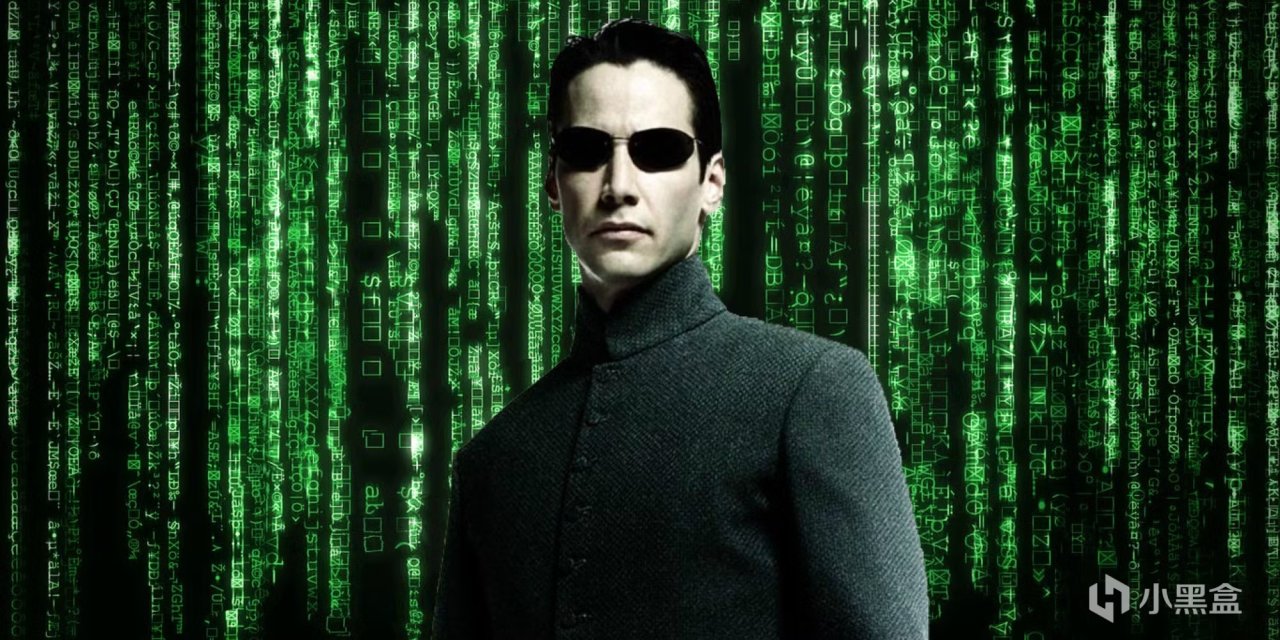

2000年前後,“千年蟲問題”(是一個計算機程序在日期表達上的設計缺陷,該缺陷會導致計算機錯誤識別2000年及之後的年份,從而導致其日期識別紊亂,使得計算機執行任何與時間相關的任務時都會出錯,進而影響整個系統的運行。)剛過,互聯網開始普及,黑客電影大行其道,《黑客帝國》教會我們懷疑現實。那時候人們對未來的設想,既興奮又恐懼——我們會變得更智能,還是被算法吞噬?

PS2恰好誕生在這個節點上。它不像PS1那樣稚嫩,也不像PS3那樣急於擁抱高清現實。它站在中間,用一種冷靜、剋制、略帶疏離的方式,描繪了一個“即將發生但尚未完全降臨”的世界。

《寂靜嶺2》的醫院走廊,熒光燈忽明忽暗,牆壁滲出血跡般的污漬,收音機裏傳來沙沙的噪音——這不是恐怖,是精神崩潰的具象化。

《ICO》裏那座孤立於懸崖之上的古堡,石磚斑駁,鐵鏈鏽蝕,風穿過空蕩大廳的聲音,比任何怪物都更令人窒息。

就連《GT賽車3》的菜單界面,也做得像一臺精密儀器的操作面板,每一個按鈕都有輕微的呼吸感,每一次切換都伴隨着恰到好處的音效反饋。

這些細節加在一起,構成了一個有情緒的機器世界。它不追求擬真,卻比真實更讓人信服。

多邊形很少,但充滿靈魂

你知道嗎?《生化危機4》裏裏昂的臉,總共只有三千多個多邊形。

放在今天,這還不夠做一個NPC的耳朵。可就是這張臉,在村民舉着火把圍住他的那一刻,你能清楚看到他眼中的警惕、疲憊,甚至一絲人性殘留的猶豫。

祕訣是什麼?

是藝術家的手。

他們知道哪裏該用力:眼角的細紋、嘴角的緊繃、護目鏡邊緣的反光。他們用一張超高精度的貼圖,代替了複雜的幾何結構;用精心設計的光影角度,讓簡單的模型看起來立體而生動。這種“以假亂真”的技巧,如今已被強大的引擎自動完成,但在那個年代,它是一筆一劃畫出來的信念。

同樣的邏輯也適用於角色塑造。

《傑克與達斯特》系列裏的主角,外形滑稽,動作誇張,但你會關心他。因爲他的每一次跳躍、滑鏟、開槍,都有明確的反饋——音效、震動、動畫幀之間的微小停頓,都在告訴你:“他在努力。”

PS2的角色或許醜,但他們活着。

地圖不大,走得卻很遠

打開《俠盜獵車手:聖安地列斯》,洛聖都的日落永遠是橘紅色的,像一層薄霧罩在整個城市上方。那裏沒有滿街的廣告牌、不會隨機刷新的NPC任務提示框,也沒有成羣結隊的巡邏警車。但它讓你覺得——這個城市是真的。

爲什麼?

因爲它有性格。

每個區域都有自己獨特的光線、天氣模式、電臺風格。拉斯雲組華霓虹閃爍,音樂是放克與迪斯科;聖輝洛霧氣瀰漫,電臺裏播着憂鬱的爵士;鄉間小鎮則安靜得可怕,只有蟬鳴和遠處狗叫。

更重要的是,這個世界的設計是服務於體驗的,而不是堆料。

你想去某個地點,可能要開車十分鐘。途中沒有快速傳送,也沒有導航箭頭。你得看路標,記岔口,甚至迷路。但正是這段旅程,讓你記住了沿途的加油站、廢棄房屋、隱藏的小徑。

現在的開放世界動輒上千平方公里,可我們開着磁懸浮摩托五分鐘橫穿大陸,眼裏只剩下任務標記和資源圖標。我們走得更遠了,但走得更深了嗎?

PS2的地圖小,但它裝得下童年、冒險、祕密和成長。

系統本身,就是一場儀式

最讓我懷念的,不是某一款遊戲,而是整個使用過程。

插入碟片時那一聲“咔嗒”,像是開啓了另一個維度的大門。

讀取時屏幕上旋轉的Logo,緩慢而堅定,給你時間醞釀期待。

進入遊戲前,必須手動加載存檔,看着進度條一點一點填滿——那一刻你知道,接下來的時間,是真正屬於你的。

還有那些獨一無二的存檔圖標。

《戰神》裏奎託斯披荊斬敵,《旺達與巨像》中騎士策馬奔騰,《最終幻想X》裏提達投出的 blitzball 在空中劃出弧線……每個圖標都是一個小劇場,是你遊戲旅程的縮影。刪除它時,有的還會做出哭泣的表情,彷彿在說:“別忘了我。”

這些設計,今天看來“低效”得不可思議。但正是這份“低效”,帶來了重量感。

PS2不聰明,但它有心。

我們懷念的,從來都不是一臺機器

有人說,我們懷念PS2,是因爲它代表了童年的濾鏡。

也許吧。但我覺得不止如此。

我們懷念的是那個創作者比資本更重要的年代。

那時的遊戲團隊規模不大,預算有限,但他們敢嘗試。《ICO》幾乎毀了Team Ico的商業前景,卻成了互動藝術的里程碑;《旺達與巨像》刪掉了所有戰鬥系統,只留下十六場與巨獸的決鬥,純粹得近乎偏執.

他們不是在“做產品”,而是在講故事、表達自己、挑戰極限。

PS2允許這一切發生。它的架構不算先進,性能也不頂尖,但它足夠開放,足夠寬容,能讓各種奇思妙想落地生根。

如今的遊戲工業越來越像好萊塢大片廠:高投入、高風險、高回報,但也越來越趨同。美術風格趨同,敘事模板趨同,甚至連bug都差不多。我們得到了技術的巔峯,卻似乎丟掉了某種原始的衝動。

幽藍未熄

前幾天,我在舊物箱裏翻出了那臺PS2。

插上電,接好線,按下開關。

“嗡……叮。”

光柱再次升起,屏幕亮起,熟悉的界面浮現眼前。我試了試《汪達與巨像》,畫面模糊,幀數不穩定,手柄按鍵有些遲鈍。但它依然運行着,像一頭老邁卻倔強的野獸。

我忽然明白,我們之所以還在談論PS2,不是因爲它多強大,而是因爲它提醒我們:

真正的沉浸,從來不靠像素,而靠心意。

那個時代的技術終將被淘汰,但那份在限制中創造奇蹟的熱情,那份對“好玩”本身的執着,那份把玩家當作朋友而非用戶的真誠——這些東西,不該隨機器一起蒙塵。

也許有一天,我們的孩子會問:“你們當年爲什麼要迷戀一臺那麼舊的遊戲機?”

我會笑着打開它,讓他聽那一聲“嗡……叮”,然後說:

“你看,這就是我們世界的黎明。”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com