上一期有盒友反映字太多了,這次我就來精簡一下,寫這篇省流版

繼上一篇內容接着往下寫

https://api.xiaoheihe.cn/v3/bbs/app/api/web/share?link_id=58c67105336c

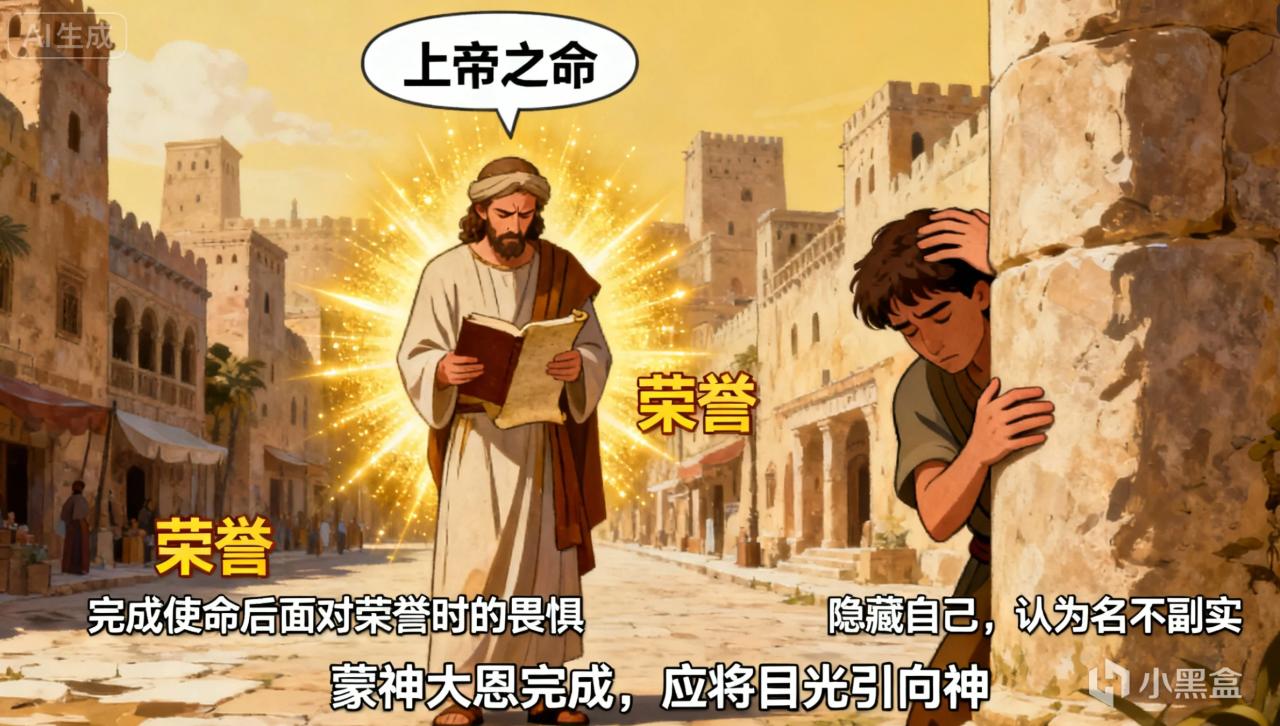

12、約拿情結:不僅害怕失敗,也害怕成功

“約拿情結”是美國著名心理學家馬斯洛提出的一個心理學現象。

在馬斯洛的筆記中,他如此描述“約拿情結”:“我們害怕變成在最完美的時刻和最完善的條件下,以最大的勇氣所能設想的樣子。但同時,我們又對這種可能極爲推崇。”

總結就是:不僅害怕失敗,也害怕成功

那你該拿的,沒啥丟臉的

人們渴望成功,又害怕成功,因爲要抓住成功的機會,就意味着要付出相當的努力,面對許多無法預料的變化,並承擔可能失敗的風險。

“約拿情結”其實是我們平衡內心壓力的一種表現。我們每個人其實都有成功的機會,但是在機會的面前,只有少數人敢於衝破這種壓力,認識並擺脫自己的“約拿情結”,最終抓住機會取得成功。

13、跳蚤效應:不要輕易給自己的人生設限

跳蚤有兩條強壯的後腿,因而善於跳躍,可以輕鬆跳起一米多高。但是,曾有生物學家將跳蚤放在一個一米高的罐子裏,罐子加上了透明蓋子。

這樣一來,跳蚤每次跳起來都會撞到蓋子,而且是一再地撞到蓋子。

過一段時間後,生物學家拿掉蓋子,發現跳蚤依然能跳躍,但已經無法跳到一米以上的高度了——原來它已經適應了瓶子的高度,並且調節了自己的跳躍能力,不再改變了。

美國行爲學家J.吉格勒提出過這樣一個觀點:設定一個高目標,就等於達成了一部分目標。有許多人一生無所建樹,不是因爲他們的能力不足,而是因爲他們給自己定的目標不足以釋放出全部的潛能!

14、洛克定律:合理的目標纔是合適的目標

“洛克定律”指的是,當目標既是未來指向的,又是富有挑戰性的時候,它便是最有效的。

洛克以籃球架爲例,籃球運動能吸引那麼多人蔘與,其中一個原因就是籃球架的高度設置合理。要是把籃球架設計得像兩層樓那樣高,就根本不可能進球了;反過來,要是籃球架只有一個普通人那麼高,進球就太容易了。

目標很重要。但是定目標的作用是激發出自己的全部潛能。若是這個目標本身超越了潛能的極限,那麼它的激勵作用也就無從談起了。這就是洛克定律帶給我們最大的啓示:目標要高,但是同樣要合理。

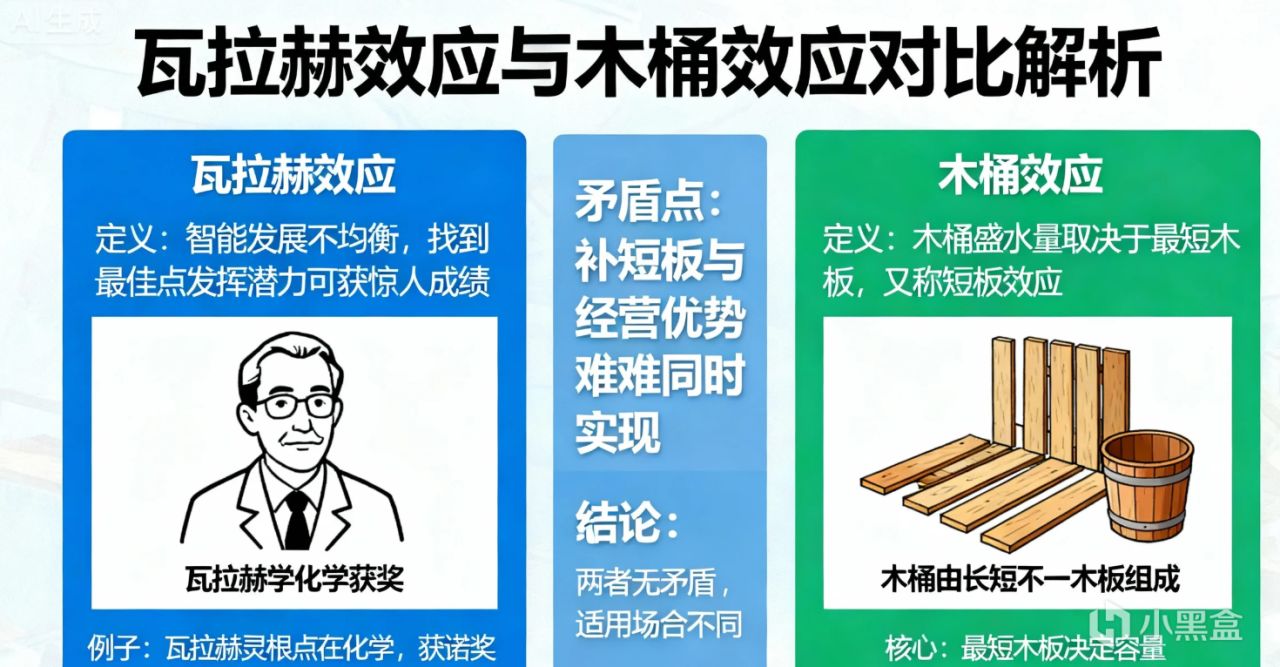

15、瓦拉赫效應:補足短板,還是經營優勢

每個人的智能發展都是不均衡的,都有智能的強點和弱點,他們一旦找到自己智能的最佳點,使智能潛力得到充分發揮,便可取得驚人的成績。這種現象就被稱爲“瓦拉赫效應”。

與之相對的是“木桶效應”——講的是一個木桶能盛多少水,並不取決於最長的那塊木板,而是取決於最短的那塊木板。因此,“木桶原理”也被稱爲“短板效應”。

乍一看,“瓦拉赫效應”似乎與“木桶原理”背道而馳,而且兩者不可調和,因爲同時補齊短板和經營優勢,在現實中不可能實現,或者說實現成本過於巨大。其實,兩者並無矛盾,只是適用的場合不同。

“瓦拉赫效應”並不是讓我們徹底放棄自己短處,而是告訴我們,必須把有限的時間和精力放在最擅長的領域,這樣才能獲得最高的投入產出比。就像瓦拉赫本人一樣,家裏讓學文學藝術,結果靈根點在了化學,一學化學,還得了諾獎。

16、內卷化效應:跑起來,別讓生活原地打轉

網絡詞彙“內卷”指同行間競相付出更多努力以爭奪有限資源,從而導致個體“收益努力比”下降的現象。可以看作是努力的“通貨膨脹”

心理學的內卷則是“喫老本”,原地打轉。

20世紀60年代末,美國文化人類學家克利福德·格爾茨前往印度尼西亞的爪哇島進行田野考察。格爾茨深入當地居民的農耕生活中,潛心研究族羣文化狀態,發現當地人千百年來一直維持着刀耕火種的原始農業形態,生活方式和世界觀也同樣保持着千百年前的狀態,換句話說,他們日復一日、年復一年地長期停留在一種簡單重複、沒有進步的輪迴狀態中。 回到美國後,格爾茨將他的考察結果寫成報告,並把這種現象取名爲“內卷化”。

“內卷化效應”的根源是缺乏革新的動力。因爲爪哇島土地肥沃、物產豐富,即使採用千百年前的生產方式依然產出驚人,所以,當地人完全沒有慾望也沒有必要改變自己的生活。一旦穩了就不思進取。

人類社會是一個永不閉幕的競技場,每天都在進行着淘汰賽。只有讓自己“跑起來”,才能更好地生存,避免被無情的淘汰。也只有跑得比同類更快,才能獲得比同類更好的生存環境。

不光要“跑起來”,還要時刻與最優秀的人賽跑,在一個所有人都在奔跑的環境中,跑得不夠快,就依然擺脫不了“內卷化”的陷阱。而只有比別人更快,才能在未來的競爭中佔據主動。

所以現在的形勢就是越來越卷的形勢

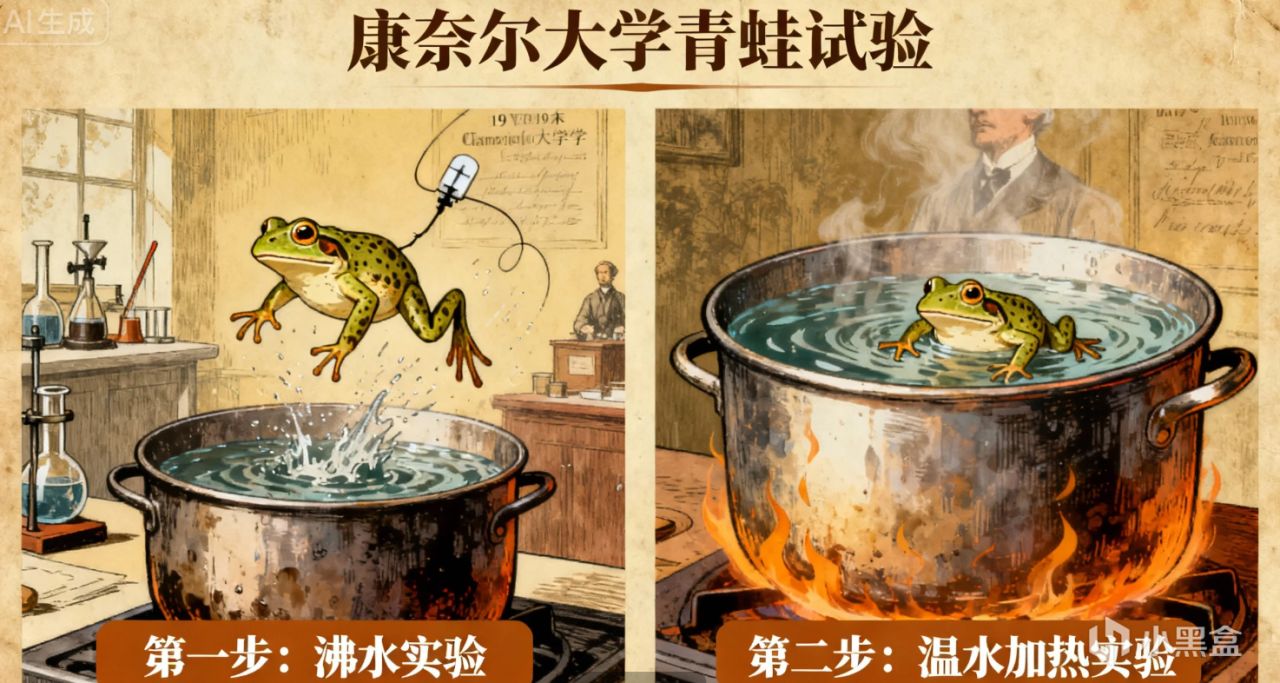

17、青蛙效應:無視危機纔是真正的危機

“溫水煮青蛙”的故事,大家應該都不陌生。

19世紀末,美國康奈爾大學的研究者曾進行過一次著名的“青蛙試驗”:實驗者將一隻青蛙丟進沸水中,青蛙觸電般地立即竄了出去。後來,人們又把它放在一個裝滿涼水的大鍋裏,然後慢慢加熱,青蛙雖然可以感覺到外界溫度的變化,卻因惰性,而沒有立即往外跳,慢慢地,直到高溫難忍時,青蛙也已經失去了逃生的能力。最後,這隻青蛙被活活煮熟了。

一個人如果喪失了憂患意識,也會像溫水中的青蛙一樣,在不知不覺中錯過了行動的最佳時機,最終很可能會遭受無法估量的損失。

時刻保持危機意識,才能在危機來臨時全身而脫。要知道,最壞的情況不是身處險境,而是置身險境卻沒有自救能力;真正的危機也不是災難來臨的那一刻,而是逐漸地退化而不自知,慢慢被蠶食,慢慢被吞沒,當最終醒悟的時候已經太遲。

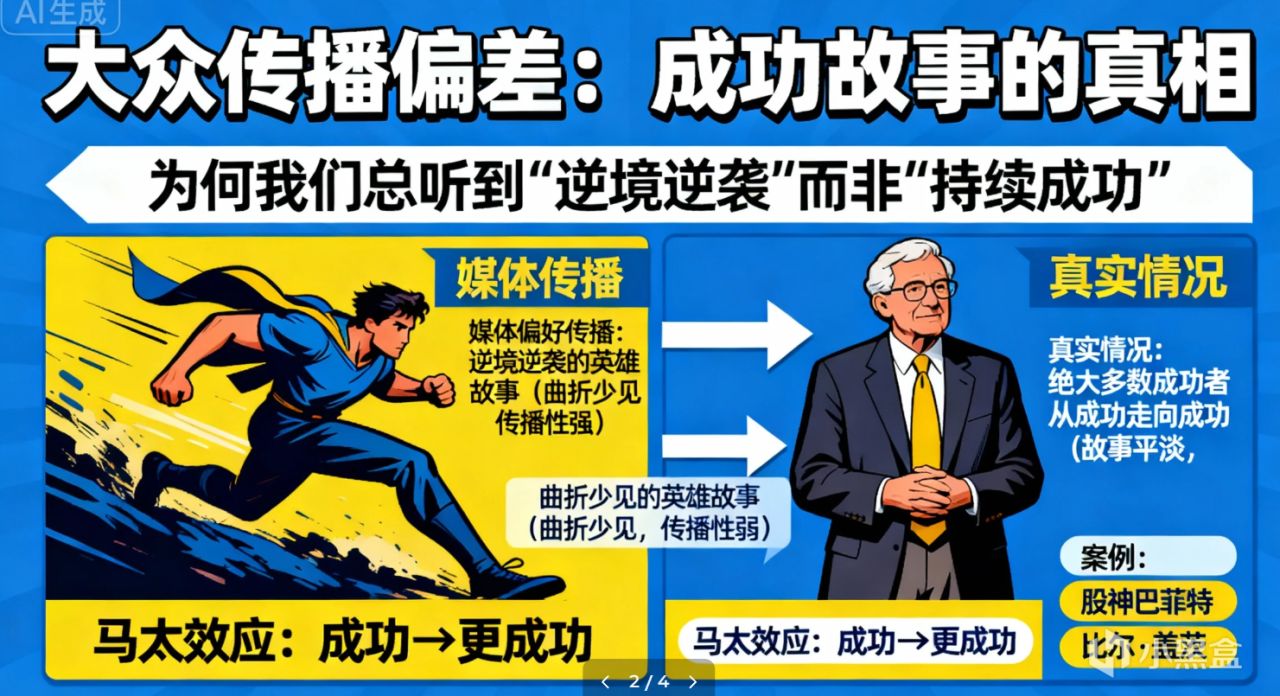

18、馬太效應:優秀源於一次次試錯

“馬太效應”是指強者愈強、弱者愈弱的現象,最早是美國科學史研究者羅伯特·莫頓在1968年提出的。當時莫頓是爲了描述科學史上的一個奇特現象——越是聲名顯赫的科學家,通常越容易得到更高的聲望。

後來,人們用它來描述各個領域中兩極分化、強者通喫的狀態。

“馬太效應”典出《聖經·新約·馬太福音》中的一則寓言:

從前,一個國王要出門遠行,臨行前,交給三個僕人每人一錠銀子,吩咐道:“你們去做生意,等我回來時,再來見我。”待國王回來時,第一個僕人說:“主人,您交給我一錠銀子,我已賺了十錠。”於是,國王獎勵他十座城邑。第二個僕人報告:“主人,你給我一錠銀子,我已賺了五錠。”於是,國王獎勵他五座城邑。第三個僕人報告說:“主人,你給我的那錠銀子,我一直包在手帕裏,生怕丟失,一直沒有拿出來。”

多說幾句:

英國有句諺語:“成功繁殖成功。”或者叫:“成功是成功之母。”

我們平時常常聽說“失敗是成功之母”,卻很少聽說“成功是成功之母”。大概人們認爲,只有在逆境中才能成就林肯、愛迪生這樣的偉人,而從小就有天賦的年輕有爲者總會出現“夭折”的悲劇;也許正是因爲人們覺得林肯、愛迪生之輩在成功者中所佔居多,才使人們有了“成功無法孕育成功”這個結論。

但事實上,這是一種大衆傳播的偏差。我們時常聽說那些在逆境中成功的英雄,是因爲這些英雄的故事本身曲折且少見,更具備廣泛傳播的可能性。事實上,絕大多數的成功者都是“從成功走向成功”,只不過他們的故事太過於平淡無趣,在“馬太效應”的影響下,他們的成功邏輯大多是“因爲他們很成功,所以他們變得更加成功了”,像股神巴菲特,比爾·蓋茨都屬於這種人

失敗確實可以磨鍊人的意志,能讓人清醒,能激起人更大的鬥志。但“馬太效應”是這個社會中最冷酷無情的規則,不會因爲失敗者堅忍不拔的意志而網開一面——從失敗中走出來的人畢竟只是少數,大多數成功之路無疑都是由成功本身鑄就的。

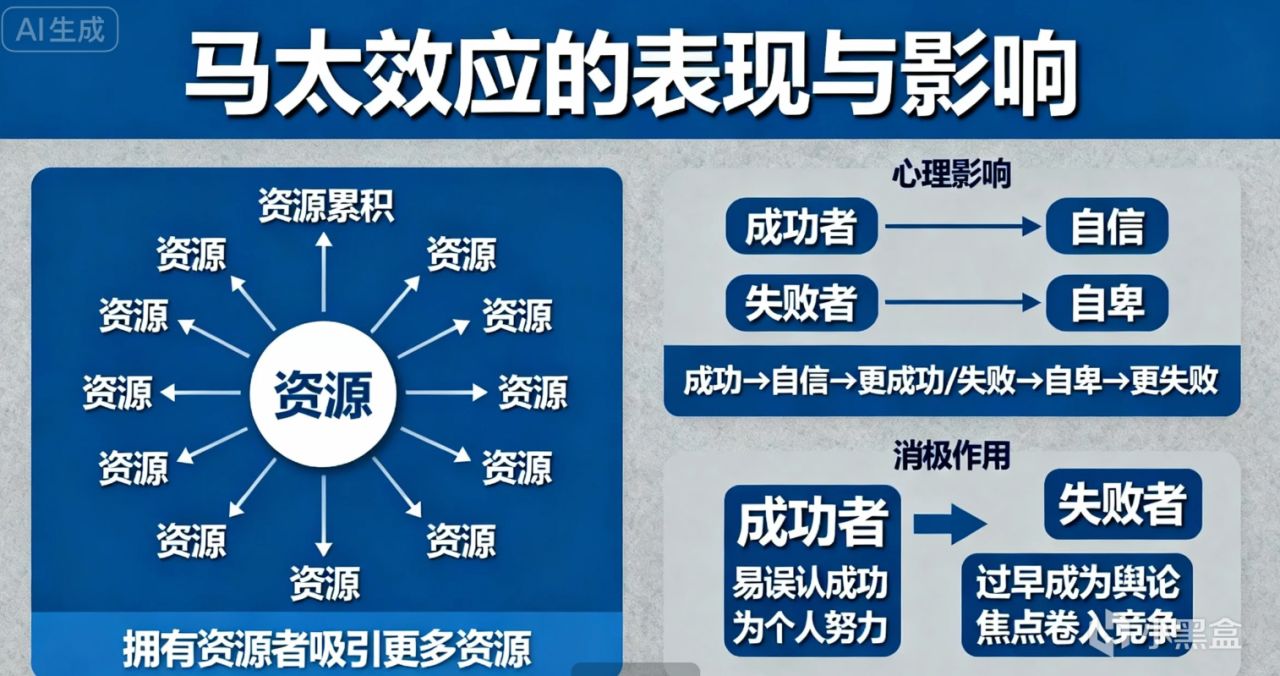

“馬太效應”一個最大的表現形式是資源的累積。擁有資源的人可以吸引更多資源,因爲資源本身會尋找別的資源去整合。與此同時,馬太效應也會對個人的心理產生巨大的影響。成功者因爲成功而自信,然後因爲自信而更成功;而失敗者因爲失敗而自卑,然後因爲自卑而更失敗。

對於成功者來說,“馬太效應”同樣有着消極作用:付出同樣的努力,成功者獲得成功比失敗者更容易,這也就意味着必然有一些人無法清醒地認識自我,把“馬太效應”帶來的成功誤認爲是自己努力的結果。而對於失敗者來說,“馬太效應”同樣有着消極作用:它可以使自己過早地成爲輿論焦點,而捲進競爭的旋渦中不能自拔。

▼・ᴥ・▼馬太效應寫多一點,因爲經常會用到。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com