小島秀夫近日接受了時尚平臺SSENSE專訪,談到遊戲行業現狀時語氣中透露出失望。

他回憶曾去一家大廠爲某款潛行遊戲做顧問,但看到的內容讓他大失所望。“那些在做軍事遊戲的人,可能根本不知道怎麼拆槍,也不會用槍。”小島說,“這就有點悲哀。”

你會拆槍嗎?

“會啊,我一直在接受這方面的訓練。”他說,“我學到了多種多樣的X人方式。”不過說到這裏他就打住了。

以下內容轉自SSENSE對Kojima的採訪,原標題爲《小島秀夫:獨行開創者走進神級遊戲製作人的內心世界》。

在過去四十年來創作出無數經典電子遊戲的男人 —— 小島秀夫,其實很少真正花時間去玩遊戲。他希望能有更多時間去玩,但週末時,他更傾向於欣賞美術作品。

他常帶兒子一起去看現代與當代藝術展覽,遊走於東京各大畫廊與美術館之間。尤其是上野公園一帶,那裏坐落着東京六家主要博物館,是小島最常流連的區域。雖然他不太玩遊戲,但他由這些地方汲取遊戲的靈感。“看一幅畫,我差不多就能構思出一款遊戲。”小島這樣告訴我。

有時,他會對某些藝術作品產生特別的連結感受,尤其當他凝視那些創作者早已逝世數百年的畫作時。“光是這一點,就會帶給我特別的情緒。”他說。看着埃及木乃伊,他也會有同樣的感受。這正是 2019 年的遊戲《死亡擱淺》想要表達的主題之一 —— 人與人之間的連結爲何,包括與死者的連結。

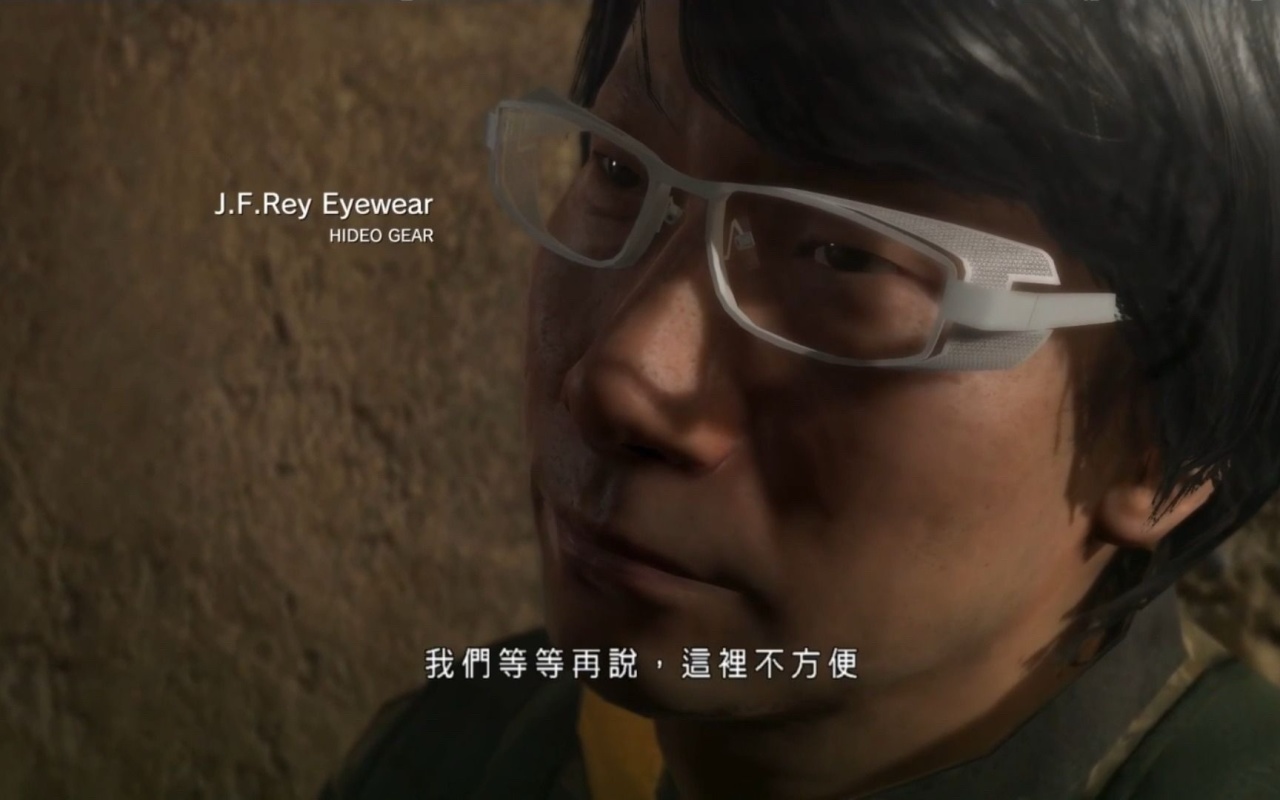

小島工作室(Kojima Productions)的最新遊戲《死亡擱淺2:冥灘之上》於今年六月發佈。即便在進行全球媒體宣傳的日程之中,61 歲的小島依然抽空造訪博物館。在巴黎商品交易所博物館,他被一件作品深深吸引 —— Céleste Boursier-Mougenot 的裝置藝術《clinamen》。數十個陶瓷碗漂浮於一座寬度近 20 米的天藍色水池中,碗與碗碰撞時會發出和諧的“叮”聲,形成一個由水波與聲音交織而成的沉浸式環境。

他也觀察參觀者是如何與《clinamen》互動的,也就是看大家如何在拍照、發 Instagram。“創作者當初大概沒想到會是這樣的吧。”小島笑着說。(事實上,這件作品在 1997 年首次亮相,比 Instagram 的出現早了十多年。)這正是一位遊戲開發者的思維方式,他不僅是藝術創作者,更會去設想受衆將如何回應作品。畢竟,電子遊戲本就是互動媒介;對玩家產生計劃之外的反應進行預判,是遊戲設計的一部分。“在開發遊戲時,你以爲玩家都會這麼玩,但根本沒那麼簡單。”

在電子遊戲界,小島常被稱作“作者型導演”(auteur),他是極少數中的一位,甚至可能是唯一一位人們能叫得出名字的遊戲製作人。大多數遊戲的靈感都來自其他遊戲,而小島的作品則深受電影、美術、文學與音樂的影響。正因如此,他的作品更古怪、更具衝擊性、更令人難忘。不過,這也並不代表他的遊戲總是衆口皆碑。例如《死亡擱淺》在 2019 年年底推出時,媒體的評價兩極分化。小島早已預料到這一結果。以他四十年的從業經驗與自信來講,甚至可以說他反而是希望結果如此。

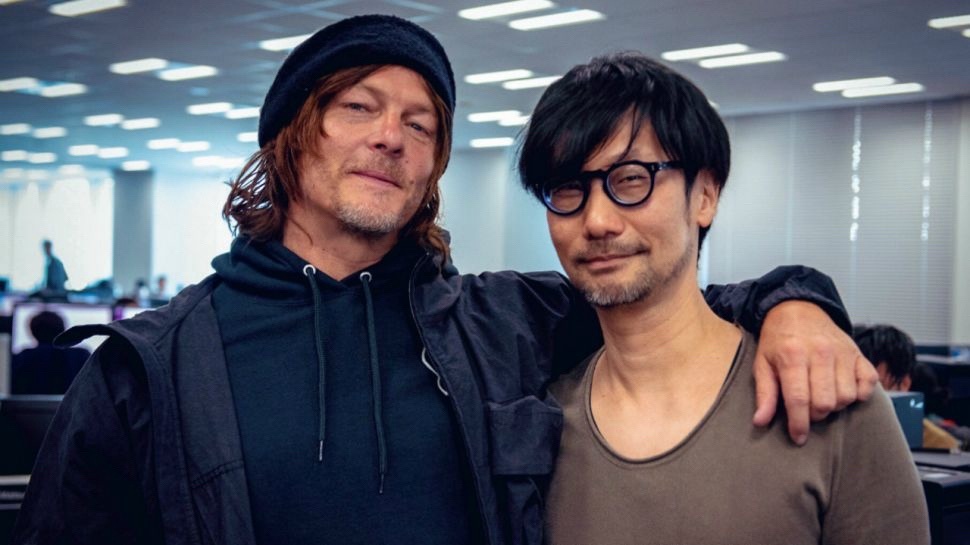

小島秀夫之所以可能是最爲人所知的遊戲製作人,很大原因在於他在社交媒體上高頻率的發帖操作。他的 X 賬號上滿是情緒高漲的影評(例如“《帕丁頓熊2》是部傑作 👍😍”);他經常與演員們合照,包括 Timothée Chalamet、Nicolas Cage、Mia Goth、Al Pacino、Robert Pattinson、Robert Pattinson 之又見面了等等。

通過 Zoom 交談時,小島展現出十足的親和力,時常大笑。他的凌亂鍋蓋頭和粗框眼鏡令他看起來像位十分嚴肅的藝術家,然而他總會忍不住把話題帶到電影去,彷彿只是因爲電影的存在本身就讓他激動不已。當他談到自己創作的遊戲時,小島則流露出極其堅定的自信。

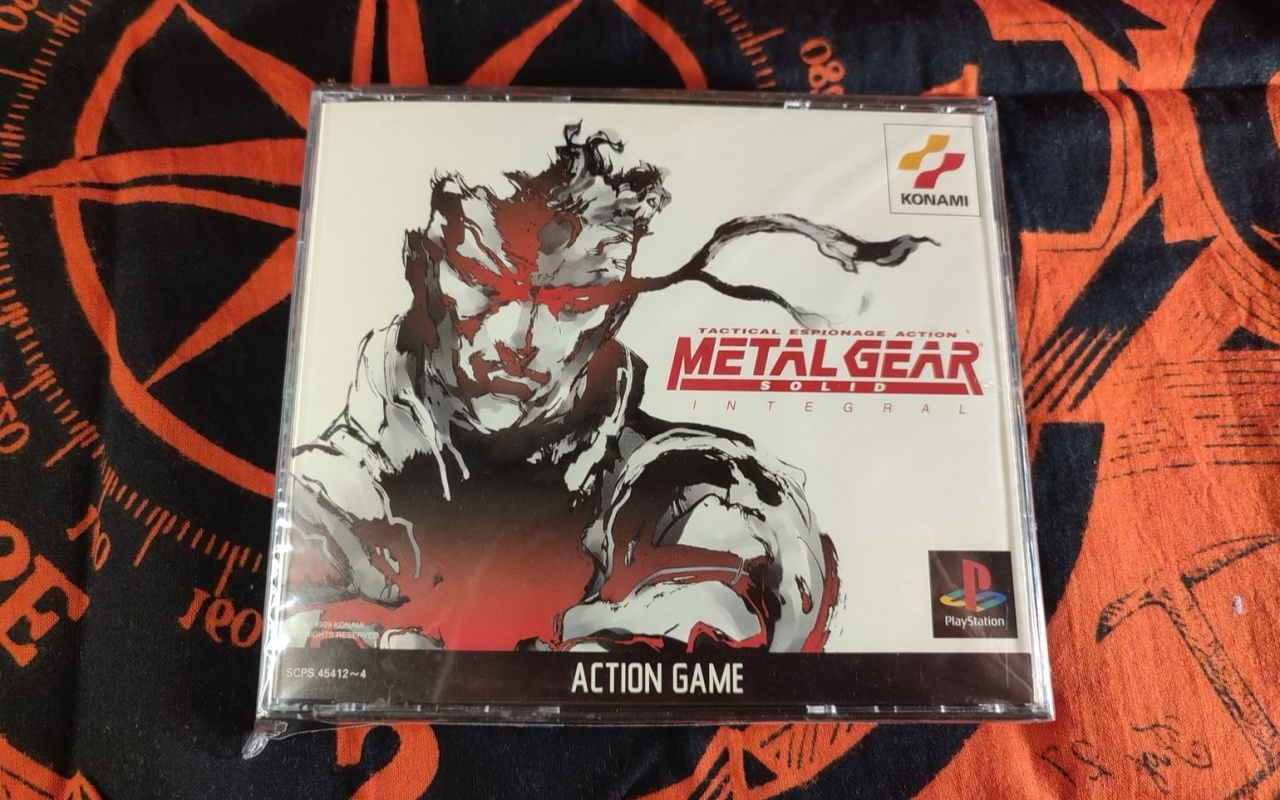

自 1980 年代起,他就一直在製作遊戲,成爲了繼《喫豆人》《大蜜蜂》等街機遊戲的後時代的定義者之一。他常說自己從小的夢想是成爲電影導演,尤其是在青少年時期父親過世之後,這一願望愈發強烈;但進入電影圈的門檻太高,於是他轉而投身軟件行業,加入了當時從事點唱機租賃業務、剛開始涉足街機遊戲的 KONAMI(科樂美)。在那裏,他至少可以將一部分創意注入遊戲之中。

他參與制作的第一款遊戲是 1987 年的《合金裝備》,被譽爲首批潛行類遊戲之一,該類型的遊戲鼓勵玩家規避敵人而非正面射擊。次年,小島製作了融合賽博朋克元素的偵探遊戲《掠奪者》,該作領先時代太遠,以至於因內存限制不得不以未完成狀態發行。直到十年後,技術才終於追上他的想象。1998 年,他終於得以將複雜玩法與電影化敘事合而爲一,推出 PlayStation 主機上的《合金裝備》。儘管 KONAMI 事先告訴他這遊戲不會賣座,最終它卻在全球售出超過 600 萬份,贏得無數好評,也開啓了一連串續作。

時間跳轉至 2015 年, PlayStation 也已躍升了三個版本,小島與 KONAMI 之間的關係徹底惡化,雙方最終分道揚鑣。儘管兩邊都對細節諱莫如深,但這場分手常被形容爲“撕破臉”。當時 KONAMI 草草推出了尚未完成的《合金裝備 5》,並試圖封殺小島正在開發的另一款恐怖遊戲 —— 該遊戲的試玩版《P.T.》如今仍被玩家奉爲神作,安裝了它的舊主機在 eBay 上能賣到 800 美元。從那之後,KONAMI 主要開發廉價的手遊。

“看一幅畫,我差不多就能構思出一款遊戲。”

他本可以去教書,輕輕鬆鬆;或者成爲行業顧問,也更賺錢。但小島選擇成立小島工作室,並着手製作《死亡擱淺》。儘管這是他 30 年來首次以獨立身份出發,但他已經積累了足夠的粉絲基礎,願意無條件追隨。這也賦予了他爲玩家開闢奇異旅程的自由。

在發佈消息時,小島稱《死亡擱淺》是首個“strand game””(意爲“連結遊戲”)。這聽起來很扯,也成了被嘲笑的由頭。而當遊戲最終上線,玩家逐漸意識到了設定的巧妙:《死亡擱淺》借鑑了“immersive sim”(沉浸式虛擬)遊戲的開放任務機制,以及“walking simulator”(行走模擬器)的敘事風格,因爲……遊戲中要不停地走。

玩家扮演的是 Sam Porter(Norman Reedus 飾演),一個末世送貨員,在文明崩塌後,肩負重新連接“未來美利堅”的任務。這幾乎是字面意義的“連接” —— 玩家要徒步穿越國家,將物資送到陌生人手中,他們會用“點贊”作爲回報。你與其他人類的接觸也極爲有限,僅通過全息影像交流。這是因爲地表環境極端危險:時間雨會加速老化,致命的幽靈在野外遊蕩,大多數倖存者已躲進地下避難所。玩家在充滿情緒和反思氛圍的環境中前行,身邊的工具僅有繩索、梯子和 GORE-TEX 夾克。小島甚至受未來感機能品牌 ACRONYM® 的設計啓發,讓品牌主理人 Errolson Hugh 客串出演遊戲角色。

大多數動作遊戲會賦予玩家有關暴力的幻想,小島則反其道而行,設定主角爲一位“靈活就業人員”。與其他行走模擬器不同,《死亡擱淺》的移動極具挑戰性。這不是一個玩起來輕鬆舒適的遊戲,劇情時常晦澀難懂,雖然大部分時間你在欣賞美不勝收的自然風景,但整體體驗卻是孤獨和疏離的。這部作品也非常瑣碎繁雜,玩家要洗澡、小便、還得灌能量飲料。

“如果沒有風險,那就沒可能誕生好作品。”

然而,這一切仍無法完整描述小島遊戲作品一貫的宏大與曲折敘事風格。一些角色由知名演員出演,如 Léa Seydoux、Margaret Qualley,其餘角色則會有像是 Die-Hardman、Deadman 以及 Heartman 這些令人一腦袋問號的名字;你會被名爲 B.T.(“beached things”的簡稱,即“擱淺體”)的怪物攻擊,只能通過綁在你胸前哭泣的嬰兒探測到;有時你不得不聽大段的關於人類本質的冗長獨白;天氣狀況會扭曲時空;還有,你媽是總統。真愛粉對小島的視角與明確的風格讚不絕口;批評者則指責遊戲裝腔作勢、過於自戀。在這款遊戲中,只有耐心才能讓玩家得到回饋與獎勵,這屬於相對少見的遊戲設定,而《紐約客》作爲鮮少報道遊戲的雜誌也對於此給出了積極評價。與此同時,某位知名 YouTube 主播因遊戲體驗不佳而將其評價爲“無語到極點”,並表示作爲“strand game”起點的《死亡擱淺》,最好也是終點。但即便是聲量最大的批評者也不得不承認,這款遊戲極具創意。

“我當然早就知道會有爭議。有人會喜歡,有人會討厭。要麼是零分,要麼是十分。”小島對我說。

考慮到這是他新工作室發佈的第一款遊戲,我問他 —— 爲何要選擇走風險路線?爲什麼不做一款更接近《合金裝備》系列、能確保市場接納度的作品?

“如果沒有風險,那就沒可能誕生好作品。”他解釋道。他很清楚,如今對遊戲工作室來說最安全的路線是開發手遊,這也正是他前東家在做的事。創設小島工作室則讓他可以無需公司董事會的批准就能製作遊戲。但即便身爲掌舵者,他也能聽到團隊內部的擔憂:“這真的能行嗎?”他知道,團隊中偏年輕的成員在開發期間對這款遊戲充滿懷疑;老員工雖也不理解《死亡擱淺》,但他們信任小島。

“我會聽取所有反饋意見,但最終的決定由我來做。”他說。

“會是非愛即恨的兩極評價。”

至於那位曾表示《死亡擱淺》這種所謂的 strand game 最好不要再有第二款的 YouTube 主播,兩年後發佈了一條大反轉視頻。雖然他仍不懂這遊戲有什麼好,但他承認自己已經打通了三遍。

《死亡擱淺》無法預料新冠疫情的來臨,但它在大家因疫情而活動受限的四個月前發售,似乎是對將至的孤立先有所知。當疫情開始導致封城時,小島秀夫被緊急安排做了一場眼科手術,結果證明其實並非必要。這場手術損傷了他的視神經,讓他的眼睛難以對焦。“我一度覺得自己再也無法康復了,”他在接受《英國 GQ》的採訪時說,“我甚至覺得自己可能再也沒辦法制作遊戲了。”遠程辦公也放緩了《死亡擱淺》續作的遊戲開發進度,小島甚至懷疑是否真的能通過 Zoom 做出一款完整的遊戲。

今年六月發售的《死亡擱淺 2:冥灘之上》收穫瞭如潮好評。評論家與玩家一致贊其更加怪誕,而這份怪誕是種增量式創新。玩家會由一隻會說話的娃娃陪伴、角色會莫名其妙地唱起歌(比如 BJ Thomas 的《Raindrops Keep Falling on My Head》)、有位女性擁有兩隻右手、另一位則永遠懷孕、反派的吉他還能發射閃電,等等。

作爲遊戲,其環境的照片級真實感令人歎爲觀止。玩法機制被更加精細地打磨,整體體驗更有趣,即便減少了前作中某些因挫敗帶來的滿足感。(我自己玩的時候,基本一直都開着車,而不是像前作那樣靠走路)但說實話,以小島的標準來看,兩部作品之間的差異並不算太大。這就是第二部 strand game —— 但這次,大家開始明白箇中含義了。

在我們聊到商業上的冒險之舉後,我問他爲何要製作續作,小島的回答十分直白。

“這是我的 IP。”他說,“《死亡擱淺》實際上是我和小島工作室的 IP。我想將其留給未來。”

這回答平淡得讓我懷疑他是否對《合金裝備》歸屬 KONAMI 一事仍心有芥蒂,特別是 KONAMI 仍在繼續推出沒有他參與的新作。就像其他有價值的 IP 一樣,《死亡擱淺》也即將被改編爲真人及動畫電影。但小島解釋說,這不是出於創作熱情,而是出於商業考量。在成爲自己工作室的第一負責人後,他在商業方面的思維是否有所變化?

“其實在 KONAMI 時,我也會考慮商業因素。這也是我繼續製作《合金裝備》系列的原因之一。”他說,並且非常驕傲地表示自己可以左右腦並行思考。在 KONAMI 時期,如果失敗,他可以拍拍屁股走人。“但現在,我背後是整個工作室和員工,我的責任大得多。”

談到行業現狀,小島的語氣中透露出失望。各家工作室紛紛關閉,只剩下一些內容臃腫、成本高昂的爆米花式遊戲。在觀看玩家最愛的預告片盛會 Summer Games Fest 時,小島感覺所有作品都只是在打外星怪物或中世紀怪物。“連畫面和系統都大同小異。”他感慨道,“很多玩家確實好這一口,我知道的。但爲了行業的發展,則必須要注入真正的新意。”

也許正因如此,小島現在幾乎不怎麼玩遊戲了。他認爲就像許多創意領域一樣,最有意思的內容往往出現在獨立創作團隊中,而大廠出的內容則總在走安全路線、無聊透頂。今年夏天,KONAMI 將推出《合金裝備 3:食蛇者》的重製版,小島完全沒有參與。我問他會不會玩這部重製版,他笑着說道:“不會。”

他回憶曾去一家大廠爲某款潛行遊戲做顧問,但看到的內容讓他大失所望。“那些在做軍事遊戲的人,可能根本不知道怎麼拆槍,也不會用槍。”小島說,“這就有點悲哀。”

你會拆槍嗎?

“會啊,我一直在接受這方面的訓練。”他說,“我學到了多種多樣的殺人方式。”不過說到這裏他就打住了。

小島秀夫是一個高調且健談的人,也因此常被指責自負。在《合金裝備 5:幻痛》中,他的名字在每一關的製作鳴謝表都出現不止一次 ——“編劇:小島秀夫”“創作與指導:小島秀夫”—— 甚至還有一關的任務是去營救他本人。但換個角度,這也可以被解讀爲他對 KONAMI 比出分道揚鑣的中指。儘管如此,小島認爲自己的成功來自於高度聚焦的個人願景。

“一般在遊戲製作中,很多人會以團隊協作的方式完成各個部分,所以很難講所有事情統一完成。”他說。相較許多大型遊戲工作室把不同環節拆分給不同團隊,小島的所有構想則都在他自己的腦中完成。他表示,自己的工作流程並不像製作電影那樣,先寫劇本、再搞分鏡,然後再製作。在他這裏,所有步驟是同步進行的。

“就是因爲我全都自己來,才能以這樣的方式做遊戲。”小島說。

繼《死亡擱淺》之後,小島工作室宣佈了兩款新作,但細節寥寥。其一是《Physint》,將回歸類似《合金裝備》的動作加諜報風格;另一款是名爲《OD》的遊戲,僅釋出一段簡短預告片,其中出現了演員 Sophia Lillis、Udo Kier的詭異數字人臉,他們的頭顱懸浮在黑幕中進行獨白並尖叫。《亢奮》的演員 Hunter Schafer 據稱也將在遊戲中出演。

小島形容這款遊戲爲“非常不一樣的存在……《OD》可能會是大家前所未見的。估計也會引發不少爭議。會是非愛即恨的兩極評價。”

不管《OD》何時問世,小島都會去看所有推文、刷所有 YouTube 視頻、讀所有評論。但那時的反響對他來說已經無關緊要。他有足夠的自信相信,自己作品的真正價值將由未來定義。“真正的評價,會在十年、二十年之後到來。”他說。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com