迷失于黑暗中的可怜身影啊,伤害他人,构陷他人。沉涵于造孽的罪恶灵魂,来死一次试试?

前一阵子我在偶然间看到了一部很有意思的纪录片,名字叫《算命》。在看完之后,我坐在沙发上久久不能畅怀,那种感觉无法用语言来形容,之后就突然明白了红楼里贾宝玉笔下的那句诗。

算不尽芸芸众生微贱命,回头看五味杂陈奈何天。须知人各有命,非吾之所能也。

看不透山川锦绣图,独行间生老病死何人知。难明众生皆苦,唯天下不可渡矣。

而也正是这次的经历让我想起来许多年前,还是我很小的时候看到的一部在当时算特立独行的番——《地狱少女》。

《地狱少女》是一部将日本怪谈、社会性议题和心理实验融为一体的动画。故事围绕着“地狱通信”展开:午夜零点,任何被逼至绝境的人,只需在神秘网站上输入仇人的名字,便可召唤赤瞳少女阎魔爱,她会递上绑着红线的稻草人,并给予“复仇”选择。但任何发动报复者,生前或许短暂解脱,死后却必须与仇人同赴地狱——难以逆转的连锁代价,成为全剧的情感底色。

我的第一观感是:这部作品绝非恐怖单纯的“爽番”,而是用怪谈的包装,剖开复仇哲学的灰色地带,叩问每个观众“仇恨与救赎”是否终有出口。

其最大优点在于:主题真诚深刻,角色构造有分层,后期美术与配乐风格高度匹配剧情内核。缺点则是部分观众或许会觉得情节重复、节奏较慢,或者结局太多灰色地带不够爽快。但正是这种不完美,成就了作品价值。

《地狱少女》真正讲的不是单纯的复仇,而是“在绝望世界里,人为什么还要善良、还要做抉择”,是社会寓言式的“情感黑箱实验”。

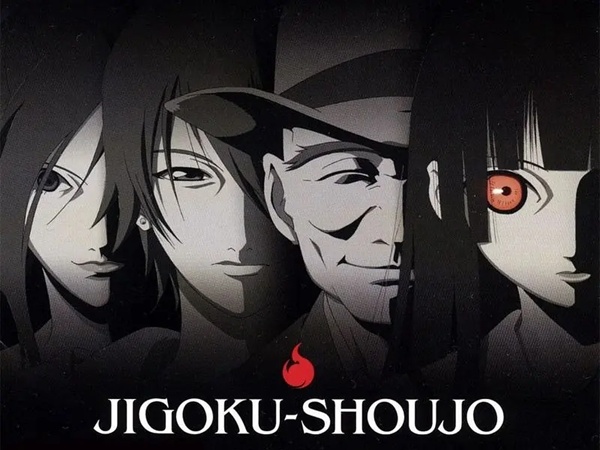

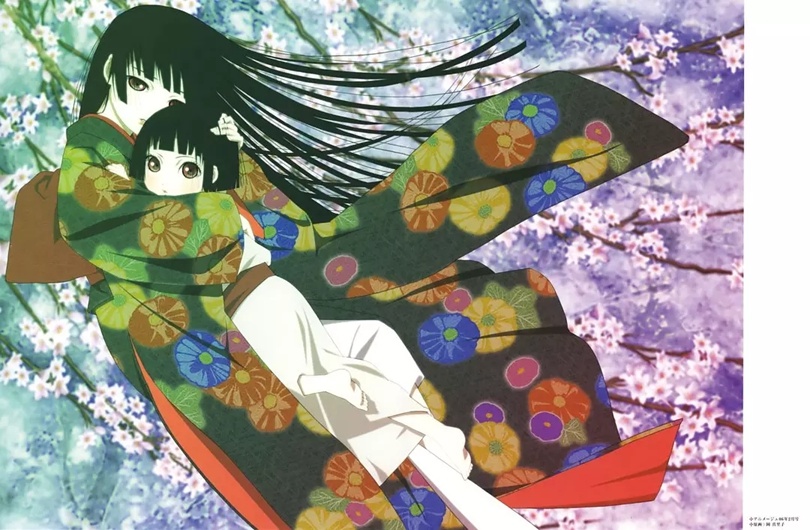

《地狱少女》首部动画由Studio Deen负责制作,于2005年首播。动画剧本为原创设定,后来衍生出漫画、小说等多种版本。漫画由原案统筹地狱少女Project,小畑雪绘(おばたゆきえ)担任漫画主笔。小畑雪绘以细腻的情感描摹与阴郁写实的画面风格见长,其笔下的人物具有典型的和风神秘感、东方民俗氛围,以及透过眼神传递压抑情绪的能力。除《地狱少女》外,她还著有《地狱少女R》、《地狱少女 四》、《I`S》《神隐之夜》等,其作品大多在惊悚、社会性批判和心理描写间游走,令人观感深刻。

制作公司Studio Deen自1975年成立,曾打造《浪客剑心》、《樱兰高校男公关部》、《彩云国物语》等口碑佳作。进入21世纪后,公司转型为“中坚力量”,擅长小成本高辨识度作品。声优团队中,能登麻美子以飘忽、低语、带有凄美哀伤感的独特声线塑造了阎魔爱这一冰冷角色,实现角色情感层次的跨越式演绎。其他配音还包括杉田智和、小林沙苗、水树奈奈、田中理惠等,均为业界实力派。人物性格丰富:阎魔爱外表冷漠实则情感封锁,柴田鸫成长于悲剧、内心坚韧而敏感,御景柚姬与南条小满则代表“受难的善良”与“负罪的忏悔”。Studio Deen和配音团队在恐怖与抒情间往返,使角色性格层次极具感染力。

作为动画原作的补充,《地狱少女》漫画与小说均以动画剧本为母本进行二次延展。漫画的重要特征在于用分镜和画面强化“人性黑暗”与“无力呐喊”,擅长用低饱和色与极端分镜构建压抑、晦涩的氛围。文本部分不单讲单元式复仇故事,更借助角色内心独白,提示“受害与施害”之间的界限可能非常脆弱。每一回都像噩梦化的心理剖面:“复仇的理由是否足够正义?推下地狱的那一刻是否真的决定了一切?”

就原著的基本思想而言,无论动画还是漫画,都意在拆解“正义”与“报应”二元对立的简化思维。创作者将背景设定在当代法治与群体道德失灵的社会,用“地狱通信”这样的超自然机制审视现实世界里个人复仇的悖论与困境。它的主旨无疑是在叩问:当制度无法保护弱者,受害者选择越级复仇时,我们是要同情、谴责,还是保持旁观者姿态?“复仇是否合理”、“社会是否合格”、“受害者本身是否真正无辜”——这三组命题横贯全作,在主线与单元剧故事中层层递进。

动画《地狱少女》全篇以单元剧为主,每集揭示一个社会边缘人面临极端境遇时如何在“复仇即连坐”的规则下做出人生决策。随着时间线推进,故事逐渐脱离单纯因果报应的格局,引入多代地狱少女的更迭、旁观者(如柴田父女、御景柚姬等)的追问、社会性和体制性冷漠的省思。剧情从最初聚焦“校园霸凌”、“家暴”、“职场压榨”等现实事件,逐步延展至“群体性暴力”、“身份替罪羊”、“无辜与责任界限混沌”等社会阴影。

主线贯穿着一个核心悬念:被选中的人究竟是单纯恶人,还是制度性受害者?真正付出代价的是谁?观众每一集都面对自己的道德立场拉扯。这种用怪谈外壳包装的人性实验,是该作品一直不变的内核,也是它区别于同类作品之处。

《地狱少女》的真正内核,是把“复仇”做为一则社会寓言加以剖析,展现人类心理阴影、制度冷漠、以及个体对命运的绝望抗争。它拒绝简单二元对立叙事(善/恶、加害/受害),而用反复发生的契约仪式,让观众透过每一位下单者的选择与后果去反思“正义需不需要代价”“旁观者是否无辜”“制度是否可以救赎一切”。

在《地狱少女》,几乎所有案例都呈现为三幕:1. 被迫害者的挣扎与无能为力;2. 夜半登录地狱通信、召唤阎魔爱获得复仇选择;3. 复仇实现,仇人被流放地狱,同时下单者获得手背印记,其灵魂死后也将受到相同惩罚。乍看这是“恶人恶报”的快感循环,实则它真正强调的,是“受害者何以变成加害者”与“连坐制”的荒谬命运。每一段短暂的舒适背后,都是持续的精神污染——爱始终无情地重复规则:“下地狱,不只是你的仇人,还有你自己。”

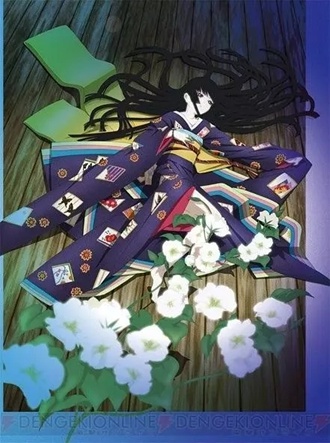

阎魔爱

这个被选中执行地狱契约的少女,本身也是历史受害者。数百年前她曾因村落献祭遭背叛、全村灭亡,被阎王强制签订“复仇契约”,永世不得安息。她外表冷漠,内心却有复杂的自我怀疑、救赎渴望。尤其面对“无辜者遭牺牲”“滥用复仇权力”等案件时,她偶尔违抗阎王旨意,显示出自身情感的摇摆。

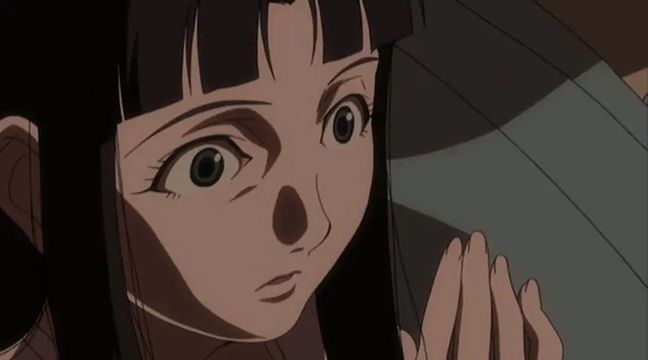

柴田鸫

作为观众的同情替身,鸫由目睹父亲追查地狱少女、卷入复仇事件,到慢慢成熟为能够面对人性灰暗面的女性。鸫经历过矛盾、恐惧到理解爱、同理受害者,其成长是“见证即参与”的伦理沉淀:旁观者最终都不得不作出立场选择。

御景柚姬 & 南条小满

柚姬是年幼无辜却被命运玩弄的对象,其父因公交事故被诬陷,母亲亡故,自己最终活活饿死。她寄存着“世界之恶有时并不报应于恶人”,是“制度破产与无解悲剧”的缩影。南条小满则相反,她复仇屠村,为忏悔甘愿承接地狱少女职责,两人分别象征了“纯善不得善终”与“负罪也能自选救赎”。

不少单元剧受害者本身也有错,有人因嫉妒、误会、或被群体推搡而失控进入复仇循环。作者反复追问:“谁是真正的恶人?”答案始终在模糊地带。

剧中最重要的决定,就是“要不要拉动稻草人的红线”——每一次牵动,都伴随宿命性后果。某些角色选择报复后一时解脱,却在余生被良心折磨,或亲眼见证身边人接连落入地狱悲剧。爱曾试图让鸫咒父,鸫拒绝后全家毁灭,但她也保全了“最后的作为人类的底线”。柚姬选择原谅,爱以自己继续受罚换来她升天,打破了复仇轮回第一道裂缝。

以上种种,推动剧情不仅仅是惊悚或情节反转,更是将观众不断拖拽进“选择—后果—后悔—再选择”的灰暗套娃。

作品不断描绘:现实中的警察、校方、法律机构、社会舆论多半失灵,受害者无法获得任何实质安慰,只能求诸超自然的“地狱通信”。随着地狱少女事业规模化,越来越多人把仇恨当成常态工具,受难与加害界限变得混沌。尤其第二季“猎巫式受害者沦陷”情节,赤裸剖开了“复仇工具泛滥即是新暴力”的现实隐喻。

同时,作品中不断出现“旁观者伦理”:每个观众在观看恶人被地狱审判时,内心都体会到几分快感,但随着代价显现,又不得不反思现实中我们自己的漠然与自保。正因如此,每次“下单”都仿佛一场微型社会实验,让剧中的痛苦投射进观众内心。

作品内核直指:制度再完备、群体再自律,个体的痛苦与执念依然可能失控;正义的代价常常是自我毁灭;复仇非但不能救赎个体,反而把一切卷入更深的悲剧循环。地狱少女本身既是承载“执念”的容器,也是提醒众生的见证者——每个被拉入地狱的灵魂,都是现实社会“麻木冷漠—报复循环”的缩影。

如果说《地狱少女》是将社会伦理、心理暗角与超自然诅咒糅合一体的社会寓言,那么同类型作品中最具代表性的要属《Another》《Shiki尸鬼》《未来日记》《死亡笔记》等。

《Another》同样围绕诅咒和死亡循环,但它的重点更偏向高概念恐怖、悬疑推理与校园限定氛围,反思的是现实与传说叠加下的恐慌心理。相比之下,《地狱少女》几乎摒弃推理,直接将每一单元的“善/恶/无辜”暴露在观众面前,试图让人体验复仇瞬间的道德拷问与后续的遗憾。

《死亡笔记》主角夜神月以神一般的“死神视角”施行极端法治,而《地狱少女》的阎魔爱并不是活跃推手,她仅提供契约,对下单者的痛苦与责任并不插手。这种“非全知旁观者”的设定,让每位委托者都体现出独立的主观能动性及人性悖论。两者都讨论“正义与制裁”的界限,但死亡笔记的世界更偏向智斗和权力腐化,《地狱少女》则逼问“救赎”等道德维度。

与《尸鬼》《未来日记》的对比,这两部作品关注“人性在极限环境下的崩坏与幻灭”(如尸鬼中的村落互害、未来日记中的生存竞赛),但它们往往用更外化、更具冲突感的情节推动。《地狱少女》则是“日常恐怖”的极致,令人脊背发凉的不是怪力乱神,而是“普遍受难感”与观众与角色同样困在的失能社区。其最独特之处在于几乎全程聚焦个体情感、悲剧循环和共业伦理。

个人而言,我更偏爱《地狱少女》的克制、反思和敢于停滞观众情绪的表达——它不像部分同类型作品以快节奏刺激观感取胜,而是缓慢地让观众心底“发寒”,好似一面镜子,让人咀嚼何为邪恶、何为选择、何为活着。

Studio Deen将多重时空层次感与东方写意融在分镜框架内。大量凝视镜头、手持视角、极端特写(如爱赤瞳、彼岸花、鸟居等)强化“诅咒到来”前的压抑铺垫。画面常用冷色调/低饱和色,情感爆发处则突然转入高对比灯光,令每次流放都成为视听冲击。三幕戏剧结构几乎每集雷打不动,但微观调度里有极强个人风格,小人物特写和巨物俯瞰交错展现角色渺小与呐喊的力度。

配乐由高梨康治操刀,大量采用尺八、筝、笛子、和式人声作根底,营造出半超脱、半苦楚的祭祀感。OP/ED均氛围感拉满,前奏旋律哀而不伤,准确传达角色与剧情双重悬隔感。能登麻美子的朗诵台词(如“请赐予憎恨吧”)也是极为经典的音响标记。

视觉与音乐的协作不仅强化了主题的凄凉、绝望感,还做到了“审美独特性”和“叙事主动性”的动态统一。画风不为恐怖而恐怖,而是用和风审美叠加心理暗示,让观者感到“阴影其实一直在身边”。作品的后期表现极大贴合故事本身的温度与质感,是业界同类中十分突出的成功典范。

它用三十年跨度的短剧、单元故事,探问每个绝望灵魂的归宿与抉择,掀开看似平静社会下的情感裂痕。十分适合那些重视心理剖析、社会批判与灰色道德命题的观众,无论是动漫老粉还是对“都市怪谈”好奇的新手,都能有所收获。

《地狱少女》提供的不仅是 84 个“爽快地拉人进地狱”的舞台,而是一台耗时三十年的情感实验:

当午夜零点降临,你敲下仇人的名字时——请先想想,屏幕对面赤瞳少女问你的话:

“你若要复仇的话,解开那红色的绳子即可。一旦解开了绳子,就和我缔结契约,你怨恨的人 立即带入地狱。但是,怨恨消除后,你自身要付出代价。害人终害己,缔结契约后,你的灵魂也会堕入地狱。无法升入极乐净土,你的灵魂将在无尽的痛苦中,永远徘徊。接下来,就由你自己决定。”

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com